世論調査部(視聴者調査) 渡辺洋子

我が家には、小学生の娘がいます。

休日の朝は、起きるとまず、リモコンを手にテレビのスイッチを入れます。

そして、ぼーっとソファーに寝ころびながら見ているのは、テレビ画面に映し出されたYouTube。

そんな娘の姿を眺め、どこかで見た光景だなぁと考えていて、

思い出したのは、20年近く前の弟の姿です。

休日に、昼頃起きて、まずリモコンを手にとります。

そしてソファーに寝ころび、見るのは、録画しておいたテレビのバラエティー番組。

YouTube動画とテレビ番組

見ているものは異なりますが、一連の動きはそっくりです。

メディア環境やデバイスの進化は大きいですが、

メディア利用の根底にある気持ちや行動は案外変わらないんだなと感じました。

NHK文研フォーラムプログラムF(3/4(金)13時~)では、

「国民生活時間調査」をはじめ、文研世論調査部が実施した最新の調査データから、

この25年の生活行動やメディア利用の変化やその背景について、

長年、メディアに関わる調査に関わってきた平田研究員と私(渡辺)が解説します。

現在、そして今後のメディア利用を考えるヒントとなるよう、

追加取材やインタビューも行っています。

さらに、今回のフォーラムで、初めてご紹介する調査データも!

いま、まさに準備中です。ぜひご参加ください。

文研フォーラムの詳細・申し込みはこちら↓↓をクリック

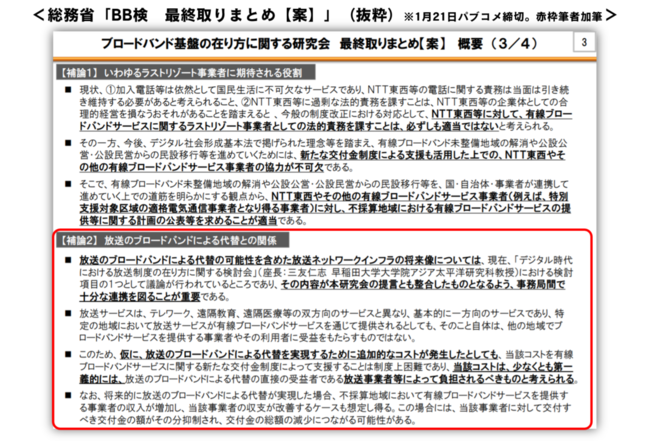

メディア研究部(番組研究) 宇治橋祐之

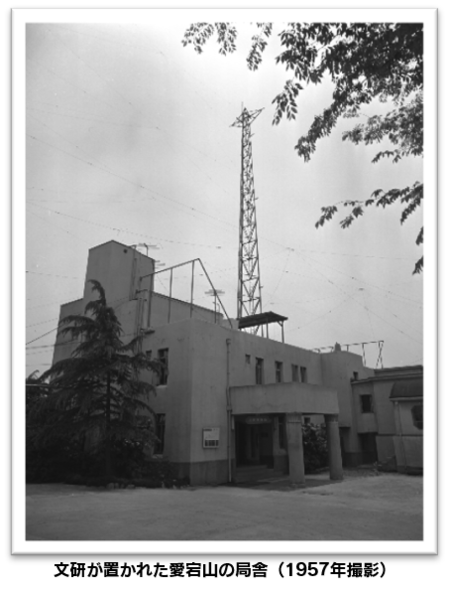

NHK放送文化研究所(文研)は2021年に設立75周年を迎えました。1946年の設立時は東京・内幸町の放送会館内に置かれましたが、1948年6月に霞ケ関分館、1949年10月に目黒分室(品川区上大崎)に移ります。1955 年からは、現在は放送博物館のある東京都港区の愛宕山で50年近く調査・研究を行い、2002年1月に愛宕MORIタワーに移転して現在に至ります。

文研では、『放送研究と調査』などの研究誌で調査・研究の成果を継続して公表しており、1950年代以降の論文や調査報告等(短信やコラムを含む)の総数は約8,800本に上ります。1996年発刊の『文研50年のあゆみ』で、それまでの研究成果を整理していますが、今回新たに1996年以降の25年分の論文や調査報告等約3,500本の整理を行いました。

文研では、『放送研究と調査』などの研究誌で調査・研究の成果を継続して公表しており、1950年代以降の論文や調査報告等(短信やコラムを含む)の総数は約8,800本に上ります。1996年発刊の『文研50年のあゆみ』で、それまでの研究成果を整理していますが、今回新たに1996年以降の25年分の論文や調査報告等約3,500本の整理を行いました。

研究成果をわかりやすく提示するために、『文研50年のあゆみ』と同様に「放送理論」「番組」「放送言語」「視聴者・世論」「世界の放送事情」など12の分類を行い、一覧にしています。詳細は、『NHK放送文化研究所 年報2022 第65集』に掲載している『放送研究からメディア研究への多様な展開―「調査研究文献総目録(1996~2020年度)の作成から―」をお読みください。

この25年間の研究成果を概観すると、「全国個人視聴率調査」や「国民生活時間調査」などの基幹調査を継続して行う一方、放送のデジタル化やインターネットの普及に伴う人々の変化を捉える新たな調査、「東日本大震災」や「新型コロナ」などの予期せぬ出来事に対応した機動的な調査、まもなく100年を迎える放送の歴史や制度の検証、メディア環境の変化に対する国内外の最新動向の報告、放送用語の継続的な研究といった放送局の研究機関ならではの調査・研究を行ってきました。

3/3(水)10:30~12:00に開催の文研フォーラム「これからのメディアと、メディア研究を考える~文研75周年記念シンポジウム~」では、これらの調査・研究の成果をもとに、社会学とくにメディアや教育におけるジェンダーの問題に詳しい村松泰子さん([公財]日本女性学習財団 理事長)、社会学・メディアスタディーズが専門の伊藤守さん(早稲田大学 教育・総合科学学術院教授)、メディア論・メディア技術史・文化社会学を研究する飯田豊さん(立命館大学 産業社会学部准教授)と、これからのメディアと、メディア研究のあり方を考えていきます。

文研フォーラムの詳細・申し込みはこちら↓↓をクリック

世論調査部(社会調査) 村田英明

新型コロナウイルスの感染者が国内で初めて確認されたのは2020年1月。あれから2年が経ちましたが、ウイルスは姿を変えながら、寄せては返す波のように何度も人類に襲いかかり、死者は国内で1万8千人余り、世界では500万人を超えました。ヒトからヒトへの感染を防ぐため、日常生活はもとより、社会のあらゆる活動が制限を余儀なくされ、まるで日本列島全体が大規模災害の被災地になったかのようです。宿主(ヒト)の中で生き延びるために変異を重ねる賢いウイルスの出現に、私たちは、なす術もなく、じっと我慢をしながら、事態が収束するのを待っています。

自粛・自制の生活が長期化する中で、人々の暮らしへの影響や、行動や意識の変化を継続的に把握しようと、NHK文研・世論調査部では、感染拡大が始まったおととし(2020年)から「新型コロナウイルス感染症に関する世論調査」を実施してきました。調査の結果、約9割の人が感染拡大や変異ウイルスの登場を不安に思い、7割以上の人が生活に影響があると答えています。感染が拡大する前よりもストレスが増えたという人も約7割を占めています。特に”女性“や”子育てをしている人“、”非正規雇用“、”自営業者“などに、コロナ禍のしわ寄せが及んでいることがわかりました。医療に関しては、「医療崩壊」の不安を感じている人や、自分が感染した時に適切な治療を受けられるかどうか不安に思っている人が8割以上を占めていて、日本の医療体制の脆弱さが調査結果からも明らかになりました。

3月2日(水)午後2時からオンラインで配信する文研フォーラム・プログラムB「コロナ共生社会の課題~2020・2021世論調査報告~」では、2020年と2021年に実施した2回の世論調査の結果を詳しくご報告するとともに、専門家をお招きして、新型コロナウイルスと共生していくための社会のあり方について考えます。

パネリストは、社会保障など様々な政策をジェンダーの視点から分析している大沢真理さんと、家族や働き方などの問題を豊富な調査データを用いて分析している筒井淳也さんです。みなさんの参加をお待ちしています。

文研フォーラムの詳細・申し込みはこちら↓↓をクリック

メディア研究部(メディア動向) 福長秀彦

新型コロナウイルスは感染力が強いオミクロン株が出現し、国内では新年早々から感染者が激増しています。既に3回目のワクチン接種も始まりました。新型コロナのワクチンと言えば、昨年は接種をめぐる「流言」(根拠のないうわさ)や「デマ」(ウソの情報)がインターネット上などで多数飛び交いました。そのほとんどが接種への不安を煽る内容でした。

NHK放送文化研究所では去年9月、全国の20~49歳の男女を対象に(スクリーニング1万185人、本調査4千人)ウェブ調査を行い、流言・デマのまん延度や接種の意思決定に及ぼした影響を調べました。以下に調査結果の要点をご紹介します(なお、住民基本台帳からの無作為抽出によって回答者の“代表性を”担保する「世論調査」とは異なることにご留意ください)。

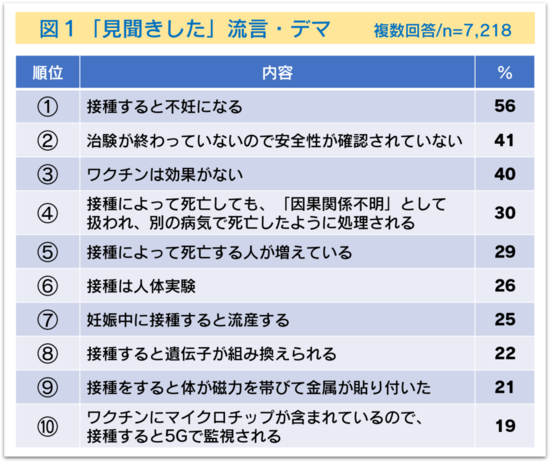

?“見聞きしたことがある”が71%

何らかの流言・デマを見聞きしたことがあるか、1万185人に尋ねました。質問の際には、ネット上などで広く出回っているワクチン情報のうち、厚生労働省や免疫学・感染症の専門家グループ、報道機関、ファクトチェック団体などが「事実無根」であるとして否定している30の情報例を示しました。

その結果、「見聞きしたことがある」が71%に達し、流言・デマが中年・若年層にまん延していることが分かりました。

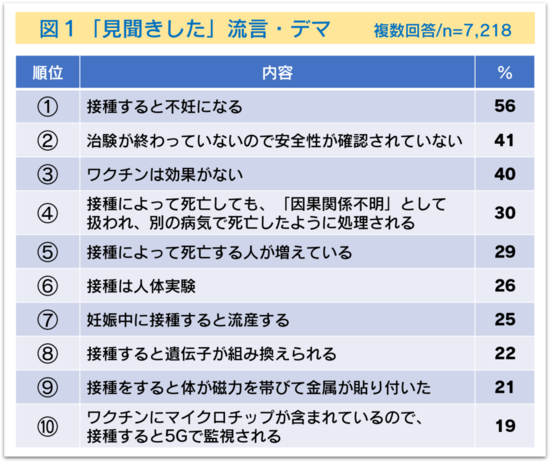

さらに、「見聞きしたことがある」と答えた人に、それはどのようなものだったか、上記の30例の中から複数回答で選んでもらいました。回答の多い順に10位までを示したのが図1です。

?「信じたことがある」+「半信半疑だったことがある」で47%

何らかの流言・デマを見聞きしたことがある4千人に、それらを信じたことがあるかどうか尋ねました。その結果、「信じたことがある」が5%、「半信半疑だったことがある」が42%で、両者を合わせると半数近くになりました。

流言・デマのうち、信じたり、半信半疑になったりした人が最も多かったのは「治験が終わっていないので安全性が確認されていない」でした。

信じたり、半信半疑になったりした理由では、「『事実ではない』と打ち消す情報が見当たらなかったから」と「接種への不安を裏付けるような情報だったから」が圧倒的多数でした。

?流言・デマを「伝えた」は20%

何らかの流言やデマを家族や他人に「伝えた」人は20%で、伝えた動機では「話題として伝えた」が最も多く、2番目が「不安な気持ちを共有したかったから」でした。

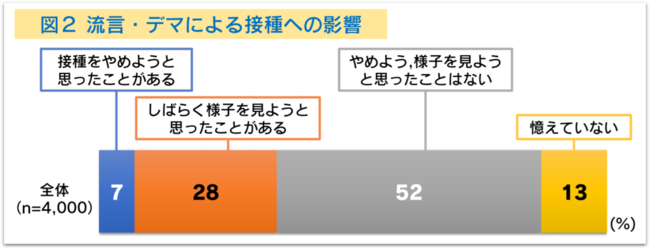

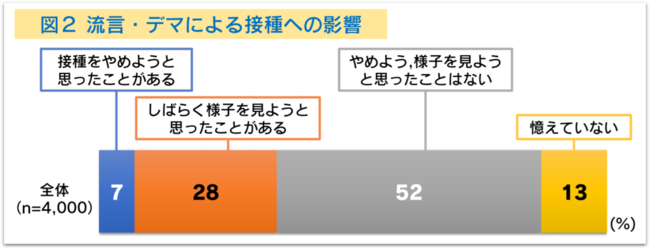

?流言・デマでワクチン接種を躊躇が35%

図2は、何らかの流言・デマを見聞きして、接種を躊躇したことがあるかどうかを尋ねた結果です。接種するのを「やめようと思ったことがある」が7%、「しばらく様子を見ようと思ったことがある」が28%で、合わせると全体の35%が流言・デマによって接種を躊躇していました。

接種を躊躇し、先延ばしにすれば、その分、自分だけではなく周囲の人びとをも感染の危険にさらすおそれがあります。ワクチンの副反応などへの不安から接種をためらう人が多いのは、無理からぬことなのかも知れませんが、事実無根の情報によって、接種の意思決定が歪められてしまうのは問題だと思います。

図2の「接種をやめようと思ったことがある」「しばらく様子を見ようと思ったことがある」と答えた人の80%は、結局は接種をすることにしました。接種をする気になった理由は「情報がデマかどうかよりも、新型コロナに感染するのが不安になったから」が38%で断然多く、2番目が「みんなが接種しているから」で14%、「情報がデマだったから」は3番目で10%でした。流言・デマに接して接種をためらった人の多くは、情報の真偽よりも、感染への不安や同調圧力から接種をしていました。

調査結果は『放送研究と調査』1月号「新型コロナワクチンと流言・デマの拡散~接種への影響を探る~」に詳しく書きましたので、興味のある方はご一読下さい。

世論調査部(視聴者調査) 行木麻衣

私には2歳と6歳の息子がいます。2人ともテレビ(リアルタイム)もインターネット動画も大好きで、テレビとインターネット動画視聴は日常生活のひとコマとなっています。我が家では、子どもたちがインターネット動画を視聴するときにスマートフォンやタブレット端末も利用しますが、最近では、テレビ画面でインターネット動画を視聴する機会が増えてきました。

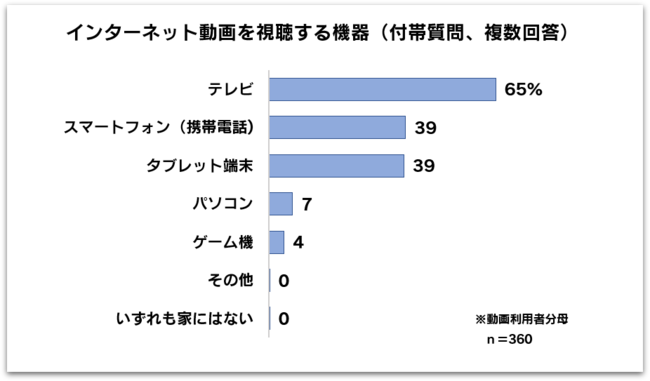

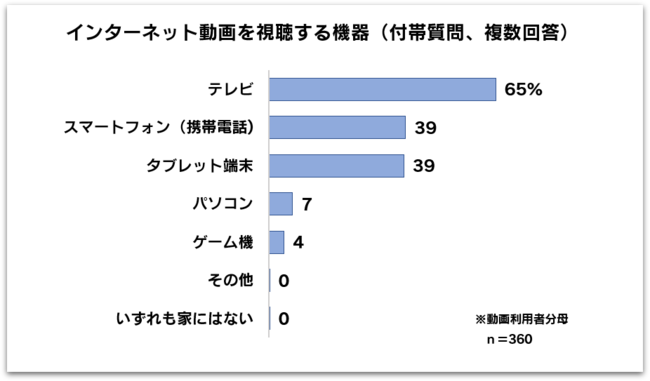

では、幼児はインターネット動画をどんな機器で視聴しているのでしょうか。東京30km圏内に住む2~6歳を対象にした2021年「幼児視聴率調査」のデータを見てみましょう。

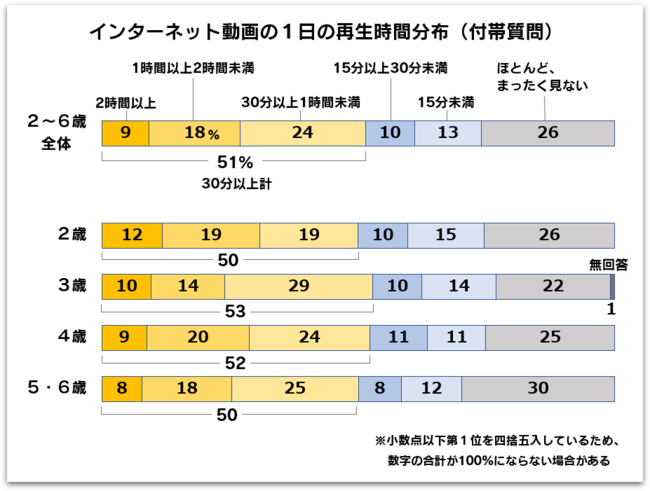

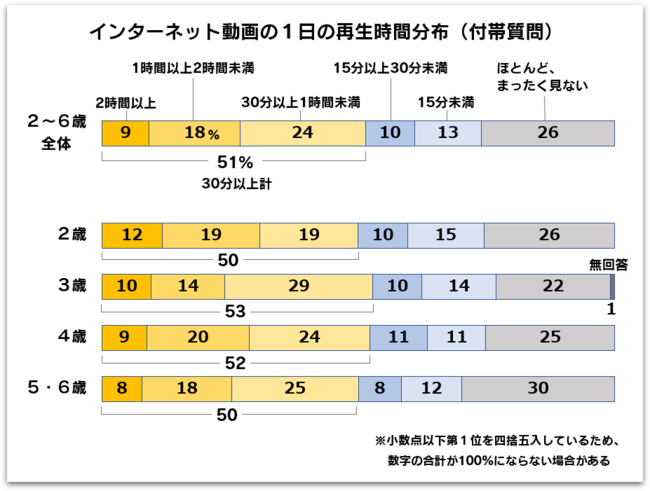

こちらのグラフは、休日をのぞくふだんの日にインターネットで動画を1日にどのくらい再生して見ているのかを尋ねたものです。「ほとんど、まったく見ない」という幼児も26%いますが、30分以上のインターネット動画利用者が51%と幼児の半数は日ごろから1日に30分以上インターネット動画を見ています。また、年齢別にみても、すべての年齢で30分以上のインターネット動画利用者が5割以上でした。

続いて、インターネット動画を視聴する機器についてみたのが下のグラフです。

テレビが最も多く65%、次いでスマートフォン、タブレット端末がいずれも39%で、スマートフォンやタブレット端末よりもテレビがインターネット動画視聴に使われていました。年齢別で見たところ、どの年齢でも6~7割程度がテレビを使用しています。

NHK放送文化研究所が13歳以上を対象に実施した別の調査では、インターネット動画利用者がインターネット動画を視聴する際には、テレビよりもスマートフォンが多く利用されていることが分かっています。インターネット動画視聴にテレビ画面が最も利用されているのは幼児の特徴なのかもしれません。

たしかに、我が家も「子どもに小さい画面でインターネット動画を見せると目が悪くなるかも…」、「子どもが見ているインターネット動画の内容を把握したいからテレビ画面で共有しよう…」といった経験があるため納得の結果となりました。

そして、今日も我が家では、子どもたちがテレビ画面でインターネット動画を見ている時、親である私はスマートフォンでNHKプラスを視聴するのでした…。

このほか、幼児にテレビはどのくらいの時間見られているのか、録画番組・DVD、動画利用の状況…など、2021年の結果は「放送研究と調査」12月号で報告していますので、お読みいただければ幸いです。

文研フォーラム事務局

こんにちは。文研(放送文化研究所の通称)です。

北風が厳しい毎日ですね。

皆さん体調くずされていませんか?

この寒さの中、今回は文研が主催するオンラインイベントを紹介させてください。

3月に行われる「文研フォーラム」は文研が取り組んでいる最新の調査研究の成果を一挙に公開する3日間のイベントです。

ことし準備したのは、パネルディスカッションや研究発表など7つのプログラム。

「コロナ」や「ジェンダー」といった喫緊の課題から「メディアの未来」・「ジャーナリズムの危機」など長期的な課題まで、多彩なテーマが並んでいます。

詳しいプログラムや出演者は、こちらのサイトでご覧ください。

皆さんの興味・関心をひくプログラムが、ひとつでもあるといいなと思います…。お楽しみに!!

皆さんの興味・関心をひくプログラムが、ひとつでもあるといいなと思います…。お楽しみに!!

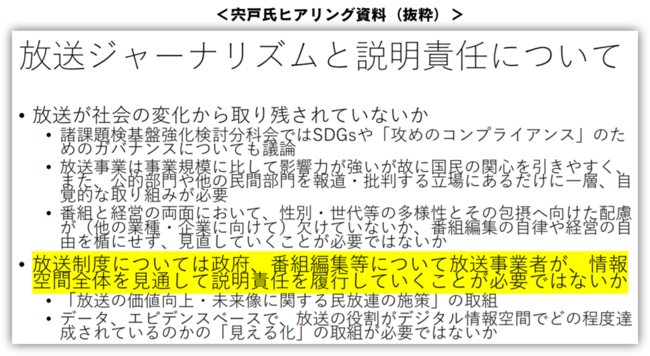

メディア研究部(番組研究) 東山浩太

5年ほど前まで記者をやっていました。同僚や他社のスクープ報道を観察するのが大好きでした。自分が抜かれてばかりでしたから、その反動で、他人の華々しいスクープに憧れていたのだと思います。上司からは「自分の仕事にももっと関心を持ちなさい」などと励ましを受けていました。当時、私はこのような疑問を抱えていました。

ある社のスクープが時をおかず各社の追随報道を招き、自治体の政策が修正へと動くケースがあった。すごい。その逆で、スクープとして報じられたであろうニュースが、追随されぬまま、いつしか忘れられ…というケースもあった。スクープという点は同じでも、報道が政策当局に影響をおよぼし、政策の変更を通じて社会が変わるには、いくつかポイントがありそうだ。いつか整理してみたい…。

そうしたいきさつがあり、「放送研究と調査」2021年12月号に「『無給医』をめぐる報道の“力”の検討」という論考を執筆しました。

拙論では、報道が社会に影響をおよぼすと言われるとき、どのように力が与えられて影響力が高まるのか、1つの調査報道のケース(無給医に関する政策の変更)を挙げてそのメカニズムについて検討しました。

拙論では、報道が社会に影響をおよぼすと言われるとき、どのように力が与えられて影響力が高まるのか、1つの調査報道のケース(無給医に関する政策の変更)を挙げてそのメカニズムについて検討しました。

検討にあたっては、先行研究の理論モデルを援用しました。膨大で複雑な報道の実践をどの視点で読み解き、どういった点を明らかにすることができれば、自分の仮説が確からしいと言えるか。表層から深層まで迷わず進むため、先行研究は強力な「ガイド」になってくれました。

検討の結果、独自のものとは言えませんが、報道が社会に影響をおよぼすメカニズムを説明している可能性のある理論モデルを示しました。具体的な中身については拙論で詳しく紹介していますので、目を通してもらえたらうれしいです。

拙論に着手した動機については触れました。では、拙論で試みた報道が影響力を持つ仕組みを示すことは、誰にとってどのように役立つのでしょうか。手前味噌ですが、私は現場の取材者の皆さんが、報道の実践とその達成を俯瞰し、自らの実践の位置づけや意義づけを行うために貢献できるなら、と思っています。

報道を振り返る公開資料には、取材者たちが手がけたノンフィクションがあります。それらからは取材の端緒だとか、伝えたい内容を裏付けるための確認の過程など、貴重な情報が得られます。なにより、彼らの思いに触れられます。一方で、1つ1つの壁を動かした報道の力の働きのメカニズムを知るには、情報が足りないこともあると感じるのです。

大型の調査報道ともなると(リクルート事件や薬害エイズ事件の報道など)、取材者、報道各社、政治家、官僚、経済人、国会、捜査機関など、数多くのアクターが複雑に入りくみます。メカニズムを明らかにするには、各アクターの力のせめぎ合いの結果、報道の方向性は決まっていくとする視点を持つことが出発点になると思われます。

例えば、報道が政策当局を動かす力を持つには、世論を喚起するのが重要だと言われます。

大勢の人々に報道を認知させるには、問題を発掘した1社がスクープを放つのみならず、複数の社による追随報道が必要となるケースが殆どです。具体的にいつの時点でどのくらいの社が追随したのか。そこで各社が争点を語る枠組みは同じだったのか、異なっていたのか。いつの時点でどのような語りが優勢になっていったのか。科学的な世論調査を実施していない場合(大部分がそうしたケースですが)、何をもって報道が世論を喚起したと見なすのか。世論が喚起されたとして、各アクターの相互の関わりの中、それを勢いづける局面はあったのか。逆に、勢いをそぐ方向に力が働いた局面はあったのか……。

こうしたポイントを曖昧にせず「ガイド」をもとに解きほぐしていきます。そして報道の力が働いたメカニズムを示すことが、取材者にとって報道の実践の中から自らの役割を知り、調査報道の影響力を最大にする戦略を編成することに役立ってほしいと思います。それはひいては、受け手にとって有意義な報道を届けることにつながると考えるからです。

拙論がその任を果たしているかは甚だ心もとないのですが…今後も精進します。

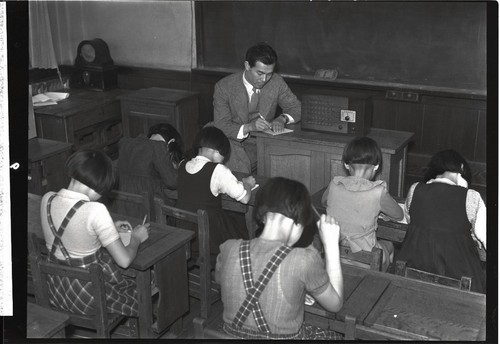

メディア研究部(番組研究) 宇治橋祐之

1931年開局のラジオ第2放送は2021年で90周年を迎えました。ラジオ放送が1波しかない時代は、例えば野球中継が延びると、予定していた時間に相場の放送(株式市況)ができず、相場の放送を優先すると、野球ファンから苦情がくるという状況でした。そこで、本来教育放送を目的として開局したラジオ第2放送で野球中継を行うなどして、聴取者の番組選択の幅を広げたのです。

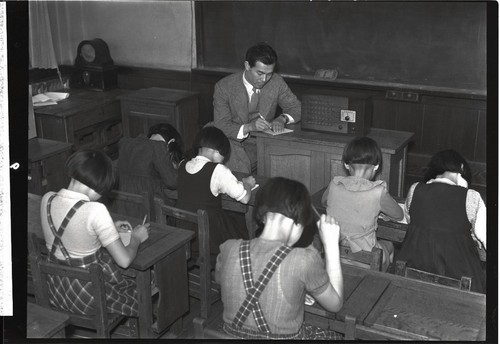

教育放送としてのラジオ第2放送の中心の一つは学校放送番組です。1941年に撮影されたこの写真は、小学校でのラジオ聴取の様子です。当時の最新メディアであるラジオから送られてくる番組を、全国の先生と子どもが聞けるようになりました。

学校放送番組と並んで、教育放送の中心となるのが語学講座です。ラジオで発音を聞くことができるのは、語学を学ぶ人の大きな助けとなりました。「カムカムおじさん」として知られる平川唯一さんが講師を務めたラジオ番組『英語会話』は、1946年からラジオ第1放送とラジオ第2放送で放送され、多くの聴取者を集めます。2021年11月から放送しているNHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』では、このラジオ英語講座がストーリーの柱となっています。当時の講座の雰囲気はラジオ第2放送で2021年11月から放送している『ラジオで!カムカムエヴリバディ』で聞くこともできます 1)。

(NHKネットラジオ「らじる★らじる」の聴き逃しサービスもあります)

ラジオを使った語学の学習は、放送で音声を聞くだけでなく、例文や解説を掲載したテキストと併せて学ぶことで、さらに効果が高まります。ラジオの教育番組の多くはテキストが出版されています。出版元であるNHK出版は、ラジオ第2放送が開始されたのと同じ1931年に日本放送出版協会として創業。ラジオ第2放送の黎明期からテキストを出版し、今年で90周年を迎えました。創業期の英語講座のテキストや平川唯一さんの音声は、NHK出版語学テキスト90周年企画ウェブサイト「NHKテキストクロニクル」で公開されています 2)。また、NHK放送博物館では、企画展示「「カムカム英語」にいらっしゃ~い!~展示で体感!「カムカムエヴリバディ」の世界~」で、テキストの実物などを展示しています 3)。(2022年1月16日(日)まで)

今の若い世代の中には、ラジオやラジカセの実物を見たことがない人もいるそうですが、最近はスマートフォンで音声メディアを聞いたり、学習に利用したりする人も増えています。NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』と合わせて、ラジオ第2放送と語学番組の歴史を振り返るのはいかがでしょうか。

『放送研究と調査』2021年11月号「ラジオ第2放送90年 生涯学習波への広がりとインターネット展開」では、90年の歴史を振り返りつつ、特に2000年代からのインターネット展開と、語学番組・高校講座の変遷をとりあげています。よろしければご一読ください。

1) 「ラジオで!カムカムエヴリバディ」

2) 「NHKテキストクロニクル」(NHK出版)

3) NHK放送博物館 企画展示情報