メディア研究部(海外メディア研究) 山田賢一

香港が中国に返還されて20年が経ちました。20年前は、香港が中国に返還されると、経済の自由放任で栄えた香港が共産党独裁政権の下で衰退していくとの見方がありましたが、その後、香港は2003年に中国本土との間でCEPAという経済緊密化協定を結び、経済的な一体化を進める中でそれなりに繁栄を維持してきました。その一方で、中国本土にはない香港の魅力であった「報道の自由」について、特にここ数年“萎縮”が進んでいるとの指摘があります。

その背景には、テレビにしても新聞にしても、香港のメディアオーナーの多くが中国ビジネスに精を出す財界人で、中国への批判的な報道をすることに腰が引けているということがあります。これが特に目立っているのが商業テレビ局トップのTVBで、もともと親中派の香港の財界人が所有していましたが、2015年には報道部の編集主任に親中派政党「民建聯」の前幹事長が就任した上、その後、中国資本がTVBの株式の一部を正式に取得するなど、中国による「直接支配」の様相も出てきました。

さらに衝撃的だったのは、2015年から2016年にかけて起きた「銅鑼湾書店事件」です。銅鑼湾書店は、中国共産党政権の内幕などを暴露する書籍を扱う香港の書店ですが、2015年10月から年末にかけて、書店の幹部5人が相次いで「失踪」したのです。これらの書店幹部はその後、中国中央テレビ(CCTV)など中国系のメディアに拘束された状態で相次いで登場、「違法行為」を認めるインタビューの映像が報道されました。しかし、2016年6月、このうちの1人の林栄基氏が釈放後に香港で記者会見し、テレビでの自白は事前に原稿が用意され「強制されたものだった」と述べたのです。また、5人のうちの1人の李波氏は、香港にいる間に行方不明になっており、中国政府が香港にいる香港人を拉致したのであれば、中国本土とは異なる社会システムを維持するとした「一国二制度」を侵すものに他ならないとして、香港市民を震えあがらせました。

さらに衝撃的だったのは、2015年から2016年にかけて起きた「銅鑼湾書店事件」です。銅鑼湾書店は、中国共産党政権の内幕などを暴露する書籍を扱う香港の書店ですが、2015年10月から年末にかけて、書店の幹部5人が相次いで「失踪」したのです。これらの書店幹部はその後、中国中央テレビ(CCTV)など中国系のメディアに拘束された状態で相次いで登場、「違法行為」を認めるインタビューの映像が報道されました。しかし、2016年6月、このうちの1人の林栄基氏が釈放後に香港で記者会見し、テレビでの自白は事前に原稿が用意され「強制されたものだった」と述べたのです。また、5人のうちの1人の李波氏は、香港にいる間に行方不明になっており、中国政府が香港にいる香港人を拉致したのであれば、中国本土とは異なる社会システムを維持するとした「一国二制度」を侵すものに他ならないとして、香港市民を震えあがらせました。

『放送研究と調査』12月号では、こうした香港のメディア環境の変化について、今年9月に行った現地調査を踏まえ、特に主要テレビ局であるTVBと公共放送のRTHKを中心に紹介するとともに、従来型メディアが“萎縮”する中で新たな報道の自由の守り手として雨後の筍のごとく立ち上げられているネットメディアについても、その現状と課題を報告します。

メディア研究部(メディア動向) 村上圭子

25日、NHKが設置した外部有識者による受信料制度等検討委員会が、諮問第1号の「常時同時配信の負担のあり方について」の答申を上田会長に提出しました。

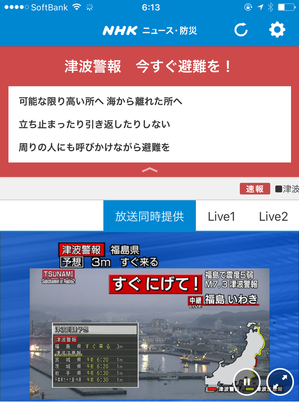

“常時”同時配信とは、テレビ放送の内容を全てそのままインターネットで配信するサービスのことです。NHKは今の放送法では実施を認められていないため、総務省の検討会で実現に向けた制度改正を要望しています。すでに多くのメディアでも取り上げられていますので、ご存じの方も少なくないと思います。

(2月に本ブログの#64でも触れています。これまでの経緯等については、『放送研究と調査』2016年12月号の「『これからのテレビ』を巡る動向を整理する Vol.9」をご覧ください。 )

委員会の答申では、「条件が整えば、放送の常時同時配信はNHKが放送の世界で果たしている公共性を、インターネットを通じても発揮するためのサービスと考えられる」とし、テレビを持たずにネットだけでモバイル端末でこのサービスを利用する人達にも受信料を負担してもらう「受信料型を目指すことに一定の合理性がある」としています。

一方で、「受信料型は多岐に渡る論点の検討や視聴者・国民の理解を得ること等に時間がかかることも予想されるため、現時点では、有料対価型や、一定の期間は利用者に負担を求めないといった当面の暫定措置についての検討も必要」としています。

「受信料型」は、現在の放送法で、NHKの「補完業務」とされているネット活用サービスを「本来業務」と位置付ける議論につながっていくということもあり、答申をまとめるにあたって寄せられたパブリックコメントは1367件にも及びました。民放各社の社長会見などでも、NHKに対して厳しい意見が相次ぎました。

NHKは自身のメディアとしての将来像をどのように描こうとしているのか。

数多くのネットサービスの中でなぜ常時同時配信の実施にこだわるのか。

インターネット空間の中における公共性をどのように実現していこうとしているのか。

このような問いに対して、視聴者の、国民の、社会の、共に歩んできた民放各社等の心に届くような、具体的で説得力のあるメッセージが示せるか、これからのNHKの姿勢が問われていると思います。

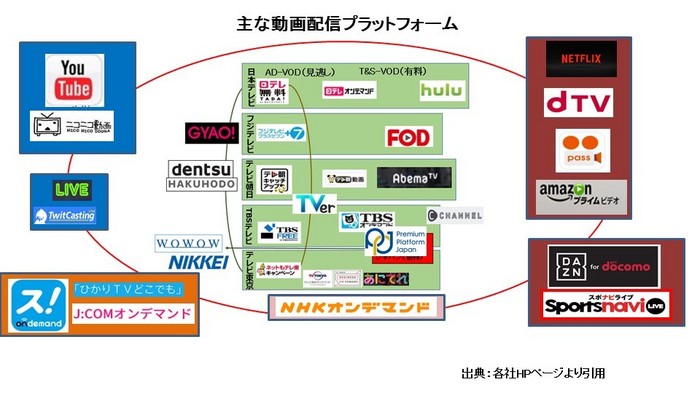

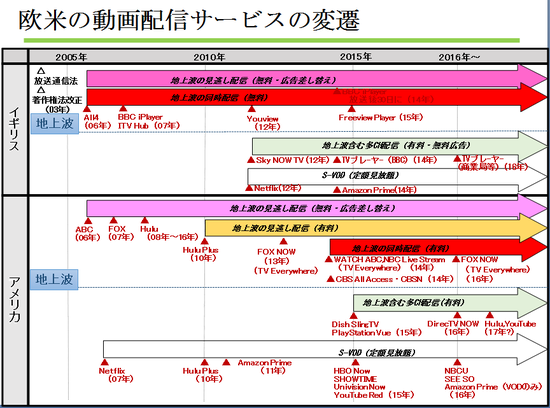

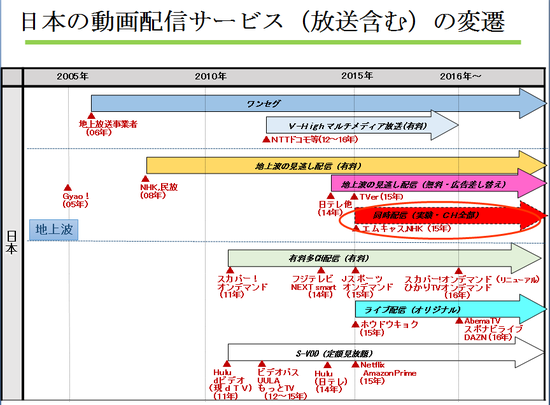

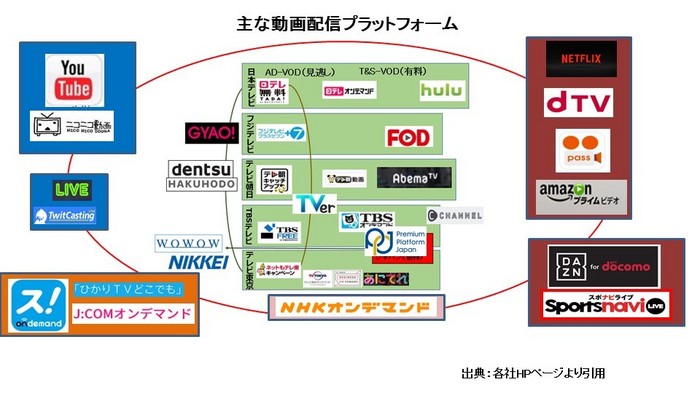

ただ、視聴者にとっては、同時配信の議論はNHKだけの話ではありません。すでに有料多チャンネル放送については様々な形態で同時配信サービスが実施されていますが、地上波民放については一部でしか行われていません。総務省の検討会では、NHKだけでなく、民放(ローカル局も含め)の地上波放送の全てをネットで常時同時配信できないか、という意見も少なくありませんでした。

しかし民放は現時点では、同時配信(特に常時)についてはおしなべて消極的です。同時配信のニーズがそう多く見込めないこと、コストや様々な負担がかかること、ビジネスモデルの構築が難しいことなどが理由ですが、同時配信以外のネット配信サービスにおいて、キー局同士、また非放送事業者相手に熾烈なプラットフォーム競争を繰り広げているという事情が大きいようです。

それぞれのプラットフォームが提供するサービスの内容は、VOD、見逃し配信、ライブ、オリジナルコンテンツと多様になっており、将来的には、こうしたプラットフォームが提供するサービスの1つとして、同時配信が組み込まれていくということも考えられます。そのため、総務省の議論で出ているような、NHKと民放の“共通プラットフォーム”での実施が望ましい、という意見については民放各社の将来のビジネス戦略に大きく関わってくるためそこはなかなか難しい、となってしまうのだと思います。

ましてそこに、最初に書いたような、制度改正や受信料のあり方が関わってくるNHKを巻き込んだ議論は更にハードルが高い・・・。総務省の検討会で同時配信の議論が開始されて1年半になりますが、議論を深めれば深めるほど、関係各者が困難さを実感する状況となっています。

『放送研究と調査』2017年7月号の「『これからのテレビ』を巡る動向を整理する Vlo.10」では、こうした同時配信の議論を巡るこれまでの経緯を整理してみました。今後、困難を乗り越えてどこに向かって議論をしていけばいいのか、議論から抜け落ちている視点は何か等、筆者なりに考えてみましたが、状況は変化し続けており、課題は多岐にわたるため、認識が深まっているとはいえない論考に留まっています。今後も取材を続け、本ブログでもまた取り上げていきたいと思っています。

メディア研究部(海外メディア研究) 藤戸あや

アメリカのトランプ大統領の『ツイート』がニュースを賑わすことは、もはや珍しくもなくなりました。大統領に就任したら少しは控えめになるかと思いきや、トランプ節は今も健在です。ロンドンで6月に起きたテロの後にはTwitterでロンドン市長の発言を批判したことを非難されると、「哀れな言い訳」と反論したあげくに「主流メディアはこれを騒ぎにしようとしている!」と、かみつく。敵意むき出しの個人攻撃には、読む側が思わずたじろぐほどです。

そんなトランプ氏の歯に衣着せぬ過激な言動もさることながら、「異例尽くし」といわれた2016年米大統領選で私が驚いたのが、アメリカの主要なテレビ局が多様な経路やプラットフォームで選挙関連の映像ニュースを発信していたことでした。しかもテレビ局だけでなく、ネット上では新聞や雑誌、ラジオなどあらゆるアメリカの主要な報道機関も映像ニュースを発信していて、元の業態の違いはほとんどわかりません。「映像ニュースがテレビの専売特許だった時代は終わった」、そんな強い印象を受けました。

しかもネット上には、名の知られた報道機関だけでなく新興のネットメディアも次々と誕生していて、プラットフォーム事業者も独自にライブ配信を行っていました。加えて事実と異なる情報を意図的に流す『フェイク・ニュース』も入り乱れている・・・。ネット上で一体どの情報を信用すればいいのか。さらにいうと、何が『メディア』なのか?2016年米大統領選はアメリカのメディアと社会に対し、根源的な課題を突きつけたといえるでしょう。

この歴史に残る米大統領選が終わった1か月後、私はアメリカで13人のメディアの専門家にインタビューしてきました。印象的だったのはフロリダ州にあるPoynter Instituteのアル・トンプキンス講師の話です。

Poynter Instituteのアル・トンプキンス講師 ~宝物のサイン入り写真(後述)の前で~

エミー賞など受賞歴多数、ベテランのテレビジャーナリストでもあるトンプキンス氏は、今回の大統領選報道でテレビメディアが現場での取材ではなく、コメンテーターの論評を大幅に増やし、報道としての質を下げたと指摘するとともに、実は広告収入が落ち込み財政危機にさらされていることがこの問題に大きく影響している、と険しい表情で語りました。インタビュー終了後、宝物だと言って見せてくれた伝説のキャスターのウオルター・クロンカイトのサイン入り写真を眺めながら「(財政難で)解雇される記者の中には僕の友人もいる。この国のジャーナリズムはどうなってしまうのか」と、それまでの熱弁とは打って変わった口調で突然、ポツリと言った時のトンプキンス氏の表情は忘れられません。記者を解雇しなくてはならないほど深刻な財政難に陥っているのに、ネット上での展開を次から次へと拡充していかざるを得ないアメリカのメディアの厳しい現実と、ジャーナリストの苦悩をかいま見た気がします。

財政状況は厳しくても、アメリカのメディアが昨年の大統領選挙報道で多プラットフォーム展開を一気に推し進めていった狙い、成果とはなんだったのか。そして一連の新しい取り組みを行ったことは本業にどう影響し、どんな課題が残されたのかを、テレビメディアを中心にアメリカで取材してきました。関心がある方はこちらからお読みください。

メディア研究部(海外メディア研究) 山田賢一

台湾では、メディアというものは財閥のオーナーなど、お金持ちの所有物というイメージがあります。

そのことを如実に示したのが、2008年にあった中国時報グループの経営権委譲でした。

中国時報グループは、新聞の中国時報・工商時報に加え、テレビの中国テレビ・中天テレビも併せ持つ「クロスメディア所有」のメディアグループですが、当時は経営難に陥っていました。

これを事実上買い取ったのが、なんと食品事業者の「旺旺」(ワンワン)グループ、日本でいうと、明治や森永がTBSやテレ朝を買うという話ですから、「事業の関連性はどこにあるの?」という疑問がわきます。

この疑問を氷解させたのが、その後の旺旺傘下のメディア報道で、「中国を褒めたたえる」ニュースが急増したことでした。旺旺の事業利益の大半は中国ビジネスで上がっていたので、メディア関係者は旺旺のワンマンオーナー、蔡衍明(さい・えんめい)氏が中国政府に配慮して報道を動かしていると見ました。

旺旺はその後もケーブルテレビ大手の中嘉網路をはじめ、旺旺の膨張に反対していたりんご日報まで巨額の資金で買収しようとしたため、学生を中心とする「反メディア集中」運動が起き、蔡氏はこれらの買収を断念せざるを得なくなりました。

この旺旺の事案を契機に、「財閥のメディア支配」に対する厳しい声が強まり、財閥に近いとされる国民党が去年の総統・立法院選挙で共に大敗する一因ともなりました。

NCC(国家通信放送委員会)

NCC(国家通信放送委員会)

最近問題となったのは、遠傳という通信事業者による中嘉網路の買収事案です。

遠傳は遠東グループという財閥の系列会社で、通信・放送融合の時代に合わせ、大手ケーブルテレビ事業者の顧客基盤を手に入れようとしました。

選挙で国民党が大敗することは予想されていたため、おととし7月の段階で計画を発表、国民党政権のうちに買収の承認を得ようとしたようです。

独立規制機関の国家通信放送委員会(NCC)は、選挙が終わった後、新しい立法委員(国会議員)が就任する直前(5日前)に、条件付き承認の決定をしました。

これに対し多数派となった民進党議員の多くは強く反発、最終的な決定を下す経済部(日本の経済産業省に当たる)の投資審議委員会は去年9月、NCCに審査のやり直しを求めました。

国会からの風当たりが強まる中、中嘉網路は今年2月、遠傳への売却断念を発表、民進党新政権の「財閥のメディア支配」排除の意向が貫徹される形となりました。

こうした動向の他に、インフラを受け持つケーブルテレビ事業者による、コンテンツを受け持つチャンネル事業者の買収という「垂直統合」の事案なども含め、メディアの公共性を重視する台湾新政権のメディア政策を分析しました。

『放送研究と調査』5月号に掲載してありますので、どうぞご覧ください。

メディア研究部(海外メディア研究) 柴田 厚

「VICE」(ヴァイス)というアメリカのメディアをご存じですか?

特に若者に人気があり、いま上り坂のメディアです。

日々、アメリカメディアの動きをウォッチングしていると、時々“引っかかって”くるメディアがあります。VICEもそんなひとつでした。数年前から、まずその名前が気になっていました。「VICEか…。“悪(ワル)”って自ら名乗る人達ってどうよ?」

次にそのコンテンツ。ひと言でいえば“あぶないもの”が多いのです。麻薬、犯罪、戦争…。さらに、リポートの中で人間の遺体を映し出します。しかし、ただの露悪趣味だけではないものがありました。

シェーン・スミス氏(VICE提供)

そして、その代表。シェーン・スミスというCEO(最高経営責任者)ですが、写真のとおりインパクトがあります。新興メディアの創始者には「品行方正で理知的」というイメージの人が多い中、彼の“異質感”は際立っていました。ちょっとコワそうだけど、会ってみたいと思いました。

さらに、VICE本社の建物。レンガ作りの古い倉庫風で、写真で見た瞬間、「VICEらしい」と思いました。それも多くのメディアがひしめくNYのマンハッタンではなく、川を隔てたブルックリンにあるということにも魅かれました。ここに行ってみたいと思いました。

そんなVICEが、月曜から金曜までの夕方のニュース番組を始めるという情報が入ってきました。「イブニングニュース」と言えば、アメリカのテレビニュースの看板・代名詞です。ABC、CBS、NBCのネットワークがしのぎを削り、かつては「アメリカ国民は夕方6時半のニュースで世界の動きを知る」とか「そのアンカーは大統領より信頼されている」などと言われたものです。そこに“異端児”VICEが参入するというのは、かなりの驚きでした。「ネットからテレビに進出って、今の時代の流れと逆じゃん」とも思いました。

VICEそのものをもっと知りたい、さらにどんなニュースをやろうとしているのかも知りたいとあちこち調べましたが、どれも断片的な情報で総括的なものがありません。「じゃあ、自分で書くしかないか」と(ちょっとカッコよく言えば)腹をくくりました。せっかくなら、2016年10月に始まるという新しいニュース番組に合わせて訪問、取材するのがいいのではないかと準備を始めました。若者の既存メディア離れが日米ともに進む中、VICEの何が彼らを引き付けるのかを知りたいと考えました。

…と、今回なぜVICEを取り上げたかについて述べましたが、それがどんなメディアかについては、『放送研究と調査』4月号の「拡張を続けるアメリカ新興メディアVICEの行方 ~雑誌からネット、テレビ、その先へ~」をお読みください。

本編には書かなかったのですが、ひとつ補足しておくと、VICEは決して「ワルの集団」ではありませんでした。むしろ取材対象に寄り添う“優しさ”のようなものを随所に感じました。働く人は若者が多く、彼らはとても真摯で、真面目にジャーナリズムとアメリカのこれからを心配する人たちでした。英語で言えば、最近ちょっと流行りの「resilient(したたかな、しなやかな)」という感じで、彼らが引っ張る次世代のアメリカのジャーナリズムは(諸々の課題はあるにしても)大丈夫ではないかと感じました。ホントに?とお思いの方は、『放送研究と調査』4月号をご一読ください。文研ホームページでは5月に全文を公開します。

メディア研究部(番組研究) 小平さち子

◆「日本賞(にっぽんしょう)」は、世界の教育番組の質の向上と国際的な理解・協力の増進に役立つことを目的として、1965年にNHKが創設した、教育番組に特化した世界初の国際コンクールです。世界各地の専門家たちの熱心な議論と審査によって、優れた番組の選出・表彰が行われ、放送をはじめとするメディアが教育の分野で社会に貢献できることを広く世界に示し、50年の歴史を重ねてきました。世界で最もよく知られている教育番組『セサミストリート』も、1971年にこのコンクールでグランプリを受賞しています。

ラジオ・テレビ番組を対象に始まったコンクールですが、メディア状況が大きく変化した今日では、放送番組だけでなく、映画やビデオ作品、ウェブサイト、教育ゲームソフト、各種双方向コンテンツなど、「教育的な意図で制作された音と映像を用いた作品全般」が参加可能なコンクールとなっています。現在の正式名称は、「日本賞」教育コンテンツ国際コンクールです。 <2016年は、10月26日~11月2日に第43回コンクールが開催>

http://www.nhk.or.jp/jp-prize/english/index.html

※今年の情報だけでなく、過去のコンクールの記録も「日本賞」のウェブサイト(日・英)で詳細を知ることができます。

◆文研の「日本賞」への関わり

コンクールは、NHK内に設置されている事務局で運営されていますが、教育番組や教育とメディアに関する研究を担当する文研のメンバーも、長年、この国際イベントに関わりを持ってきました。私自身は、1979年のコンクール以来毎回、世界各地からエントリーされた教育番組や各種コンテンツを視聴し、審査委員やオブザーバーとして来日する専門家たちに、番組・コンテンツ開発の背景や該当国での教育的な効果、また、公共放送としての教育サービスについての方針など、さまざまな事柄について取材してきました。

その成果は、NHKの教育サービスの将来を考えるための参考情報として、NHK内で報告するだけでなく、文研の刊行物にもさまざまな形で、発表してきました。その一例を、以下にご紹介します。

・「海外にみる教育番組・コンテンツの傾向と公共放送の役割」『放送メディア研究12〈特集・多様化する子どもの学習環境と教育メディア〉』(2015 年)

・「『日本賞』コンクールにみる世界の教育番組・コンテンツの潮流」『放送研究と調査』(2011年3月号)

・Trends in World Educational Media:Based on Entries to the JAPAN PRIZE since 2000 (2011年 文研の英語サイトにオンライン原稿として発表)

◆「日本賞」シンポジウム・フォーラムの企画と登壇

「日本賞」コンクールでは、開始当初から、優秀作品の表彰だけでなく、各国から来日する参加者たちの情報や意見の交流の機会を重視して、シンポジウムやフォーラムを開催してきました。初期の頃は、教育やコミュニケーション研究の専門家による、どちらかといえば理論的な記念講演が多かったのですが、1979年以降は、より多くの参加者が発言し、放送をはじめとするメディアを用いた教育・学習の具体的な課題の追究を目指す形のシンポジウムが始まり、文研もその企画に協力してきました。

文研では、このタイミングで、世界各地から集まる背景の異なるメンバーたちが、限られた時間の中で効果的な意見交換を行うための基礎データを得られるよう、コンクール参加機関を対象に、事前に国際アンケートを実施することを提案しました。私は、先輩研究員と一緒に8回にわたって、質問内容の検討・調査の実施・データの分析に関わり、「日本賞」期間中に開催されるシンポジウムやフォーラムでの報告も担当しました。

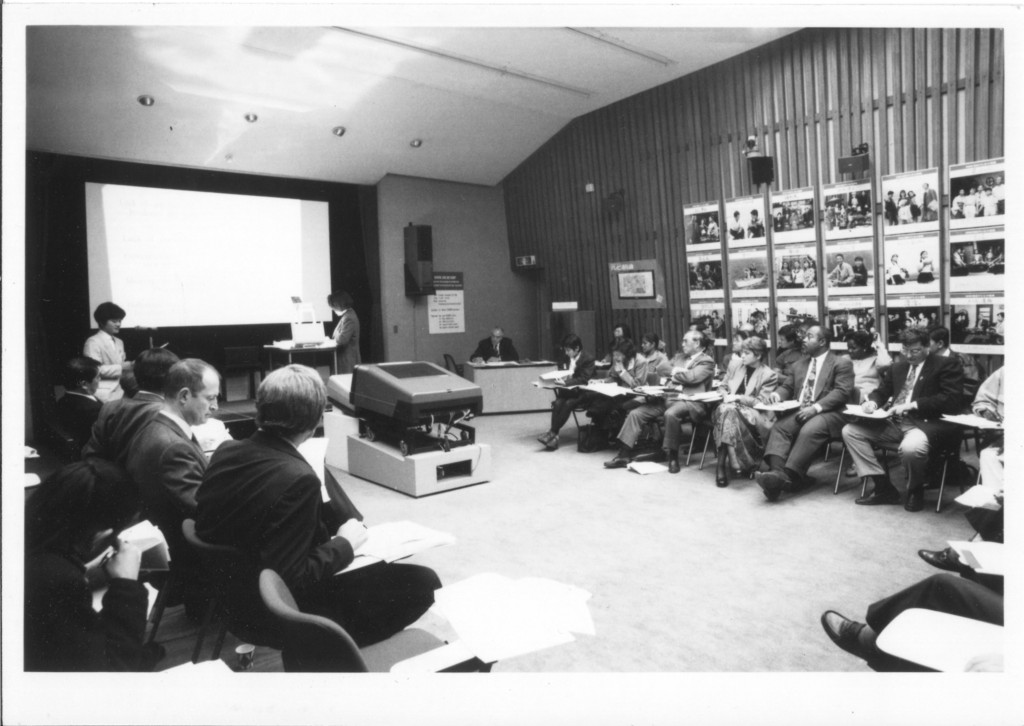

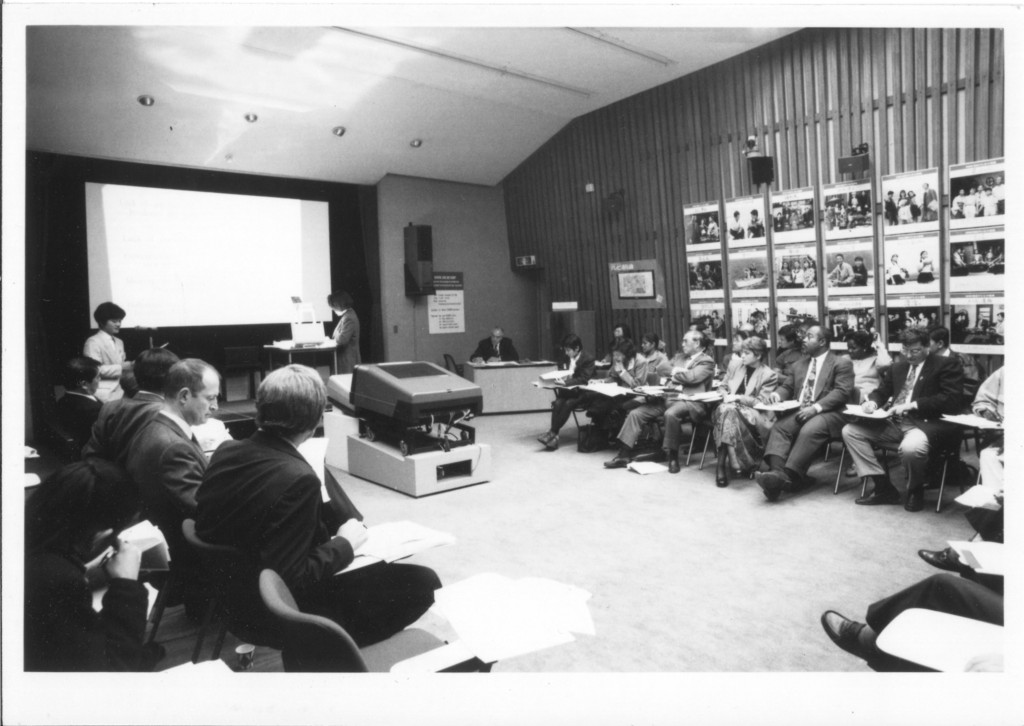

1994年の「日本賞」フォーラム(「世界の教育放送の現状と将来:わたしたちは今、どこまできているのか」)は、日本の放送発祥の地、東京都港区愛宕山の文研ホール(現在のNHK放送博物館「愛宕山8Kシアター」)で開催されました。OHP(オーバーヘッドプロジェクタ)によるプレゼンテーションの時代だったことが、懐かしく思い出されます。

第21 回「日本賞」コンクールのフォーラム風景

(1994.11.15. NHK 文研ホールで開催)

最近の「日本賞」では、毎回複数のテーマを設定して、シンポジウムや講演、対談、ワークショップなどのさまざまな形態で、交流を深める場を設けています。私も、長年にわたる「日本賞」参加経験と文研での研究成果を反映させて、発表を担当しています。例えば、2010年には、The Trends of the World’s Educational Contents: Grand Prix Japan Prize Winners Revisited(日本賞グランプリに見る、世界の教育コンテンツの潮流)と題する番組試写を含めた特別講演、2015年には、Bringing the Past into the Future -50 years of the JAPAN PRIZE- (教育コンテンツ、その過去・現在・未来~日本賞50年に見る~)と題するパネルディスカッションに登壇しました。

※それぞれの概要は、http://www.nhk.or.jp/jp-prize/2010/talk_screening.html、http://www.nhk.or.jp/jp-prize/2015/ipcem.html 参照。

2015年「日本賞」での登壇

◆2016年の「日本賞」

今年の「日本賞」コンクールには、世界58の国と地域から316の作品が寄せられ、10月26日~11月2日の期間中には、一次審査を通過した56作品の最終審査の他、制作者の登壇も含めた応募作品上映会や、パネルディスカッションが開催されます。新たな試みとしては、教育番組・コンテンツをいかに効果的、創造的に開発していくかを学ぶ参加型ワークショップも予定されています。

今回も、世界の教育番組・コンテンツの最新動向に触れ、教育とメディアという共通のテーマを持って集まる多様な制作者や研究者たちとの交流を深め、文研での研究をさらに発展させていく機会にしたいと思います。

メディア研究部(メディア動向)黛 岳郎

私が所属しているメディア動向グループというのは、ざくっと言うと国内メディアの最新の動きを調査・研究することが主なミッションです。テーマは、放送行政や災害報道、放送法等々、幅広くありますが、私が関心を寄せているのは、「国内放送事業者がインターネットで展開する動画配信サービス」です。当然こうした領域に関心を寄せるとなると、NHKだけでなく民放各局の取り組みにも目を向けなければなりません。

そもそも、かつての私は、報道番組のディレクターをしていました。報道というジャンルは、世の中の最前線で起きている事象を取材し、それをニュース企画やドキュメンタリー番組などにします。ですから、私もさまざまな企業の最新動向を取材するなどしてきました。

ところが、当研究所に来て初めて認識したことなのですが、自分が身を置くメディア業界のことについては全く取材したことがなく、NHKはともかくとして、同業他社の最新動向などにはあまり関心を払っていなかったのです。

そしていざ各社の動きを調べてみると、民放各局はネットの世界でかなり先駆的な取り組みに挑んでいる実態を知るに至りました。まさに“灯台下暗し”です。

そうした中、『放送研究と調査』7月号に掲載されている「放送事業者によるニュースライブ配信サービスの行方」という論考を執筆しました。

何を調査・研究対象にしたかというと、一つが、今ちまたをにぎわせているテレビ朝日とサイバーエージェントによるAbemaTVという動画配信サービスの中の、“入口”のチャンネル「AbemaNews」です。

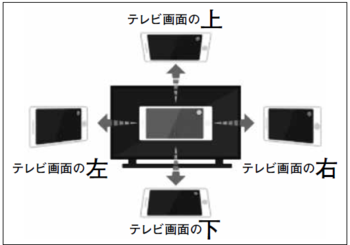

スマートフォンをテレビのように見立てて、テレビ番組とは異なる、ネットオリジナルのニュース番組をライブ配信しているサービスです。

そして、もう一つ取り上げたのが、こうしたサービスのいわば先駆けであるフジテレビによる「ホウドウキョク」です。

ネット上でテレビ局がどのようなニュース番組を展開しているのか、そして今後こうしたサービスはどのような展開をみせていくのか、両チャンネルの担当者に取材した上で、私なりに考えてみました。

両チャンネルともスマホなどで無料視聴できるので、是非この機会にご覧ください。そして、私の論考についても一読していただけると幸いです。

▼『放送研究と調査』7月号 「放送事業者によるニュースライブ配信サービスの行方」

(ウェブ上では、8月に文研ホームページで全文を公開します。)

さらに衝撃的だったのは、2015年から2016年にかけて起きた「銅鑼湾書店事件」です。銅鑼湾書店は、中国共産党政権の内幕などを暴露する書籍を扱う香港の書店ですが、2015年10月から年末にかけて、書店の幹部5人が相次いで「失踪」したのです。これらの書店幹部はその後、中国中央テレビ(CCTV)など中国系のメディアに拘束された状態で相次いで登場、「違法行為」を認めるインタビューの映像が報道されました。しかし、2016年6月、このうちの1人の林栄基氏が釈放後に香港で記者会見し、テレビでの自白は事前に原稿が用意され「強制されたものだった」と述べたのです。また、5人のうちの1人の李波氏は、香港にいる間に行方不明になっており、中国政府が香港にいる香港人を拉致したのであれば、中国本土とは異なる社会システムを維持するとした「一国二制度」を侵すものに他ならないとして、香港市民を震えあがらせました。

さらに衝撃的だったのは、2015年から2016年にかけて起きた「銅鑼湾書店事件」です。銅鑼湾書店は、中国共産党政権の内幕などを暴露する書籍を扱う香港の書店ですが、2015年10月から年末にかけて、書店の幹部5人が相次いで「失踪」したのです。これらの書店幹部はその後、中国中央テレビ(CCTV)など中国系のメディアに拘束された状態で相次いで登場、「違法行為」を認めるインタビューの映像が報道されました。しかし、2016年6月、このうちの1人の林栄基氏が釈放後に香港で記者会見し、テレビでの自白は事前に原稿が用意され「強制されたものだった」と述べたのです。また、5人のうちの1人の李波氏は、香港にいる間に行方不明になっており、中国政府が香港にいる香港人を拉致したのであれば、中国本土とは異なる社会システムを維持するとした「一国二制度」を侵すものに他ならないとして、香港市民を震えあがらせました。