メディア研究部(メディア動向)越智慎司

最近、テレビのリモコンに注目するようになりました。放送と通信の融合が進む中で、今のテレビにはNetflixやYouTube、AbemaTVといった動画配信サービスも視聴できるものがあります。そのリモコンには動画配信への専用ボタンがついて、一発で切り替えができます。一方で放送は、従来の数字のチャンネルを選ぶやり方です。専用ボタンは見た目にも訴求力があり、放送はいつまでもチャンネルのままでいいのだろうか、などと考えます。

ケーブルテレビ大手のJ :COMが2019年12月、「J :COM LINK」という新しいSTB(セットトップボックス)の提供を始めました。この機器は、地上波・BS・CSの100チャンネル超の放送に加え、動画配信も楽しむことができます。動画配信アプリは、あらかじめインストールされたもののほか、ダウンロードしてカスタマイズもできます。ケーブルテレビは多チャンネルが特徴の1つですが、さらに“多チャンネル化”することに、どのように対応したのか気になりました。J :COMに取材したところ、視聴履歴などをもとにした「おすすめ」機能を充実したほか、リモコンに音声で伝えて検索する機能では、放送と動画配信の横断検索ができるようにしたということです。

検索結果のイメージ画面(J :COM提供)

この画面では、大まかなカテゴリーに分かれているものの、おすすめや検索結果が一覧として表示されています。ユーザーにとっては、放送の番組か動画配信のコンテンツかを、あまり意識せず選べる形になっています。「J :COM LINK」のシステムは、Googleのテレビプラットフォーム「Android TV」と、J :COMが独自に開発した横断検索や一覧表示のシステムを組み合わせているそうです。

こうした機器が普及していくと、番組やコンテンツ選びに「チャンネル」という概念がなくなっていく可能性も考えられます。J :COMの担当者にこの点について尋ねたところ、担当者は「J :COMの利用者は年配の方が多いですが、その人たちは今まで通りチャンネルの切り替えで選ぶかもしれません。一方、若い人たちは検索に慣れています。どちらにも快適に使えるプラットフォームを提供したいと思っています」と話しました。STBの機能は、今後も幅広い年代から意見をもらい、アップデートしたいということです。

放送と通信の融合がさらに進んでいく過程が、機器に具体的にどのような形で反映され、ユーザーは「見たいもの」をどのようにして選ぶのか。それも、今後のメディアの動向で注目する重要な点だと思います。

国内のメディアの動きは、こちらから

メディア研究部(メディア動向)村上圭子

都道府県の中で唯一、県域民放テレビ局が存在しない県があるのを皆さんはご存じでしょうか。茨城県です。県域FM局もなく、あるのはAMラジオ局(現在はFM波で同じ放送を行うFM補完局も運営中)だけなんです。

それがIBS茨城放送です。開局は古く1963年。去年55周年を迎えた老舗局です。主要株主は、朝日新聞社(議決権比率32.41%)、茨城県(同比率16.14%)、日刊スポーツ新聞社(同比率2.71%)でしたが、11月15日に茨城放送から主要株主変更のお知らせがありました。

朝日新聞社及び日刊スポーツ新聞社の株式全てを買い取ったのは、グロービス経営大学院の学長を務め、ベンチャーキャピタルも運営する堀義人氏。また、茨城県所有の株式のうち10%についても、堀氏が取締役オーナーを務める、水戸市を本拠地とするプロバスケットボールチーム「茨城ロボッツ」の運営会社が買い取りました。今回の株式買収はあわせると45.12%にのぼります。県域民放において、新しい株主によるこれだけ大きな株式取得劇は極めて珍しく、放送業界では大きな話題になりました。堀氏は4位以下の株主の株式の購入にも意欲を示しています。12月13日に開かれた臨時株主総会で堀氏は茨城放送の取締役に就任。翌14日に水戸市の本社でリスナーと堀氏との対話集会が行なわれると聞き、どんな雰囲気なのか参加してきました。

集まったのは日頃からいずれも熱心にラジオを聞いているリスナーの皆さん30人位で、40代~70代の方が多いように感じました。対話集会ではまず、堀氏から株式を取得した経緯と、茨城放送で目指したい理念についての説明、その後、リスナーからの意見や質問、それらに対して最後にまとめて堀氏が返答する、という流れで1時間半行われました。

堀氏はまず、自身が小学校から高校まで水戸で過ごしたこと、その後、2015年に久しぶりに同窓会に参加するために水戸を訪れた際、街中に人影が消え、廃墟になったビルや空き地やシャッター街の光景に愕然としたこと、その衝撃の光景が原点となり、水戸の再生に立ち上がったことが話されました。

堀氏は市長に志願する形で「水戸ど真ん中再生プロジェクト」を創設し座長に就任、わずか4年の間に、自身の経営するグロービス経営大学院の特設キャンパスを開設したり、インバウンドのための海外発信を自身の出身校であるハーバード大学の歴史学者と共に仕掛けたり、プロバスケットボールチームの茨城ロボッツの再生も支援。現在は、水戸市最大の観光名所である偕楽園と常盤神社の隣接地に、千波湖を一望できるガラス張りのカフェを建設中だそうです。そうした動きを進めていく中で、県内のメディアの脆弱性をなんとかしたい、という思いで今回の株式取得に至った、ということが説明されました。

その上で、新たな茨城放送の理念案として、「ラジオを含む動画・テキストメディアを通して、茨城県の内外にスポーツ・音楽・ライフスタイル/学びの情報やニュースを提供し、茨城を元気にし、日本全体に茨城の魅力を伝える!」というミッションと、「ラジオの枠を超えて、ネット・動画・イベントなどを組み合わせた新たな地方発メディアカンパニーの魁モデルを創る!」というビジョンが示されました。

私は、そんな堀氏の滔滔(とうとう)としたプレゼンにやや圧倒されてしまいましたが、リスナーからは、そんな堀氏にものおじすることなく、次々と意見や質問がありました。20人以上が発言したのでその全てを紹介することはできませんが、例えば、パーソナリティが定着しない、若いアナウンサーにもっと教養を身に着けてほしい、購入番組が多すぎるのでもっと生ワイドを増やしてほしい、リスナー参加型コーナーを増やしてほしい、若者番組が多くなっているので大人がもっとしみじみ聞ける文芸関係の内容の番組がほしい等々、極めて具体的な放送内容に関する要望が多く挙げられました。また、台風19号など災害時の対応については、情報が全く入らない市町村もあり市民の中には怒っている人もいる、といった厳しい指摘もなされました。YouTubeなどのネット配信やAIスピーカー対応など、堀氏の新たなデジタル展開戦略に期待したい、という声も複数聞かれました。また、メディア改革を急速に進める宣言をした堀氏に対し、今日集まっているような古くからのラジオリスナーとの距離を感じないか、との問いかけもありました。

これまでラジオ局の運営に携わったことはなく、30年以上水戸を離れていた立場の堀氏からすると、何十年も茨城放送の番組を聞いてきた地元リスナー達は、ある意味、株主以上になかなかに手ごわい存在でもあります。堀氏は、番組内容や編成についてはradikoから得られる視聴データをベースに考えていきたい、と繰り返し、局の運営については茨城ロボッツのスポンサー営業とイベント事業のシナジーを最大化したい、と力説しました。手腕が試されるのはまさにこれから。集まったリスナー達はひとまず、1つ1つの意見を必死にメモをとって聞く堀氏の姿に好感を持ったようです。

堀氏は、ゆくゆくはテレビ局の開設も視野に入れているそうです。今後について、メディアを調査・研究している私としては期待とともに懸念もあります。ここでは懸念について2点ふれておきます。

1つは、地域再生にはスピード感が必要であることは、堀氏がこれまで行なってきた取り組みの実績が示していると思いますが、メディアについては特に、改革を急速に進め過ぎることがもたらす課題についても真摯に向き合って乗り越えていってほしいということです。50年にわたってメディアを支えてきてくれたリスナーを取り残さないようにしながら新たなユーザーを獲得していく経営とはどのようなものなのか示してほしいです。2点目は、堀氏は茨城県や水戸市にとっては、突然現れた“救世主”のような存在かもしれませんが、だからこそ、基幹放送としての地域ジャーナリズムの立ち位置、特に、取締役である堀氏や堀氏自身が手掛ける地域再生事業について、一定の距離感を持って報道するという役割を果たし得るのか、そのための番組編集方針をどのように掲げていくのかを熟考し続けてほしいと思います。これらは、新たなユーザーの獲得と地域密着が喫緊の課題となっている民放ローカル局の将来にとっても共通の課題だと思います。堀氏はMBAを輩出する大学院を運営する、まさに“経営のプロフェッショナル”ですから、このあたりを注視していきたいと思います。

メディア研究部(メディア動向)村上圭子

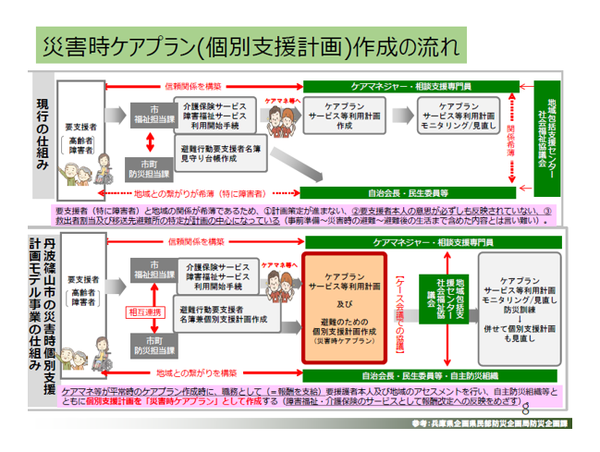

11月24日(日)、東京・品川で、災害時に障害者に対してどのように情報を届けていけばいいのかを考えるセミナーが行なわれました。

医療・福祉従事者を対象としたセミナーで、私はコーディネーターを務めたのですが、関係者以外にも広く知ってもらいたいテーマであると感じたため、このブログで内容を紹介しておきたいと思います。

セミナーは、午前は「大規模災害時における現場での取り組み」、午後は「災害時の(障害者に向けた)情報発信フォーラム)」という2部構成で行なわれました。第1部で障害者の医療に携わる専門家が課題を問題提起し、第2部はそれを受ける形で、メディアによる取り組みやアプリなどのツールを活用して解決につなげる方策を議論しました。

第1部では障害者の家族への調査結果等から、災害時における障害者の避難行動や避難所生活における様々な課題が報告されました。報告の中で、最初から避難することをあきらめてしまっている障害者達が少なからずいるという現実に言葉を失いました。私は研究所で災害時の情報伝達を研究テーマの1つにしていますが、自身の勉強不足と認識の甘さを反省させられました。

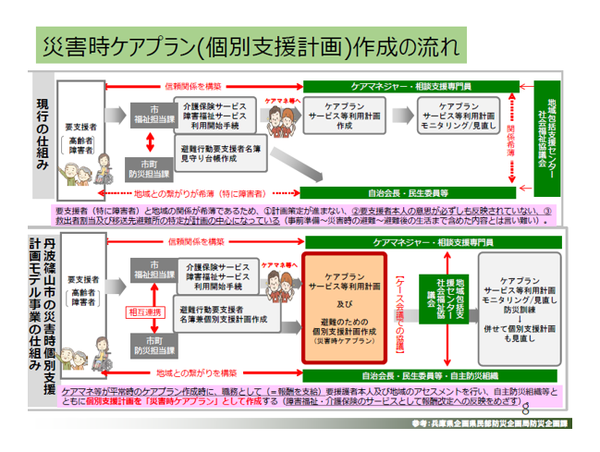

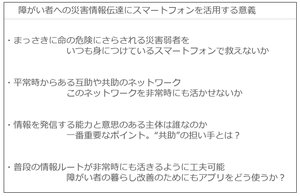

提起された課題の中で私が最も深刻だと感じたのは、避難行動要支援者に対する「個別支援計画」の整備がほとんど進んでいないことでした。東日本大震災後の2013年に災害対策基本法が改正されて、自力で避難することが困難な高齢者や障害者は「避難行動要支援者」と位置づけられ、市町村には名簿の作成が義務付けられました。その名簿に基づいて、実際に対象となる一人一人について、避難のルートや避難場所、避難を支援する地域の人や組織などを取り決めるのが個別支援計画です。名簿の作成については、総務省消防庁の調べによると、既に全国の95%を超える市町村で進んでいるそうですが、個別支援計画となると、全員分を作成している市町村は15%に満たない状態だそうです。

こうした状況では、安否の確認も、適切な避難場所への誘導も、避難してからの支援もままなりません。しかし、障害者は地域とのつながりが薄いケースも少なくなく、また、自らも被災することが想定される中で障害者の支援を引き受けることに負担に感じる人達の気持ちも理解できます。災害ではよく「自助・共助・公助」ということが言われますが、名簿作成という「公助」は整っても、個別支援計画という「共助」の仕組み化は容易ではないと改めて痛感しました。第1部の最後では、障害者自身やその家族が、平時から災害に対する知識を身につけたり、避難訓練に参加したりする「自助」の重要性も強調されました。

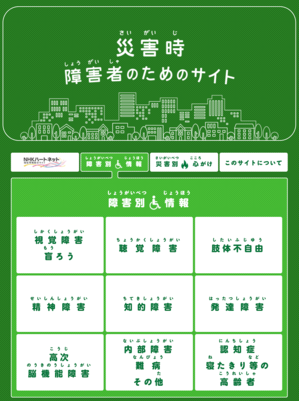

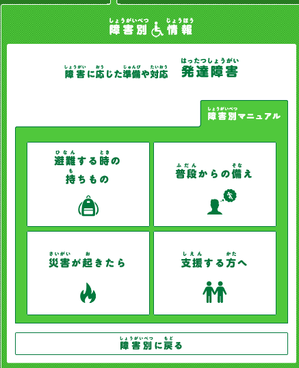

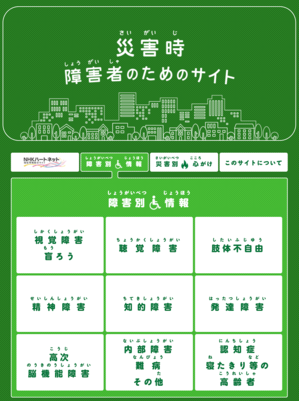

第2部では、まずNHKの福祉ポータル「ハートネット」の取り組みが三宅有子プロデューサーより報告されました。ハートネットは“誰も取り残さない防災”を掲げ、「災害時 障害者のためのサイト」を作っています。障害別情報を9つのカテゴリーに分け、災害が起きた時にはどのようなことに注意すればいいかなど、障害者自身による「自助」のための行動指南がまとめられています。

https://www6.nhk.or.jp/heart-net/special/saigai/index.html

この内容は「通常モード」で、災害時は「発災モード」に切り替えるそうです。しかし三宅プロデューサーからは、発災モードへの切り替え判断はなかなか難しいという実情が明かされました。その理由として、組織をあげた報道ニュース取材と違って、まずは福祉番組担当ディレクターだけで障害者の被災状況を聞き取る体制になっているため、障害者団体や現地の社会福祉協議会、障害者施設への電話による人海戦術でどこまで情報収集出来るのか、限界があること等があげられました。

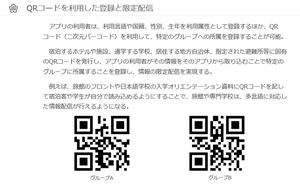

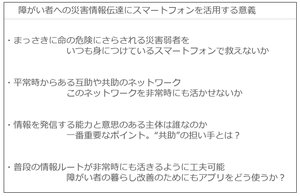

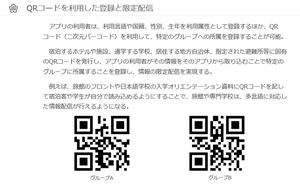

次に、前総務省近畿総合通信局長の大橋秀行さんから、東日本大震災以降ライフワークとして手がけている災害情報伝達について、スマートフォンの応用の紹介がありました。このアプリは今年、訪日外国人向けに実証実験を行なったそうです。利用者が事前に自身の情報を登録しておけば、必要な情報が理解しやすい内容に変換されて届けられます。また位置情報をもとにした安否確認もできるということでした。

ただ、こうしたアプリは平時と非常時を“地続き”で考える発想でないとうまく機能しないこと、そのためには誰が運営主体となるのか、そして、その運営主体は障害者の個人情報や、登録情報を扱うことを引き受ける覚悟があるのか、などの問題提起がなされました。

それぞれの報告を受け、国立障害者リハビリテーションセンター病院長で発達障害情報・支援センター長の西牧謙吾さんからコメントをもらい、会場とのやりとりも行ないました。

NHKのハートネットの取り組みに対しては西牧さんから、NHKと当事者団体・医療現場との連携を組織的に深めていくことはできないか、具体的には、発災時に収集した団体や医療現場の情報をNHKと共有する枠組みを考えていくといったことが提案されました。会場からは、災害報道において高齢者の取材は多いのに障害者の取材が少ないのはおかしい、当たり前のこととして障害者の被災も取り上げてほしい、といった厳しい意見もありました。

また、災害情報伝達アプリについては、都内で大規模障害者施設を運営する人から、通所者の安否確認に是非活用してみたい、という声があがりました。それを受けて西牧さんから、現在兵庫県丹波篠山市で取り組まれている事例が紹介されました。

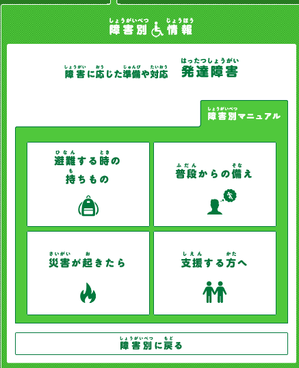

丹波篠山市では、先に述べたような、自治体が災害時を想定して名簿を作成し、それに基づいて個別支援計画を作成するという方法ではなく(図の上部の「現行の仕組み」)、一人一人の障害者を日常に生活支援するための計画(ケアプラン)を作成する際に、災害時の個別支援計画を組み込んでしまうという方法(図の下部)をとっているそうです。こうした動きはいま少しずつ自治体に広がっているそうで、このような流れができれば、日頃から関わっている施設が、障害者やその家族にアプリを配布し、平時から活用してもらえる枠組みが作れるのではないか、との提案が行なわれました。

災害が日常化する日本で、「共助」の枠組みをいかに重層的に作っていけるか。今回のセミナーは障害者が対象でしたが、“誰も取り残さない防災”、すなわち、“誰も取り残さない社会”を目指していくという意味では、普遍的な内容を議論しているとコーディネーターを務めていて感じました。会場で提起された課題や提案については、単なる掛け声に終わらないよう、引き続き注視していきたいと思います。

なお、NHKでは12月8日(金)まで「体感・首都直下地震ウイーク」と題して、防災減災の必要性を「自分ごと」としてとらえてもらえるよう様々な番組や企画を行なっています。是非“体感”してください。

https://www.nhk.or.jp/taikan/

メディア研究部(メディア動向)村上圭子

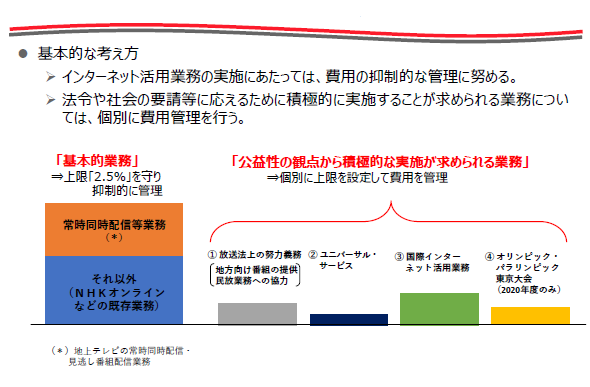

このブログでも何度か書いていますが、NHKはいま、インターネットで放送と同じ番組をまるごと配信する「常時同時配信」の実施に向けた準備を進めています。

その準備の1つが、「インターネット活用業務実施基準(ネット実施基準)」の策定です。

これは、NHKがネット活用業務を行うにあたり、その内容や実施方法、費用について自主的に定めるものですが、総務大臣の認可を得られなければNHKはネット業務を行えないきまりとなっています。NHKは先月(10月)、策定したネット実施基準案を総務省に提出、総務大臣の認可の申請を行いました。

先週金曜日(11月8日)、この案に対して総務省から、「NHKインターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え方」という文書が出されました。http://www.soumu.go.jp/main_content/000654087.pdf

この文書は新聞等でも大きく取り上げられたため、すでに目にしている人も少なくないかもしれません。文書は10ページに及んで、多岐にわたる項目に総務省側の考え方が記されています。総務省から検討の要請を受けたNHKは、現在総務省に申請中の案の内容を、改めて見直さなければならないことになりました。同時に総務省は、NHKだけでなく、広く国民・視聴者の意見も踏まえた上で最終的にNHKのネット実施基準を認可するかどうかを判断したいとのこと。既にNHKは9月に「素案」という形で広く意見募集を行いましたが、今回、総務省はこの基本的考え方に対して意見募集を行うと発表しました。私は2013年から放送政策の取材を続けていますが、こうした形の意見募集は異例のことといえます。意見募集の締め切りは来月(12月)8日です。そのため本ブログでは、この文書のポイントをまとめておきたいと思います。

ポイントの1つ目は、今回はNHKのネット活用業務の内容を定める実施基準の認可申請であるにも関わらず、「業務」「受信料」「ガバナンス」の三位一体改革の必要性が改めて指摘され、その詳細について触れられているということです。

中でも子会社については、NHKは今年既に1件の、そして来年にはもう1件の経営統合を目指していますが、文書では「子会社の在り方をゼロベースで見直す抜本的な改革については(中略)、更なる取組を着実かつ徹底的に進めることが必要」としています。

また受信料についても、NHKは先月(10月)に値下げを実施したばかりですが、「既存業務全体の見直しを徹底的に進め、受信料額の適正な水準を含めた受信料の在り方について、引き続き検討を行うことが必要」と記されています。

ポイントの2つ目は、ネット活用業務についての厳しい要請です。少し複雑なので個別に区切ってみていきます。

<常時同時配信>

NHKは常時同時配信を、協会との受信契約が確認された世帯向けの放送の補完サービスと位置付けています。申請中の案では、利用申し込みを促進させるために「「特例措置」を講ずることができること」とし、オリンピック・パラリンピック大会もその対象と位置付けました。しかし総務省からは民放の懸念を踏まえ、市場競争の観点等から「特例措置は設けないことが望ましい」との考え方が示されました。

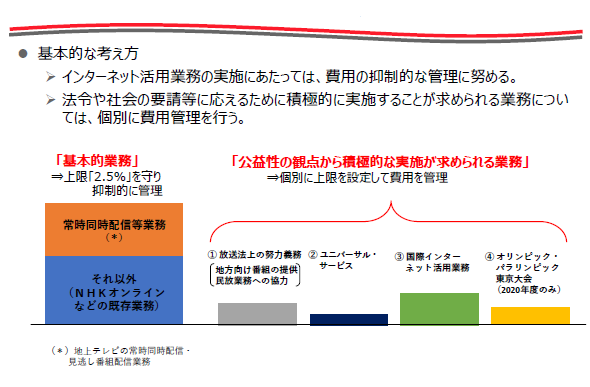

<ネット活用業務全般の費用>

提出中の案でNHKは、受信料収入の2.5%を上限とする業務の他に、新たに「公益性の観点から積極的な実施が求められる業務」として別枠の費用を設けることを提示中です(図1)。これに対して総務省は、「受信料収入の約3.8%相当となり現行の実施基準と比較して著しく増加する(中略)」と指摘したうえで、令和2年度についてはオリパラ業務費用を除き「「受信料の2.5%」を維持することとし、既存のインターネット活用業務についても、真に必要なものかを検証して見直し、効率化を図ることが望ましい」としました。

図1(参考:ネット活用業務の費用に関するNHK案)

<見逃し番組の配信>

NHKが常時同時配信と共に行う予定としている見逃し番組の配信についても、次のような指摘がなされました。「従来、有料業務として提供していた既放送番組の配信を受信料財源業務として提供することとした明確な理由も示されていない」。そして、現在、繰越欠損金が約70億円に上る有料のNHKオンデマンドの今後の収支に与える影響等を考え、「ニーズの高いコンテンツの見逃し配信については、有料業務で提供することなども考えられる」のではないかとしています。

この他にも、「地方向け放送番組」の提供を実施する時期及び内容について示すことや、NHKが行うネット活用業務の評価について、市場で競合する可能性のある民間事業者からも意見を聞く枠組みを作ること等についての検討も要請されています。

NHKの常時同時配信については、2015年秋から総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会」で議論が開始され、足掛け5年かけて今年6月に改正放送法が公布されました。今回示された総務省の文書からは、これまでの議論や、急速なメディア環境の変化をNHKは十分に鑑みて案を策定しているのか、という総務省の厳しい眼差しが根底にあるように感じます。また、「「公共メディア」としての役割と具体的な構想」について、NHKは国民・視聴者に示しきれてきたのか、という指摘も甘んじて受けなければならないと思います。

しかし、これはあくまで私の取材の範囲における実感としてではありますが、今回の指摘の中には、これまでの議論の中で論点化されてこなかった、もしくは、議論で一定の結論に至ってきたことを逆戻りさせるような内容も含まれているように思います。NHKの問題とは、当然のことながらNHK自身にとどまらず民放との二元体制という放送メディア全体の問題でもあり、総務省が所管する放送政策の問題でもあります。総務省はこの間、NHKの将来像に対し、またNHKを含む放送メディアの将来像に対して、放送政策としてのグランドデザインをどこまで示せてきたのでしょうか。そして今回の文書は、その政策の延長線上でどのような位置づけにあるのでしょうか。このことも同時に問い直していくことが必要ではないかと思っています。

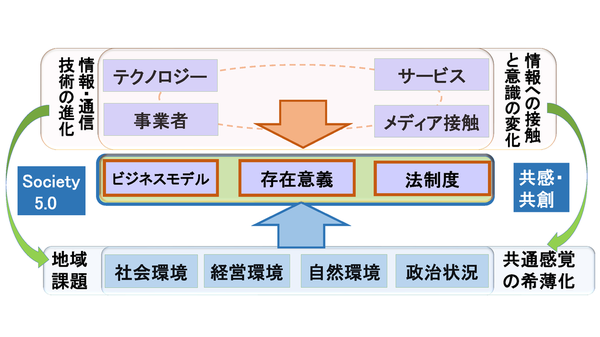

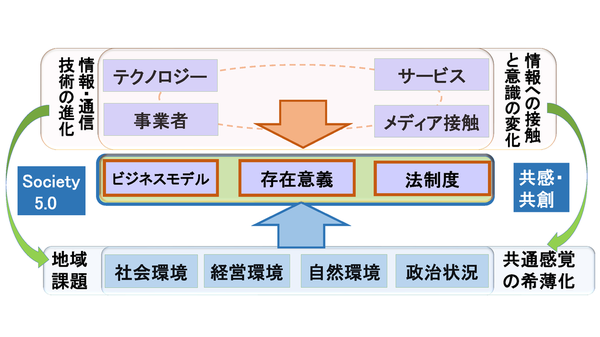

このNHKの常時同時配信を巡る最近の政策議論についてまとめた「放送研究と調査」2019年10月号「これからの“放送”はどこに向かうのか?Vol.4」を、今月1日に文研のウェブサイトに公開しました。原稿ではこのほか、2019年上半期の放送を巡る最新動向として、ローカル民放の放送外収入に向けた新たな取り組みや、各局で進む視聴ログデータの取り組みの可能性と課題についても触れています。また今回は単なる動向の整理だけでなく、メディア環境変化と同時に進行する社会の変化についても俯瞰図を作成することで、より広い視野で現状認識を行うことを試みました。

原稿の公開に併せて、2018年10月から2019年9月までのテレビ・放送に関連する新サービスの動向をまとめた表(共同作成:東京大学大学院・田中瑛氏)も公開しています。併せてご活用ください。

メディア研究部(メディア動向)入江さやか

■激甚な気象災害 誰もが被災者になる時代

猛烈な暴風が大規模な停電を引き起こした台風15号。大型で強い台風19号では、記録的な豪雨で長野県の千曲川や福島県の阿武隈川などで堤防が決壊し、13の都県で死者94人(災害関連死含む)にのぼる甚大な被害が出ました。さらに、台風21号から変わった低気圧による豪雨で水害に見舞われた地域もありました。

昨年の「西日本豪雨」は「平成最悪の豪雨災害」と呼ばれましたが、令和の時代にあっては「甚大な気象災害が毎年のように起きる、そして誰もが被災者になり得る」と考えておくべきなのかもしれません。

そこで、あえてみなさんに問います。「避難のしかた」、わかっていますか?

写真:台風19号で堤防が決壊した千曲川(2019年10月13日午前7時すぎ NHK総合テレビ)

■いつ?どこに?何を着て?何を持って?

NHK放送文化研究所とNHK松山放送局では、昨年の「西日本豪雨」で大きな被害を受けた愛媛県在住の男女3,000人を対象にインターネットで調査を実施しました。「豪雨災害のおそれがあるとき、テレビやラジオはどのような放送をすべきだと思うか」を自由に書いてもらいました。

「どこに避難をすればいいか、避難場所の人の多さ、食事などの備蓄はあるか」

「最低限何を持って、どんな格好で避難すべきかという情報」

「必要な最低限のものと、何時頃までに避難の必要があるのか」(原文ママ)

服装や持ち物を含め、そもそも「避難のしかた」がわからない。だから、テレビ・ラジオで教えてほしい。そういう趣旨の意見の多さに驚かされました。確かに、大地震を想定した「避難訓練」は、学校や職場で経験している人は多いと思いますが、台風や豪雨を想定した避難訓練の機会は少ないかもしれません。避難のタイミングを逃さないために、今後はそのような避難訓練も必要になってくるのではないでしょうか。

NHKのウェブサイトでは、台風の際の「避難の心得」を動画で紹介しています。避難の際の服装や足回りなど、この機会にぜひ確認してください。

https://www.nhk.or.jp/sonae/douga/typhoon0007.html

■「避難のスキル」で命を守る

「今後、豪雨災害のおそれがある場合に、何をきっかけに避難するか」(複数回答)という質問に対しては、64%の人が「防災情報を見聞きして」と回答しました。ところが、被害が甚大だった宇和島市・大洲市・西予市では、「防災情報」を選んだ人の割合はやや低く、「雨の降り方が激しくなる」「災害の前兆を見聞きする」の割合が高くなっています。西日本豪雨を経験し、自治体やメディアからの情報を待たず、自ら状況を判断して早めに避難行動を起こそうとする姿勢がうかがわれました。

今回の台風19号でも、自治体などから住民への防災情報伝達が十分でなかったケースが見受けられました。平常時から、地域の浸水リスク・土砂災害リスクを知っておく。テレビ・ラジオやウェブの情報に注意しながら、周囲の状況を見て避難すべきタイミングを自ら判断する。自分や家族の命を守るために、そんな「避難のスキル」を身につけておきたいものです。

今回の調査詳細は、以下でご覧いただけます。

頻発する豪雨災害 放送は何をどう伝えるべきか?

~愛媛県における西日本豪雨インターネット調査から~

メディア研究部(メディア動向)山口 勝

今年は台風19号をはじめ大規模災害が相次いでいます。

被害にあわれた方にお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方のご冥福をお祈りします。

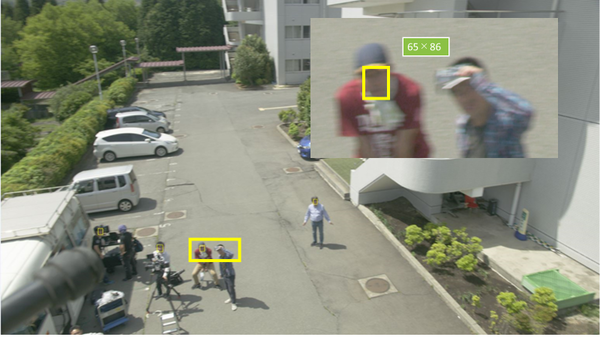

筆者は「8K×AI 新たな防災報道に向けて」を「放送研究と調査」2019年9月号に書きました。2017年のブログ「8Kスーパーハイビジョンの防災活用の可能性」でも示したように、高精細な8K空撮とAI画像解析を組み合わせることで、人や災害現場を検出し、一人でも多くの人を救うことができないかと考えたからです。

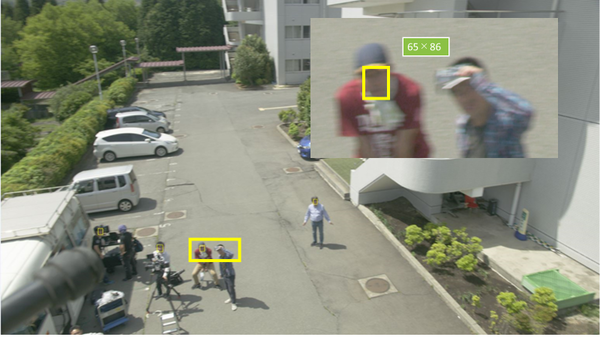

小文では、こういった大規模災害時の空撮映像の中から、要救助者をAIで見つける検証実験をおこないました。対象にしたのは2Kの16倍高精細な、8K空撮映像です。熊本地震の被災地の8K空撮映像を、台風19号の際にも救助にあたった「東京消防庁航空隊」の皆さんに見ていただいたところ、「地上の人の手が見える。電線も見える。肉眼やヘリコプターのモニターでは見えないものばかりだ。」「助けられなかった人を8K映像によって助けることができる。」と評価していただいたからです。

サイエンスZERO(2017年4月16日放送)より

さらに、映像を指令本部に送って大きなモニターで複数の人でみれば、どこに要救助者がいて、地上からの救助をどのように行えばいいのかもわかり、より多くの人を救えるというのです。しかし、ここに2つの壁がありました。「伝送限界」と「目視限界」です。8Kは高精細であるがゆえにデータ量が大きく、次世代移動通信5G(20Gbps)でもそのままでは伝送できません。また、ヘリコプターに搭載できる小型モニターでは、小さな被写体(人)は、見えない可能性があります。そこで、AI画像解析でごく小さく映った人の顔(10×10ピクセル)を検出できないかとNHK放送技術研究所に協力してもらい、「8K映像からAIでどこまで小さな被写体を検出できるのか」検証しました。

初めて、8KからAIが人(顔)を検出した画像

また、広域災害では、報道や支援の偏在が起きる可能性があります。今回の台風でも、一週間たっても、まだ被害状況の全貌がつかめませんでした。まだ見落とされている被災者、被災地があるかもしれません。被害状況を把握するために衛星画像、航空写真、ヘリ空撮映像、ドローン映像など、さまざまなスケールの映像や画像が利用されています。これらの映像や画像をどう共有し、災害対応や報道に活用するのかは、防災機関や自治体、報道機関に共通する課題です。

名古屋の民放4社は、2019年6月、南海トラフ地震に備えて、愛知、三重の沿岸を4地域に分けて、ヘリ取材を行い、中継映像を系列も超えて共有する「名古屋モデル」という取り組みをはじめました。普段は競争関係にある各社が、「一社一機ではできることは限られる。一人でも多くの人を救うために放送局と系列を超えて映像を共有する決断」をしました。実は、台風19号が日本列島に上陸した10月12日に、「名古屋モデル」の初めての合同訓練が予定されていました。

小文では、防災関係機関やメディアなどで、災害時の空撮映像を共有したり、活用法を開発したりする取り組み「4K8K空撮防災コンソーシアム」の提案も行いました。4K・8K×AI×5Gをめぐる社会の取り組みも加速しています。「新たな防災・報道」を考える一助になれば幸いです。

メディア研究部(メディア動向)大髙 崇

あなたは、ご自分の顔や姿形が、気づかぬうちにテレビやインターネットに出ていたとしたら、どの程度の抵抗感がありますか?

また、テレビでは、人の顔を「マスキング」で隠すことがしばしばありますが、「マスキングが多過ぎると感じる」派ですか? それとも「ちょうどよい」派?

これすなわち肖像権の問題。

肖像権とは、勝手に撮影されたり公開されたりしない権利ですが、国内では明文化された法律がなく、過去の裁判例によって認められている権利です。

最高裁の判決は、肖像権の侵害にあたるか否かは6つの要素を「総合考慮」して判断するもの、と示しています。

写真や映像を使う側は、自らの人権意識を頼りに、すべての写真や映像について、その都度「総合考慮」しないといけません。ついつい、マスキングや「使わない」という選択肢に陥りやすい土壌がここにあります。

この問題に対して、民間での動きが始まりました。9月26日、デジタルアーカイブ学会の法制度部会が「肖像権処理ガイドライン(案)」を公表したのです。

撮られた人の同意を得ていない写真を、デジタルアーカイブ機関がインターネットなどで公開を目指す場合に、最高裁で示された要素である社会的地位や撮影状況など、6項目でポイント(点数)計算して合計点を出し、使用目的に合わせて判断するようになっています。合計点が高い順に「公開可」「公開範囲を限定」「マスキングが必要」などと分類しています。

点数はあくまで議論のためのたたき台としての「仮置き」ですが、例えば…

・政治家などの公人は+20点、16歳未満の人は-20点

・屋外、公共の場は+15点、自宅内や避難所内は-10点、病院や葬儀場は-15点

・カメラにピースサインしていたら+5点、手でカメラを遮ろうとしていたら-20点

……などなど、結構具体的です。

この案を議論するため、同じ日にアーカイブ機関の関係者など160人が参加して「円卓会議」が開催されました。様々な視点から発言が飛び交い、議論は白熱しました。

例えば「避難所内」は-10点ですが、災害での被災者の疲労した姿を公開することは慎重にすべきですが、元気な笑顔の表情までマスキングすべきなのか、一概には言えません。

また「歴史的行事」の場合、20点加算ですが、歴史的行事と言っても、1970年の大阪万博もあれば、第二次世界大戦中のドイツ・ナチスの党大会もあり、様々です。その行事が歴史の中でどう位置付けられているかによって、撮られた人の心証も変わってくるはずです。

ただし、「撮影の時期」は古いものほど加点する設計になっています。時の経過によって撮られた人の権利を保護する必要性は減少し得る、との考えに立っています。

他にも意見続出でしたが、こうした指標が作られることには参加者のほとんどが賛同。

作成者たちはガイドライン案の更新を行い、今年度内に再度議論の場を設ける予定です。

(※ガイドライン案は「デジタルアーカイブ学会」ホームページで公開予定です)

ガイドライン案は肖像権処理のポイントを可視化し、客観的に判断するためのツールとして定着できるのか、放送局の現場からも注目が集まっています。

メディア研究部(海外メディア研究) 中村美子

「放送研究と調査」9月号から12月号まで、「パラリンピック・ストーリー」と題して、海外のパラリンピック関係者を中心に行ったインタビューを掲載しています。ラインナップは、第1回(9月号)がイギリス・デンマーク・ドイツの3人のパラリンピアンを特集、第2回(10月号)はイギリスの商業テレビ大手のITVでテレビ番組上のダイバーシティーを確保する責任者のアディ・ロウクリフさん、第3回(11月号)は、同じくイギリスのスポーツ番組制作のプロダクションWhisperでパラリンピック放送を担当するアンディー・スティーブンソンさん、そして最終回となる第4回(12月号)は1998年冬季パラリンピック長野大会の金メダリスト、現在IOC・IPCの教育委員を務めるマセソン・美季さんです。

渡辺誓司主任研究員と私は、2016年の春からパラリンピック放送の研究にとりかかり、2019年1月に『NHK放送文化研究所年報』で3年間の調査研究をまとめました。

2018年に行った現地取材では、たくさんの人たちが快く協力してくださいました。出会った方々はみな、2012年のロンドン大会の放送を起点に、パラリンピックが共生社会への道を開くと、期待と確信を持っていたように感じました。とりわけ、第1回で紹介したイギリスのパラリンピアンのクレア・キャッシュモアさんの発言は印象的です。彼女は、小学校を訪問したとき男の子に「僕もクレアさんのようなスーパーヒューマンになりたい」と言われたそうです。その子は、彼女のクールなパフォーマンスに目を奪われ、ひじから下がないという彼女の障害も含めて憧れを感じたようです。

もし、障害のある人たちが社会に出て、それぞれの能力を発揮するようになれば、この男の子が思ったように、障害は障害ではなくなり、持っている能力を互いにリスペクトする社会が作れるかもしれません。これを後押しするのが、ロンドン大会以後イギリスで加速化するテレビ業界のダイバーシティーの推進です。第2回で紹介しているロウクリフさんは、ITVで放送するテレビ番組全般で、障害、人種、LGBTなど社会的少数者を番組に登場するように現場に指示する権限を持っています。2012年ロンドン大会ではパラリンピアンやパラリンピック関連の番組が多く放送されましたが、障害者をテレビで見慣れることが、偏見をなくすとロウクリフさんは実感していると言います。

ところで、公共放送BBCにも、ダイバーシティーの取り組みについて取材しました。相手は、Head of Diversity, Inclusion and Succession という2015年に新設されたポストの方です。ロウクリフさんと同じような役割を期待していましたが、肩透かしをくらった感じでした。とても気持ちの良い人物でしたが、事前に送った質問への回答は充分に得られず、障害者がBBCの職場で働くための環境整備や調整作業の話だけで終わりました。彼は2019年春にBBCを去りました。BBCは巨大で複雑な組織で、ロウクリフさんのような権限がないことが、辞職の原因だと伝えられています。つまり、権限がなければ責任も果たせない、ということでしょうか。そのBBCも10月に、空席だったポストを埋めました。役職も経営会議に参加するDirectorに格上げされました。このことは、ダイバーシティーと包摂性に対するBBCの本気度の高まりを表しているのかもしれません。

イギリスのテレビ業界は内側から変わっていることは間違いないでしょう。しかし、共生社会、社会の中で相互にリスペクトしながら生きるインクルーシブな社会は、そう簡単には実現しないことが、インタビューした人たちから伝わってきました。かつて、放送のデジタル化で先行するイギリスから招へいした人物が内輪の会合で「日本も大丈夫。デジタルへの道はthe long and winding road。必ずたどり着ける」と言った言葉が、急に思い出されました。共生社会への道も、ビジョンを共有すれば、長い時間がかかろうとゴールにたどり着けるはずです。

「パラリンピック・ストーリー」12月号まで、続きます。どうぞ、お楽しみに。

メディア研究部(メディア動向)大髙 崇

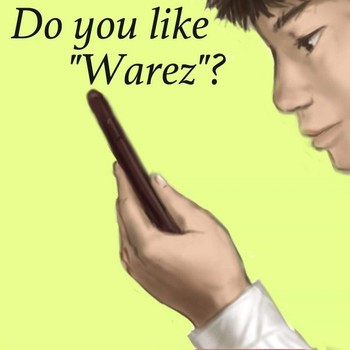

知らないインターネット用語を目にすると自分が時代遅れなのではないかと焦るものですが、今回も思い切り焦ってしまいました。9月19日に高知市で開催されたマスコミ倫理懇談会(マス倫懇)の全国大会に出席した際、その用語を知りました。

それは、「割れ」。

ご存知でしたか? 「知らない!」という人が多いと少し安心できるのですが……。

ネット用語などに関する解説記事を掲載するWEB百科事典「ニコニコ大百科」では、次のように説明されています。

割れとは、「Warez(ウェアーズ・ワレズ)」から派生した日本におけるネットスラングで、インターネットからのダウンロードやクラッキングなどの不正な手段を通じて、市販ソフトウェアを非合法にコピー・配布・販売・使用を行うこと、および、非合法にコピー・使用されたソフトウェアそのものを指す。

……いま大きな社会問題となっている「違法アップロード&ダウンロード」を行うこと全般を指すようです。9月24日に、海賊版サイト「漫画村」の元運営者が逮捕されましたが、大量の人気漫画を無断掲載した漫画村は、まさに「割れ」の象徴と言えるでしょう。

マス倫懇全国大会では、出版広報センター海賊版対策WG座長の伊東敦さんが講演し、海賊版サイトの運営者や、確信犯的なユーザーは「割れ」を積極的に肯定し、「ネットのコンテンツはタダであるべき」という考えが支配的で、彼らは正規版を購入する人を「購入厨」と称してさげすむ傾向が強い、と解説しました。

漫画村が閉鎖した今でも、雨後の筍のように漫画や雑誌の海賊版サイトが生まれ、多くのアクセスを獲得しているのも「割れ」に対する支持の強さを表しています。出版界を揺るがす大問題ですが、海賊版対策のための著作権法の改正も進まず、事態は深刻化する一方です。

イラスト:へぎっ

「割れ」の問題を放送に引き寄せて考えると、ご存知のように、放送番組も動画投稿サイトなどで違法に、大量にアップロードされています。そして、動画のコメント欄で「いい番組!」「貴重!」「アップ感謝です」といった言葉をよく見かけます。

「割れ」思想の肯定はできませんが、一方で、ではどうすれば正規版の過去番組を入手できるんだ、というユーザー(視聴者)の声も聞こえてきます。見逃しサービスなどで視聴できるのは、放送番組全体のごく一部。「割れ」を批判するのは簡単ですが、「割れざるをえない状況」はどう変えてゆくのか、私たちは問われ続けています。

メディア研究部(海外メディア)青木紀美子

地方の放送局が、地域のニュースだけではなく、全国ニュースも国際ニュースも地方の視点から伝えるとどんなニュースになるでしょうか。NHKは全国の都道府県に放送局がありますが、地方局は地元の動きや課題を重点に取材して地域に向けた放送を出し、全国的なニュースや国際ニュースは主に東京発の番組で全国に放送しています。アメリカのように大半の地方テレビ局が全米のネットワークから資本的には独立している場合でも、原則は同じです。全米のネットワークテレビの報道番組がナショナルニュースと海外からのニュースを伝えています。限られた人材と資源を、それぞれが強みを持つ分野に振り向けて取材を分担するという考え方ともいえます。

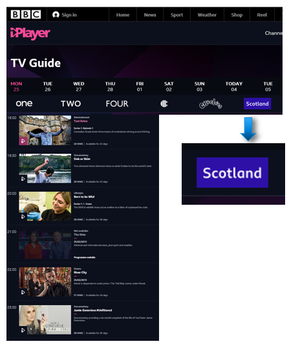

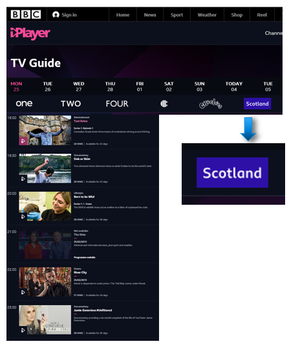

ところが、イギリスの公共放送BBCは2019年2月、北部スコットランド地方の視点でニュースと番組を放送するためのチャンネル「BBC Scotland」を立ち上げました。夜9時から1時間のニュース番組『The Nine』のうたい文句は「the world through Scottish eyes (スコットランド人の目で見た世界 )」です。なぜBBCはこのようなチャンネルを始めたのでしょうか。現地で関係者の声をきいた田中孝宜(前メディア研究部副部長・現ラジオ第1『マイあさ!』キャスター)が「放送研究と調査8月号」の記事『BBCの取り組みと地域ジャーナリズムの課題』の中で説明しています。

(BBC 動画配信 iPlayerから) 『The Nine』放送の様子

同じ記事では、BBCが2017年から始めた地域サービス「LNP・ローカルニュースパートナーシップ」についても紹介しています。BBCが▼パートナー合意をした地方新聞と連携し、自治体や公的機関を監視・取材する記者の採用と育成を支援する代わりに、その記者の発信内容はすべてのパートナーと共有する『Local Democracy Reporting Service』、▼地方メディアのジャーナリストとともに公共のデータを入手分析して意味づけし,各地で活用できる情報パッケージ(story packs)として配信する『Shared Data Unit』などのプログラムを運用中です。

LNP発足の背景には、イギリスでもアメリカと同じように地方新聞が消え、ジャーナリストの数が激減し、ニュースの空白地帯、『ニュースの砂漠』が広がりつつある現実があります。英米のジャーナリストが、地域メディアの課題と取材連携の意義、将来の展望などについて話し合った「文研フォーラム2019」のパネルディスカッション内容もあわせてご一読ください。

(文研フォーラム2019のパネルディスカッション)