#208 NHKの常時同時配信実施と2.5%の関係

メディア研究部(メディア動向)村上圭子

今年6月に公布された改正放送法によって、

NHKはインターネットで放送と同じ番組をまるごと配信する

「常時同時配信」の実施が認められることになりました。

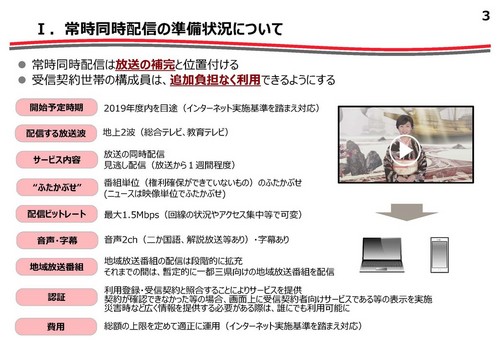

NHKは今後、受信契約者と同一生計の家族を対象に、

総合テレビとEテレの2チャンネルについて

同時配信と1週間程度の見逃し配信を行う予定です。

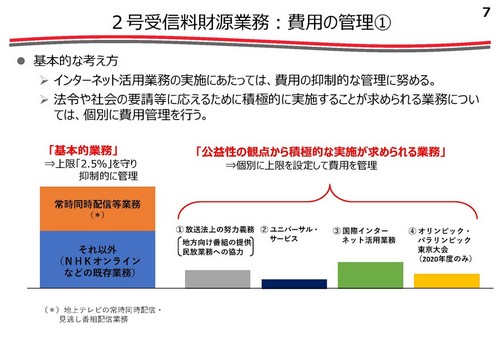

(出典 総務省「放送を巡る諸問題に関する討論会」NHK報告資料より 6月25日)

このNHKの常時同時配信について報じるニュースには最近、

必ずといっていいほど「2.5%」という数字が出てきます。

この「2.5%」とはいったいどのような数字なのか、

そして、その数字を取り巻く議論を中心に、

最近のNHKの常時同時配信を巡る論点をまとめてみます。

まず「2.5%」というのは、NHKがネット活用業務を行う際、

受信料収入のうちここまで費用として使いますという「上限」として、

自ら設定している数字です。

NHKにとってネット活用業務は現在、

放送サービスの「補完」という位置付けです。

また、発展中のネットサービスは、IT事業者はもちろん、

民放や新聞をはじめ、多くのメディアがビジネスでしのぎを削る分野です。

そのため、NHKは民間のビジネスを脅かさないよう、

ネット活用業務の種類、内容、実施方法、そして特に費用について、

自ら「インターネット実施基準」を設けて

その下で適正に行っていくことが制度として定められているのです。

受信料収入をここ数年の実績から、毎年およそ7000億円と仮定した場合、

2.5%は約175億円となります。

2.5%というこの上限は2015年に設定されたもので、

それ以降NHKは、この上限の中で様々なネットサービスを行ってきました。

今回、放送法が改正され、NHKが常時同時配信の実施を予定していることから、

この実施基準が見直されることになりました。

民放各社や新聞各社及び業界団体は、

NHKが常時同時配信を実施することになったとしても、

NHKのネット活用業務が民業を圧迫する可能性がある以上、

2.5%の上限は変えるべきではない、と強く訴え続けてきました。

現在NHKは、上限ぎりぎりまで(2019年度予算では2.4%)サービスを行っています。

常時同時配信を実施するには、権利処理料や人件費を除いても、

年間約50億円の費用がかかるとNHKは説明してきました。

同じ枠の中で常時同時配信を行う場合には、

これまで実施してきた様々なネットサービスを縮小しなければなりません。

そのため、NHKが2.5%という上限をどうするのか、

実施基準の見直し案が注目されていたのです。

※これまでの常時同時配信を巡るNHKと民放等の議論の詳細は、

「「これからのテレビ」を巡る動向を整理するVol.10」

「これからの“放送”はどこに向かうのか?Vol.3」 をご覧ください。

NHKは9月10日、実施基準の素案をウェブサイトに公開しました。

実施基準はNHKの自主的な基準ですが、

素案を公表して意見募集(パブリックコメント)を行い、

総務大臣の認可を受けなければ、

常時同時配信を含むネット展開を実施することができない仕組みとなっています。

10月4日まで意見募集が行われています。

※NHKの「インターネット実施基準(素案)」のご意見募集ページ

http://www.nhk.or.jp/mediaplan/goikenboshu/index.html

またNHKは、翌日11日に開催された

総務省の「放送を巡る諸課題に関する検討会」でも報告を行いました。

その際の報告資料がわかりやすいので再掲します。

(出典 総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」NHK報告資料より 9月11日)

NHKは今回はじめて、ネット活用業務を2つの項目に分けて示しました。

1つが常時同時配信を含めた「基本的業務」、

もう1つが「公益性の観点から積極的な実施が求められる業務」(公益性業務)です。

「基本的業務」はこれまで通り、2.5%の上限を守ることとしました。

この素案の内容について、複数の新聞は、

これまで2.5%の枠内で行っていた業務の費用の一部を公益性業務に移行したことなどから、

「実質的に2.5%を超える基準案」「実質的な“上限の引き上げ”」と報じました。

筆者が傍聴した検討会では、

「2.5%そのままではいかないと思っていたので、公益性という形で外出しして

もらってわかりやすくなった」という構成員からの意見がありましたが、

それ以外に2.5%を巡る発言はありませんでした。

一方、公益性業務については算出根拠を明らかにすべき、との意見がありました。

こうした費用に関する意見以上に多かったのが、

NHKのネット活用業務に関する評価や検証の必要性に対する意見でした。

ネットサービスがどれだけ利用されたのか、

他の民間のサービスと比べて公共的価値を生んでいるのか等について、

内部の検証だけでなく、第三者も入れた調査や評価を行うべきとの意見です。

また、受信契約者と同一生計の家族にIDを発行する仕組みについての課題も

示されましたが、

受信契約の単位についての課題は、NHKだけでなく総務省において、

放送法改正の議論としてしっかり検討すべきだ、との意見も出されました。

受信料を活用して実施するNHKのネットサービスは、

全てが公共サービスであることは言うまでもありません。

NHKは今回、より“公益性”のある業務を抜き出して新たに設定しましたが、

2020年度に特有の④を除くと、①から③まではいずれもその中身について、

NHKが自身のみで決めるのではなく、

国民や社会からNHKに何が“求められている”のか、

NHKがその意見を受け止めた上で具体的に決めていかなければならないものです。

NHKはどこまで細かく地域の番組・情報をネットで配信すべきなのか、

NHKが民放と協力してネット展開を模索していく意義とは何なのか、

NHKは高齢者や障がい者をはじめとした人々に特化した

ネット活用サービスをどのように行っていくべきなのか、

NHKはどこまで海外(在留邦人も含む)に向けた

番組・情報を充実させていくべきなのか。

受信料を活用しなければできない公共的なネットサービス、

民業を圧迫せず民業には出来ないネットサービスとは何なのか・・・・・・。

筆者は業界の動向や総務省の検討会の議論をウオッチすることを業務としていますが、

NHKのあり方については、

より国民や社会に開かれた議論をしなければならないと常日頃から感じています。

今回はNHKのネット活用業務という観点からですが、

このブログを通じて少しでも関心を持ってもらえると嬉しいです。

※10月1日発行の「放送研究と調査」には、

常時同時配信を含む今年上半期の放送業界の動向をまとめた

「これからの“放送”はどこに向かうのか?Vol.4」 が掲載されます。

ご期待ください!