2016年2月 | 記事一覧 | 2016年4月

2016年3月

感動の津軽海峡

津軽海峡」を担当しましたスタッフの久米と申します。

この度は、たくさんの方のご協力をいただいて、番組を放送することができました。取材でお世話になった皆様、ありがとうございました。また、番組をご覧になってくださった皆様、ご覧いただき、ありがとうございます。

私のおすすめは2つ、木古内(きこない)町の「みそぎ祭(さい)」と、松前町の「岩海苔」です。

実は私、人生初の青森でした。そして北海道は2回目。東北地方にはよくお邪魔していたものの、今回はさらに北…ということで、たっぷり重ね着をして準備万端、意気揚々と取材へ向かいました。

…が、寒い!とにもかくにも寒い!風が強い!津軽海峡の厳しさに圧倒されながら、ロケはスタートしたのでした。

こちらは昼間の木古内町、すごい雪です…。

凍えるような寒さをものともしない、男たちがいました。

それがこちら、木古内町の「みそぎ祭」の行修者の若者たちです。

みそぎ祭は、天保2年から始まった神事で、町の豊作豊漁を祈って、3日間水垢離(みすごり)をし、最後には御神体を抱いて、津軽海峡に飛び込みます。

モコモコに着込んでいる私に対し、裸一貫で水を浴びる男たち…みそぎをする台に敷かれた藁にはつららが伸び、体から湯気が立ち上る…見ているこっちが凍えてしまいそうななか、表情一つ変えずに水垢離をする姿は、かっこいいなんてもんじゃあありません。

是非、先日開通したばかりの北海道新幹線に乗って木古内へ、男たちの勇姿を目に焼き付けてください。

2つ目は、松前の冬の絶品『岩海苔』。中でも白神岬で穫れる岩海苔は格別においしいといわれています。凪のときでないと収穫ができないため、生産量が限られていて、地元でもとても貴重なものです。特に今年は天候に恵まれず、ほとんど獲れていないそう…、わずかな天候の隙間をぬって取材にお邪魔しましたが、そのおいしさといったら!私も少しいただきましたが、海苔ってこんなに味わい深いのかと驚きました。分厚くて、潮の味がして、ごはんに醤油かけて巻いただけで、なんとも贅沢な一品に…。市場にはあまり出回っていませんが、松前の飲食店や旅館などでも食べることができますので、松前を訪れたら是非、味わってみてください。

投稿時間:11:00 | カテゴリ:ディレクターおすすめスポット | 固定リンク

熱海で出会えるおいしいもの

「熱海」の回を担当させていただいた後藤と申します。

取材でお世話になった皆さま、番組をご覧いただいた皆さま、ありがとうございます。

今まで熱海に全く縁がなく、今回、取材するために行ったのが初めてでした。何度も通ううちに、すっかり熱海のお湯と、食べ物と、心地よさのとりこになりました。熱海から東京に戻ってくると、「最近、肌ツヤがよくなったんじゃない?」と周囲の人に何度も言われました…熱海に流れる空気には不思議なパワーがあるのかもしれません。

私が今回おすすめするのは、熱海で楽しめるおいしい食べ物の数々。いくつかご紹介いたします。

一つ目は、番組内で紹介した芸妓・笑千代さんのご両親が経営する「干物ダイニング」。実は、笑千代さんのお父さん・義孝さん、干物クリエイターなんです。干物製造で有名な網代港(熱海市)の近くで、毎日朝早くから干物をつくっています。ご自身でさばき、ていねいに干した絶品の干物をじっくり焼いて、出してくれます。

二つ目は、自分で作って食べる温泉たまご。中心地にある源泉・小沢の湯では、その蒸気を利用して作ることができるんです。たまごを持っていき、備え付けのカゴに入れて待つこと数分。トロリとろけるような黄身の温泉たまごが完成します。ただし、季節や時間帯によって蒸気の温度も若干変わるため、それを見極めて、お好みの固さで作るのは意外と難しいそうです。

最後のオススメは熱海銀座に設置された、みかんの自動販売機。近隣の農家で栽培されたミカンが売られています。今回取材したのが12月~1月とみかんのシーズンでしたが、季節によって、売られている果物がちがうんだそうです。値段もお手頃、24時間買うことができるなんて、ありがたいですよね。

投稿時間:11:00 | カテゴリ:ディレクターおすすめスポット | 固定リンク

横須賀カレイドスコープ続き・・・

「横須賀」の回を担当した横浜放送局の私市です。先週に引き続き、「150年の歴史に触れるツアー」の見どころをお伝えします。

150年の歴史に触れるツアー

【歴史ツアーの見どころ その2】

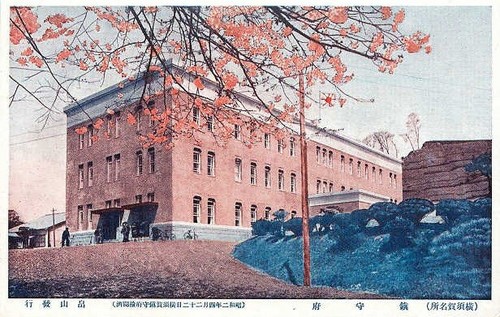

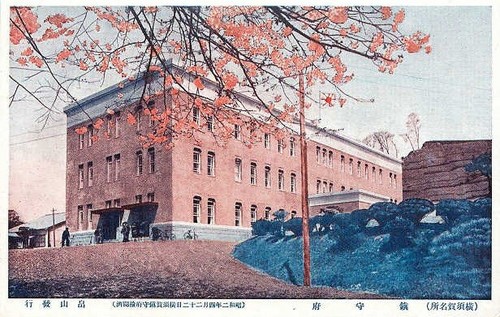

歴史ツアーのもうひとつの目玉は、アメリカらしい街並みの中に、海軍時代からの歴史が感じられる場所があります。 アメリカ海軍横須賀基地(正式名は横須賀海軍施設)の司令部の建物です。

○荒木さんのお話から○

「今は米軍の横須賀基地司令部となっている、旧横須賀海軍の鎮守府の建物でございます。建てられたのは大正15年。東大を出た若い将校さんが設計し、地元の建設会社が素晴らしい技術を持ちましてね、8か月でこの建物を建てたわけです。このような大正の建物を代表する建築、大正の時代の素晴らしい建物、こんなきれいな建物が、実は海軍の中でも出来たんですね」

西洋風の建物なので、戦後になって建てられたアメリカ海軍の建物かと思いきや、大正ロマン漂う、建築物が、時を超えて今も現役で活躍しているんですね。もともと、横須賀の旧海軍を司っていた横須賀鎮守府という重要機関の庁舎なのだそうです(鎮守府は全国の軍港4か所に置かれた)。昭和2年にこの建物を撮影した絵葉書を見ると、外壁の色を塗りなおしたことが分かります。

こうした横須賀軍港の歴史に触れられるツアーの正式名称は、「日米親善ベース歴史ツアー」。ベースとは、基地のこと。ツアーのもう一つのお楽しみは、基地の中のレストラン(フードコート)で、本場のハンバーガーやピザを味わえること。それから、ツアーに同行するアメリカ海軍の軍人さんたちとのコミュニケーションタイムも設けられています。艦船の乗組員の船の上の生活や、好きな日本食は、など、参加者の様々な質問にも、気さくに答えてくれます。

ツアー開催は年に数回。開催時期が近付くと、横須賀市の広報誌や、インターネットの観光情報などで、市の内外からの参加者を募集します。

軍港の歴史を体感できるスポット

横須賀はかつて海軍の軍港として指定された全国4の軍港都市のひとつでした(横須賀・舞鶴・呉・佐世保)。現在は、横須賀中心部の沿岸に、アメリカ海軍第7艦隊(本港)と海上自衛隊司令部など(長浦港)が置かれています。

ドックがある米軍基地を含め、横須賀の港を一望できる、スポットが、本港に面したヴェルニー公園。初代所長を務めたフランス人技師ヴェルニーにちなんだフランス庭園、港のロマンと、目の前の軍艦、横須賀でしか味わえない光景が広がっていますので、ぜひ足を運んでみてください。

※ヴェルニー公園は、横須賀市汐入町1-1、 JR横須賀駅から徒歩1分、京浜急行汐入駅からは徒歩5分です。

どぶ板通り

横須賀市本町にあるどぶ板通り商店街は、日本とアメリカの雰囲気が融合し、バラエティ豊富な業種が軒を連ねる特色ある商店街で、150軒ほどの商店・飲食店があり、そしてスカジャンの発祥地!

戦前には大日本帝国海軍横須賀鎮守府の門前町として栄えました。かつて通りの中央にどぶ川が流れていて、通行の邪魔になるため厚い鉄板で、どぶ川に蓋をしたことから「どぶ板通り」と呼ばれるようになったと言われます。第二次世界大戦後は進駐軍やアメリカ海軍横須賀基地のアメリカ兵向けに土産物店や肖像画店、バーや飲食店、テーラーショップなどが立ち並びました。

1980年代以降は、日本人若者向けのアパレルショップ・美容院・アクセサリショップなどが増えたそうです。

ヨコスカネイビーバーガーやよこすか海軍カレーなど、ご当地グルメを味わえる店が、ずらりと並んでいますよ。

どぶ板通りは、横須賀市本町1丁目・2丁目・3丁目付近。アクセスは、京浜急行汐入駅から下車徒歩2分。京浜急行横須賀中央駅とJR横須賀駅からは徒歩10分ほどです。

投稿時間:11:00 | カテゴリ:ディレクターおすすめスポット | 固定リンク

横須賀カレイドスコープ

取材でお世話になった皆様、放送をご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。「横須賀」の回を担当した横浜放送局の私市です。

横須賀は、番組の中でも地元の方がおっしゃっていたように、「海があり、山があり、船があり、アメリカがあり、いろいろなものがある街」。万華鏡のように様々な表情がきらめき、訪れる方それぞれが、それぞれの横須賀を発見されると思います。番組では、その魅力の一端をお伝えいたしましたが、機会があれば、実際に横須賀を訪れてみてください。

その時にはぜひ、ディープな横須賀の歴史に触れていただきたいと思います!

150年の歴史に触れるツアー

幕末の慶応元年(1865年)に、造船施設の建設が始められ、同時に街の発展が始まってから、150年が経ちました。当初は「横須賀製鉄所」と名付けられ、のちの横須賀軍港の基盤となります。日本人が初めて目にする最先端の機械が設置され、初めてメートル法の使用が導入されるなど、日本の近代化をけん引していきました。

そのシンボルともいえるのが、今も現存する造船施設のドライドック(船渠)。

横須賀軍港には、明治4年に完成した1号から、昭和15年に完成した6号ドックまで、6つのドックがあり、そのすべてが現存しています。造船は行われていませんが、使われています。

現在はアメリカ海軍の基地の中にあり、アメリカ海軍や、海上自衛隊の艦船を修理するのに実際に使われています。現役で稼働中なので、普段見ることはできませんが、年に数回、見学ツアーが、行われています。

私たちは、去年10月のツアーに参加してきました。

参加したのは、よこすかシティガイドの荒木益男さんがガイドを務めるツアー。荒木さんは、横須賀生まれの横須賀育ち、地元の魅力を伝えるボランティアガイド歴は15年以上のベテラン。86歳というご年齢にも関わらず、ピンと伸びた背筋と長い脚で、広大な基地の中を、6キロくらい歩いて回るウォーキングツアーの先頭を率いていきます。

【歴史ツアーの見どころ その1】

1号ドック―慶応3年(1867年)着工、明治4年(1871年)完成。

○荒木さんのお話から○

○荒木さんのお話から○

「皆さんに見て頂いているのが、日本で一番古いドックでございます。誰が設計したの?というお話がよく出ます。これはフランス人の技師、横須賀製鉄所初代所長のフランソワ・レオンス・ヴェルニー。2万2500個の石材が使われているそうです」

ドライドック建設で、フランス人技師ヴェルニーが特に気を使ったのが、石の選定だったそうです。各地の石材産地をめぐり、石材探しに奔走。ドックや護岸の建設に、現在の神奈川県西部や静岡県の伊豆地方で産出した石材が使われたという記録があるそうです。神奈川県の西部と、東京湾に面した横須賀は、直線距離で60キロくらい離れています。大量の石材は船で運んだのでしょうか、このドックの建設がいかに大事業だったかが想像できます。ちなみに、フランソワ・レオンス・ヴェルニーは、10年近く横須賀を拠点に暮らし、日本初の西洋式灯台の観音埼灯台(完成明治2年・横須賀市)、野島埼灯台(千葉県南房総市)など、日本の海運の近代化にも大きく関わりました。

歴史ツアーの見どころは、他にもあります。ブログ、来週に続きます!

投稿時間:11:00 | カテゴリ:ディレクターおすすめスポット | 固定リンク

神様訪ねて高千穂へ

「高千穂」の回を担当した宮崎放送局ディレクターの北野です。

取材でお世話になった皆様、番組をご覧頂いた皆様、有り難うございました。

高千穂は神々の里というイメージが先行していて、僕自身、いろんな先輩や後輩が高千穂を舞台に作った番組を見てきましたが、その実態があまりつかめない不思議な場所でした。

そして今回、ディープな高千穂を、神様と地元の人々とのつながりを見つめようと取材を進めました。

どこまで伝えられたかはわかりませんが、高千穂の人にとって、神様は意識的にも、無意識的にも、生活に深く入り込んでいると実感しました。「目に見えないもの(神様)を大切に生きる」。上手く言葉にできないのですが、人間の根っ子にある大切なことをたくさん教えてもらった制作期間でした。

さて、私のおすすめですが、番組でもメインで紹介させて頂いた「浅ヶ部集落の夜神楽」です。

中でも、番組では紹介できなかった「獅子舞&宴会」です!

夜神楽の本来の姿は観光ではなく、村のお祭り。そのため、夜神楽を舞う場所(神楽宿)だけでなく、集落中のあちらこちらの家で宴会が行われます。この集落では、そこへ獅子舞が訪ねて回るのがしきたりになっています。獅子舞と遭遇した時に頭を噛んでもらうと、1年間を平穏無事に過ごせるということで、特にお子さんは頭がよくなるという言い伝えもあり、取材当日も、皆さん、獅子舞に頭を噛んでもらっていました。運が良ければ、獅子舞だけでなく、集落の宴会に訪れた人が参加できる事もあるとか。

夜神楽は舞いだけでなく、村全体が年に一度盛り上がるお祭りの日だと実感することができます。

「年に一度、家族、親戚、友人、外から訪れる人たちが家々に集い、酒を酌み交わすことによって、絆が生まれる。舞いだけが神楽ではない」と、集落の人たちがおっしゃっていたのが印象的でした。

高千穂という場所も、夜神楽も、知れば知るほど、奥が深いものだと感じました。

ぜひ一度、九州の山の中にある高千穂へ、神様を感じに足を運んでみてはいかがでしょうか。

投稿時間:11:00 | カテゴリ:ディレクターおすすめスポット | 固定リンク