時の川越え、どんぶらこ

「川越」を担当した原村政樹です。

今回は「江戸の香り漂う」がテーマです。私も川越に住んで37年になりますが、自分も知らなかった魅力を数多く発見しました。

川越と言えば蔵の街。そこで観光客が伺い知ることのできない、蔵での暮らしを紹介しました。蔵は財産を保管する場所、暗くて風通しの悪い場所と思われがちですが、「内部を明るく風通しを良くする工夫」が凝らされ、住民たちは築100年以上の蔵を大切に暮らしています。僅か30年で壊して建て替える戦後の住宅。高価な家を消耗品とする戦後の価値観に問い直しを迫られました。

菓子屋横丁。江戸末期に近郷の農家が飴作りをここで始めたことが始まりと言われています。今も手作りの飴にこだわる家族がいます。親子2世代が力を合わせての飴作り。見た目にも美しく、昔懐かしい味の飴を30種類近くも産み出す手職の技。小さな飴に想いを込める職人の姿に、仕事の原点を見ました。

川越の街を取り囲む農村。武蔵野と呼ばれる台地に江戸時代から続く伝統農業が営まれています。雑木林が生産する大量の落葉を堆肥にして畑に返す江戸の循環農業です。農業の基本は土作りだと手間暇をかけて野菜を育てる農家の営みに、経済効率の尺度では計れない、自然のリズムに寄り添った生き方の大切さが伝わってきました。

川越祭。華麗な山車を維持するのは町内会の人々。山車を司るのは鳶職。そして山車の舞台でお囃子を披露するのは農村部に暮らす人々。江戸時代から町と村が一体となって360年間受け継がれてきました。

地元の文化を大切に暮らす川越の人々の息づかいから、グローバル化で世界が均一化されつつある現代に、未来への大切なメッセージが込められていると感じました。私が暮らす川越に魅力溢れる人々が暮らしていることに新らためて驚き、益々、我が街が好きになりました。今後も川越の魅力を探し歩いていこう、そんな想いが募る番組制作でした。

投稿時間:11:15 | カテゴリ:ディレクターおすすめスポット | 固定リンク

柴犬の里「妻籠宿」

「にっぽんの犬」を担当した馬場です。

さて、ここでは取材で訪ねた旧中山道の宿場町、長野県木曽郡南木曽町(なぎそまち)「妻籠宿(つまごじゅく)」についてご紹介します。番組では、柴犬を使ってサルの食害から田畑を守る町として取り上げました。

“木曾路(きそじ)はすべて山の中である”

文豪、島崎藤村が「夜明け前」冒頭で綴った木曾路の風景の中に、「妻籠宿」はあります。

全長およそ500メートル。その両側に、江戸時代の旅籠を思わせる伝統的な家並みが連なります。見所の一つは建築です。特徴は二階が一階よりも一尺ほど突き出た出梁(だしばり)造り。二階の面積が広がり、より多くの客を泊まらせることができたそうです。また、庇の役目も担ったそうで、軒下に立つと、雨宿りする庶民の姿が目に浮かびます。

取材班もそんな「妻籠宿」に宿を取り、撮影の拠点にしました。

宿のご主人は猟師さん。害獣駆除として自ら捕えたイノシシが、そのまま夕餉に並びます。新鮮なシシ肉の嫌味のない味わいは絶品でした。夕食後は囲炉裏を囲んで語らいの時間・・。ご主人が、クマと遭遇したときの武勇伝など、自然とともに生きることの厳しさや楽しさを、教えていただきました。

皆様も、是非、「妻後宿」で、山の暮らしの豊かさを味わってみてください。

おいしい料理とかわいい柴犬が、旅の疲れを癒してくれますよ。

投稿時間:12:27 | カテゴリ:ディレクターおすすめスポット | 固定リンク

霧島の"真剣"神楽

「霧島連山」の制作に携わりました鶴川百合奈です。

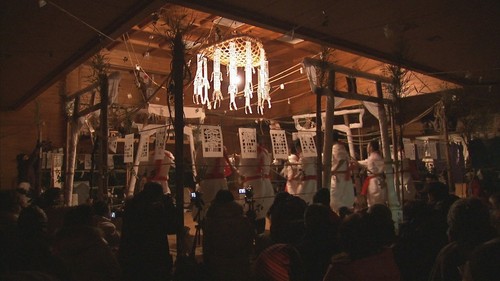

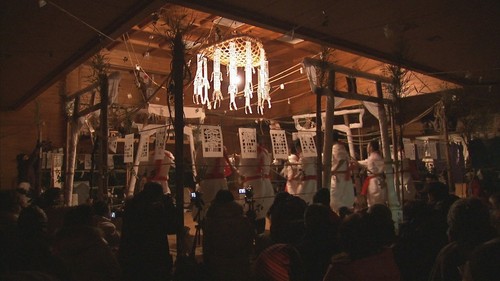

今回は、番組でもご紹介いたしました、祓川神楽に関してご紹介いたします。宮崎県では、県内各地で夜を徹して舞う夜神楽が今でも行われています。その一つ、祓川神楽は、ちょっと変わった特徴を持っています。

それは、本物の刀を使うこと。

このように、舞手は刀の先を握り舞います。刃は少しつぶしてあります。

汗で手が滑ってしまうと、手が切れてしまうため、滑らないようにギュッと強く握って舞うそうです。

刀を使った神楽は、霧島連山の麓、高原町に二つ残っています。その昔、霧島山の修験僧たちが、修行のために刀を使っていたことが、この地域の神楽に反映されているようです。今では、銃刀法に基づき文化財保護のため警察から使用許可を得て、神楽で刀を使用しています。

こちらは、剱の舞。3人の息がぴったり合わなければ、怪我をしてしまうかもしれません。

神々に納める独特の神楽。祓川神楽は毎年、12月第二土曜日の夜から行われます。

霧島連山で培われた独特の文化を一度ご覧になってはいかがでしょうか?

*明朝8時から再放送されます。どうぞ、ご覧下さい。

投稿時間:16:54 | カテゴリ:ディレクターおすすめスポット | 固定リンク

不思議の神様大集合

「山あり谷あり神様あり」を担当した小日向です。

日本各地の信仰を調べてみて、改めて神様との関わり方は実に様々だと再認識。驚きの連続でした。

さて、普段何気なく足を運ぶ銀座ですが、稲荷神社を意識して歩いてみると、全く違う風景に出会います。通常は足を運ぶことのない路地や百貨店の屋上などなど。今回、時間の関係で紹介することはできませんでしたが、どんなに小さくても、各稲荷神社では例祭が毎年行われています。地域の人々が集まり、神職と一緒に守り神に感謝。買い物や食事をするだけでは決して知ることのない都会の側面でした。

今回は10ほどの項目で全国の祈りの形をお伝えしましたが、ここで番組では紹介できなかったものをいくつか。

この写真は、鹿児島県の悪石島に伝わる「ボゼ」。お盆の終わりに、海の彼方からやってくる神様です。こうした来訪神は、日本の島に色々な形で伝わっているようです。

個人的にとっても好きな神社、宮崎県の鵜戸神宮。崖の洞窟の中に社が作られ、神秘的な雰囲気が漂います。神話の舞台でもあり、色々な伝説が残された神社です。

そして、非常に興味深いのが長野県の諏訪大社。お正月、冬眠中の蛙を狩猟の神に捧げるという珍しい神事が執り行われます。この他にも諏訪には、鹿を神に捧げる御頭祭、神様の足跡とされる御神渡りなど、不思議な話が盛りだくさん。

神様の痕跡を探す旅なんていうのも、魅力的かもしれません。

追記

番組では東京国立博物館で開催されている大神社展から、いくつかの国宝を紹介しました。自分も会場に足を運びましたが、古代の奉納品や豪華な神宝の数々に圧倒されました。鞆淵の神輿の存在感、清盛直筆の平家納経願文、沖ノ島の織機の精密さ。時間があれば、是非直接ご覧になってみてはいかがでしょうか。

投稿時間:11:11 | カテゴリ:ディレクターおすすめスポット | 固定リンク