“それでも輪島で過ごしたい” 輪島高校の生徒たちの4か月

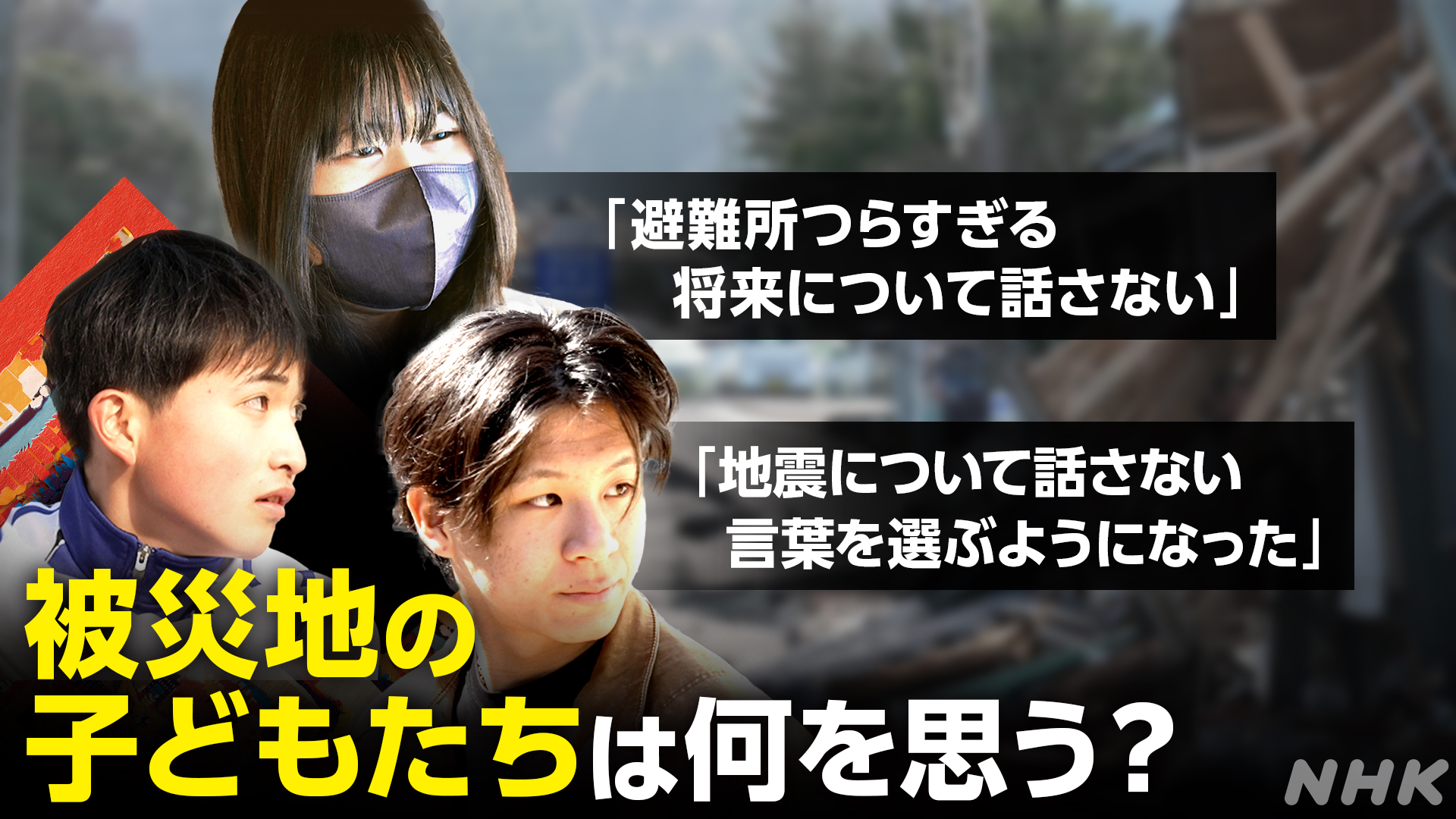

能登半島地震の被害が大きかった6市町には、児童や生徒1万人が暮らしていました。子どもたちは、今もそれぞれの“非日常”を生き続けています。「避難所がつらすぎる。将来について話せない」「自分の被害と他の人の被害を比べてしまう」。葛藤を抱え、迷いながら日々に向き合う子どもたち。石川県立輪島高校に通う生徒たちの言葉に耳を傾け、困難な時を生き抜く力を、俳優の富田望生さんと見つめ ...

能登半島地震の被害が大きかった6市町には、児童や生徒1万人が暮らしていました。子どもたちは、今もそれぞれの“非日常”を生き続けています。「避難所がつらすぎる。将来について話せない」「自分の被害と他の人の被害を比べてしまう」。葛藤を抱え、迷いながら日々に向き合う子どもたち。石川県立輪島高校に通う生徒たちの言葉に耳を傾け、困難な時を生き抜く力を、俳優の富田望生さんと見つめ ...

今、学校の食事が揺れています。1食250円ほどで提供されてきた小学校の給食は、物価高の影響で鶏むね肉やもやしなどの安価な食材を多用。広島では調理を担っていた民間事業者が破綻し、高校の食堂や寮で食事がストップする事態に。そうした中、給食の費用をユニークな予算で補助し、学校給食を支えると同時に地域づくりに活用する自治体も現れました。給食費無償化の動きも広がる中、子どもの“ ...

いま世界で、学級会や日直など日本式教育「特別活動(TOKKATSU)」に熱い視線が注がれています。「アラブの春」以降、混乱が続くエジプトでは大統領肝いりの政策として全国で導入され、子どもたちに革命的な変化が起きたと評されています。その効果とは?一方の日本ではいま特別活動が曲がり角を迎えています。働き方改革などから活動が削減されているのです。世界を股に掛けた取材から子ど ...

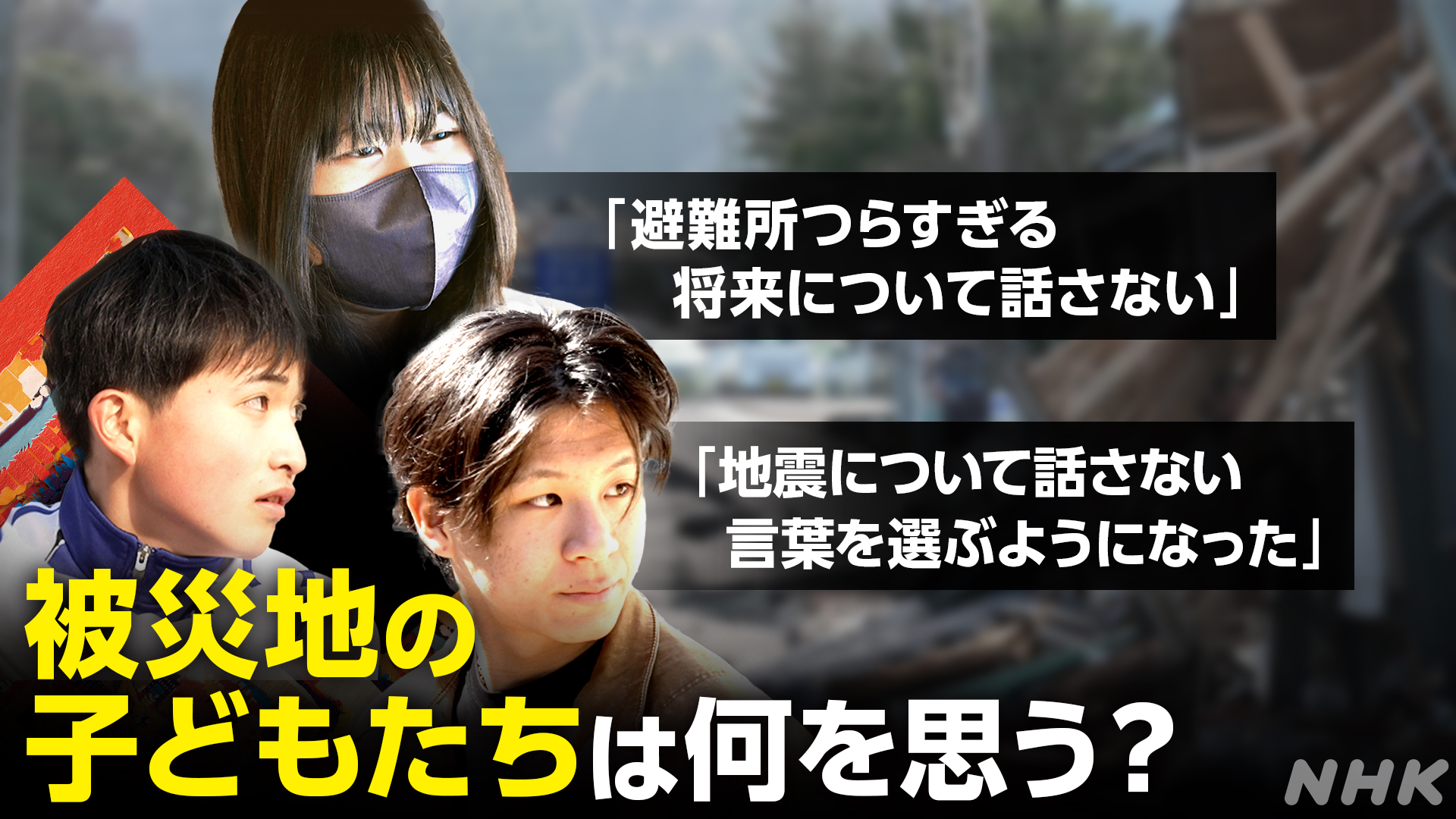

滋賀県大津市の男子中学生がいじめを苦に自殺したことをきっかけにできた「いじめ防止対策推進法」が9月28日に施行から10年の節目を迎えました。子どもの命と尊厳を守ることを掲げ、さまざまな対策が打ち出されてきたにもかかわらず今も悲劇が後を絶たないのは一体なぜか。独自取材から見えてきたのは、法律が定める“いじめの定義”すら揺らぐ実態と学校現場の疲弊。子どもたちを守るために何 ...

コロナ禍3年目、家庭や学校現場から子どもたちの異変について心配する声が相次いでいます。「自傷する子や『死にたい』と訴える子など学校だけで抱えきれない例が増えている」と訴える教育関係者も。しかし子どもの心を診る児童精神科は全国的に不足しており、初診は数か月待ちのケースも少なくありません。児童精神科病棟のルポ、学校現場や医療現場の新しい取り組みなどから、子どもにとって必要 ...

学生・生徒数9万人以上を誇る国内最大規模の学校法人・日本大学。元理事らが多額の資金を流出させたとして逮捕・起訴される異例の事態となっている。なぜ事件は起き、そして見過ごされてきたのか。番組では大学関係者を徹底取材。元理事が絶大な影響力を持つ理事長を後ろ盾に大学を私物化していた実態や、内部告発があっても改善に活かせない組織の課題が浮かび上がってきた。知られざる事件の内幕 ...

ことし3月、北海道旭川市の公園で女子中学生の凍死体が見つかった。遺族によると、自慰行為の強要やわいせつ画像の拡散などのいじめを受けていた。彼女のSNSには、いじめの告白や、自殺をほのめかすメッセージも残されていた。生徒の生前、映像の存在を知った母親はいじめとしての対応を学校側に繰り返し求めていたが、動きは鈍く、加害者側をかばうような発言さえ聞かされたという。いじめの認 ...

8月、全国の教育委員会で初めてとなる道徳教科書の採択が一斉に行われた。神奈川県内のある自治体では120名を超える傍聴人が殺到。一方、沖縄県内では、採択結果に納得できない市民や教員たちが反発。混乱が続いている。問われているのは、採択の「公平性」。これまで教科書の採択にあたっては、不正が相次いだり、イデオロギー論争に巻き込まれたりしてきた。一方、学校現場でも混乱が起きてい ...

今年度から小学校5・6年生の授業で外国語活動が必修化(年35コマ)された。これまで、全国の自治体の3割以上が、外国語指導助手の調達を斡旋会社への業務委託でまかなっていたが、去年、千葉と愛知などでその業務委託が“偽装請負”だと労働局から指摘された。法律上、「業務委託」では、教室で担任が外国語指導助手に対して指導したり打ち合わせたりできない事になっている。その制約が守られ ...

公立小中学校の学力を向上させ、活性化しようと始まった学校選択制度。東京都内では19区7市、全国でも200を超える地区で導入が進んでいる。特色ある学校づくりが進む一方で、今様々な問題も表面化している。人気校と不人気校の選別が進み、不人気校では生徒数が大幅に減少。小規模化した結果、統廃合を余儀なくされる学校も出てきており、地域社会の中で、学校が失われることで、治安の悪化や ...

3月末、中央教育審議会外国語部会は「小学5年生から英語を必修化すべき」との中間報告をまとめ、早ければ平成20年度から実施される見通しになった。「小学校のうちは英語より国語」などの反対論も高まる中で、報告を機に、全国の自治体では必修化を睨んだ導入推進の動きが広がっている。小学校からの英語教育はどうあるべきか。2年前から全小学校で英語を進めている金沢市、子供の意欲を高める ...

1日、ロシア南部の北オセチア共和国で起きた、武装勢力による学校襲撃事件。 3日、ロシアの特殊部隊が突入、制圧したが多数の犠牲者がでた。チェチェンに駐留するロシア軍の撤退を求めていた武装グループ。ロシア当局は、旅客機同時爆破事件やモスクワ地下鉄爆弾テロ事件などとの関連の疑いを強めている。 さらに激化するチェチェンとロシアの根深い対立。モスクワと現地ベスランを中継をで ...

「生きる力」をキーワードとした戦後最大の教育改革が進行する一方で、「学力低下」への不安が高まっている。 そんな中、東京品川区では、公立小学校の学力向上に狙いを絞った新たな改革を打ち出した。学力テストの結果を公表し、これまでの指導のありかたについてその「結果責任」を問うものである。その内容は、まず中学に入学したばかりの新1年生を対象に、小学校での学習の定着度を計るテス ...

血液検査や気管内挿管が出来ずに患者が死亡するなど研修医による医療ミスがあとを絶たない。こうした中で厚生労働省は来年4月から臨床研修制度の義務化に踏み切る。 これまでは、内科や外科などの大学病院の医局に所属し、基本的な技術を十分に身につけないまま専門医の道に進む研修医が少なくなかった。一方で研修医は労働者と認められず、報酬も不十分なためアルバイト診療が日常化していた。 ...

4月から始まった完全学校週5日制。ゆとりを確保することで、子ども達の自ら学ぶ力を育むことを目指している。 しかし、新たに休みとなる土曜日に、各地の教育委員会や学校が補習授業を行う動きが加速している。授業時間が減る5日制では、学力低下を招きかねないという不安が広がっているからだ。 学校の「塾」化に戸惑いながらも準備に追われる教師や、補習に行かせるべきか、塾に通わせる ...

今、学校で人づき合いが苦手な子どもが増えている。懸念が広がる中、人との接し方を授業で教える取り組みが始まっている。この新しい教育法はスキル教育とよばれアメリカで始まった。イジメや学級崩壊の対策としても大きな効果を上げている。スキル教育とはどんな内容なのか。今夜は、新しい教育法の可能性を探る。

タイムを計り、1秒でも早く計算する練習。ある公立小学校で毎日行われている授業だ。読み書き計算を徹底的に繰り返す取り組みを、10年間続けてきた。年号の暗記、暗唱などの反復練習で基礎学力を伸ばそうとしている。ゆとりや個性が重視される中で、あえて読み書き計算の反復練習にこだわる、ある公立小学校の試みを紹介する。

東京・品川区が、これまでの公立小学校入学の常識を破り、保護者が好きな学校を自由に選べるという制度を導入した。突然選ばれることになった小学校では、新一年生を集めるためにさまざまなPR活動が展開された。戦後教育最大の制度改革といわれる小学校自由選択制を、学校や保護者、地域がどう受け止めどう動いたのかその波紋を追う。

大学の授業がわからない、授業についていけない大学生が増えている日本の教育現場を揺るがす大きな変化を見つめる。

アメリカ・コロラド州の高校で起こった銃乱射事件は、全米に大きな衝撃と戸惑いをもたらした。あれから3週間、アメリカの教育現場で続いている試行錯誤の実態をリポートする。

横浜市に、学級も学級担任の先生もいない小学校が初めて生まれた。神奈川県横浜市の本町小学校では、全国で初めて学級をなくした。学級の先生が1つのクラスを受け持つのではなく、複数の先生が一学年を担当するという試みを始めた。1人では抱えきれない子どもたちの問題行動や学力格差に、この学校では先生たちがチームで解決しようとしている。

今、小学校でまさかという信じがたい事態が起きている。小学校での学級崩壊の実体に迫る。

大勢の患者を出した学校給食。2学期を迎えて、不安を抱えたまま再開する学校がある一方で、施設の改善を迫られて再開を延期した学校もある。給食の安全は確保できるのだろうか。Oー157対策で揺れる学校給食の実情をリポートする。

運動会のシーズンに入ったが最近の運動会は時期ばかりでなく内容がすっかり変わって、徒競走や棒倒しがなくなり、勝負や順位をつけないゲームが増えている。教育現場の変化ととまどいをリポートする。

これまで中学校から始めていた英語の授業を小学校から始めることで英会話の能力を高めることが出来るのか。文部省は公立小学校で英語を教える研究を始めた。聞き取れない話せないととかく評判の悪い日本の英語教育を改革する切り札にななるのかを探る。

クラスをなくし、時間割りを生徒自身が決めるという新しいシステムを導入して、いじめの処方箋としている学校が静岡にある。ここでは、学校に行けなかった生徒たちがふたたび学校生活を取り戻している。 なぜ、いじめはなくなるのか、クラスをなくしたこの学校をリポートする。