いつもの荷物が届かない? 物流“2024年問題”を追う

4月からトラックドライバーに働き方改革が適用、時間外労働の規制が強化される「物流の2024年問題」。これまで通り荷物を運べない事態が懸念される中、特に影響の大きな生鮮食品を運ぶ長距離トラックの現場に密着。上昇する運賃を価格に転嫁せざるを得ない状況や、ドライバー不足の加速、さらに生産者の経営圧迫につながるケースも…。私たちの暮らしへの影響は?そして日本の物流は今後どうあ ...

4月からトラックドライバーに働き方改革が適用、時間外労働の規制が強化される「物流の2024年問題」。これまで通り荷物を運べない事態が懸念される中、特に影響の大きな生鮮食品を運ぶ長距離トラックの現場に密着。上昇する運賃を価格に転嫁せざるを得ない状況や、ドライバー不足の加速、さらに生産者の経営圧迫につながるケースも…。私たちの暮らしへの影響は?そして日本の物流は今後どうあ ...

「荷物の仕分け作業で手首に激痛」「深夜の工場内で倒れて救急搬送」労働災害の中で60歳以上が占める割合は年々増え続け、3割近くに上ります。さらに、統計には表れない“埋もれる労災”の実態が見えてきました。解雇を恐れて労災申請を断念する従業員や、事故発生後、すぐに企業に認めてもらえないという訴えが相次ぎます。老後の生活不安を抱え、厳しい労働環境でも働かざるを得ない高齢者たち ...

今、人間が演じることなく生成AIで作られた映画や動画、音声コンテンツがあふれ、企業のCMにはAIタレントが出演するなど、世界を席巻しています。しかし、一方でトラブルも。SNSにはAIに好きな声優の声を学習させ、勝手に歌わせる動画が氾濫。声は法的に保護されにくく、声優たちは対応に苦慮しています。AIの急速な発展に社会の仕組みが追いつかない中、私たちはどう付き合っていくべ ...

今、全国で一部の医療サービスが縮小しています。原因の1つが、2024年4月から始まる「医師の働き方改革」です。従来、医師の労働時間は、実質“青天井”とされてきました。しかし、今回、年間の時間外労働が原則960時間に制限されます。全国の勤務医の約2割がこの基準を超えているとされ、喫緊の課題となっています。既に一部の医療機関では、救急搬送の受け入れ制限や診療時間の短縮を始 ...

過労死防止法の成立からまもなく10年。長時間労働の抑制が進む一方、いま精神障害による労災が増えています。労働時間は削減されたが業務量は変わらず、働く人が疲弊する、働き方改革の“歪み”とも言える実態が浮き彫りに。NHKでも10年前に女性記者が亡くなり、翌年、過労死と認定。その後、改革が進められてきたが、別の職員の過労死が認定されています。働き方改革の課題を解消する道につ ...

働きながら家族の介護を担うビジネスケアラー。国は、2030年に318万人に上り、労働生産性の低下や離職による経済損失は9兆円を上回るという推計を発表しました。今後、介護の主な担い手となるのは働き盛りの40代・50代。仕事と介護を両立しようとしたとき、どんな課題に直面するのか。当事者の取材で見えた「制度の限界」とは。企業で始まった新たな対策も交え、ビジネスケアラーを支え ...

効率性を追求するタイパが流行し、瞬時に答えがでるチャットGPTが登場した時代、真逆の概念が注目を集めています。「ネガティブケイパビリティ」=すぐ解決できない事態に結論を急がず、答えのない状況に耐え迷う、「モヤモヤする力」ともいわれています。新たなアイデアを生み出す創造性にもつながると指摘され、ビジネスや教育、医療などで幅広く活用が進んでいます。「モヤモヤする力」に秘め ...

栗山英樹さん生出演!WBC優勝の背景にあった“幸福”とは?▼職場の幸福度アップで生産性や売り上げが向上したり、離職率が減ったケースが!?▼コミュニケーションが活発になる“幸せの三角形理論”▼「“部下の幸せ”と“業績アップ”の両立は難しい」とお悩みの方は必見!新時代の理想の上司像を目指す大手IT企業の管理職に密着しました。

経済的に自立して働かずに生きる=FIREと呼ばれる新たなライフスタイルを目指す動きが若者を中心に広がっています。FIREを目指すセミナーは50人ほどの定員が毎回のように埋まり関連本の売り上げも好調。極限まで倹約して投資に回す人、仕事に希望を見いだせずにFIREを目指す人も少なくありません。一方でFIRE実現後に再び仕事に戻る動きも。私たちが働く意味とは何か?FIRE現 ...

3月15日は集中回答日でした。大手企業を中心に賃上げムードで、賃上げ率は3%台を超える勢いです。しかし、実質賃金はむしろ下がっており、働く人の7割を抱える中小企業ではベアを予定していないという企業も少なくありません。そうした中、非正規雇用の従業員たちも立ち上がり、“横でつながる非正規春闘”という新たな動きも出始めました。物価高が続く中で、私たちの賃金はどうなるのか。そ ...

今、世界的潮流として注目されるリスキリング。デジタル分野など成長が期待される仕事を担当させるために、企業や行政が働く人に新たなスキルを習得させる取り組みです。プログラマーやシステムエンジニアに転身し、収入がアップしたり、会社の業績が向上するケースも。国が5年で1兆円の支援策を打ち出す一方、中小企業ではさまざまな課題も。リスキリングに取り組む現場に密着してみると…。

安定した職をも捨てて、若者たちが続々と海外に出稼ぎに向かう!オーストラリアの農場で働く男性は1日6時間の作業で月収50万円。介護施設で働く女性はアルバイトを掛け持ちして9か月で270万円貯金、念願の大学院進学の準備が整いました。背景には経済成長と同時に賃金を上昇させる先進国のトレンドに日本だけが取り残される現実が。さらに外国人労働者から見た日本の魅力も低下。安いニッポ ...

脳・心臓疾患の労災は全業種の10倍、過労死も頻発▼謎!改善された労働基準が過労死ラインを超えている!?▼あるトラックドライバーの2日間に密着。高速代が出ず長時間下道を走ります。運転以外の“タダ働き"が横行?改ざんされる労働記録。▼現役ドライバーのホンネを緊急アンケート。「長時間労働が制限されたら困る!?」悲痛な叫びとは?▼“送料無料"が当たり前の意識。あなたは変えられ ...

世界有数の水産大国タイでは、ブローカーにだまされるなどして船に乗せられ、低賃金で過酷な労働を強いられる人たちが。“海の奴隷労働”とも指摘される問題。長い間、顕在化しにくいとされてきましたが、NGO団体の調査などをきっかけに発覚、世界に波紋が広がっています。去年、国際的な環境保護団体が、不当な労働によってとられた魚が、日本に流入している可能性があると指摘。ひと事では済ま ...

新興国での賃金高騰と急速な円安を受け、中国など外資系企業が日本に製造拠点を作る動きが出始めています。まじめで質の高い労働力が"割安"で雇用できることが魅力だと言います。一方、かつて安い労働力を求め生産拠点を海外に移し続けてきた日本メーカーも国内回帰の動きを加速させるなど戦略を大きく見直しています。この30年間賃金がほとんど上がらず、今や世界でも“格安”となった日本の労 ...

いま「フリーランス」に転身する人たちが急増しています。民間調査では2年前と比べて1.7倍の推計500万人。自由で柔軟な働き方として個人も企業も期待を寄せ、政府も成長戦略の一つに位置づけてきました。しかし取材を進めると、転身した人たちがさまざまな誤算に見舞われ、生活が立ちゆかなくなったり、働く人の尊厳を奪われたりする事態も見えてきました。“自由な働き方”の裏で何が起きて ...

取材班に中学生から苦悩の声が…「国語と美術の授業が数か月間、全て自習のように」。担当教師が休職、代わりの先生がこないのが理由ですが、生徒は「先生たちが多忙でかわいそう」と学校に掛け合うことはしませんでした。教師の過重労働。国は働き方改革を進めてきましたが、取材を進めると現場では勤務記録改ざんも。過重労働を背景に教員志望者は減少、教員不足が深刻化する負の連鎖も。学ぶ機会 ...

新卒で入社し定年まで勤め上げる日本型雇用が、新型コロナの影響などで大きく揺らぐ中、企業や働く人たちの間で新たな働き方が注目を集めている。ある広告代理店は、早期退職者に一定の仕事と報酬を10年間保証しながら起業などを後押しする新制度を今年スタート。すでに230人の退職者が制度の支援を受け、過疎地での農業や映像制作の仕事など、第2の人生への挑戦を始めている。また若者の間で ...

働くみんなでお金を出資して、事業を立ち上げ、みんなで経営方針を話し合っていく「協同労働」という働き方が注目されている。コロナ禍で職を失っていた若者は、協同労働で自分にあった職に出会い、労働意欲や将来への希望を手に入れた。世界では、タクシー運転手や、ホームクリーニング業の人々、フリー演奏家などさまざまな職種で協同労働を始める動きが起きている。「協同労働」は、コロナ禍で閉 ...

変異ウイルスが猛威を振い、緊迫する医療の現場。その過酷な現場に覚悟をもって飛び込んだ新人看護師たち。長引く新型コロナの影響で、昨年度、学校では実際の患者と接する実習をほとんど受けることができなかった。初めての採血、初めての患者との会話…。何から何まで初めてという不安。それでも患者に笑顔を向けようと奮闘を続けている。新人看護師たちを駆り立てているのは一体何か。この春、新 ...

コロナ禍で働き方は劇的に変化した。リモートワークが広がり、リアルでの出社は減少。新しい働き方に対応するため、今、オフィスの移転やリニューアルを進める会社が増え始めている。しかし、リモートワークでは新人育成が難しい、アイデアを生み出す雑談などのコミュニケーションがとりにくいといった課題も出てきている。今回、感染対策を行いつつも、職場に人が集められるようなオフィスづくりに ...

コロナ禍で迎える進学や就職の季節。住まいをどうするのか。多くの人が悩むなか、新しい選択肢として注目されるのが「多拠点生活」だ。感染リスクの高い都会を離れ、郊外の民家などを一時的な拠点とし、自由に学び、働き、そして暮らす。リモートワークが当たり前になった昨年頃から利用者が急増。半年で新規利用者数が5倍になった業者もある。コロナを機に「所有する」という考えを捨てたという若 ...

コロナ禍で失業者が増える中、再就職に向けて期待されるのが「職業訓練」。無料でキャリアアップにつながる職業スキルを習得できる制度である。意外と知られていなかったユニークな訓練や経済的なサポートなどメリットも紹介。一方で、訓練と企業ニーズとのミスマッチや非正規労働者の訓練中の生活サポートなどの課題も浮かび上がる。海外の事例などを通じ、コロナ後の社会を見すえた雇用の安定を実 ...

コロナ禍、日本独自の文化を築いてきた「居酒屋」が、厳しい状況に追い込まれている。従来のビジネスモデルでは立ち行かず、業態転換が求められているのだ。ある居酒屋チェーンは、都心の店舗を閉鎖し、郊外店を家族向け焼き肉店に転換。ロボットを導入しスタッフ削減するなどスリム化も狙う。別のチェーンは、本格料理を家庭に届けるデリバリー専門店に転換、巣ごもり需要に狙いを定めた。劇的な変 ...

「雇用の危機」が続く2021年、新たな雇用を生み出している現場がある。大阪市のお好み焼き専門店は「地方」進出で新たな客層をつかみ、社員5人だった福島県内のプラスチック部品メーカーは専門分野の異なる企業とM&Aをした結果、互いのノウハウを生かして新製品を生み出し、従業員数を6倍にまで増やしている。取材から見えてくるのは、社会の変化を的確に捉え、平時では思いつかなかった発 ...

企業が健康経営を進める上で、男性のメタボ対策や健診よりも「女性特有の健康問題対策」に関心が集まっている。これまで生理・妊活・更年期障害などはタブーとされ、働く女性(Female)の体の悩みは見過ごされてきた。それを技術(Technology)で改善するサービスや製品「フェムテック」によって解決する動きが急速に進み、半世紀以上続いた女性の体の“常識”を覆す新たな発見まで ...

「2020年までに指導的地位に占める女性の割合を30%に」という目標が掲げられてきた日本で、いま“女性活躍”が足踏み状態にある。どうすれば女性が能力を発揮できる職場を作れるのか?そのヒントを探る。いま関心を集めているのがこれまでの「思い込み」を打ち破る意識改革だ。ユニークな体験型研修を導入した企業や、「無意識のバイアス」を社員に気づかせるテストなど。模索を続ける企業の ...

「テレワークを始めてからウイルスメールが次々届く」、「会社のサーバーが凍結され身代金を要求された」。コロナ禍で企業、学校などで急速にリモート化が進む中、その隙を狙ったサイバー攻撃が猛威を振るっている。在宅勤務のため自宅に持ち帰ったパソコンがメールを介して知らぬ間に新型のウイルスに感染し、出社した後、一気に社内に広めてしまうケース。急ごしらえで整えたテレワーク環境にぜい ...

仕事がうまくできない。人間関係でつまずく。長年生きづらさを抱えてきたその理由は、「障害」にあった-。 コロナ禍で生活支援や就労支援の現場を訪れる中高年の人たちが、相談する中で初めて自分に知的障害や発達障害があることに気づくケースが相次いでいる。障害への意識や支援が広がるようになった今も、なぜ障害に気づかず、周りからも気づかれず、苦しみ続けているのか。当事者たちの実情 ...

急ピッチで進もうとする“脱ハンコ”。先月、国は婚姻届や確定申告などの行政手続きで押印を廃止する方針を発表。各地の自治体では無駄な手続きを見直し、電子化への動きが加速している。一方で、企業などでは“ハンコ文化”も根強く残る。契約書やりん議書に押印をすることで、取引先との信頼関係や社内のコミュニケーションを促す役割を担ってきた。脱ハンコはどこまで進むのか、社会はどう変わっ ...

いま、大規模集約型ではなく、家族規模で営む中小規模の“小さな農業”が注目されている。コロナ禍で食への関心が高まった消費者と、SNSやインターネットなどを介して双方向のつながりを築き、環境や健康への配慮から農薬や化学肥料を使わず育てた野菜を届けたり、野菜のおいしい食べ方など“農家の知恵”を教えたりして、利益を得る農家が支持されているのだ。こうした農家に共通するのは、必要 ...

コロナ禍で従来の社会の仕組みや自らの生き方の問い直しが迫られる中、「ライフスタイル」を変え社会を変革しようという新潮流が生まれている。キーワードは「持続可能性=サステナビリティ」だ。40代の女性が責任者となり「丸井グループ」が進めているのは、大量生産・大量消費と決別した店作り。また地方にはインバウンドに頼らず地産地消で経済を回そうと動く女性も。本当の豊かさとは何か、女 ...

全国に広がる新型コロナウイルス。政府や自治体が警戒を呼びかけたのが、いわゆる“夜の街”と呼ばれる歓楽街だ。新宿・歌舞伎町でも世間の風当たりが強まり、客足は激減。感染対策を徹底しながら営業を続けるホストクラブや飲食店でも、先の見えない苦境が続いている。一方、新宿区は街の存続をはかるため、経済と感染予防の両立を模索。街ぐるみでこの難局を乗り越えようとしている。番組では、5 ...

新型コロナウイルスの影響で、売り上げ大幅減というどん底にある飲食業。逆境を乗り越えるため、今まで成長を支えてきたトップダウンの経営から、社員一人一人を主人公にしようと大転換する会社がある。社長と社員が本音をぶつけ合い、改革案を探ろうというのだ。さらに、逆境こそ、人材が大きく育つチャンスと考え、あえて試練を与え、人づくりに取り組む会社もある。危機に打ち勝つ手がかりはどこ ...

新型コロナの影響が高齢者の働く現場を直撃している。雇い止めなどの窮状を訴える高齢者が相次いでいる一方、慢性的に人手不足の現場では、感染リスクの不安を抱えながらの仕事が続いている。いずれも背景には「年金だけでは暮らせない」という切実な訴えがある。 そうしたなか、仕事が原因でケガや病気になる「労災」は、高齢者層だけが高止まりを続けている。これまで比較的危険が少ないと考え ...

オフィスはいらない、テレワークが当たり前。そんな「新たな日常」の到来で、カイシャの様々な仕組みが根底から変わってきている。全社員が在宅勤務可能な仕組みを整えたある企業では、通勤などの無駄な時間が減った分、顧客と向き合う時間が増え、業績も上向いていると言う。一方、別の企業はテレワークの導入にあたって中間管理職を廃止。上下間の摩擦がない、フラットな「バーチャル・オフィス」 ...

学校や飲食店の再開など、社会経済活動の制限が緩和され、“新たな日常”が始まる中、働きたくても働けずに困窮する女性たちがいる。「雇い止めにあい、再就職先も見つからない。貯金を取り崩すしかない…」「子どもは分散登校、夫は在宅ワーク。家事と育児で負担増…」。新型コロナの影響が直撃するサービス業に従事する女性、無償のケア労働を押しつけられる女性が多い中、どんな支援が必要か考え ...

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、イベント中止や営業自粛が相次ぐ中、舞台の裏方、ジムのインストラクター、ツアーガイドなど、フリーランスとして働く人たちが追い詰められている。緊急事態宣言が出された後、事態はより深刻化。「唯一残っていた仕事もなくなった」「もう生活できない」という悲鳴があがっている。こうした中、少しでも収入を得たいと増えているのがインターネットで単発の ...

感染の拡大が続く新型コロナウイルス。2月24日、専門家会議は「この1~2週間が感染拡大のスピードを抑えられるかどうかの瀬戸際」とする見解を公表した。首都圏では、集団感染が起きたクルーズ船からの患者の治療のため、対応できる医療機関の病床の多くが利用されている状況にあり、今後、感染を心配した多くの人が殺到すると、医療体制が混乱するおそれがあるとしている。こうした中、政府は ...

団地で孤独死が起きていると聞くと、高齢者問題だと誰もが思うだろう。しかし今、団地で起きているのは、外国人労働者の孤独死だ。数年のデカセギのつもりで来日した人たちが日本での暮らしが長くなり、母国とのつながりをなくしてしまう実態が明らかになってきた。30年前、一番早く来日したブラジル人の労働者たちが相次いで孤独死した団地でその人たちの人生をたどり、今、何が必要か考える。

10月に神戸市の小学校で発生した教師同士の“いじめ”。先輩教師が若手に激辛カレーを押し付ける動画が社会に衝撃を与えた。子供の見本となるべき教師が、なぜ“いじめ”に走ったのか? 取材してみると、教師間いじめは全国の学校で行われていることが明らかに。背景にあるのは、ブラック企業並みに多忙な教育現場の現状だ。子どもの学力向上に加え、思春期期の心のケアや保護者への対応に追われ ...

ことし日本列島をたびたび襲った台風。自治体の初期対応や現地調査の遅れが問題となった。さらに相次ぐ児童虐待事件では、児童相談所などの対応の問題も指摘される。実はこうした問題の裏には、自治体の人手不足や、いわゆる“非正規公務員”の増加があると言われている。税収が減り人件費削減が避けられない中、非正規は公務員の3分の1を占めるまでに。手取り16万で働く児相職員、学級担任を任 ...

今、AI(人工知能)を使って膨大な個人データを分析し、1人1人の能力などを点数化する動きが広がっている。あるITベンチャーは、ネット上の個人データをもとにエンジニアなどの能力をスコア化。転職人材を求める企業向けに有償で提供している。こうした流れに冷や水を浴びせたのが、就職情報サイト「リクナビ」をめぐる問題だ。番組では、最先端の現場を取材するとともに、専門家の協力を得て ...

外国人労働者が急増するなか、学校教育を受けられない子どもたちの問題が深刻化しています。彼らは日本の義務教育の対象ではないため、いじめや語学力不足、あるいは家庭の事情などでいったん学校に通えなくなると、制度からこぼれおちてしまい“放置された子ども”となってしまうのです。外国人生徒の比率が15%を超えたある中学校の生徒指導の現場をルポ。学校からドロップアウトしてしまった彼 ...

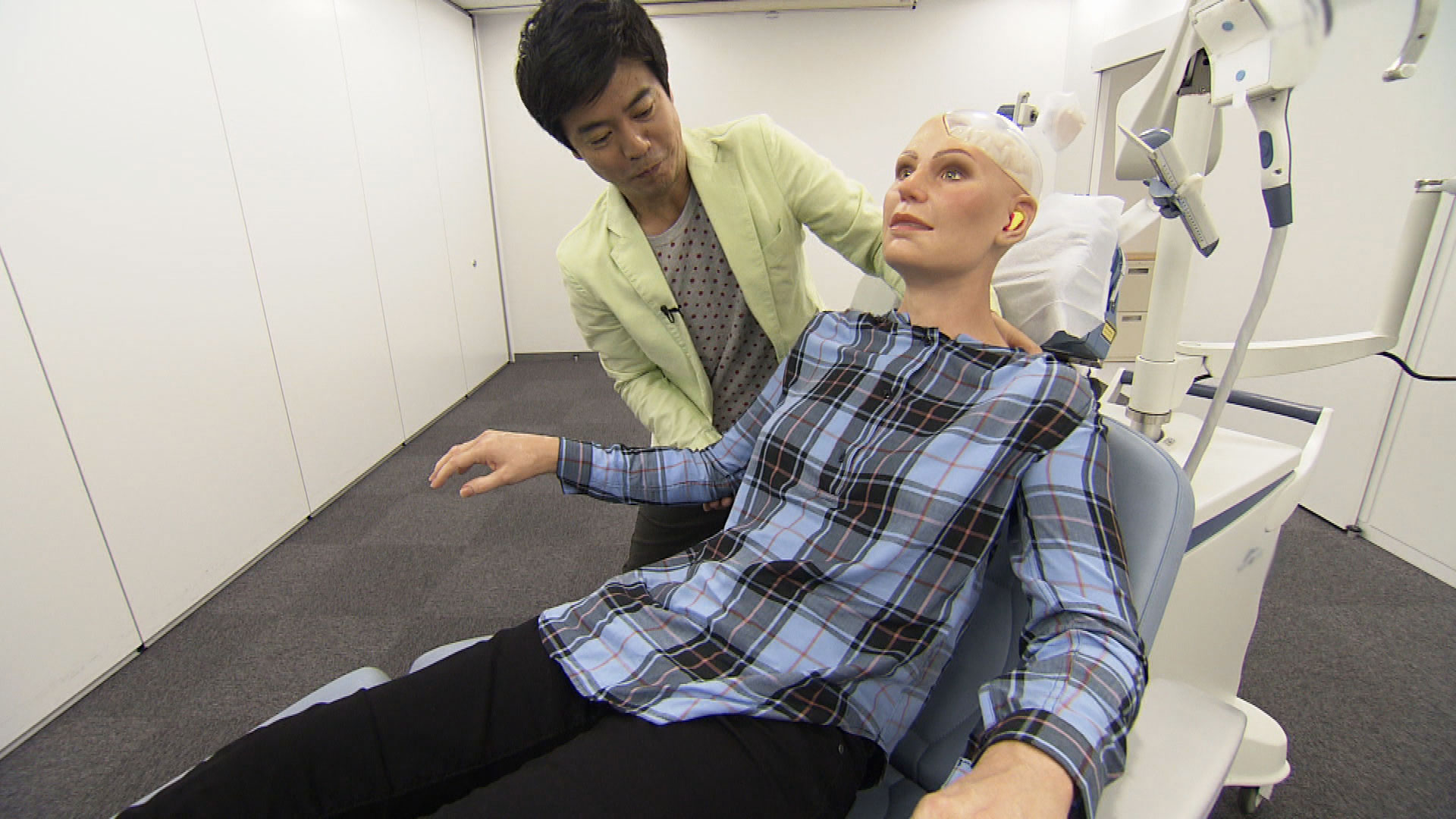

うつ病患者が100万人を超える日本。最大の課題は、抗うつ薬が効かず再発を繰り返す患者の急増だ。こうしたなか、ことし6月から再発を防ぐための新たな治療法が保険診療に加わった。うつ病で低下した脳の働きを改善する治療法「TMS:経頭蓋(けいとうがい)磁気刺激」だ。アメリカでは抗うつ薬が効かない患者の3割~4割に改善効果が認められ、日本でも社会復帰を後押しする治療法として注目 ...

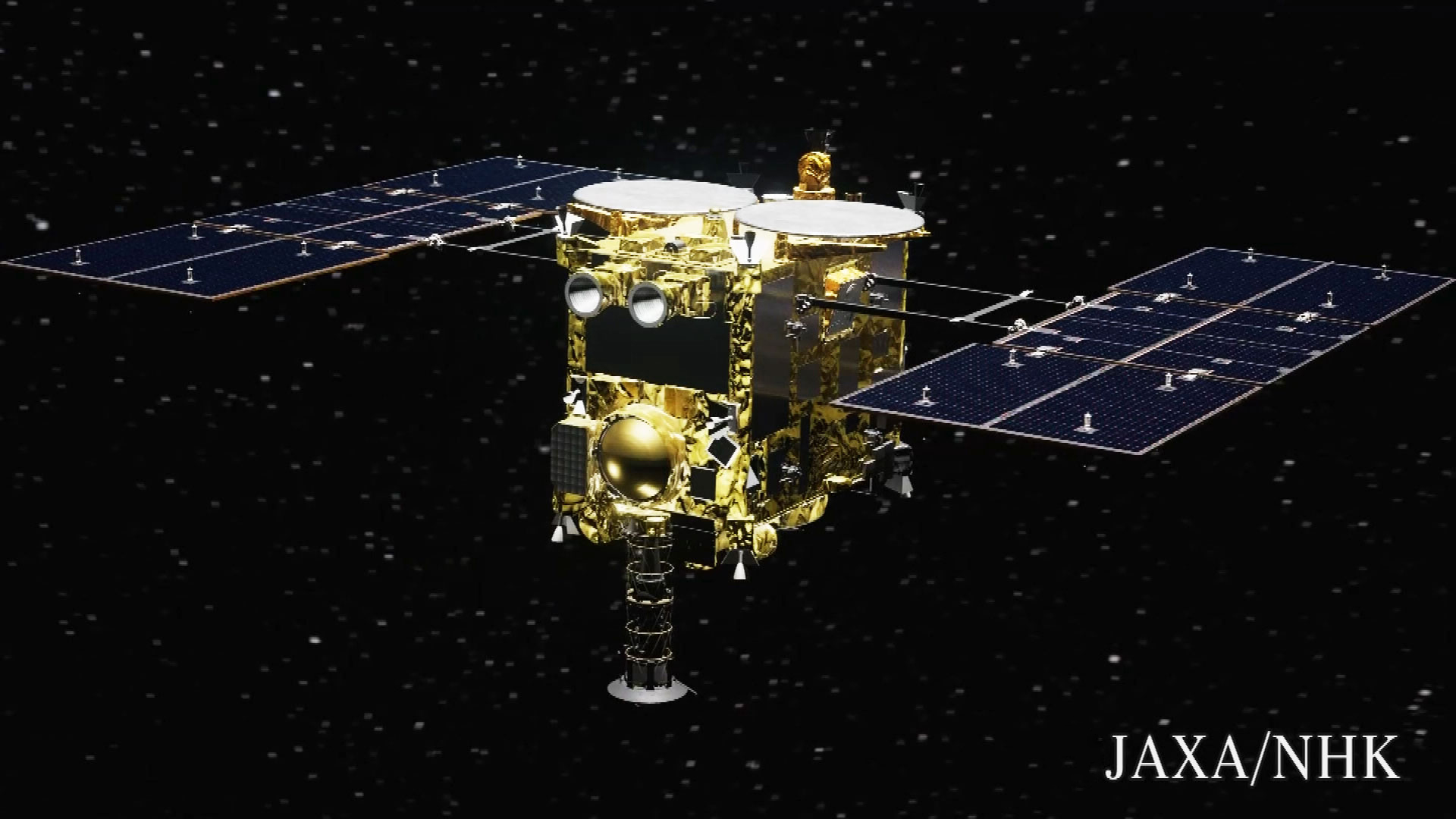

小惑星リュウグウの探査を行う「はやぶさ2」。世界初となる人工クレーターを形成するなど、生命の起源解明につながる可能性がある成果を次々とあげている。今回、その壮大な探査を紹介しながら、成功する組織の“秘密”に迫る。その1つが、600人を束ねるプロジェクトマネージャに4年前、当時30代の若手を抜擢したこと。他にも「批判勢力を取り込む」「周到な準備」「外部人材を登用」するな ...

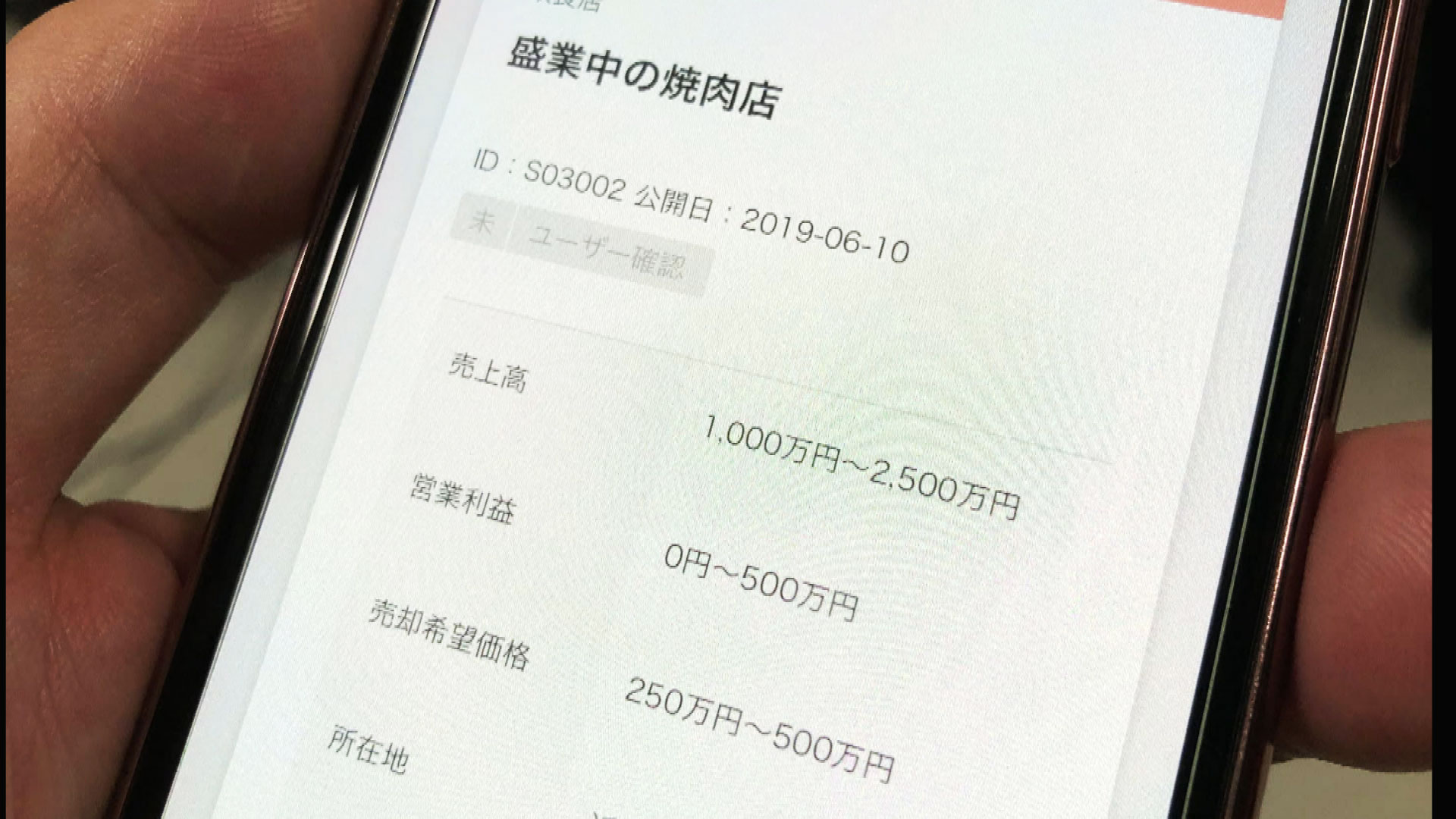

サラリーマンが中小企業を数百万円で買い、オーナー社長に転身する。そうした個人M&Aが注目を集めている。人生100年時代に老後不安を抱くサラリーマンたちが、M&A情報サイトで後継者難の中小企業を探し、買収に乗り出すのだ。こうしたブームに注目した地方都市の中には、個人M&Aを志す人々を集団で招き、地元企業の事業承継を丸ごと任せてしまおうという動きすら出てきている。いま、全 ...

人生100年時代、“おっさん”がもう一度“会社で輝こう”という動きが広がっている。これまでの「定年まで我慢」が通用しない時代になったというのだ。“脱おっさん”に必要な5つの力、そして、ちょっとしたことで変身できる秘策…。会社で輝き、プライベートも充実させる。人生100年時代、新たな生き残りの道を探る。

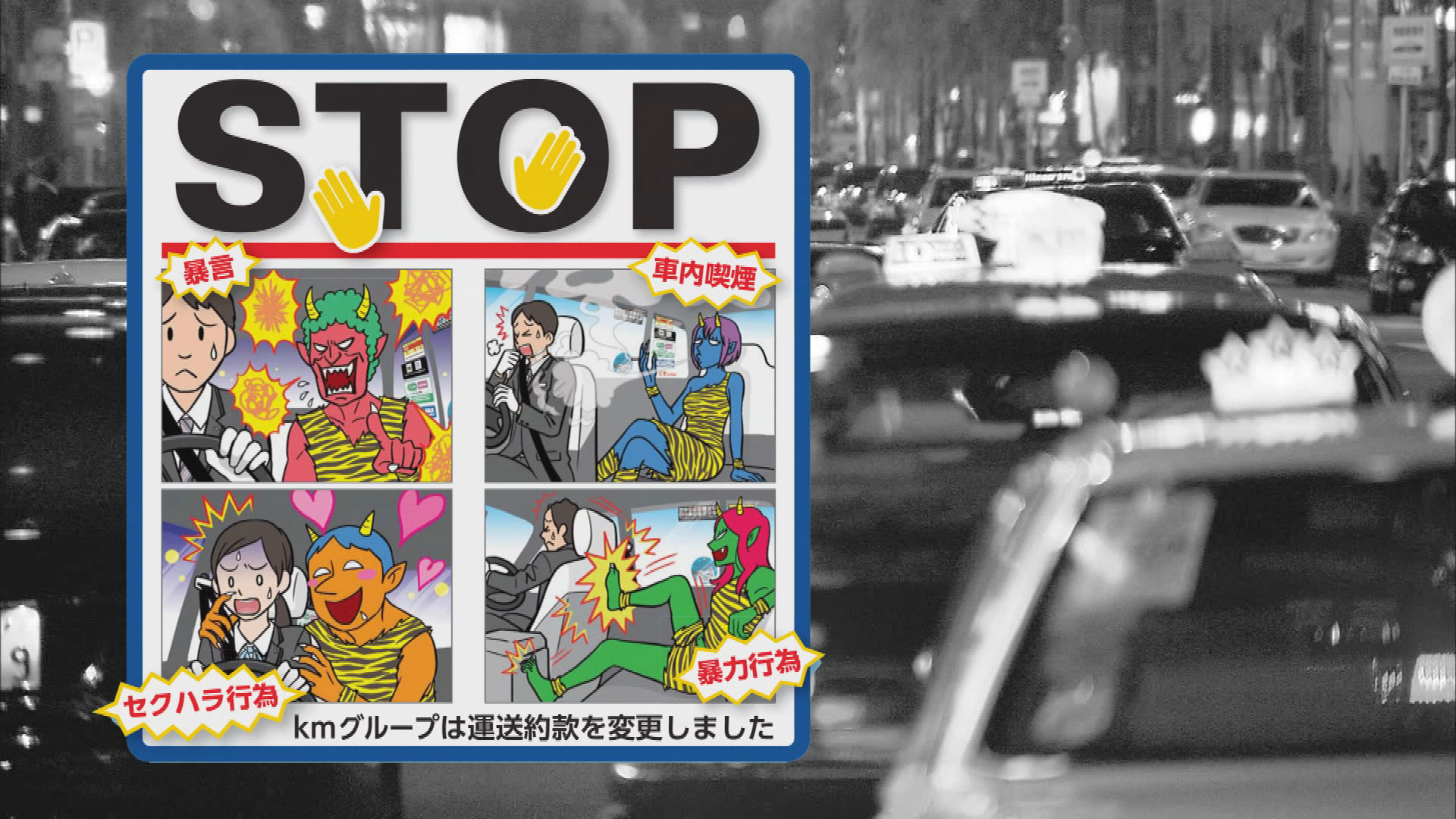

暴言や土下座の強要など、客からの悪質クレームや迷惑行為 “カスタマーハラスメント”を取り上げる第2弾。スーパーや飲食店などの事例を紹介したところ、交通機関、介護現場などからも、恒常的に被害に遭っているとの声が多数寄せられた。バスやタクシーの業界ではその密室性から暴言やセクハラを受けやすく、精神的に追い詰められ退職する運転手があとを絶たないという。介護現場では利用者に加 ...

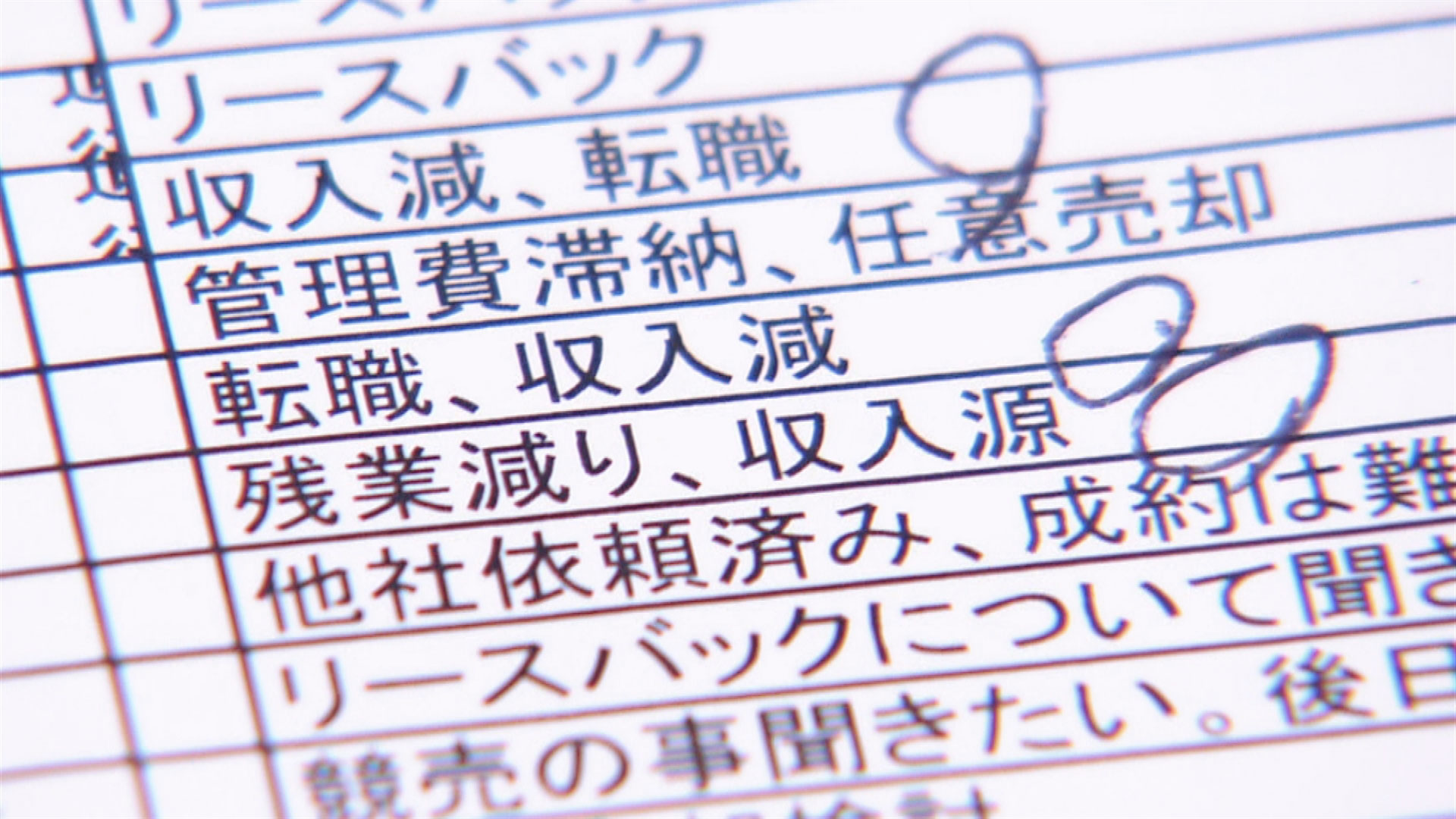

住宅ローンが払えなくなった人の“駆け込み寺”、任意売却の相談現場にカメラが密着する。見えてきたのは、収入が安定しているはずのサラリーマンに忍び寄る危機の実態だ。「働き方改革」で年収が100万円単位で減ったり、転職したものの収入が大幅に減ってしまったり、副業で始めた不動産投資で思うような収入が得られなかったり…。家計再生プロの処方箋も交えて、サラリーマンに忍び寄る危機の ...

24時間営業をめぐって揺れるコンビニ業界。ついに先週、国が大手コンビニ各社に経営の改善を要求。最大手のセブンイレブンでは社長が交代し対応に乗り出すことになった。現場では一体なにが起きているのか。これまで、店舗のオーナーたちは本部から契約違反とされるのをおそれ厳しい実情を語ってこなかった。それが今カメラの前で次々と声をあげ始めている。広がる深刻な人手不足と人件費増加。さ ...

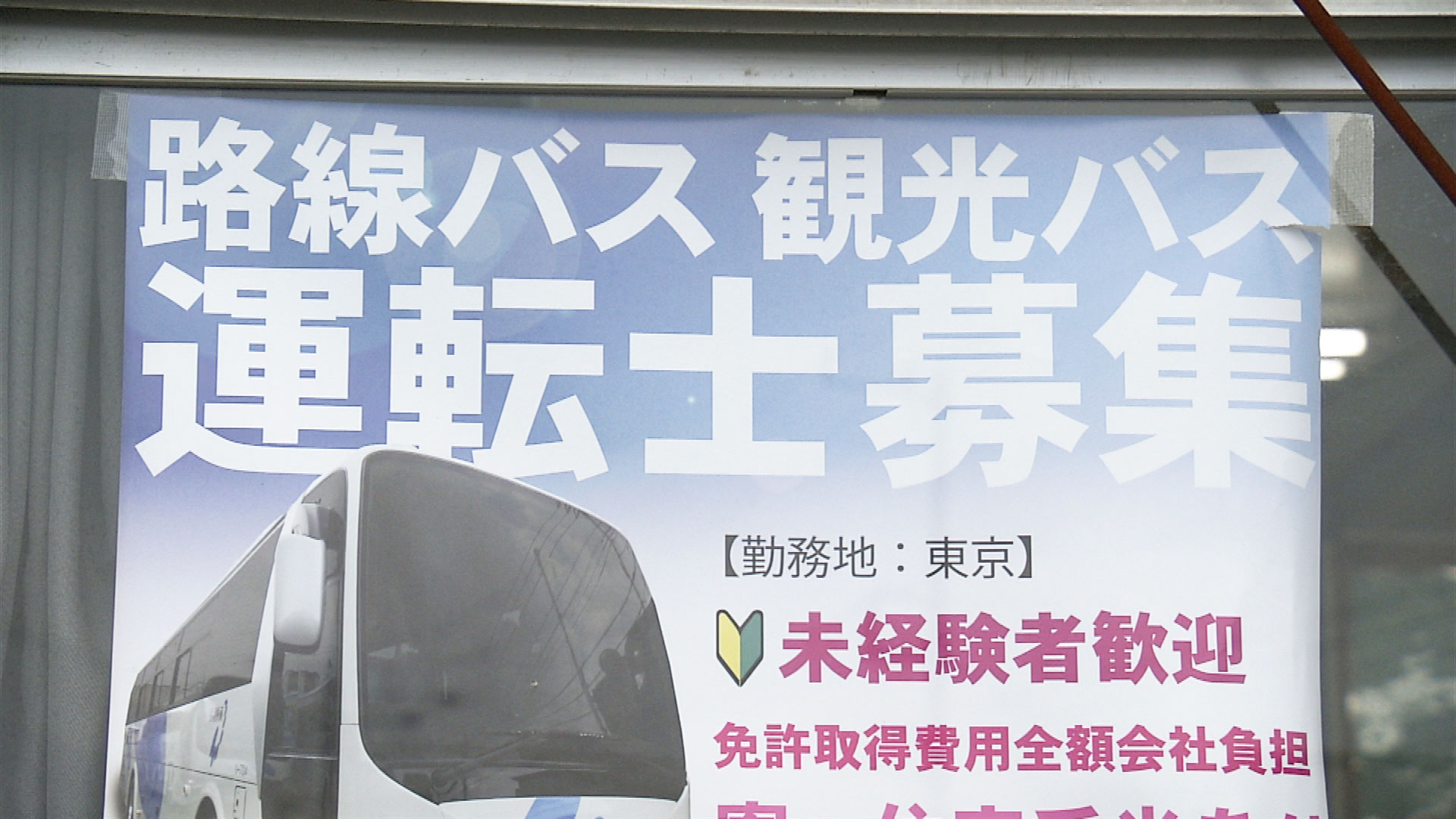

「あれ、バスが来ない!?」こうした声が今、全国主要都市のバス停で相次いでいる。NHKの取材でこの一年、東京、横浜、京都などで黒字路線、いわゆる“ドル箱”路線が減便していることが判明。地域の足をどう守るかは、地方でなく都会の問題になってきているのだ。背景にあるのが深刻な「運転手不足」。スタジオに減便を行ったバス会社の経営者を招き、本音を直撃。人手不足時代の交通インフラの ...

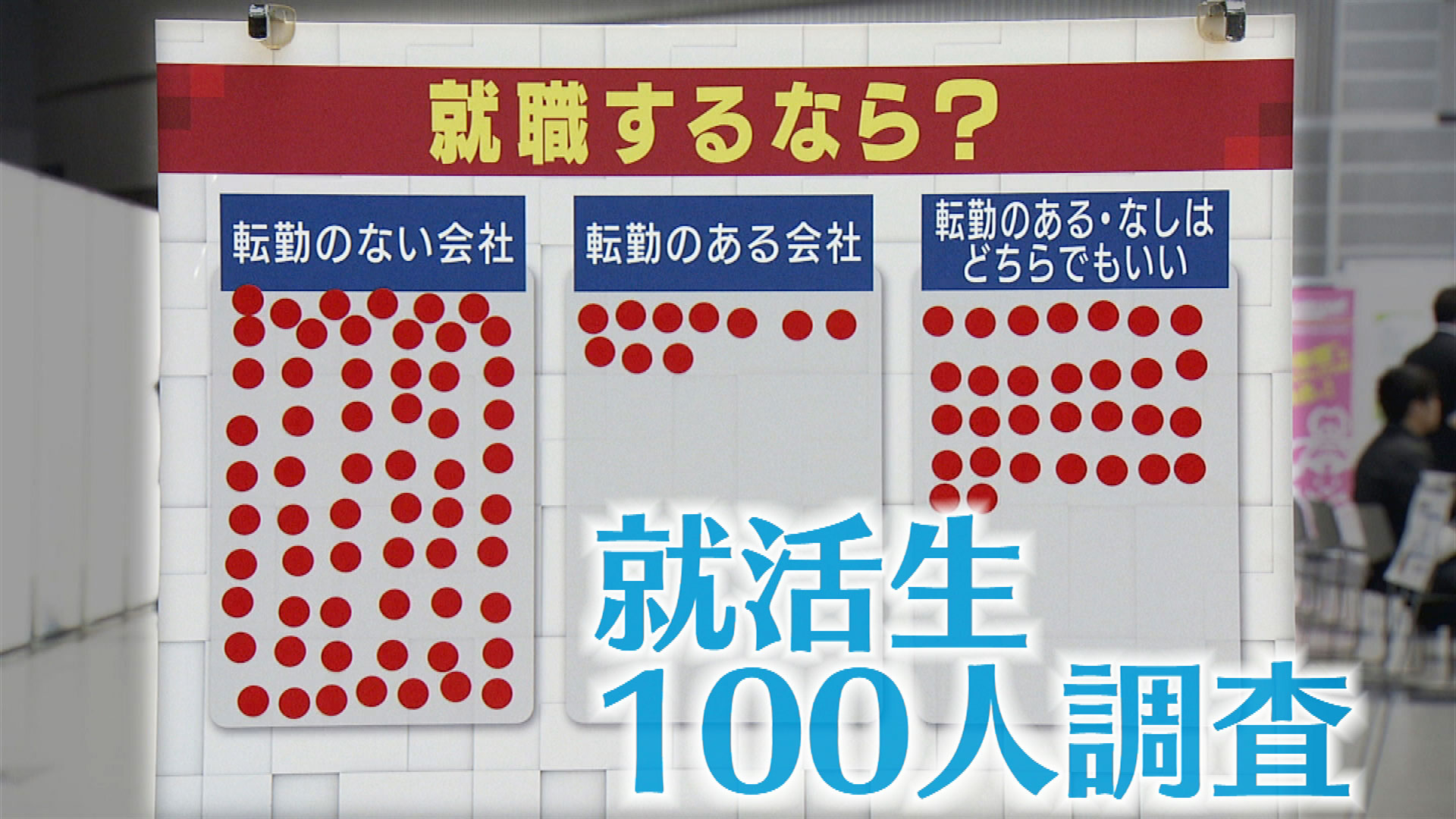

ある大手損保がこの春から、“転勤”を原則廃止する。今後2年半かけて、全社員が自分の働きたいエリアでずっと働き続けられるようにし、社員の望まない転勤を一切なくすという。不正防止や多店舗展開などのために金融業界は転勤が不可欠とされてきただけに、各界を驚かせている。背景にあるのは、転勤がある企業には学生が集まりにくく、社員の離職も進むという危機的状況。最新の調査では、育児や ...

深刻な人手不足に直面する日本で、急速に進む外国人労働者の受け入れ。今やその数は127万人(去年)を超え、10年で2.5倍以上になった。こうした中、共生をめざした様々な取り組みが始まっている。2人に1人が外国人という地域の団地では、住民自身が試行錯誤を繰り返し、近隣トラブルを減らしている。ある建設会社では、外国人労働者の要望に丁寧に応え、500万円を超える年俸を支払うと ...

「サラダ記念日」の大ブームから30年、平成の時代をうたった一冊の短歌集がいま大きな話題を集めている。作者は萩原慎一郎さん、去年32歳で自ら命を絶った。学生時代のいじめ、その後の精神的不調そして非正規として働いた人生・・・。過酷な日々とともに夢や恋も歌にした。発行部数は通常の歌集の200倍に達している。自らも感銘を受けたという又吉直樹さんとともに、萩原さんが残そうとした ...

国会で与野党による攻防が繰り広げられている「働き方改革関連法案」。労基法や労働契約法など8本の法案で構成され、時間外労働に対する罰則付きの上限規制や、同一労働同一賃金の実現にむけた施策などが盛り込まれている。その中で最大の焦点となっているのが、労働規制を緩和する新たな仕組み「高度プロフェッショナル制度」だ。高収入の一部専門職を対象に働いた時間では管理せず、導入されれば ...

「残業を控えろ」「有給の消化を」…多くの企業が“働き方改革”として労働時間短縮に懸命だ。しかし、仕事そのものを見直さなければ無理との声も上がる。どうすれば労働時間短縮と生産性向上が両立する、真の“働き方改革”になるのか、先行企業からヒントを探る。通信事業会社が業務スクラップのために編み出した手法は?業界の常識を覆した外食企業トップの決断は?働き方改革で、企業は、社員は ...

日本の社会全体で取り組みが加速する「働き方改革」。長時間労働を是正するためには何が必要かを「クロ現+」ではシリーズで考えていく。初回は、“過労死ライン”とされる時間外80時間超えが、相当数に上る「医療」や「教育」の現場に注目。「患者や子どもたちのために」と際限なく膨れ上がった仕事量、使命の達成と労働時間の縮減というジレンマのなか、持続可能な「働き方」は定着させられるの ...

パートや契約社員などを“正社員化”する動きが広がっている。育児や介護などの事情を抱える人のために、短時間勤務を導入したり、転勤なしという条件で採用を進めるなど、正社員のあり方も大きく変わりつつある。背景にあるのは、深刻な人手不足だ。今年6月、正社員の有効求人倍率は初めて1倍を突破。中小企業では業績が黒字でも破綻する「人手不足倒産」も相次いでいる。“正社員化”の流れで、 ...

今、カフェインの摂取が原因で救急搬送される若者が急増している。日本中毒学会の調べでは、5年間で101人が病院に運ばれ、うち3人が死亡していた。平均年齢は25歳で、95%がカフェイン入りの錠剤を大量に口にしたことだった。若者の間で何が起きているのか?中毒になった若者を取材すると、カフェインが安易に手に入る環境の中、その危険性を知らずに依存し、知らぬ間に中毒になっていく実 ...

過労が原因で若手社員が自殺したことを受けて、長時間労働が蔓延する働き方を強く批判された電通。事件を受けていま、働き方の見直しが始まっている。はたして電通は変われるのか?番組では電通の山本敏博社長に独占インタビューで問う。さらに、電通社内の働き方改革の現場に密着、「つかんだ案件を何がなんでも実行する」というこれまでの電通マインドに代わって「労働時間」や「効率化」などの意 ...

映画などの相次ぐヒットで活況を呈するアニメ業界。史上初めて2兆円市場に達したとみられている。しかし、「夢の仕事」だとして業界の成長を支えてきたアニメーターや、制作会社には、十分な対価は還元されず、低賃金や長時間労働が常態化。働き方改革が進む社会の中で、業界のリーダーたちからも「このままでは日本アニメの未来はない」という危惧の声が上がり始めている。岐路に立つ日本のアニメ ...

「社員は会社に骨を埋めて当然」というのはもう過去の話。会社があの手この手を尽くして“社員に辞めないでもらう”「リテンション」(保持)という取り組みが注目されている。入社3年以内の若者の離職率が業界によっては50%を越える今、企業が必死に社員を会社につなぎ止めようとしているのだ。人工知能を用いて離職予備軍を探し出すIT企業や、労働時間の短縮で離職防止に挑む大手企業などの ...

オリンピックが開催される2020年には400万人を上回る労働力が不足する日本。そうした中、新たに注目されているのが留学生として来日している外国人だ。大手コンビニでは、来日前の留学生に現地研修を行い、即戦力を育成するなど、外国人アルバイトの獲得に力を入れている。一方、建設や農業分野で受け入れられているのは「技能実習生」だ。しかし、実習生は過重労働や低賃金で脱走が後を絶た ...

「パートが正社員並の待遇に!?」 10月から、短時間で働くパートも、正社員並みに会社の厚生年金や健康保険に入れるようになった。狙いは、不安定な非正規社員の労働環境を改善し、女性に安心して働いてもらうことだ。一見、パートにとってありがたい制度に見えるが、当事者の間では、加入したい人と、加入したくない人に分かれている。一体現場で何が起きているのか?家計への影響は?パート ...

今、保育や介護、建設現場など、公共サービスや公共工事を担う現場で、低価格の受注競争に巻き込まれ、経済的に追い詰められる労働者が増えている。京都市内のある保育所では財政削減の一環での民間委託に伴い、契約保育士全員が職を失った。このままでは働く人が食べていけなくなり、保育の質や安全が低下するのではと保護者に不安が広がっている。背景にあるのは、自治体が推し進めるコスト削減。 ...

シリーズ「新たな隣人たち」第2回は、労働の側面から、外国人との共生に何が必要かを考える。国内の外国人労働者数は、過去最高の78万7千人。中でもサービス・介護の分野では、様々な模索が始まっている。横浜市の介護福祉事業者経営会では、外国人ヘルパーに、専門のコーディネーターが、働き場所を紹介したり、働き方をアドバイスしたりといった支援を行っている。外国人の意見を積極的に取り ...

労働者のうち非正規雇用の割合が初めて4割を超えた今、非正規労働者の働き方をどう安定させるのか、大きな課題となっている。そうした中、労働者派遣法が改正され、派遣会社は、労働者のキャリアアップが義務化されるなど、派遣社員の雇用を安定化させるために新たに義務を負うことが定められた。しかし、中小の派遣会社の中には「これを背負ったら会社の経営が成り立たない」と不安視する声も上が ...

人手不足が解消されない中、人材を有効活用するため、企業の現場では様々な取り組みが進んでいる。いったん定年を迎えた中高年や介護、育児を抱えた人など、潜在化している人材の力をいかに引き出すか。中でも注目されているのが障害者雇用をめぐる動きだ。今年4月からは雇用率を満たさないと納付金の支払い義務が生じる企業の範囲が拡大するなど、企業の障害者雇用をめぐるルールが変わった。実際 ...

「重労働で低賃金」と言われ、慢性的な人手不足が続く介護業界。人が足りずサービス休止や閉鎖に追い込まれる施設も出ている。介護報酬引き下げも始まり、いかに継続的に人材を確保するかは現場の死活問題となっている。こうした中、給与や昇進など処遇を改善させることで長年の課題を克服しようとする介護施設が次々と現れている。専門性を評価する6段階のキャリアパスシステムを導入、昇進次第で ...

いま、成長を続けるアジア各国で労働力不足が深刻化している。東京オリンピックの特需が見込まれる日本も例外ではない。建設業界などでは、ベトナムやミャンマーなどで人材確保に努めているが、韓国、台湾、シンガポールなど、アジア各国も外国人労働者獲得に力を入れており、苦戦を強いられている。日本以上に、外国人労働者を受け入れるための制度改革を徹底的に進め、魅力ある労働市場を作り出そ ...

6月下旬に閣議決定される国の成長戦略で、新しい労働時間制度が盛り込まれた。残業代や休日・深夜手当を無くし、給与を「労働時間」でなく「仕事の成果」で決めるという制度だ。経済界では、無駄な残業代の削減と生産性の向上につながるという期待が高まる一方、労働組合からは、今後適用の範囲や業種が広がると、低賃金・長時間労働につながりかねないと反発の声が挙がっている。残業が常態化し、 ...

人手不足が深刻化するいま、外国人労働者への依存が急速に強まっている。日本で働く外国人労働者は去年70万人を超え過去最多。飲食業や建設業など、外国人の労働力なくしてはもはや産業が成り立たないとも言える状況になっている。6月に改定される国の成長戦略でも外国人労働者を受け入れるための環境の整備が盛り込まれる見通しだ。番組では、外国人労働者に依存する様々な現場を克明にルポ。“ ...

企業の競争力向上や人材育成に欠かせないとされてきた“転勤”。しかし今、育児や介護などを理由に転勤できないとする、勤務に制約のある社員、いわゆる「制約社員」が男女を問わずに増加。対応を迫られる企業の現場では、転勤を一時見合わせたり、時期を自分で選択できる制度の導入など模索が加速化している。業種によっては、非正規の従業員を地域限定正社員に登用し、積極的に機会と責任を与える ...

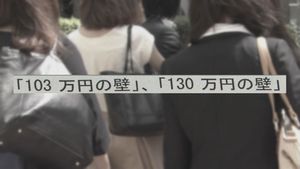

成長戦略の一つ、「女性の活躍推進」ため、税と社会保障制度の見直しが行われようとしている。所得税の「配偶者控除」や保険料を負担しなくても年金が受給できる「第3号被保険者制度」などだ。こうした制度は、妻の「内助の功」を評価するために設けられたとされる。しかし、共働き世帯が片働き世帯を上回る今、「103万円・130万円の壁」と呼ばれ、「女性の就労拡大を抑制する効果をもたらす ...

経済の好循環を生み出す鍵になるとされる賃金。今年の春闘は、景気が緩やかに回復するなかで、基本給を一律に引き上げるベースアップなど賃上げの動きがどこまで広がるかが焦点となっている。円安の追い風を受け、業績好調な富士重工業(スバル)は、2000円のベア実施を回答。しかし、その企業城下町、群馬県太田市では、多くの中小企業が先行きの不透明感などから賃金を据え置く方針だ。一方、 ...

“成熟産業から成長産業へ―失業なき労働移動を進める”。国が成長戦略の主要テーマとして掲げている政策である。すでに今、業績悪化などで人員削減を迫られる業種から、希望退職というかたちで移動を余儀なくされる正社員が増えている。こうした人達の多くがたどり着くのが、転職支援会社だ。国は来年度から、転職支援に重点を置き、転職支援会社を活用して社員の再就職を実現させた企業への資金投 ...

ほしい情報を表示してくれるメガネ型端末や通信機能が付いた腕時計。こうした身につけるタイプのコンピューター「ウェアラブル端末」が次々と発表され、3年後には1億台以上が普及すると予測されている。これらの機械は日常生活を便利にするだけではなく、私たちの働き方を根本から変えようとしている。今年、メガネ型端末を導入した病院では、ベテラン看護師にしかできなかった作業を派遣社員に任 ...

ブラック企業という言葉が広がるなか、長時間労働や残業代の未払いなど劣悪な労働環境のなかで追い詰められる社員が増えている。今年6月に公表された最新の労災認定でも、過労死や鬱などの精神障害の労災が過去最多を記録。その半数以上が20代から30代の若者だ。背景には、時間管理のしにくい外回りの営業や記者など特定の働き方に認められていた「みなし労働」の拡大解釈がある。このみなし労 ...

インターネットを通じて、国境を越え不特定多数の人々に仕事を発注する「クラウドソーシング」の利用が急増している。大手企業の新製品開発、NASAの宇宙開発プログラム、さらに米軍の新型軍用車の設計など、様々な分野で活用されている。理由は、企業や国の枠を超えて頭脳やアイデアを短時間で膨大に集めることができるからだ。またクラウドソーシングを使えば、世界中の優れた人材を「必要な時 ...

過労やストレス、少子化、孤独な子育て、そして経営の悪化…。今日本が直面する社会問題の根底にある大きな原因の一つが、サラリーマンの「長時間労働」だと言われる。今、多くの企業で、長時間労働を経営リスクととらえ、会社全体で働き方を変えようと取り組むところが増えている。生産性の高い、イノベーションが創出する風土にし、様々なリスクを回避したいというのが理由だ。しかし「わかっちゃ ...

「雇う」「雇われる」の関係ではなく、働くみんなが“経営者”として、全員が納得いくまで経営方針を話し合い、自分たちの給料も決める。こうした「協同労働」という働き方が注目されている。埼玉県深谷市では、主婦10人が「協同労働」で豆腐屋を設立。配食、介護など次々に事業を拡大し年商3億7千万円を達成、地域経済の大きな柱になっている。スペインでは、8万3000人を有する巨大な協同 ...

「高年齢者雇用安定法」が改正され、来春から企業は希望する社員全員を60歳定年後も65歳まで雇用することが義務づけられる。年金の支給開始年齢の引き上げでできる収入の空白期間を埋めようとする国の施策への対応を迫られる企業のなかには、コストアップにつながる、若年者の雇用に悪影響を与えると苦慮するところも多い。さらに難しい問題が職場の人間関係だ。定年で役職を離れたシニア社員と ...

東日本大震災は多くの人から職を奪った。従来から失業率の高止まりに悩んでいた日本は、かつてない危機に立っている。そこで今、長期的な雇用回復、復興への道の一つとして期待されているのが「職業訓練」だ。欧州では職業訓練に力を入れることで好調な経済を維持している国が少なくない。例えばデンマーク。国・企業・労組が一体となって失業者を訓練(education)し、環境分野などの成長 ...

がれきの撤去が進められ、町の機能が少しずつ回復し始めた岩手県釜石市では、今、「雇用」という深刻な問題が浮かび上がっている。かつての鉄の町・釜石は、新日鐵の規模縮小の危機を積極的な企業誘致で乗り切ってきた。しかしその誘致企業が軒並み津波に晒されおよそ4千人が職を失ったと見られている。市では、浸水地域以外に新たな工場用地を用意し、企業に残存を呼びかけているが苦戦が続いてい ...

いま、中国の日系メーカーの工場で、賃上げを求めるストライキが続発している。中心となるのは「新世代農民工」と呼ばれる20代の若者たち。低賃金で我慢強く働く、かつての「農民工」とは大きく変わっている。急速に広がる経済格差、単純労働で先の見えない不安に若い労働者は苛立っている。携帯メールで、賃上げ情報を教え合い、新たなストを誘発しているのだ。様変わりする労働者に、日本企業は ...

今、高校生たちが厳しい就職難に直面している。求人数が前の年のおよそ半分に激減し、内定率の下げ幅は過去最大を記録(昨年11月末現在)。生徒たちは「働きたくても働けない」状況に陥っている。求人の「質」も変化している。なかには定期昇給がないうえに、健康保険や失業保険にも加入できない「名ばかり正社員」とも言える求人まで現れている。内定を得られず、働くことの意欲を失ってしまう生 ...

不況が長引く中、新たなリストラの波が正社員を襲っている。会社で突然IDカードを取り上げられたり、長期間自宅待機を命じられるなど、一方的に職場から閉め出される「ロックアウト型」の解雇が増加。また、マニュアルをもとに組織的に多くの社員を退職に導く会社も現れている。しかし不当な整理解雇や退職強要が行われても、労働基準監督署には紛争解決の強制力がなく、裁判で勝訴しても、実際に ...

世界不況の影響で”売り手市場”が消えた就職戦線。去年より2割減の採用者数を前に、来春卒業予定の大学生たちが喘いでいる。派遣切りを目の当たりにした彼らが何より恐れているのは、非正規労働者になること。正社員の待遇を掴もうと、業界を問わず数十社の受験に奔走しているが、内定にはなかなか手が届かない。景気悪化に苦しむ企業の選考方法も厳しさを増す一方だ。求めるのは即戦力。優秀な社 ...

不況の中、非正規やパートなど立場の弱い女性労働者が次々と解雇され、共働きを前提とする中流家庭を危機に追い込んでいる。国内の女性労働者は現在、およそ2300万人。「共働き」の割合は、97年頃から「男性片働き」を逆転し、女性の収入が中流家庭を支える砦となってきただけに、影響は大きい。保育所不足も深刻だ。夫の収入減少を理由に求職する子育て女性が急増、待機児童が増えている。一 ...

世界的な景気悪化で大規模な「派遣切り」が相次ぐ中、派遣社員や契約社員など非正社員の間に「うつ」などの心の病が広がっている。「うつ」の治療には医師の診察に加えて、十分な休養が欠かせないが、非正社員の場合、解雇を恐れて休養を取れず、症状を悪化させるケースも多い。さらに仕事ができなくなった後のセーフティーネットも脆弱だ。正社員の多くは働けなくなっても「傷病手当金」を受け取る ...

いま全国の公教育の場で、教員が確保できずに授業に穴が空くという事態が相次いでいる。財政難に苦しむ多くの自治体では、ここ数年、教育予算を抑えるため、正規の教員数を削減し続けてきた。その一方、教育現場には、少人数学級など「きめ細かな教育」が求められている。そうした中、増えてきているのが、時間給の非常勤講師など、人件費が安い”非正規”教員。現在、その数は教師全体の少なくとも ...

非正規社員の活用で人件費を削減、業績回復を果たした企業が今、正社員への登用を始めている。山形県米沢にある電話機メーカーでは、派遣社員が次々と入れ替わることで、技術が継承されないという問題に直面、正社員への登用試験を始めた。低価格路線の見直しを迫られた大手衣料品チェーンでは、接客能力を高めるため、優秀な店員を正社員に昇格させ、活気ある職場を作ろうとしている。職場で失われ ...

これまで障害者の中でも最も就労の難しかった知的障害者の雇用が、今急速に伸びている。この動きに弾みをつけたのは、去年11月、静岡で開かれた障害者の技能オリンピック「国際アビリンピック」での日本の知的障害者の大活躍だった。パソコン入力の技能を競う「データベース作成」部門で、日本勢が金・銀・銅を独占、健常者にも勝る能力の高さを証明した。パソコン入力だけでなく、接客や老人介護 ...

旧東欧諸国などを取り込み、27カ国・5億人の巨大市場となったEU。その中で行われている”労働市場の自由化”がいま、東から西へのダイナミックな労働力の移動を生み出している。 EUへの加盟以来、100万人の労働者を域内に供給してきたポーランドでは、多額の出稼ぎマネーの環流で消費が拡大、景気を牽引している。一方、受け入れ国のイギリスでもポーランドからの労働者が人手不足を補い ...

大手企業の賃上げ交渉が、ほぼ終結した今年の春闘。戦後最長の景気回復が続く中、2年連続で賃上げが実現したが、あくまでこれは正社員の話。非正規雇用で働く人たちは依然、取り残されたままだ。今や全労働者のうち、3人に1人が非正規雇用と言われる。連合も、正社員と非正社員との「格差是正」に取り組むよう強く指示しているが、各組合では正社員の待遇改善で精一杯で、非正社員までは手が回ら ...

戦後最長なのに実感がわかない「いざなぎ超え景気」の実情を見る2回目は、「就職氷河期」と呼ばれる若者などの今を追う。卒業時就職先が見つからず、やむなく非正規雇用で働く若者たちは、景気がよくなってもその恩恵が回ってこない。正規雇用に変えてもらえる目途はなく、賃金も据え置き。年収300万円以下の生活を続けている。そんな待遇に耐えかね、街頭デモや労働争議を始める若者が増えてい ...

戦後最長なのに実感がわかない「いざなぎ超え景気」。雇用の現場を見ることでその実情に迫る2回シリーズ。1回目は、景気回復で始まった企業の新規採用ラッシュで広がる、大都市と地方の格差について。ことし東京・名古屋などでは早くも「採ろうにも人がいない」状況になっている。長い採用の手控えで必要な正社員も手薄という企業が一気に新卒者の採用に走っているからだ。欲しい人材を地方の大学 ...

日本企業の国際競争力を高めようと進んできた労働の規制緩和。その一つホワイトカラー・エグゼンプション(適用除外)の導入を巡って、大きな議論が起きている。エグゼンプションとは、一部の職種で労働時間規制を外し、働き方を全て自由裁量に任せること。実現すれば、8時間労働という概念自体が無くなり、残業代も消える。「効率的かつ多様な働き方に対応できる」と主張する推進側に対し、「長時 ...

シリーズ2回目は物価が低下する中、同様に下落した給料「賃金デフレ」を検証。デフレと言われた時代、年功序列から成果に連動する給与体系に転換する企業が相次ぎ、またパートや派遣など非正規雇用が増えた結果、賃金水準は下落した。しかし今、新卒採用はバブル並、非正規雇用の待遇改善や正社員への転換も目立つ。賃金デフレは止まったのか?実は、現在の正社員の採用増も、団塊世代の大量退職対 ...

シリーズの第3回は団塊世代の大量退職が企業に与える衝撃と対策に迫る。企業にとって最大の懸念は、熟練社員の退職によって技能やノウハウが失われるのではないかということ。ヤマハは楽器製造部門のおよそ半数が50代のため、材料の選別眼や音感などの技能がとぎれてしまうのではないかと危機感を募らせる。川崎重工では中高年に頼っている技能があと何年維持できるかを洗い出し、伝承の取り組み ...

今年3月、労働者派遣法が改正され、製造業への人材派遣が解禁された。パートを集めるより手間や費用がかからないと導入した住宅設備メーカー、配置換えや直接指示ができると請負会社から切り替えたプレス加工会社など。短い製品サイクルで低コスト生産を強いられる企業の間で、派遣を活用する動きが広がっている。 一方、派遣会社には、当面の職が確保できる上、正社員同様の仕事を任されるとし ...

今、企業の間で、社員1人ひとりの行動を厳しくチェックする動きが広がっている。背景にあるのは相次ぐ個人情報の流出事件。その多くは企業内部の関係者が関わっていたと見られているためだ。個人情報の流出は、企業の信用を失墜させ、また大きな経済的損失を招くため、その防止は、企業にとってまさに死活問題となっている。 さらにこうした動きを後押しするのが、情報流出防止ソフトの開発競争 ...

障害者の雇用が、今、大きく変わり始めている。 社員の多くが障害者という中電ウイング社(特例子会社)。他社とのデザインコンペに打ち勝って大量のポスター印刷を受注するなど、年に6億円の売り上げを上げる。障害者を特別扱いせず、能力の発揮や競争を求めることで、雇用を増やしつつ企業として成果を挙げるところが現れ始めたのだ。 障害者の雇用を広げるためには何が必要なのか。企業や ...

雇用の流動化が避けられない中、失業率をどうやって低くするかは、先進国共通の大きな課題。 フィンランドは、失業者に対してIT中心の徹底的な職業教育を行うことで失業率低下と経済成長を成し遂げた。授業料無料の職業教育、360種に及ぶ職業資格認定によって、能力をつけた労働者をすぐ雇用に結びつける画期的なシステムが功を奏した。 一方日本では、深刻な若年層のフリーター問題に対 ...

いまや労働者の3人にひとり、およそ4000万人が非正社員になっている「雇用流動化先進国」アメリカ。採用や査定など人事プロセス一切を派遣会社任せるメーカー、さらには人より高い業績を上げるエリート社員や、経営を直接左右する上級管理職まで派遣に頼る企業も増加している。 一方、ノースカロライナ州のIT企業は、進みすぎた流動化は、製造ラインでの不良品増加・顧客との関係悪化につ ...

終身雇用や年功序列賃金といった日本的な雇用システムが壊れる一方、新たに導入された成果主義の弊害も指摘される今、企業と労働者の関係はどうあるべきなのか?どうすれば意欲をもって働く事ができるのか?雇用をめぐる世界各国の最新の動きも取材しながら、私たちの「働き方」の未来を三夜連続で考えていくシリーズ。 一回目は、日本の企業で急速に進む「脱・正社員化」の動きを見ていく ...

社員を査定し、給料に差をつける成果主義を導入する動きが本格化している。 中部電力は、人件費の削減や、社員の働くモチベーションを高める効果を期待、今年全社員を対象に成果主義を導入した。シチズンは、新入社員採用に、1年ごとに契約を更改する年俸制を取り入れた。しかし、長年続いた年功序列制度から成果主義への急激な変化に、現場では戸惑いも広がっている。2年前にいち早く成果主義 ...

失業率が上昇する中で、「ワークシェアリング」が注目を集めている。 大手企業が相次いで、解雇者を減らす有効な策として導入を検討し始めた。 「ワークシェリング」の最先端をいく国として、日本の関係者の注目を集めている国がオランダである。オランダは、パートタイム制度の積極的な導入や、パートとフルタイム雇用の賃金の格差を無くすなどの諸施策の整備で「ワークシェアリング」を根付 ...

長引く景気の低迷で大規模なリストラ策を打ち出す企業が相次いでいる。一方で、何とか雇用を守ろうとする必死の模索が続いている。半導体メーカーは、業種の垣根を越えて自動車部品工場に社員を出向させ、雇用確保に動きだしている。10万人の社員を抱える東西のNTTは、大胆な組織改革に乗り出した。分社化し、賃金は最大30%カットする。仕事を分け合い雇用を守ることが出来るのか。難題に挑 ...

失業率5.4%。かつてない不況が製造業を直撃している。中小企業で働く人は、全体のおよそ70%に上る。大企業が生産拠点を賃金の安い海外に移すことで産業の空洞化が進み、中小企業の倒産やリストラが相次いでいる。NHKでは、製造業の中小企業にアンケートを行った。そこには空洞化の深刻な実態と、大企業に頼らない生き残りをかけた模索があった。雇用は守れるのか、今夜は空洞化にあえぐ日 ...

デフレでモノの値段が下がる中、どれだけ人を安く使うかが大きな課題となっている。安売り競争を勝ち抜くための切り札が、パートタイマーの活用だ。いま、働く現場で何が起きているのか、増え続けるパートタイマーの実態を報告する。

第2次大戦中のナチスによる強制労働の被害者百数十万人に対し、ドイツ政府と企業から補償金総額100億マルクが支払われることになり、先月末、ポーランドで劇的な式典が行われた。半世紀の間、被害者たちが待ち続けた強制労働への補償が実現した背景と残された課題に迫る。

ことし大手企業が、相次いで人員の削減策を発表した。赤字に転落したNECは、1万5千人、巨額の負債をかかえる日産自動車は5千人などいずれもかつてない人員削減策だ。千葉県の観光バス会社は、全社員を一旦退職させ大幅な賃金カットをした上で、再雇用するという手法をとった。従業員を守ることが会社の存在意義だとしてきた日本企業、その姿勢がなぜ今一変したのか、雇用のあり方を変革しよう ...

就職難といわれる今、苦労して入った会社をあっさりと辞めてしまう若者たち。大学、短大卒業者などで1年以内に退職する数は、凡そ10万人。危機感を持つ企業の中には、採用のあり方を見直す動きも出ている。つらい仕事をありのままに見せる会社。ユニークな面接で確実な人材だけを採用しようとする会社。企業を揺さぶる新入社員の退職者10万人の衝撃。急増する若年退職者の実態と、企業の対策を ...

派遣業務の自由化に伴い、人材派遣会社に登録して、派遣社員として企業で働く人たちが急増する見通しだ。人材派遣業拡大のカゲで起きているトラブルの実態と派遣ビジネスの行方に迫る。

会社の突然の倒産は、そこで働く人々にとって大変、ショックなことである。 今夜は、自分たちの手でなんとか事業を継続しようと奔走する社員たちの姿を伝える。

企業内部の不正を調べるコンサルタント会社が登場。国税局のOBが、脱税調査のノウハウをいかして社内を徹底的にチェックする。企業の不祥事や破たんが相次いだここ数年、調査の依頼が急増している。勤務態度や業績の良くない社員を調べて欲しいと、調査会社に依頼する企業もある。勤務中や退社後、休暇中の行動まで、社員を尾行して調べる。かつてない不況が続く中、生き残りをかける日本の企業。 ...

経験と知識を持つ中高年サラリーマンを、積極的に採用する会社が出てきた。 今夜は、再就職を果たした中高年サラリーマンの姿を伝える。

失業率が急速に上昇、公共職業安定所に職を求める人が詰めかけている。長引く不況で企業の倒産も急増、積極的なリストラで社員を減らす企業も増える中、求人は限られ、希望する仕事はなかなか見つけられない。戦後最悪を記録した失業率の背景を探る。

定年を65歳に延長し、高年齢の社員を活用しようとする企業が増えている。中高年をリストラする企業が多い中、あえて定年年齢を延ばす企業。一方で実力がある人だけが会社に残れたり、実力に応じた能力給の導入をすすめる企業も少なくない。定年延長に踏みきる企業の戦略は何か、大きく変化しつつある賃金や雇用のあり方で、サラリーマンの生き方はどう変わるのかを探る。

今、企業の間で退職金制度を見直す動きが急速に広まっている。住宅ローンの支払いや、定年後の生活設計にかかせない退職金。この退職金をなくして毎月の給料を増やすという会社や、業績に応じて退職金の額を査定する会社も出始めている。日本の終身雇用の象徴とも云われる退職金制度に、今なにが起きているのか探る。

仕事につこうとしない、或いは就職難の中折角入った企業を早々と辞めて行く若い人が増えている。このため社会が必要とする労働力の確保や育成ができるのか懸念する声もあがっている。若い人たちの労働意識は今どうなっているのか、大きく変わる若者の労働観に迫る。

中華航空機事故から3週間余りになるが、今夜はこの事故の重さをあらためて考える。今回の事故では、乗客乗員合わせて171人のうち164人が犠牲になった。この中に、社員の半分以上を一度に失った会社がある。今夜は、事故のあとのこの会社と遺族の姿を伝える。

統一前、東ドイツは、人手不足から、大量のベトナム人労働者を呼び寄せた。ところがドイツは、戦後最悪の不況の中で、ベトナム人労働者を本国へ強制送還しようとしている。時代の変化に翻ろうされるベトナム人の苦悩と外国人排斥に傾くドイツ社会の現状を伝える。

不況で中高年管理職が人員整理の対象にされている。各種統計がその顕著な増加を示す。しかも配置転換によって辞職を迫る形がとられがち。企業の一方的な論理を押しつけられても管理職は仕方がないのだろうか。実態をリポートしスタジオで記者がコメントする。