自民党総裁選「浮遊する党員票はどこへ」

自民党総裁選挙が混戦の様相を呈している。激しさを増す票の争奪戦。中でも、国民に近い目線で結果が現れる「党員票」は議員票と同数の382票。その行方に注目が集まっている。それは、ここ三重県でも変わらない。

三重県において、ここ数回の党員投票で最も多くの党員票を集めてきたのは石破元幹事長だ。しかし今回、石破氏が立候補しないことで、これらの票が「浮遊する」と言われている。1万3000人を数える県内の自民党員らは、いま何を考え投票先を決めるのか。NHK津放送局の若手記者が総力を挙げて取材した。

(NHK津放送局 総裁選取材班)

三重県は“石破県”!?

「三重県は“石破県”だからね」(自民党三重県連幹部)そう言われるほど、三重県では過去の自民党総裁選で石破元幹事長が多くの票を獲得してきた。予備選挙を含め石破氏が立候補した平成24年、平成30年、令和2年の総裁選の党員投票ではいずれも石破氏が最多の票を獲得。去年(令和2年)行われ「菅の圧勝」と言われた総裁選でも、三重県では石破氏がおよそ8500票のうち4200票あまり、50%近くの得票率でしのぎを削った菅氏と岸田氏を圧倒している。

「田村さんにお願いされたら…」

なぜ、石破氏はそれほど三重県で党員票を集めることができたのか。それは自民党の派閥「石破派」に所属する田村憲久厚生労働大臣の存在を抜きには語れない。松阪市などを地盤とし、平成8年、区割りが見直される前の三重4区で立候補して初当選を果たした。以来当選8回を重ねる、言わずと知れた重鎮だ。

「総裁選になると『思想は違うかもしれないが良かったら石破に入れてくれ』って田村さんから丁寧な電話がかかってくる。それで総裁選が終わって石破さんが負けてもまたお礼の電話がかかってくる。『私の力不足で・・・』と」とある県議が明かしてくれたエピソードからは、田村氏の気配りがかいま見える。その電話は県議にとどまらず市議や一般の党員にまでかかってくるという。

津市に住む林田さん(仮名)は、自民党員歴がおよそ60年になるベテラン党員だ。田村の伯父の田村元・元衆議院議長の頃から自民党を支持している生粋の「自民党ファン」だが過去の党員投票では政策を聞いて投票先を決めてきた。郵政民営化に期待をかけて小泉純一郎元総理大臣に投票したこともある。しかし石破氏が立候補するようになってからは必ず石破氏に投票してきたという。記者に語った言葉が象徴的だ。

「政策を聞いて決めるけど、田村さんからお願いされたら別の人に投票するわけにはいかないよ――」

浮遊する“石破票”“党員票”はどこへ

三重県では党員投票で連戦連勝の強さを誇ってきた石破氏だが、総裁選告示日を目前に控えた9月15日事態が動く。石破氏は、国会で記者会見し立候補を見送る考えを明らかにした。すでに立候補を表明していた河野規制改革担当大臣の支援を表明する一方、石破派としては「政策集団としてそれぞれの行動を拘束することはしない」とした。

一方の三重県津市。石破氏の会見とほぼ時を同じくして、自民党三重県連では幹部らを集めた役員会が行われていた。非公開で行われた役員会のあと会議に出席した県連幹部は「役員会で総裁選の方針は議論されなかった」とした上で次のように明かしてくれた。

「県連として総裁選の支持を一本化することはしない。県連幹部が支持候補を表明することもない。事実上の『自主投票』ということだ」

その2日後、総裁選は告示日を迎えた。三重県内の投票権を持つ党員党友はあわせて1万3175人。この1万3175票をめぐり争奪戦の火蓋がいよいよ切って落とされた。

ある県議は、石破氏が立候補しないことで“石破票”がどこに行くかが焦点になるとした上で「これまでは『議員に言われたからその人に投票する』という人が多かったと思うけど、たぶん自分の考えに従って投票する人が増えるんじゃないかな。今、三重県連はふわふわしている。誰が票をとるかまだわからない」とつぶやいた。

「ふわふわしている」というのは三重県選出の自民党議員をめぐる事情にも起因している。事情というのは当選12回を数える川崎二郎氏、それに当選6回の三ッ矢憲生氏、三重県連を支えてきたベテラン国会議員の2人がことしになって相次いで政界引退を明らかにしたこと。川崎氏は総裁選に立候補した野田幹事長代行の推薦人に名を連ね、三ッ矢氏は同じく立候補した岸田前政務調査会長の派閥の中心人物であるが、両氏の引退を踏まえ「これまでより票のグリップは効かなくなる」と予想する関係者も少なくない。三重県連が“ふわふわ”するのに伴って、県内の党員票も“ふわふわ”と浮遊する。

党員は、いま、何を思う

自民党の党員は党費を払っている。その額一般党員で年間4000円。高いと見るか安いと見るかはさておき、この党費を納めるなど一定の条件を満たせば総裁選で投票する権利を得ることができる。「一国の総理大臣を選ぶことが出来る総裁選に参加できることが党員であることの最大の恩恵」とすら言う人がいるほど党員にとって重みのある権利だと言える。

党員はその権利をどう行使するのか。

鳥羽市の離島の住民は我々の取材に対し「地方を何とかして欲しい。緊急事態宣言で田舎は経済が本当に厳しいことになっている」と苦しい胸の内を明かした。79歳の元会社員は「汗水垂らして働く人が報われる日本にしてくれる人を選びたい」と後世を慮った。スーパーの経営者は「自民党を変えてほしい」と訴えた。パン屋を営む男性は「自民党は体質が古い」と語気を強めた。育休中の母親は「身の回りの問題に目を向けられる人に投票する」と明かした。薬剤師の男性は今の自民党を「年寄りが子どものケンカをしているようだ」とくさした。旅館の経営者は「予約が全く入らない。コロナ対策なんて誰がやっても同じでしょ」と吐き捨てた。

いずれも総裁選で投票権を持つ自民党員だ。そしてその多くが記者に対し「投票先は自分で考えて決める」と明言した。

公明党は

自民党以外の政党は総裁選をどう見ているか。

自民党と連立政権を組む公明党。県本部の幹事長を務める今井智広県議は「今後の国のリーダーを決める選挙であり、新型コロナウイルス対策も議論されている。総裁選での議論が、今後の国の政策にも反映されるため、しっかりやってほしい」と期待する。

野党側「自民党総裁選で国政は停滞」

一方、野党側は新型コロナ対策やポストコロナの経済対策を国会で議論せず総裁選に明け暮れる自民党に批判を強めている。

立憲民主党の県連幹事長を務める三谷哲央県議は「あくまで総裁選は他党の話でありとやかく言うことではない」とした上で、「コロナ対策など喫緊の課題がある中で国政が停滞しているのは事実だ。国民は冷ややかな目で見ていると思う」と指摘する。

また国民民主党の県連幹事長を務める加納康樹四日市市議は「自民党への注目を集められるよううまくやっている。そこに国民は不在だがある意味あっぱれだ」と皮肉った。

共産党三重県委員会の大嶽隆司委員長は誰が総裁に選ばれたとしても自民党の体質は変わらないと突き放す。「総裁選に立候補した4人はいずれも安倍政権や菅政権の現役閣僚や閣僚経験者、党の要職に就いてきた人ばかりだが、これまでの政治に対する反省の弁が一切聞かれない。これまでの政治に対する反省が無ければ新しい政治は生まれない」と批判する。

総裁選の裏で進む“野党連携”

こうした中、衆議院議員選挙に向けて立憲民主党を中心に主要野党が画策するのが野党間における連携の強化だ。中でも野党系の候補が乱立して与党への批判票が分散することを防ぐ「野党候補の一本化」は実現すれば与党候補への脅威となるが、擁立を見送らなければならない政党も出てくるため、各野党の本部レベルで調整が進められている。

立憲民主党、共産党、社民党、れいわ新選組は、9月に新型コロナウイルス対策の強化や消費税の減税などを盛り込んだ衆議院選挙の共通政策を市民グループと締結。小選挙区での候補者の一本化など選挙協力の調整を加速させる方針だ。

三重県でも4つの小選挙区のうち1区から3区の3つで候補の一本化が進められていて、今後、どれだけ共闘態勢を組めるかも一つの焦点となる。

野党側には自民党総裁選が注目を集めることで野党が埋没し、衆院選で自民党への追い風が吹くことへの危機感を抱く向きがある一方「コロナ対策より総裁選を優先する自民党の姿は批判材料になる」という見方もある。多くの関係者が総裁選の情勢や結果を注視している。

投開票日は9月29日

9月18日からの3連休が明けた21日。複数の自民党の県議や市議が「連休中にあの人(県内選出国会議員)から直接電話があったよ」と教えてくれた。水面下で繰り広げられる“争奪戦”の全容は到底見渡せないが、投票の締め切りが近づくにつれ浮遊する票の奪い合いが激しさを増していることは間違いなさそうだ。

三重県の党員党友の意思がどの候補に向かうのか。注目の総裁選の投開票は9月29日に行われる。

(9月29日更新)

総裁選の勝者は岸田氏

9月29日、「最後の最後まで誰が勝者になるかわからない」との声もあがった自民党総裁選挙が終わった。決選投票の末、新たな総裁に選出されたのは、岸田前政務調査会長。菅総理大臣の後を継ぎ、これから日本のかじ取りを担うことになる。

三重県の党員・党友は誰を総裁にふさわしいと選んだのか。29日午前9時半、津市の自民党三重県連で始められた開票作業は1時間あまりで終わり、午後、結果が発表された。

県内で最も多くの党員票を得たのは、河野規制改革担当大臣。その得票率は4割を超えた。複数の関係者によるとこれまで石破氏の支援に回っていた田村氏が、今回の選挙戦で河野氏の支援に回ったという。この結果に、県内の関係者からは「河野氏個人の人気と田村氏の強力なバックアップの力が大きい」という声が聞こえてくる。一方「意外にとった」とささやかれるのが新総裁に選出された岸田氏だ。去年の予備投票では、菅総理大臣と石破氏の後じんを拝す1630票だったが、今回票数にしておよそ1300票を上積みした。岸田派に所属する三ッ矢氏の力もさることながら、ある自民党三重県連の幹部は「この総裁選で岸田さんははっきりものを言うように変わった。印象の変化が期待感に繋がったのではないか」と指摘する。その上で「総裁選がこれだけ注目されれば、次の総選挙で自民党への追い風になるだろう」と期待を寄せる。

一方、同じ日に記者団の取材に応じた立憲民主党三重県連の顧問を務める岡田克也氏は「議論ができる国会にしてほしい。本会議の代表質問だけではなく、予算委員会を開いて具体性のある議論をするべきだ」と岸田氏に注文を付けた上で、次の衆議院選挙について「政策論争の中身が問われる選挙になるだろう」と指摘した。

注目された自民党総裁選挙が終わり、県内の関係者の目は、早くも衆議院選挙に向いている。

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:18:00 | WEB特集 |

| 固定リンク

【旬食!みえ】 さんまごはん

料理監修:三重調理専門学校

● さんまごはん

<材料4人分>

さんま 2匹

塩 小さじ1/2

油 少々

米 2カップ

水 410ml

酒 大さじ2

かつおだし 小さじ2

すだち 3個

みょうが 3本

白ごま 大さじ2

※水の量は通常は米の容量の1.2倍ですが、新米は1.1倍で炊飯します。

2カップ×1.1倍なので440mlとなりますが、酒大さじ2を合わせての水分量とする

ため水は410mlとしました。

<作り方>

①お米を洗い、ざるに上げて水気をきり、水を入れた土鍋に30分浸けておく。

②さんまは、はらわたを取り除き、水洗いした後、半分に切る。

③さんまに塩をふり、フライパンで両面3分ずつ焼く。

(魚焼きグリルでも良い)

④お米を浸しておいた土鍋に酒とかつおだしを入れ、上にさんまをのせたら、ふたをして

中火~強火で8分~10分ほどかけ沸騰させていく。

沸騰する時間が短すぎると芯のあるご飯になってしまい、逆に沸騰させる時間が長すぎると

炊き上がりにムラが出てしまう。

⑤湯気がたくさん出てきたら弱火にして約10分加熱する。

⑥火を最後に5秒から10秒、強火にしてから消し、約10分蒸らす。

⑦土鍋からさんまを取り出し、骨を外しながら身をほぐす。

⑧ほぐしたさんまを土鍋に戻し、白ごまをふりかけ、よく混ぜ合わせる。

⑨千切りにしたみょうがと輪切りのすだちをのせる。

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:12:00 | 旬食みえ レシピ集 |

| 固定リンク

みんなで"どすこい"!【太田磨理】

伊勢市にお住まいの「おおたまさん大好き」さんから

番組宛に写真が届きました。

ペンネームも、お気遣いありがとうございます!(笑)

お子さんのそうせいくんとひあんちゃんは

菊田アナの大相撲コーナーを毎回楽しみに

観てくださっているそうです。

一緒にどすこいポーズを決めてくれています!

かわいらしい写真をありがとうございます。

特にひあんちゃんは『お相撲さんの髪型にしてっ』と

お母さんにお願いするくらいお相撲が好きなんですって。

そんなひあんちゃんから「どうしてお相撲さんはあの髪型なの?」

と質問をいただき、コーナー内で菊田アナがお答えしましたよ~。

大相撲に関する質問も受け付けています。

まるみえニュースポストなどからお寄せください。

お待ちしています!!

投稿者:太田磨理 | 投稿時間:20:38 | 太田磨理 |

| 固定リンク

「おさんぽ!みえ」いちじく農家

こんにちは♪キャスターの高橋美帆です。

9月15日(水)放送の「おさんぽ!みえ」では、

松阪市三雲地区でいちじくを生産している

花井忠和さんを訪ねました!

花井さんは、25年前に両親の畑を引き継ぎ、

今は60アールの畑でいちじくを育てています。

8月から収穫が始まり、9月に出荷のピークを迎えます。

花井さんが育てているいちじくは、

「桝井ドーフィン」という品種。

実が大きく、すっきりとした甘さが特徴です。

きれいでおいしい実を育てるために、

畝幅を広めにとって、

風通しや日当たりがよくなるよう工夫されています。

傷がつくなどして出荷できないものは、加工します。

5年ほど前から作っているのがドライいちじく。

乾燥させることで甘みが増すそうです。

さらに、いろいろな食べ方を楽しんでもらおうと

加工品のテイクアウト専門店を開きました。

妻の真弓さんと娘さんがお店を担当し、

ドライいちじくをはじめ、

ジャムやマフィンなども販売しています。

花井さん家族は、

若い世代にもいちじくのおいしさを知ってほしいと、

さまざまな形で魅力をアピールしています。

ご協力いただいた花井さん、ありがとうございました!

投稿者:高橋美帆 | 投稿時間:15:14 | 高橋美帆 |

| 固定リンク

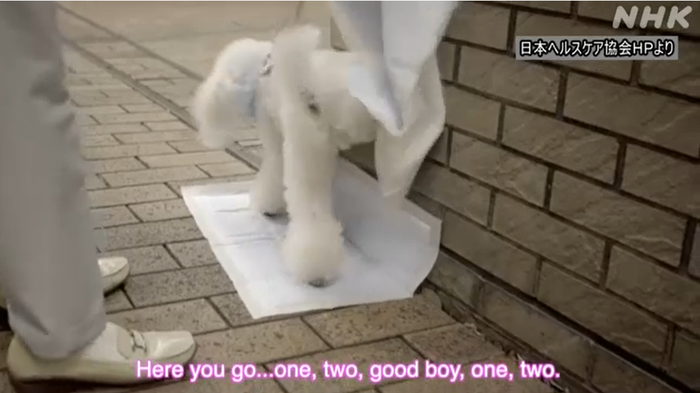

犬が鉄柱におしっこしたあと水をかけるのはNG?

交差点で鉄製の信号機の柱が突然倒れました。警察が調べたところ、原因は「犬の尿の可能性が高い」ことがわかったのです。いったいどういうこと?

「散歩中の犬がおしっこするのは仕方ない」

「おしっこしても水をかけておけばいい」

そんなふうに思う人も多いでのは?調べてみると意外な事実が明らかになってきました。

(津放送局 記者 周防則志)

犬の尿で信号機が倒壊か

現場は三重県鈴鹿市。

三重県警察本部の科学捜査研究所などが調べたところ、倒れた信号機の柱付近の地面からは、同じ交差点の別の柱付近の地面の約42倍、信号機の柱からも、8倍近い尿素が検出されました。

警察は、倒れた信号機付近が犬の散歩コースだったことから「犬の尿に含まれる塩分などが原因となって腐食が通常よりも早く進んだ可能性が高い」という調査結果をまとめました。

このニュースを、NHKが伝えたところ、SNS上にはさまざまな意見が寄せられました。

「散歩は排せつのためだから、しかたないよね」

「おしっこかけたらそのままにせず、ちゃんと水をかけないと」

「腐食しないようにコンクリートの柱にすればいいのでは」

ニュースでは、犬のしつけに詳しい、東京にある赤坂動物病院の柴内晶子院長の話も紹介。

「犬が散歩中に外で排せつをしないことで、大きなストレスになったり病気になったりすることはありません。犬の健康状態を把握するために、散歩中ではなく、自宅で排せつするようしつけるのを勧めます」というコメントを掲載しました。

①散歩は排せつのため?

このニュースが公開されるやいなや、SNSでは大きな話題に。

「驚き!そんなこともあるんですね」

「一体、何匹、何年がかりなんだ?」

さまざまな声が寄せられました。

そうした中でも多かったのが、次のような声です。

「犬の排せつをすませてから散歩?排せつのために散歩させているのに」

「散歩でおしっこ禁止は現実的ではないです」

さきほどの柴内院長に「散歩は排せつの目的」という声についてあらためて聞いてみると。

「散歩に行って、排せつをさせて帰ってくるということが1つのセットになっているという人は多いと思います。でも、排せつは必ずしも散歩の目的ではないです。外では尿の状態を確認するのが難しいので、犬の健康のことを第一に考えるのであれば、家で済ませた方がいいです」

「マーキングしないことがストレスになるということはありませんし、根気強くしつけをしていくことで、十分に覚えてくれます。“犬と暮らす”という点をあらためて考えて、インストラクターや獣医師などに相談してみてください」

そのうえで、もし外でしてしまいそうになった時は、ペットシーツを敷いて尿をさせるのがいいといいます。

また最近では犬のおむつのような役割をする「マナーベルト」をつける犬も見かけますが、この点については…。

柴内院長:

「マナーベルトをつけて散歩に出かければ中に尿が入るからOKという飼い主さんもいますが、あまり私はお勧めしたくないです」

「マナーベルトは、あくまで健康状態などが良くなくて尿が漏れてしまう、という時に使うものであってほしいです。ずっとそれをつけていますと尿道の周りがただれるトラブルも起きているので要注意です」

②おしっこしたら水をかければいい?

続いてよく見られた声がこちら。

「犬の散歩には、水を入れたペットボトルを持って行き、水で洗い流してください」

たしかに最近は、よく見る光景です。

尿をしてしまったとしても、水で流しておけば腐食も防げるという考えなのだと思いますが、この対策について、警察に聞くと…。

三重県警察本部 交通規制課:

「実はだめなんですよ。鉄の腐食の要因になるのは、水と酸素、そして塩分などの環境要因なんです。鉄の柱に尿をかけたうえに、さらに水をかけるってことは、腐食を防ぐ意味では好ましくありませんね」

ダメなんですね…。

三重県の工業研究所金属研究室にも聞いてみましたが、たとえ尿を洗い流したとしても、水分がついている状態を放置することになり、鉄にとってはよくないと話していました。

元々は、においを消すために始まったことかもしれないですが、少なくとも腐食を防ぐという点ではNGなようです。

念のため、におい対策としての意味について、柴内院長に聞いてみました。

柴内院長:

「ペットボトルにちょっとくんできたくらいの水の量では、1回の排尿量を十分に掃除するということにはとても至らないですね。逆に道路などに広げてしまうだけになることもあるので、においを消すっていう点でもそれほど意味のあることではないと思います」

③コンクリート柱にすればいい?

「コンクリート製ならこのようなことは発生しにくいのでしょうけど」

SNSには対策に関しての言及も見られました。実は三重県警では、コンクリート製の柱から鉄製の柱へと建てかえを進めています。なぜなのか聞くと。

三重県警交通規制課:

「耐用年数が長いというのと、地震に強いのが主な理由ですね」

耐用年数はコンクリート製の柱が42年なのに対して、鉄製の柱は50年。耐用年数通りであれば8年ほど長く使えます。さらに、鉄製の柱の方が、耐震性が高いことも大きなメリットです。

三重県は、南海トラフ巨大地震などで大きな影響も予想される地域。地震が発生した時の安全を考慮して、コンクリート製の柱はこれから減らしていきたいというのです。

一方で、鉄製の柱については、施工方法などの見直しを進めています。

まずは、柱の根元の地面。もともとアスファルトを敷いていましたが、より隙間が小さくなって水がしみにくい、コンクリートにすることにして、傾斜もつけました。さらに、柱の根元部分そのものの厚みを持たせるなどしています。

また、点検の精度をあげることで、腐食がひどくなる前に表面の亜鉛メッキを再塗装することなども、これから実験していくことにしています。

ただ、こういった対策をとっても、日々尿がかけられることで、腐食が進んでしまう可能性が高いので、警察は尿をかけるのはやめてほしいとしています。

誰もが気持ちよく暮らせるように

ニュースを受けて、犬を飼っていると思われる人のアカウントでは、「こういう話が出ると、肩身が狭くなる」という声もみられました。

信号機の柱が倒れるのは、その道を利用する人たちにとっては、非常に危険なことですが、犬を飼う人と、飼っていない人が今回の件で対立してしまうことは、私たちにとっても本意ではありません。

取材を進める中で、ふだんから公共の場での犬の排せつに気をつけて散歩していて、犬のことを本当に大切に考えている飼い主が多いんだなと知ることができました。

犬を家族の一員と考えるのが当たり前になっている今、飼い主と犬が社会の中でどうやったら気持ちよく、安心して暮らしていけるのか。犬を飼っている人も、飼っていない人も、そうしたことを考えるきっかけに、今回のニュースがなってほしいと思います。

周防則志 2020年入局

“地域の課題を解決する”報道を目指している

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:20:00 | WEB特集 |

| 固定リンク

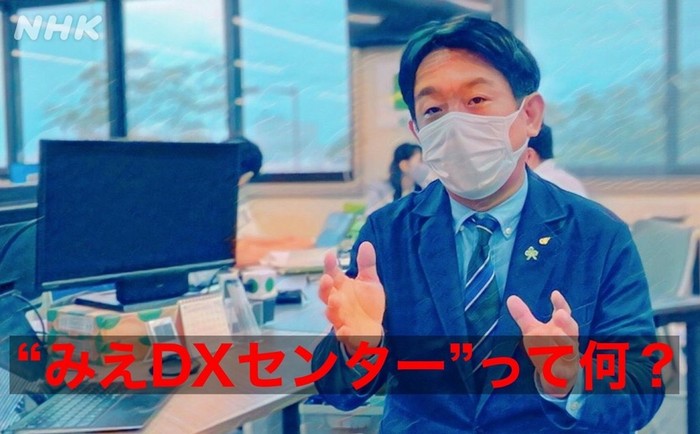

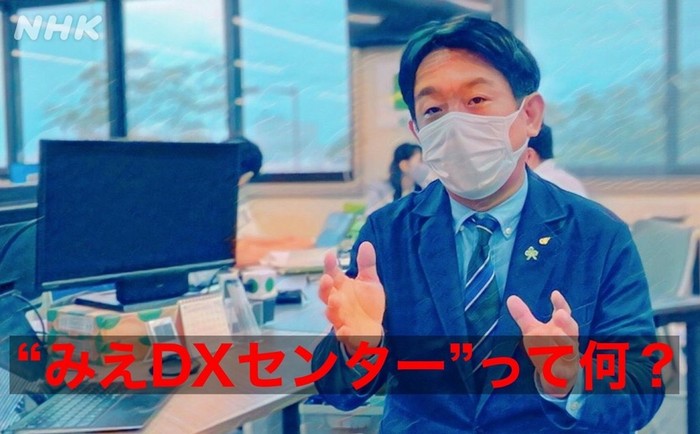

グーグルがパートナー? "みえDXセンター"設置の狙いとは

デジタル改革の司令塔となる「デジタル庁」発足と時を同じくして、三重県に立ちあげられた「みえDXセンター」。県内外を拠点に活動する様々な分野の専門家が、デジタル化に向けた相談に直接応じる新たな窓口です。グーグルやZoomなども「パートナー」として登録しているといいます。

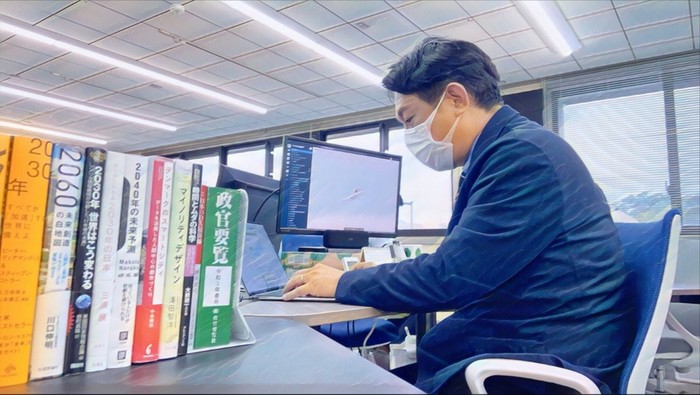

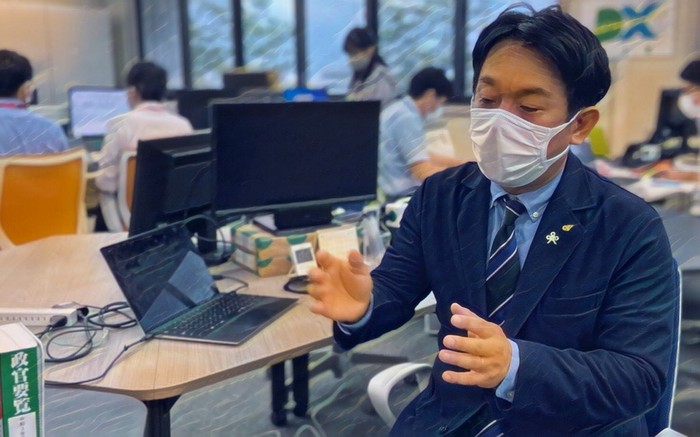

いま、話題のDX=デジタル・トランスフォーメーションは地方でどう進むのか。設置の狙いや今後の課題について、三重県デジタル社会推進局で局長を務める、田中淳一氏に話を聞きました。

(聞き手:記者 鈴木壮一郎)

ーー「みえDXセンター」では、何ができるのか。

田中局長:

「みえDXセンター」は、企業や専門家を紹介するワンストップの相談窓口です。センターに相談を寄せてもらえば、必要に応じて専門家やデジタル分野をけん引する企業の皆さんをご紹介する形になります。

県内の事業者や役所の方々など、あらゆる立場の方々がDXに取り組む第一歩を踏み出すための応援をしたいという思いで立ちあげました。

ーー具体的には、どういう相談を想定しているのか。

田中局長:

本当に些細なことでいいなと思ってるんですけど、例えば老人クラブで「スマホの使い方を教えてほしい」とか。あるいは県内企業で「世界最先端のテクノロジーについて教えて欲しい」とか。簡単なご相談から専門的なものまで、気軽に寄せていただきたいと思っています。

ーーどういう人が助言してくれるアドバイザーとして登録されているのか。

田中局長:

「みえDXアドバイザーズ」は、デジタルの専門家に限らず、ジェンダーや、ダイバーシティー、情報発信といった新しい社会作りに必要な分野の専門家に参画していただいています。

また「みえDXパートナーズ」は、国内外のDXを牽引している企業の皆さん、例えばグーグルやアマゾン、それからZoomやスラック、ソフトバンクやドコモなど、国内外の企業に登録していただいています。専門家の方々には、県内の企業と一対一で相談に対応してもらい、パートナーズの企業には、複数の県内企業を対象にセミナーを開いてもらうことなどを想定してます。

DXは、デジタルを活用した新しい社会をつくっていくということですが、デジタルを中心とした社会ではなくて、「どんな社会に向かっていきたいのか」ということに、どうデジタルを活用していくかを考えていくべきだと考えています。

例えば市や町のみなさんが、デジタルを活用した社会作りをしていこうという時に、デジタルの専門家だけではなくて、新しい社会作りに必要となる様々な分野の専門家からアドバイスをもらったうえで、DXを進めてほしいと思っています。

ーー県として専門的なデジタル人材を事業者などに紹介する背景には、どのような課題があるのか。

田中局長:

デジタル人材・DX人材と言っても、非常に定義が難しいです。また、デジタルに精通した人材というのは、日本の中でも非常に数が限られてきているという現状もあります。県内全域でDXを推進していくためには、市や町、それから県内企業の皆さんが、それぞれ個別にデジタル人材確保に向けてアプローチをしていくよりも、一元的な相談窓口を県が設けた方が、圧倒的にスピードが速くなるという狙いがあります。

きょう(9月1日)政府にデジタル庁が発足しましたし、全国的にも三重県のように、デジタルの専門部署の新設を計画をしていると聞いています。そういったことから今後、デジタル人材の“枯渇”は避けられないというイメージはあります。

ーー地方においてデジタル人材の確保は非常に大きな課題。解決に向け必要な方策は。

田中局長:

デジタル人材・DX人材の確保に関する方策は、2つしかないです。1つは新規で獲得する。そして、もう1つは育成していく。この2つだと思います。

そうなると、デジタルの専門家を外部から呼んでくるばかりではなく、内部で育成していく方がより現実的で有効だと思っています。今、三重県のデジタル社会推進局には私を含めて50人のメンバーがいますが、その全員が、三重県のこれからのDX人材になっていくと思いますし、内部の人材をデジタル時代に適応した人材に育成していくということが極めて重要だと思っています。

私は、これまでデジタルだけでなく、地方創生にも関わってきましたけれども、「人と人が出会って化学反応を起こしていく」ということそのものが、地域を豊かにしていくと考えています。ですので、できるだけ幅広い専門家と、地域の方々がたくさん関わっていただき、新しい社会作りに役立ててもらえればと思っています。

「デジタルによって社会がどう変わるのか」ではなくて、「どんな社会にするためにデジタルを活用していくのか」ということをみんなで一緒に考えていきたい。デジタルを遠い存在と考えないでいただいて、どんな小さなことでも結構なので、どんどん相談を寄せていただきたいです。

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:20:00 | WEB特集 |

| 固定リンク