<<2021年3月 | トップページ | 2021年5月>>

2021年4月

【みえDE川柳】 お題:種(たね)

播いたよりこぼした種がよく育ち/船岡五郎さん

播いたよりこぼした種がよく育ち/船岡五郎さん

いかにもありそうなことを、うまく575にまとめた。種というのは案外強いので、意外なところで育つことは珍しくないし、条件が悪いとかえってたくましく育つ場合もある。もっとも、「播いた(まいた)」種は大きく育てようと世話をするのに対し、「こぼした」種は放りっぱなしなので、たとえ同じ花や実がついても、こぼした種の方がよく育ったように思うのかもしれない。

いかにもありそうなことを、うまく575にまとめた。種というのは案外強いので、意外なところで育つことは珍しくないし、条件が悪いとかえってたくましく育つ場合もある。もっとも、「播いた(まいた)」種は大きく育てようと世話をするのに対し、「こぼした」種は放りっぱなしなので、たとえ同じ花や実がついても、こぼした種の方がよく育ったように思うのかもしれない。

この句は、人間にたとえて読むこともできる。将来を期待して手をかけた人材より、さほど期待も教育もしなかった人材の方が、うまく育ってなくてはならない存在になることも、往々にしてありそうである。

ヒマワリの種ヒマワリになる矜持/ジャック天野さん

ヒマワリの種ヒマワリになる矜持/ジャック天野さん

矜持(きょうじ)(プライド、自尊心)のある花として、何がふさわしいだろう。バラやユリと答える人が多いかもしれないが、すっくと立ち大きな花を咲かせるヒマワリを思い浮かべる人もいるだろう。しかもヒマワリの種はやや大きく、それとわかる縞模様もあるので、種の時から矜持(きょうじ)があると言われても納得してしまう。ヒマワリを選んだことが、この句のお手柄である。

矜持(きょうじ)(プライド、自尊心)のある花として、何がふさわしいだろう。バラやユリと答える人が多いかもしれないが、すっくと立ち大きな花を咲かせるヒマワリを思い浮かべる人もいるだろう。しかもヒマワリの種はやや大きく、それとわかる縞模様もあるので、種の時から矜持(きょうじ)があると言われても納得してしまう。ヒマワリを選んだことが、この句のお手柄である。

「矜持(きょうじ)」という、ふだんは使わないような固い言葉も、まっすぐに伸びたヒマワリとよく合っている。

なんの種だったのでしょうわたくしは/宮のふみさん

なんの種だったのでしょうわたくしは/宮のふみさん

人生も半ばを過ぎて、しみじみと来し方を振り返っているのだろうか。これといった業績や名声を残すことなく、平凡なままここまで来てしまった。もともとそれだけの種だったのか、それともひょっとしたら、種をうまく芽生えさせることができずにここまで来てしまったのか……。

人生も半ばを過ぎて、しみじみと来し方を振り返っているのだろうか。これといった業績や名声を残すことなく、平凡なままここまで来てしまった。もともとそれだけの種だったのか、それともひょっとしたら、種をうまく芽生えさせることができずにここまで来てしまったのか……。

「種」という題から、人間しかも自分自身を詠んだ発想が成功した。あなたはあなた自身の種だったのですよ、ちゃんと花も実もつけたのではありませんかと言ってあげたい。

<入選>

withコロナ子らの青春種のまま/夜半亭あぶらー虫さん

ごった煮のように種蒔くプランター/羽馬愚朗さん

庭の花褒めたら種を持たされた/つるこざくらさん

種切れになってシリーズ物終わる/青い鳥さん

一つずつ種明かしして真珠婚/涼妻喧母さん

神さまのご指示通りに発芽する/春爺さん

うめぼしの種は悪党づらでよい/比呂ちゃんさん

触れただけで種がはじける反抗期/草かんむりさん

種ひとつ握り旅立つ無人駅/汐海 岬さん

さくらんぼの種の置き場に困るパフェ/新緑さん

橋倉久美子先生

橋倉久美子先生

481句いただきました。たくさんのご投句、ありがとうございます。

時節柄、「ワクチン接種」の句があるのではと予想していましたが、ごく少数でした。また、「種類」「仕種」のような「種(たね)」そのものではない言葉を使った句も少なく、きちんと「種」に向き合った句がほとんどで、たいへんうれしく思いました。

半面、中8、下6の句が、相変わらず一定の数あります。川柳はリズムも大切なので、別の言葉を探したり順番を入れ替えたりして、リズムを整えるひと手間をかけていただければと思います。

また、多くの句を読み、そのうえで自分なりの「いい句」あるいは「好きな句」のイメージを持つことも、上達の方法かと思います。ぜひ、多読多作を実践してみてください。

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:18:50 | 過去の入選作 |

| 固定リンク

新コーナー始まりました!【太田磨理】

新コーナー「オータマのもっかい会いたい!」が始まりました。

津局に帰ってきたオータマこと太田磨理が、

以前取材でお世話になった方のところに再びお邪魔して、

皆さんの今をお伝えするコーナーです。

1回目は伊賀忍者特殊軍団”阿修羅”の皆さん。

伊賀流忍者博物館で忍者ショーを披露しています。

以前訪れたときはこんな感じ♪

オータマ(右下)も忍者ショーに出演させていただきました!

中でも、くノ一の未央さん(左下)は特技の体操を生かし

アクロバットが組み込まれたパフォーマンスで観客を魅了します。

今はコロナ禍で忍者ショーが減り、アルバイトで

自動車学校の送迎バスを運転しながら忍者を続けています。

現在の未央さん↓↓

未央さんは

「伊賀の人とも仲良くなれたし、

皆さんが声をかけてくれるし元気をもらえるし、

そのお返しをするためにも忍者をしっかり

やらなきゃいけないなと思った」と

決意を語ってくれました!

当時はまだ忍者の卵だった未央さん。

もっかい会いに行くと、

バスの送迎は安全運転、ショーではアクセル全開!

みんなに愛される立派なくノ一になっていました。

ちなみに

伊賀では猫ちゃんも忍者に変身します♪

にゃんにゃん。

投稿者:太田磨理 | 投稿時間:17:27 | 太田磨理 |

| 固定リンク

おさんぽみえin鈴鹿市

夏も近づく八十八夜♪

ということで、4月14日放送の『おさんぽ!みえ』では

鈴鹿市のお茶農家、市川晃さんをご紹介。

市川さんは約4年前、椿大神社の参道沿いに

カフェをオープン。

大切に育てたお茶を多くの人に味わってほしいという

思いからです。

注文が入ってから1杯ずつお茶をいれてくれます。

おいしいお茶のいれ方も教えてくれますよ!

市川さんは、伊勢湾、四日市港、お茶畑が一望できる

この風景が大好きだそう。

「お茶は日本の伝統文化だがなかなか飲まれていないのが現状。

もっと飲んでもらいたい」と話してくれました。

ご協力いただいた市川さん、ありがとうございました。

ちなみに・・・

取材に同行していただいたJA鈴鹿の松本さん、

JA三重中央会の矢田さん、高橋キャスターです。

投稿者:太田磨理 | 投稿時間:19:37 | 太田磨理 |

| 固定リンク

よろしくおねがいします!

三重の皆さま!

久しぶりに三重に帰ってまいりました。太田磨理です。

今年度から菊田一樹アナと一緒に「まるっと!みえ」を

担当しています。

帰ってきてこの方に会いに行きました。

お城公園の藤堂高虎公。

今も変わらずあの場所に高虎さんがいて、

ふるさとに帰ってきたんだなと実感しました。

幼稚園の時はとーっても大きく見えましたが、

私の目線が高くなったからか

記憶とは違って見えました。

このブログでも三重の魅力をたっぷりお伝えしていきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者:太田磨理 | 投稿時間:19:27 | 太田磨理 |

| 固定リンク

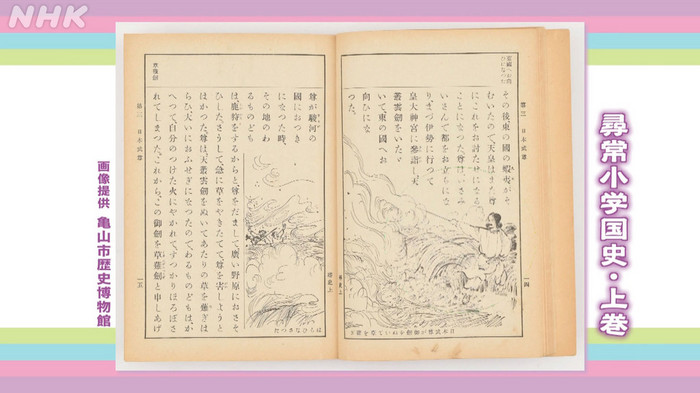

"メ"の形に似てるから?神話から? "三重県"の由来とは...

「三重県の“三重”の由来はなに?ぜひ調べてください」

NHK津放送局に視聴者の方からこんな質問が寄せられました。

言われてみると、なんでなんだろう…。

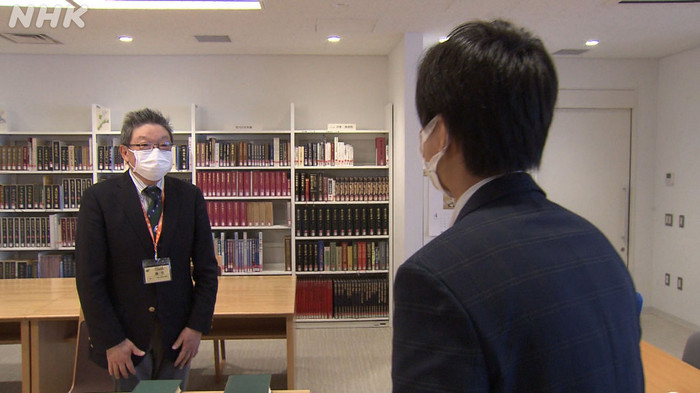

この春、三重県に赴任したばかり、“三重県初心者”の私、菊田一樹が調べてきました。

三重の由来は何?聞いてみた

「三重県の名前の由来ってなんでしょうか」

とりあえず、津放送局の同僚など周りの人に聞いてみると…。

「何かが3つ重なっているからでは?」

「三重県の形がカタカナの『メ』に似ているから、め、めぇ、めえ、みえになったって聞いたことがあるような」

「何かの神話からだった気がするんですが…忘れました」

うーん…なんだかはっきりしません。

三重県に赴任しているのに、県名の由来も知らずに、やれ「取材は丁寧に」だとか「地元のことを知り尽くせ」などと言っている人のなんと多いことか…。

よし、ここはやはりちゃんと専門家に聞いてみることにしましょう。

あの神話の人物が!

三重県の歴史ならなんでもわかるはず。そう思い、三重県総合博物館を訪ねました。

対応してくれたのは三重の歴史を25年以上にわたって研究している藤谷彰さん。

さっそく“三重”の由来について聞いてみると…。

「実はヤマトタケルという伝説上の人物が関係しているんです」

ヤマトタケル!意外な答えが返ってきました。

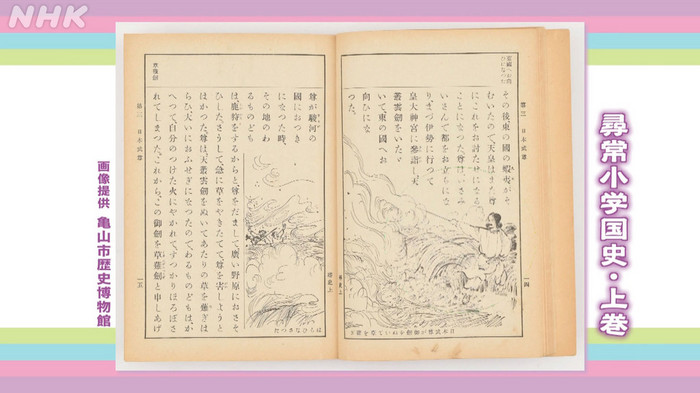

ヤマトタケルとは

『古事記』や『日本書紀』に登場するヤマトタケル。

市川猿之助さん演じる「スーパー歌舞伎」などでご覧になったことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。

ヤマトタケルは武勇に優れ、各地の平定に出向きました。

しかし、東国を征伐した帰りに、今の三重県のあたりで病死。

魂は白鳥になって飛び立ったと伝えられています。

実際、県内には亀山市の「能褒野王塚古墳」や鈴鹿市の「白鳥塚古墳」といったヤマトタケルの墓と伝えられる場所など、ゆかりの地が点在しているといいます。

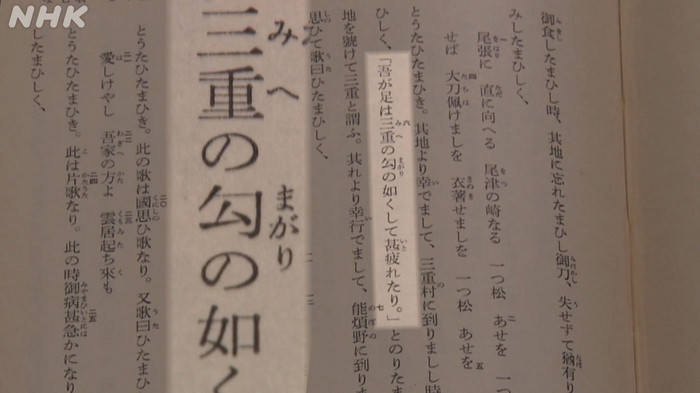

ヤマトタケルのあしが“三重”に

では、三重という名前とはどう関係があるのでしょうか。

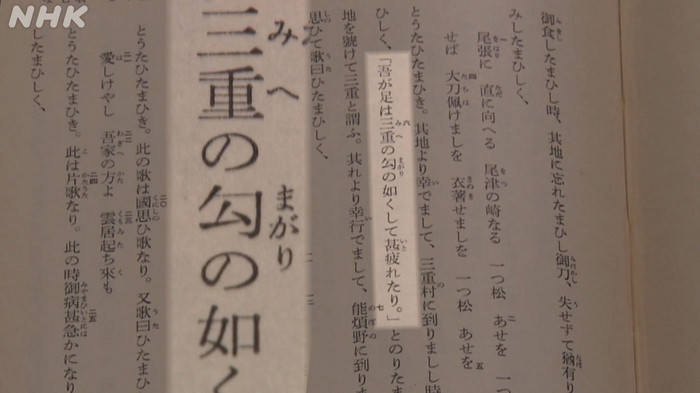

『古事記』にある以下の記述が関係していると言います。

「わが足は三重の勾(まがり)の如くして 甚(いと)疲れたり」

「ヤマトタケルが今の三重県にあたる“伊勢国”を通って帰っていく途中で、『自分のあしが三重(さんじゅう)に折れ曲がるようになり、苦しい思いをした』という意味ですね。この記述から三重(みえ)という地名が生まれたのではないかと言われています」(藤谷さん)

ゆかりの地を訪ねて

あしが三重に折れ曲がった様に…。

なんだかとんでもないことになっていそうですが、その由来となった場所が県内に残っていると聞き、実際に訪ねてみました。

四日市市采女町にある杖衝坂です。

戦いで負傷したヤマトタケルが、剣をつえの代わりにしてのぼったことでその名がついたとされています。

実際に歩いてみるとかなり急。

脚が三重に曲がる、というのも大げさではないなと実感できました。

この記述を元に、いまの県北部のあたりが「三重郡」と呼ばれるようになったとされています。

え!県庁所在地が四日市に?

三重郡…三重県とは違うのでしょうか。

実は、県名にまで三重が使われるようになるまでには、少し別の経緯があると藤谷さんはいいます。

「廃藩置県のあった明治時代に県の名前をつけるにあたって、当時の政府は県庁所在地のある場所の名称を原則的に取るとしたんです。実は三重県の場合、一時、三重郡の四日市に県庁所在地を置いた時期があったので、県名にも『三重』という名前が使われることになったんですね」(藤谷さん)

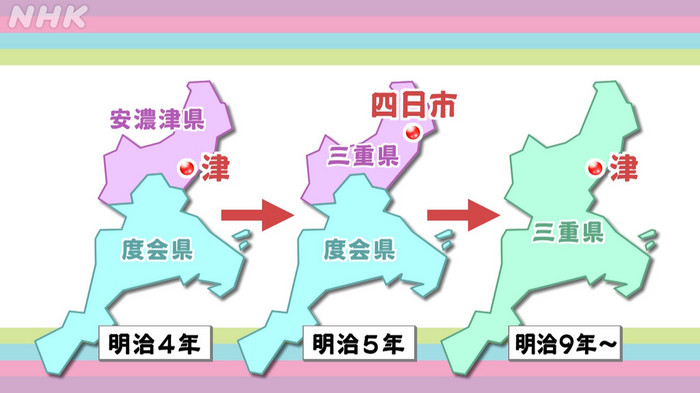

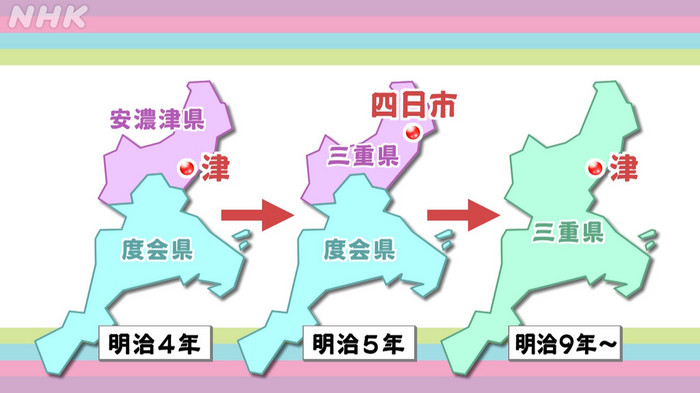

今の三重県ができるまで

地図を使って詳しく見てみます。

明治4年、今の三重県内には、安濃津県や度会県がありました。

明治5年になって安濃津県の県庁が、津から三重郡の四日市に移された際に、「県名は県庁所在地の場所に」の原則を元に、県名を三重県に改称。

三重県と度会県の2つになります。

さらに明治9年、三重県と度会県が一緒になったことで、いまの三重県ができたというのです。

神話と近代…そして県名へ

ということで、結論です。

「三重県の“三重”の由来は、ヤマトタケルの伝説からきているとされている。ただし、県名に採用されたのは当時の県庁所在地が三重郡にあったから」

でした!

自分が住んでいる県の名前が、古くから伝わる神話とつながっているとわかるとなんだか誇らしい、うれしい気持ちにもありますね。

さて、今回、寄せられた質問は、皆さんからの疑問やご意見を元に、NHK津放送局が取材を進める「まるみえニュースポスト」にお寄せいただいたものです。

日々の生活の中で感じた疑問、あのニュースのここを深掘りしてほしいなど、どんなことでもいいので、投稿をお待ちしています。

アクセスはNHK津放送局や「まるっと!みえ」のホームページから可能です。

私、菊田や、記者たちが取材して、放送や記事につなげます!

投稿者:菊田一樹 | 投稿時間:19:30 | 菊田一樹 |

| 固定リンク

【旬食!みえ】 オニオンブロッサム

料理監修:三重調理専門学校

~材料<1個分>~

たまねぎ 1個

【衣1】

卵 1個

牛乳 100ml

小麦粉 大さじ5

【衣2】

パン粉 100g

コンソメ顆粒(かりゅう)大さじ1

ガーリックパウダー 大さじ1

揚げ油 適量

<作り方>

①たまねぎは皮をむき、包丁で花のように切り込みを入れる。

② 衣2の材料をフードカッターにかけ、パン粉を細かくする。

③ 衣1の材料をボウルで混ぜ、①を逆さまにして入れ、まんべんなくつける。

④ ③のたまねぎをひっくり返し、②をつける。

(たまねぎ1枚1枚に衣がつくように)

⑤ 180℃に熱した揚げ油で、5~6分きつね色になるまで揚げる。

(たまねぎの大きさによって時間は延長する)

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:00:00 | 旬食みえ レシピ集 |

| 固定リンク

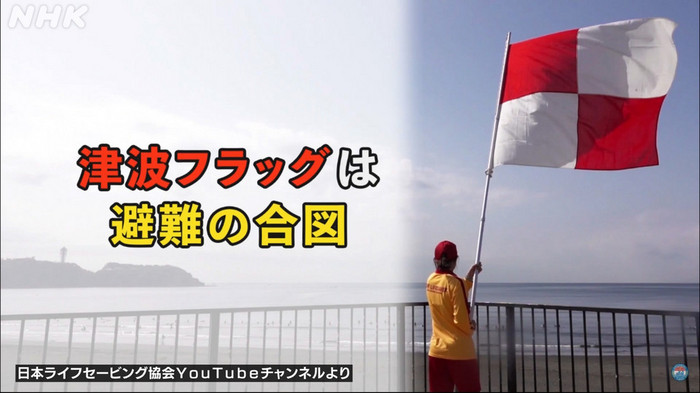

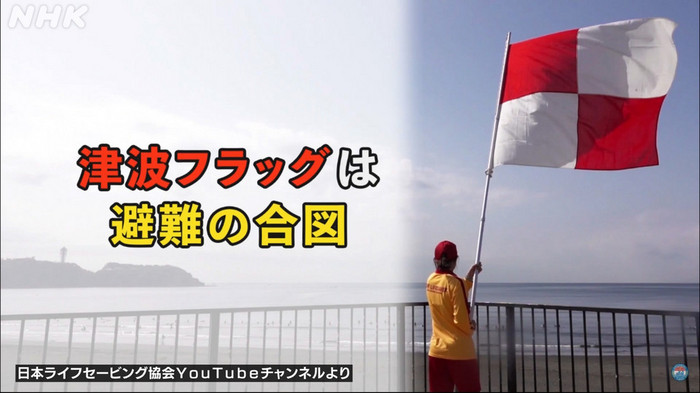

海女さんも 海水浴客も これを見たらすぐ逃げて!

「皆さん!急いで逃げてください!!」

ライフセーバーが周囲の人に声をかけ、赤と白の格子模様の旗を左右に大きく振ります。

海にいる人に津波の危険を視覚的に知らせる「津波フラッグ」です。

去年、運用が始まりましたが、なかなか普及が進まないといいます。

いったいなぜでしょうか。

(津放送局記者 石塚和明)

“津波フラッグ”とは

津波フラッグは、気象庁が視覚的に津波の警戒を呼びかける手段として定めている赤と白の格子模様の旗です。

大津波警報や津波警報、それに津波注意報が発表された場合、海岸でライフセイバーなどが振ったり、建物に掲示したりします。

海水浴場などで泳いでいるときに、この旗を見かけたら、すぐに海から離れて高い場所に避難する必要があります。

きっかけは東日本大震災も普及進まず

導入のきっかけは、東日本大震災でした。

津波の警戒を呼びかける音声が聞き取りにくい海岸付近で亡くなったとみられる人がいたほか、岩手、宮城、福島の3県では、聴覚に障害のある人の死亡率が障害のない人に比べて2倍高くなったのです。

そこで気象庁は、去年6月から「津波フラッグ」の運用を始めました。

ただ普及は進んでいません。

気象庁がことし2月までに、海水浴場のある全国446の市町村を調査したところ、「導入している」と回答した市町村は63で、全体の14%にとどまりました。

新型コロナウイルスの影響で、自治体の担当者と打ち合わせができなかったことなどが影響しているといいます。

三重県内では海女さんも避難

三重県内ではどうでしょうか。

主要な海水浴場がある沿岸部の市や町に問い合わせてみました。

このうち熊野市では、市内にある2つの海水浴場に導入済みで、津市と鈴鹿市、志摩市ではことしから導入予定だといいます。

しかし、それ以外の多くは「導入するか検討段階」という状態です。

導入を決めている中でユニークなのが志摩市です。

海女の数が全国で一番多い三重県ですが、志摩市でも海女の素もぐり漁が盛んです。

そこで、海水浴場だけでなく、漁場の近くにも導入することにしました。

また県内では啓発に向けた取り組みも進められています。

去年8月、鳥羽市の海水浴場では、津波が来るという想定で避難訓練が行われ、その際に津波フラッグが活用されました。

フラッグは、海水浴場を管理する町内会と漁協が独自に購入して導入したといいます。

“導入難しい”自治体も…

一方で、導入が難しいと話す地域もあります。

例えば、県南部の尾鷲市では南海トラフ巨大地震が発生した場合、早ければ津波が5分ほどで到達するところもあります。

市の担当者は「旗を振る人も危険ではないか」として、導入は現実的ではないとしています。

気象庁も、安全が確保されない場合は必ずしも旗を振ったり、掲示しなくてもよいとしていて、難しい問題です。

“まずは存在を知って”

音声の聞き取りにくい海岸で、どう警戒を呼びかけるか、地域の実情にあった対応が求められますが、まず進めなくてはいけないのが認知度をあげることです。

せっかく導入されても、何の意味があるのか伝わらなければ意味がありません。

そこで先月、気象庁と日本ライフセービング協会が共同で啓発動画を制作しました。

津波フラッグの役割や、導入された経緯などがわかりやすくまとまっていて、日本ライフセービング協会のYouTubeチャンネルなどで閲覧することができます。

こうした動画なども活用し、津波から1人でも多くの命を守るため、津波フラッグの存在を家族や友人など、周りの人たちにもぜひ知らせてください。

石塚和明(2016年入局 鳥取局を経て現職 好きな映画は「パルプ・フィクション」)

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:18:00 | WEB特集 |

| 固定リンク

ページの一番上へ▲

![]() 播いたよりこぼした種がよく育ち/船岡五郎さん

播いたよりこぼした種がよく育ち/船岡五郎さん![]() いかにもありそうなことを、うまく575にまとめた。種というのは案外強いので、意外なところで育つことは珍しくないし、条件が悪いとかえってたくましく育つ場合もある。もっとも、「播いた(まいた)」種は大きく育てようと世話をするのに対し、「こぼした」種は放りっぱなしなので、たとえ同じ花や実がついても、こぼした種の方がよく育ったように思うのかもしれない。

いかにもありそうなことを、うまく575にまとめた。種というのは案外強いので、意外なところで育つことは珍しくないし、条件が悪いとかえってたくましく育つ場合もある。もっとも、「播いた(まいた)」種は大きく育てようと世話をするのに対し、「こぼした」種は放りっぱなしなので、たとえ同じ花や実がついても、こぼした種の方がよく育ったように思うのかもしれない。![]() ヒマワリの種ヒマワリになる矜持/ジャック天野さん

ヒマワリの種ヒマワリになる矜持/ジャック天野さん![]() 矜持(きょうじ)(プライド、自尊心)のある花として、何がふさわしいだろう。バラやユリと答える人が多いかもしれないが、すっくと立ち大きな花を咲かせるヒマワリを思い浮かべる人もいるだろう。しかもヒマワリの種はやや大きく、それとわかる縞模様もあるので、種の時から矜持(きょうじ)があると言われても納得してしまう。ヒマワリを選んだことが、この句のお手柄である。

矜持(きょうじ)(プライド、自尊心)のある花として、何がふさわしいだろう。バラやユリと答える人が多いかもしれないが、すっくと立ち大きな花を咲かせるヒマワリを思い浮かべる人もいるだろう。しかもヒマワリの種はやや大きく、それとわかる縞模様もあるので、種の時から矜持(きょうじ)があると言われても納得してしまう。ヒマワリを選んだことが、この句のお手柄である。![]() なんの種だったのでしょうわたくしは/宮のふみさん

なんの種だったのでしょうわたくしは/宮のふみさん![]() 人生も半ばを過ぎて、しみじみと来し方を振り返っているのだろうか。これといった業績や名声を残すことなく、平凡なままここまで来てしまった。もともとそれだけの種だったのか、それともひょっとしたら、種をうまく芽生えさせることができずにここまで来てしまったのか……。

人生も半ばを過ぎて、しみじみと来し方を振り返っているのだろうか。これといった業績や名声を残すことなく、平凡なままここまで来てしまった。もともとそれだけの種だったのか、それともひょっとしたら、種をうまく芽生えさせることができずにここまで来てしまったのか……。![]() 橋倉久美子先生

橋倉久美子先生