【みえDE川柳】 お題:リサイクル

リサイクルショップに見栄を捨てに行く/草かんむりさん

リサイクルショップに見栄を捨てに行く/草かんむりさん

作者はきっと、若いころブランド品を買いあさっては身につけていたのである。ただしそのブランドが好きだからとか自分に合うからとかいう理由ではなく、注目を浴びたい、自慢したいという理由であり、人に見せることが目的だった。歳を重ねるにつれそれが単なる見栄だったと気付き、自分には必要のないものだと認めるに至ったのだ。

作者はきっと、若いころブランド品を買いあさっては身につけていたのである。ただしそのブランドが好きだからとか自分に合うからとかいう理由ではなく、注目を浴びたい、自慢したいという理由であり、人に見せることが目的だった。歳を重ねるにつれそれが単なる見栄だったと気付き、自分には必要のないものだと認めるに至ったのだ。

リサイクルショップに「売りに」行くのではなく、「捨てに」行くと詠んだところに潔さが感じられ、句を引き締めている。

ガラクタを宝に変える子供の眼/奥田よしさん

ガラクタを宝に変える子供の眼/奥田よしさん

「ガラクタ」はその辺に落ちている石ころだろうか、それとも空き箱やプラスチックの容器、壊れた道具、使い古した布類……。大人も何かに再利用できないかと考えはするが、それはもったいないという邪心(?)であって、素直な子どものように「宝」になるとまでは思わない。もっとも流木アートなどというのもあるから、大人の中にも「子供の眼」を持つ人もいるのだろう。

「ガラクタ」はその辺に落ちている石ころだろうか、それとも空き箱やプラスチックの容器、壊れた道具、使い古した布類……。大人も何かに再利用できないかと考えはするが、それはもったいないという邪心(?)であって、素直な子どものように「宝」になるとまでは思わない。もっとも流木アートなどというのもあるから、大人の中にも「子供の眼」を持つ人もいるのだろう。

宝に「変える」と詠んだことで、ガラクタが宝に再生される意味合いがはっきりし、「リサイクル」の題にうまく合う句になった。

歯ブラシの余生は風呂のカビ落とし/市川勲さん

歯ブラシの余生は風呂のカビ落とし/市川勲さん

不用になったものをすぐに捨てるのではなく、何かに役立ててから捨てようと工夫するのが、エコを意識した(ケチな?)暮らし方である。そんなもったいない精神にあふれる人を刺激するものの一つが、歯ブラシである。

不用になったものをすぐに捨てるのではなく、何かに役立ててから捨てようと工夫するのが、エコを意識した(ケチな?)暮らし方である。そんなもったいない精神にあふれる人を刺激するものの一つが、歯ブラシである。

何かを再利用する句は他にもあったが、「歯ブラシ」という安価で取るに足らないものであること、「余生」という言葉でいかにもくたびれた感じを出していること、また、その使い道が「風呂のカビ落とし」という少々情けない仕事であることから、この句が最も川柳的であると感じた。

<入選>

リサイクルショップで売ってまた買って/青い鳥さん

おでんの具カレーに入りリサイクル/カワサンさん

千歳飴以外お下がりエコ日和/田舎のマダムさん

経験をリサイクルする定年後/なるほどマンさん

献体と言うリサイクル決意する/淺川八重子さん

飲むたびにリサイクルする武勇伝/汐海 岬さん

入道雲リサイクルしていわし雲/ムギさん

リサイクルそんなつもりで溜めたゴミ/もふもふさん

再生紙とおい涙の痕がある/橙葉さん

肥料にはなりそうもない核のゴミ/アカエタカさん

橋倉久美子先生

橋倉久美子先生

357句のご投句をいただきました。ありがとうございます。

「リサイクル」は、読み込むと5音も使ってしまうことになるし、発想が広がりにくい難しい題だったかと案じていたのですが、生活感あふれる句が多く、楽しく読ませてもらいました。

川柳はたった17音の短い形式ですから、あれもこれも丁寧に伝えることはできません。今回も、何かを伝えようとする気持ちはわかるものの、言いたいことがはっきり伝わってこない句がいくつかあり、もどかしい思いをしました。言いたいことを一つに絞り、わかりやすい表現を試みてください。できあがった作品を誰かに聞いてもらい、伝わるかどうか確かめるのもいいかと思います。

また、5・7・5のリズムは川柳の基本中の基本です。ことに中7、下5はきっちりと守ってほしいところですが、うっかり8音、6音になっていることが珍しくありません。投句前に、もう一度指を折って数え直してみるようにしましょう。

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:18:50 | 過去の入選作 |

| 固定リンク

すべすべ!投票用紙の"秘密"を探る

選挙で使う投票用紙って、触るとなんだかすべすべして気持ちいいですよね。それになんだか字を書きやすい気も。いったいどんな素材なの?調べてみると、投票用紙に隠れたさまざまな秘密がわかってきました。

(津放送局 中野七海 記者)

“投票用紙の疑問”調べます

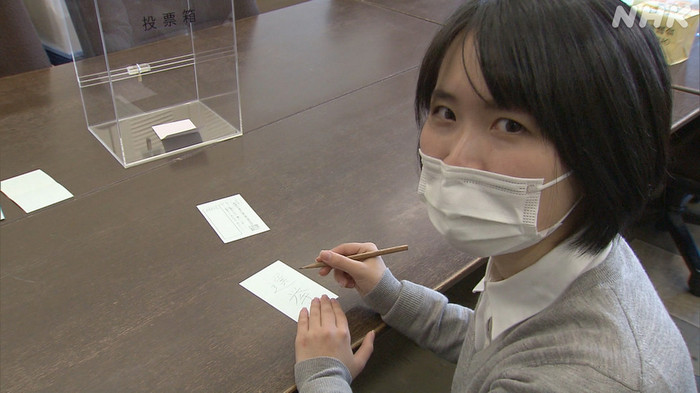

「投票用紙は手触りがさらさらでとても書きやすいです。何が素材に使われているんでしょうか。やはりお高いのでしょうか」(津市在住 山田さん)

そんなメッセージがNHK津放送局の投稿フォーム「まるみえニュースポスト」に届きました。なんとなく気にはなっていたけれど、そういわれるとなぜあの手触りなの?なんだかいろいろな秘密が投票用紙にはありそうです。三重県選挙管理委員会で聞いてみることにしました。

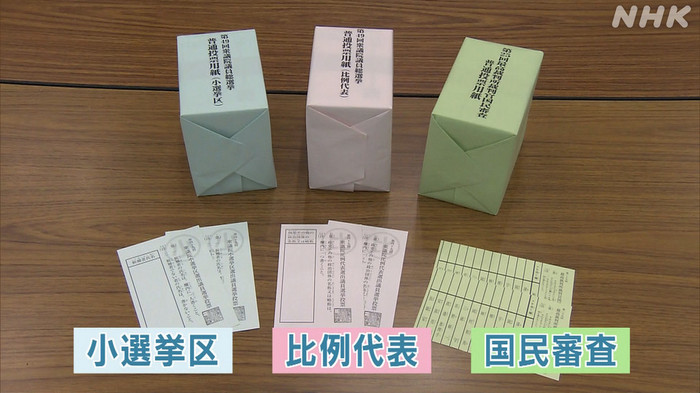

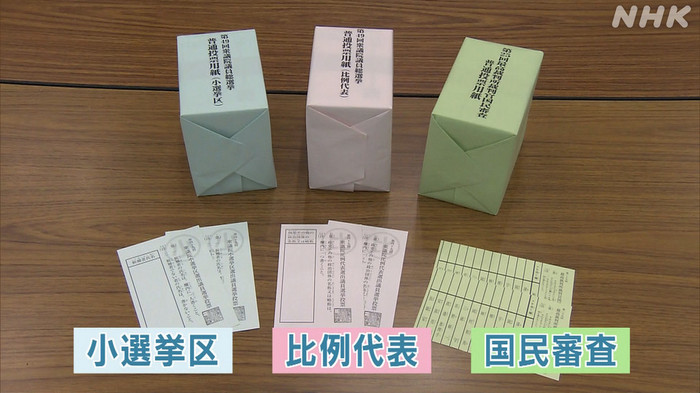

色の組み合わせが毎回違う!

対応してくれたのは、橋本哲也書記長補佐です。

まず橋本さんが話したのは、国政選挙の投票用紙の色。実は、他の選挙のものを誤って使わないようにするため、毎回色の組みあわせが変わっていると言います。

「小選挙区や比例代表で色が違うなぁ」くらいの認識はありましたが、毎回色の組み合わせが変わっているとは。全く気付きませんでした。

10月31日に投開票の衆議院選挙では、水色(あさぎ色)が小選挙区、ピンク色が比例代表、緑色(うぐいす色)が国民審査と区別されています。実際に投票に行くときは、ちょっと気にしてみて下さい。

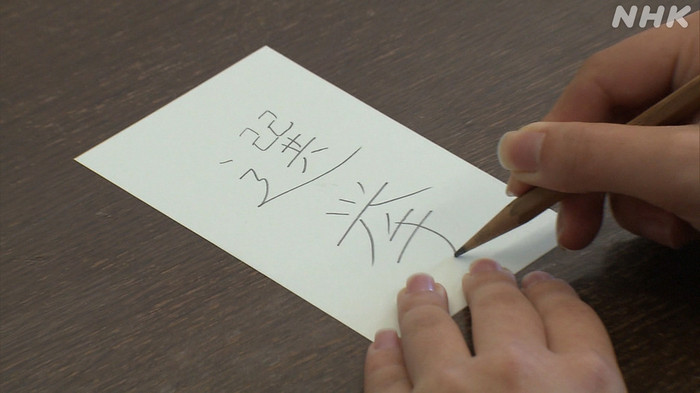

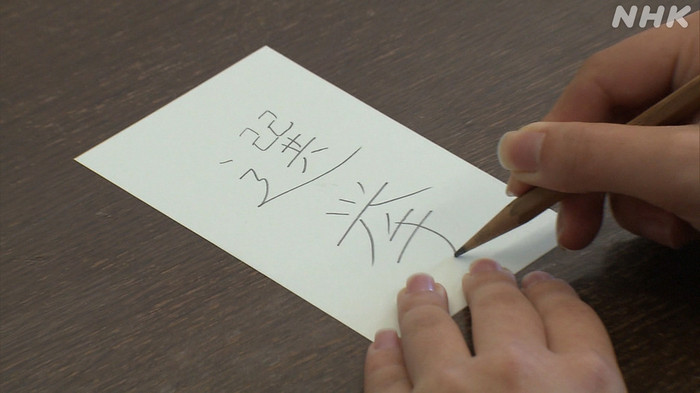

スムーズに書ける秘密は表面に

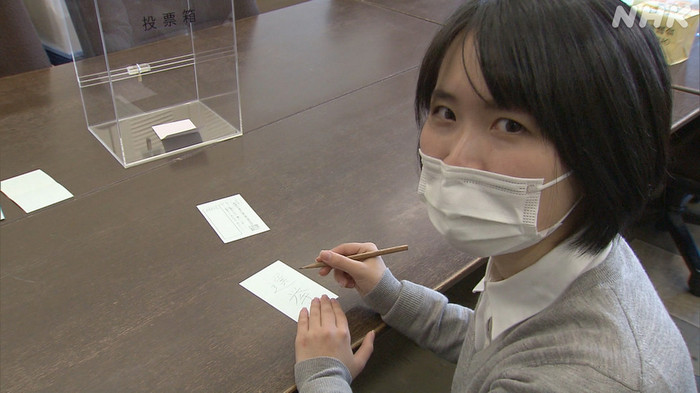

そして、普通の紙とはちょっと異なる質感という投票用紙の表面。その場で同じ材質の紙に書かせてもらいました。鉛筆でスムーズに書けて気持ちいい感じ。

開発・製造しているユポ・コーポレーションによると、投票用紙の表面は人の手には感じられないほどの細かい凸凹があるといいます。そのため、強く力を入れなくても鉛筆の粒子が引っかかりやすく、スムーズに書けるというのです。お年寄りなどでも、安心して書くことができる、というわけです。

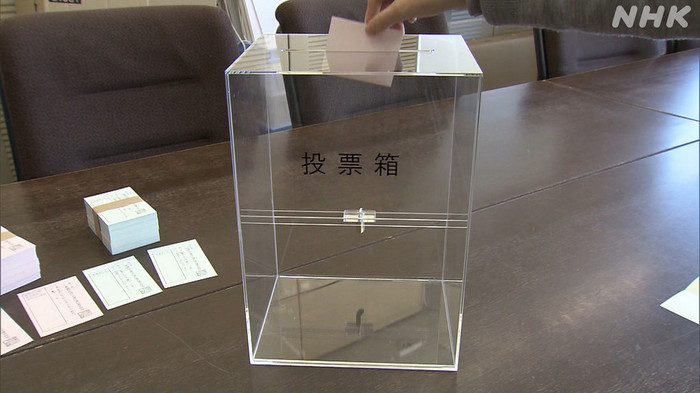

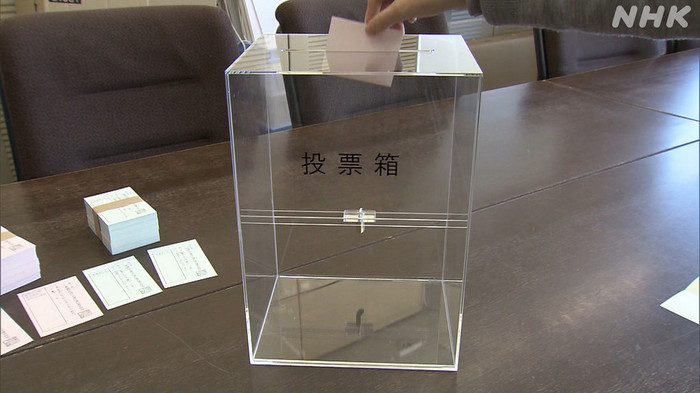

自然と開く投票用紙

名前などを書いた後、投票箱に入れるときは、半分に折るという人も多いと思います。箱に入ったあとの投票用紙は、中で自然に開いているんです。この点について橋本さんに聞くと。

「投票箱の中で開いていると、開票作業の時に確認が早くできるんです。そのため、開票の結果をすばやく提供できることにつながるんです」

その秘密は原料にあります。一般的な紙に使われるパルプとは違って、ポリプロピレンという樹脂を使って製造されています。そのため、折っても元に戻りやすい特徴があるといいます。

投票用紙に込められた思い

この紙を卸している業者によると、値段は一般的なコピー用紙と比べて20倍以上とちょっと高めとのこと。今回の衆議院選挙で三重県内で用意された投票用紙は合わせて463万7400枚。ちゃんと有権者全員分が用意されています。

「候補者の名前ははっきり書いてください。そしてみなさんの持っている一票を投じてください」(橋本さん)

1枚1枚に「少しでも書きやすく」という思いが込められていると思って、皆さんも投票に行ってみてください。

まるみえニュースポストでは、今回のように取材して欲しい身の回りの問題や、ふだん何気なく気になっていることなど、なんでも募集中です。投稿をお待ちしています。

中野七海 2021年入局

好きな三重弁は「かえるのかんぴんたん」

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:17:00 | WEB特集 |

| 固定リンク

【旬食!みえ】 2種のかぼちゃだんご

料理監修:三重調理専門学校

2種のかぼちゃだんご

「かぼちゃだんご(こしあん入り)」

<材 料(24個分)>

かぼちゃ 200g

白玉粉 150g

水 100ml

こしあん 50g(お好みで増減)

〈作り方〉

① かぼちゃは種とわた、皮を取り除く。

② 竹串がスッと刺さる程度まで、電子レンジで加熱する。

③ かぼちゃが熱いうちに裏ごしする。

④ 白玉粉に水を少しずつ入れて混ぜ、手でこねる。

⑤ 裏ごししたかぼちゃを加え、耳たぶくらいの硬さになるまでこねる。

⑥ 生地を一口サイズにわけ、中にあんこを包んで丸める。

⑦ 真ん中を指でくぼませて、沸騰したお湯に入れる。

⑧ 浮き上がってきたらすくって、氷水に浸しておく。

「かぼちゃだんご(そぼろあんかけ)」

<材 料(16個分)>

かぼちゃ 550g

塩 少々

かたくり粉 90g(かぼちゃの水分量によって調整)

スライスチーズ 4枚

バター 15g

〈作り方〉

① かぼちゃは種とわた、皮を取り除く。

② 竹串がスッと刺さる程度まで、電子レンジで加熱する。

③ かぼちゃが熱いうちに裏ごしする。

④ 裏ごししたかぼちゃに塩とかたくり粉を入れて混ぜる。

(粉は硬さを見ながら少しずつ入れ、へらですくいあげても落ちないくらいに仕上げる)

⑤ 生地を一口サイズにわけ、中に折り畳んだスライスチーズを包む。

⑥ バターをひいたフライパンで、だんごの両面を焼く。

⑦ そぼろあん(作り方は下記)をだんごにかける。

「そぼろあん」

<材 料>

水 200ml

和風顆粒だし 小さじ1/3

鶏ミンチ 100g

おろししょうが 小さじ1/2

砂糖 小さじ1

塩 小さじ1/3

みりん 大さじ1

しょうゆ 小さじ1

水溶きかたくり粉(水:大さじ1。かたくり粉:大さじ1)

〈作り方〉

① 和風の顆粒だしを溶かした水に、鶏ミンチを入れ、混ぜながら加熱する。

② 肉に火が通ったら、おろししょうが、砂糖、塩、みりん、しょうゆを入れてなじませる。

③ 一度火を止め、おたまで全体に広げるように水溶きかたくり粉を加える。

④ 再び加熱して、とろみをつける。

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:12:00 | 旬食みえ レシピ集 |

| 固定リンク

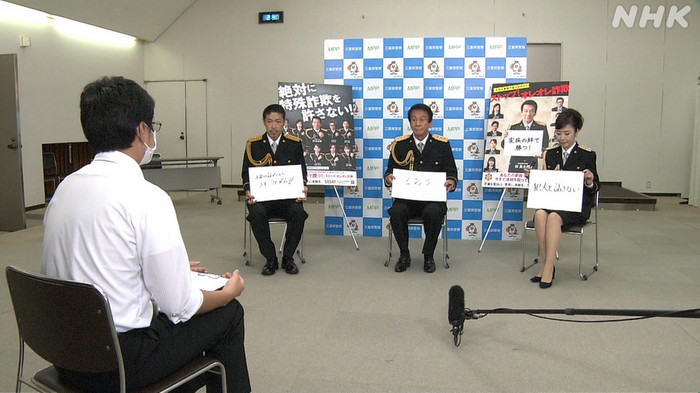

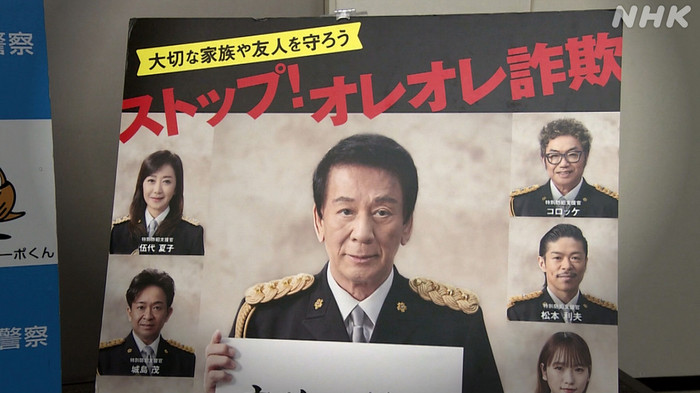

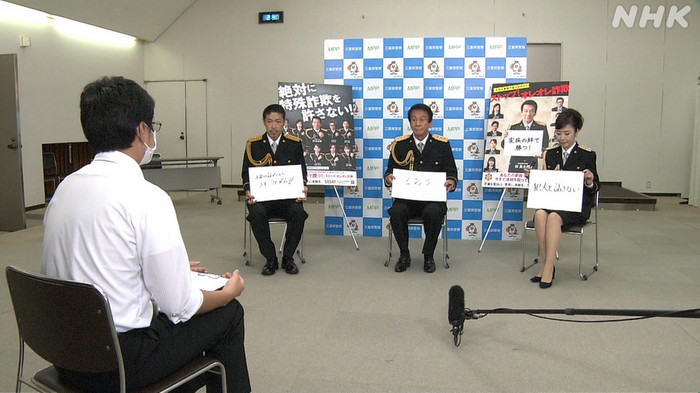

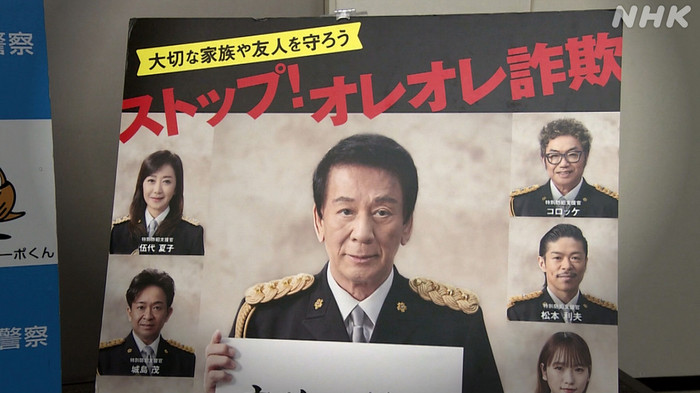

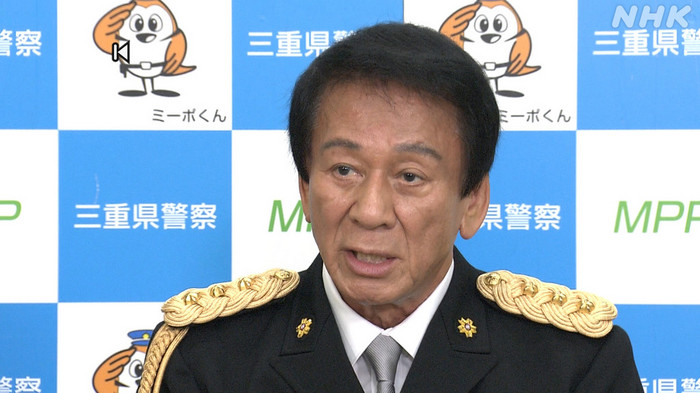

鍵は家族の絆!"特別防犯対策監"杉良太郎さんが語る

俳優の杉良太郎さん、杉さんの妻で演歌歌手の伍代夏子さん、それにEXILEの松本利夫さん。実は3人は、全国各地で特殊詐欺の被害防止の啓発活動を行っています。

NHK津放送局では3人が三重県警察本部を訪れた際に単独インタビュー。杉さんによると被害を防ぐ鍵は“家族の絆”にあるといいますが…。インタビューのほぼ全文を公開します。

(聞き手:津放送局 周防則志 記者)

被害を防ぐポイントは3つ!

記者)

特殊詐欺の被害を防ぐポイントはどこにありますか?

松本さん)

特殊詐欺にはいろいろありますが、全てにおいて「お金の話が出たらまずは疑え」というのが1つポイントだと思います。オレオレ詐欺、還付金詐欺、クレジットカードの暗証番号を聞かれたりもそうです。お金の話が出た時点でまず疑うこと、そのあとに人に相談をするのがポイントです。

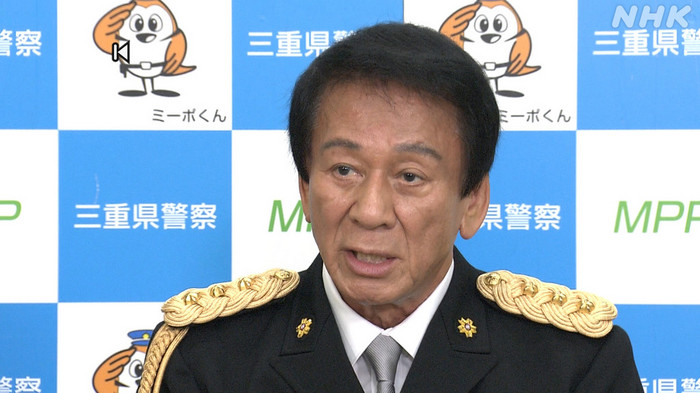

杉さん)

声に出す(会話をする)ことです。年をとると、なかなかしゃべりなれない。家族としゃべる機会もない。朝から誰ともしゃべっていないと隙をつかれる可能性がある。話し相手になって喜んでしまう可能性もある。みんなと話す、怖がらないで声に出していくことでしょうね。

伍代さん)

「絶対に私は大丈夫です」とみんなおっしゃるんですよ。「誰と話をしたって大丈夫、だまされないから。息子の声ぐらいわかるし」っておっしゃるんですけど、それでも被害が後を絶たない。

だから、犯人と思われる人や知らない人と話さないことが1番です。電話に出ないのは、本当に皆さん勇気がいるみたいなんですね。ずっと電話が鳴っているのに出ないのはもしかして知っている人かも、急用かもと思って、ドキドキするみたいなんですね。でも犯人の巧みな話術に絶対にひっかかってしまうので、知らない人からの電話は切る。もしくは留守電にするとかをおすすめします。

詐欺電話かかってきた経験ありの人も多い?

記者)

活動には多くの芸能人の皆さんが携わっていますね。

杉さん)

芸能界の中の有志が集まって、皆さんの力を借りると発信力も違いますので、説得力を持ってやっていくためには、こういった社会活動に対して相当理解していただいている事務所とかご本人にお願いをして、一致協力しながらやっています。

アイドルの方は、若い人たち、子どもたちのところにメッセージを送って、「お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに、家に帰ったらこう言ってね」と言ったり、年配の我々は、老人ホームや高齢者のところへ行ってお願いをしたりしています。

警察だけではなかなか届きにくいことも多いですから、防犯協会とか町内会長さんとか、地域の人の力を得てやっています。成功している地域ではやはり話し合いがある。みんながいろんなことを言い合う。それが犯罪阻止につながっているかなと。

記者)

これまでの活動の中で印象に残っていることはなんでしょうか?

伍代さん)

(啓発イベントに)お集まりいただく皆さんは高齢の方が多いんですけれども、そこで必ず聞くんです。「詐欺の電話がかかってきたことありますか?」って。そうすると結構手が上がるんです。びっくりして「だまされたんですか?」と聞くと、だまされちゃった人もたまにその会場の中で1人いるかいないかの割合いる。

中には「相手と会話をしている。6時くらいにかかってくるんだよ毎日」と言って、楽しみに待っちゃっている男性が1人いたんですよ。「ダメですよそんなの。それを誰かに言いましたか?」と聞くと、「今初めて言いました。警察にも言っていません、家族にも言っていません、誰にも言っていません。だけど、向こうがだまそうと一生懸命になっているところが面白い」って言う人もいたんです。それがものすごく印象的だったんです。

「ご近所にも知らせた方がいいです。そうやって言ってくださいね。気をつけましょうね、地域でみんなが注意しましょうね」って言ってその時は終わったんですけど、やはり電話はかなり無作為にあちこちにかけているんだなと、これだけたくさんの人が電話を受けたことがあるんだなと思って。

新型コロナウイルスの影響も…

記者)

コロナ禍で啓発活動の制限もあったと思います。

松本)

やはりこうやって現場に来て自分たちのメッセージを直接伝える場がなかなかなかったですね。コロナが少しでも収束して、自分たちもメッセージを強く伝えていくことが1番の望みです。この先もまだコロナがどうなるか分からないですが、詐欺自体は多発している中で、少しでも1人でも救われるよう、今後も頑張っていきたいです。

記者)

新型コロナの影響は被害に遭う側にも何かありますでしょうか。

伍代さん)

「おうち時間」が多くて、電話に出てしまうんですよね。それで丸めこまれてしまう。お家にいる時間が長い方への対策は、とにかく留守番電話とか警告が流れる電話に変えていただくか、犯人と話さないでいただきたいなと思います。

“家族の絆”が薄れる中で

周防)

そこで“家族の絆”が大切になるという活動をされていますよね。

杉さん)

私がこの職に就く時の話し合いの中心になったのが「家族の絆」なんです。家族団らん、家族が集まって食事をしたり、話をしたりする機会がなくなってきているんじゃないかと。

「家族の絆」が希薄になってきている、そして高齢者が増えておひとり住まいも増えてきた。そこにつけ込んだのが特殊詐欺です。お年寄りは1人で自分を守れないという、計算されつくした犯罪じゃないかなと思っています。

記者)

家族の間では、日ごろどんなことを気をつけていればいいのでしょうか?

松本さん)

日ごろからコミュニケーションを取ることです。先ほど杉さんもおっしゃっていましたが、声に出して会話する。ほかにも電話するとか、今ではメールやLINEなどあるので、とにかく連絡を取り合うという環境作りがとても大切です。

若い人も両親から相談されやすい雰囲気、環境作りをする。コミュニケーションをとることで、詐欺のグループに犯罪を起こしづらい状況をこちらで作っておくのが大切なんじゃないかなと。日ごろから心構えを持っておくことです。

犯人をあらゆる点で追い詰める!

記者)

特殊詐欺の加害者に対して言いたいことはありますか。

杉さん)

警察庁でも、あらゆる点で追い詰めようと、とにかくてっぺんを取りに行くということで、壊滅作戦を今やっているところです。

突っ込んで言えば、詐欺罪というのはちょっと軽いと僕は思っているんです。軽いから安易にやってしまうとか、適当にやればこれだけの利益になるとか、アルバイト料の何十倍、何百倍ともらえるみたいな、そういったことはもう許さない。安易にこういったところに手を染めちゃいけない。

記者)

これほど情熱をもって進めている杉さんの活動の原動力はどこにあるんでしょうか?

杉さん)

わからないです。質問されると昔は「お母さんの影響がありました」とかなんかいろんなことを言ってたんですけど、近頃はわからないですね。ただやってるんですよ。一生懸命やるとかいろいろ考えてないんです。

まぁそういった性格なんじゃないですかね。今の仕事、9割は法務省と厚生労働省と警察庁です。ちょっと前までは外務省があった。今ほとんど、芸能界は離れているかな。

“家族の支え合い”“電話でお金の話は不自然”

記者)

今後はさらにどのような活動をしていこうと考えていますか?

杉さん)

根本的にやらなきゃいけないのは、家族の支えあいがないと、思いやりがないと防げないということ。人の弱いところ、寂しいとかそういった隙間を狙ってくるのは、非常に悪質だと思っているので、電話、それからご本人たちの「家族の絆」です。

また金融機関などで、できたら暗証番号だけではなく、顔認証とか指紋認証を加えて欲しいなと思っているんです。なかなか一足飛びにはできませんが。

今、各県の警察からいろいろな要請があります。地域によって文化や習慣が違いますので、土地に根付いたようなところをまたさらに頑張っていきたいなと思います。

記者)

最後に県民の皆さんにメッセージをお願いします。

松本さん)

やはり家族間のコミュニケーション、連絡が取れる状況を常に心がけることが、本当に詐欺を撃退するのには一番いいのかなと思っています。日ごろから、家族間で合言葉なども決めながらコミュニケーションをとっておく。そして常に1人1人が自覚をもっておけば詐欺にあわないんじゃないかと思いますので、「家族の絆」を心がけていただきたいなと思います。

伍代さん)

とにかく知らない人に現金を渡さない、キャッシュカードも渡さない、そしてATMにもいかない、これを心がけていただきたいと思います。

杉さん)

本当にこれだけ覚えておいて欲しいのは、「電話でお金の話が出るのは絶対不自然」ということです。

「俺だ俺だ!」と言われても、「俺って誰?」って一言聞いてほしいなとは思いますね。「俺だ俺だ!」と言われて、自分の方から「なになにちゃん?」って子どもの名前を言っちゃったりなんかするのは特に良くないですから。それだけ気をつけるだけでも全然変わるんですよね。

「知らない人からの電話は詐欺ですよ、お金の話が出たら詐欺ですよ」というステッカーが貼ってあるのにだまされちゃうこともある。最初は詐欺かな、と思うけれど、「多分詐欺じゃないかな」と思ってだまされていくっていうケースもあるので、お金の話が出たら切ってください、そして電話があったということを警察に連絡してください。

周防則志 2020年入局

“地域の課題を解決する”報道を目指している

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:12:30 | WEB特集 |

| 固定リンク

"コロナきっかけ"AKB48と高校生がMVでコラボ!

人気アイドルグループ「AKB48」のニューシングル『根も葉もRumor』。このミュージックビデオで、メンバーと共演しているのが、“ダンス強豪校”三重高校ダンス部の部員たちです。

出演のきっかけは、なんと新型コロナウイルスの感染拡大にあったといいます。“奇跡のコラボ”を果たした理由とは?共演した部員の思いに迫ります。

(津放送局 村木麻衣ディレクター)

本当なん?奇跡のコラボ

「自分たちがAKB48さんとコラボするっていうのが普通ではありえない貴重なこと。いろいろな人から『すごいな!』とか『本当なん?』と驚かれました」

そう語るのは三重県松阪市にある三重高校の3年生でダンス部のキャプテンを務める柳瀬綺心(あやみ)さんです。

三重高校ダンス部『SERIOUS FLAVOR』は全国大会で準優勝したこともある強豪。今回、部内からオーディションで選ばれた80人がAKB48のニューシングル『根も葉もRumor』のミュージックビデオに出演しました。

激しい動きが特徴のロックダンスですが、なかでも圧巻なのがサビの部分で披露される『ウィッチウェイ』。両足を交互に上げる動きが特徴で、人数も相まって見た人に圧倒的な印象を残します。

コロナ禍に「今できることを!」

コラボのきっかけは、ある1本の動画でした。

去年、新型コロナウイルスの影響でなかなか集まることができずにいた部員たち。そうした中でも、顧問の神田橋純さんがオンラインで指導を続けるなど、新しい形での部活動を模索していました。

「今できることをやろう!」

そう考えた部員たちは、それぞれの自宅でダンスを撮影し、それを1つにまとめて編集した動画をユーチューブで公開しました。

キレのあるダンスに加え、トランプをしたりジャグリングをしたり、お気に入りのぬいぐるみが登場することも。部員ひとりひとりの個性が詰まったダンス動画は、ネット上であっという間に話題となりました。

まさかの秋元康さんからのオファー

この動画が音楽プロデューサーの秋元康さんの目に留まり、神田橋さんの元に連絡がありました。

「部員のほとんどが部活動で初めてダンスをやりだしたという点を評価してもらったみたいです。『初心者にダンスを教えるのが得意な先生がいると聞いたけれど、AKB48の子たちにもダンスを教えてくれないか』って連絡があって」

まさかの依頼に最初は驚きを隠せなかったという神田橋さん。「根も葉もRumor」の振り付けを考えて、さらにAKB48へのダンス指導を担当することになりました。

そして、部員たちもミュージックビデオに出演することになりました。

練習期間はわずか1か月…

振り付けが完成したのは6月でしたが、撮影は7月に決まっていたので、練習期間はわずか1か月。コロナ禍での活動制限や、夏の全国大会の練習などで、1日に確保できる時間は30分程度しかありませんでした。

それでも部員たちは部活以外の空いた時間に自主的に練習に励み、あっという間にマスターしていったといいます。

「テンポが速いので、それに振りを合わせていくのが大変でした。そして何より、何十人と大勢で踊るので、振りを合わせるのも難しかったですね」(柳瀬さん)

そして迎えた撮影当日。静岡県伊東市の学校に、AKB48のメンバーと、部員80人が集まりました。

分からないことだらけで緊張するときもあったものの、いざ撮影が始まってみると、自然と体が動いていったという部員たち。AKB48のメンバーのミュージックビデオへの熱意に、「自分たちも頑張ろう!」とやる気が出てきたと話します。

コロナを越えた先に…“プロから学んだこと”

「コロナ禍で色々できないことがあって悔しい思いをしました。でも、辛いときでもそれに負けずに『自分たちができること』を考えながらやってきたことで、前より強くなったと思っています。それを活かして出演したミュージックビデオなので、地域の人にも全国の人にも、自分たちのダンスを見て元気になってもらいたいです」

そう力強く語った柳瀬さん。AKB48という“プロのアイドル”の魅せるダンスを間近で見て、一緒に踊ったことが、彼女たちを大きく成長させたことがうかがえました。

来年3月には自主公演も予定。コロナ禍の“奇跡のコラボ”の経験を糧に、前を向いて活動を続けます。

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:13:00 | WEB特集 |

| 固定リンク

オータマのもっかい会いたいin紀北町【太田磨理】

今回は紀北町紀伊長島地区”魚まち”を訪れました。

お世話になった皆さんです。

約10年前と同じようにまちを案内してくれたのは

魚まちガイドの植田芳男さん。

植田さんたちはみんなが気軽に集まることができる

「魚まちのたまり場」という休憩施設を作り、

まちを盛り上げます。

漁師さんや地元の人に人気のお店で、

店主の武岡由紀子さんには

「カツオ茶漬け」を作っていただきました。

カツオの刺身にお湯をかけるという、

シンプルですが贅沢な、魚まちならではの食べ方。

これからも魚まちの味を伝え続けてほしいです。

魚介類の加工品開発に取り組む

長井優幸さんにも再会しました。

(写真右の方です)

これまで廃棄されていた

マグロの胃袋や卵などを使った珍味も開発。

海の魅力を広く発信し続けていらっしゃいます。

ロケ中にサプライズもありました。

紀北町役場の上村毅さん。

以前伊勢えび漁を体験させていただいた漁師の東順一さん、

誠さん親子にお会いしました。

東さん親子はカキの養殖を始められました。

魚まちは今も昔も変わらずあったかいまちです!

皆さん本当にありがとうございました。

投稿者:太田磨理 | 投稿時間:11:33 | 太田磨理 |

| 固定リンク

![]() リサイクルショップに見栄を捨てに行く/草かんむりさん

リサイクルショップに見栄を捨てに行く/草かんむりさん![]() 作者はきっと、若いころブランド品を買いあさっては身につけていたのである。ただしそのブランドが好きだからとか自分に合うからとかいう理由ではなく、注目を浴びたい、自慢したいという理由であり、人に見せることが目的だった。歳を重ねるにつれそれが単なる見栄だったと気付き、自分には必要のないものだと認めるに至ったのだ。

作者はきっと、若いころブランド品を買いあさっては身につけていたのである。ただしそのブランドが好きだからとか自分に合うからとかいう理由ではなく、注目を浴びたい、自慢したいという理由であり、人に見せることが目的だった。歳を重ねるにつれそれが単なる見栄だったと気付き、自分には必要のないものだと認めるに至ったのだ。![]() ガラクタを宝に変える子供の眼/奥田よしさん

ガラクタを宝に変える子供の眼/奥田よしさん![]() 「ガラクタ」はその辺に落ちている石ころだろうか、それとも空き箱やプラスチックの容器、壊れた道具、使い古した布類……。大人も何かに再利用できないかと考えはするが、それはもったいないという邪心(?)であって、素直な子どものように「宝」になるとまでは思わない。もっとも流木アートなどというのもあるから、大人の中にも「子供の眼」を持つ人もいるのだろう。

「ガラクタ」はその辺に落ちている石ころだろうか、それとも空き箱やプラスチックの容器、壊れた道具、使い古した布類……。大人も何かに再利用できないかと考えはするが、それはもったいないという邪心(?)であって、素直な子どものように「宝」になるとまでは思わない。もっとも流木アートなどというのもあるから、大人の中にも「子供の眼」を持つ人もいるのだろう。![]() 歯ブラシの余生は風呂のカビ落とし/市川勲さん

歯ブラシの余生は風呂のカビ落とし/市川勲さん![]() 不用になったものをすぐに捨てるのではなく、何かに役立ててから捨てようと工夫するのが、エコを意識した(ケチな?)暮らし方である。そんなもったいない精神にあふれる人を刺激するものの一つが、歯ブラシである。

不用になったものをすぐに捨てるのではなく、何かに役立ててから捨てようと工夫するのが、エコを意識した(ケチな?)暮らし方である。そんなもったいない精神にあふれる人を刺激するものの一つが、歯ブラシである。![]() 橋倉久美子先生

橋倉久美子先生