WEB特集

2022年06月02日 (木) "隠さず生きる"統合失調症 親と子の30年

ある日突然、自分の家族が、実際には起きていない“妄想”を訴えてきたとしたら…。そしてその“妄想”によってひどく苦しみ始めたとしたら…。どれだけの人が、そのことを周囲の人に包み隠さず伝え、助けを求めることができるだろうか。

病気による「症状」と、理解されにくさから生まれる「偏見」の“二重の苦しみ”に襲われる統合失調症。この病を隠さずに生きる道を選択した、ある親子がいる。

(津放送局 鈴木壮一郎)

“子どもと死ぬことばかり考えていた”

「この子を車に乗せたまま川に突っ込もうかいな、山に連れて行って2人で死のうかいな…。いっときは死ぬことばかり考えましたよ。本人が『痛い』『つらい』と泣き叫ぶ姿を見て」

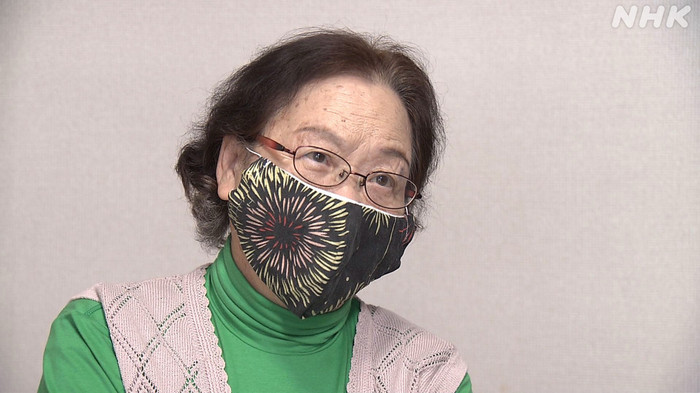

津市で暮らす河村淑子さん(81)は、統合失調症に苦しんできた長女と一緒に暮らしてきた過去をそう振り返る。長女の朋子さん(56)に異変が生じたのは今から30年ほど前、25歳の時だった。ある日突然苦痛を訴え、泣き叫び始めたという。

「『生きとんのがつらい。苦しい。ただ苦しい』と言って泣き叫ぶ。それだけです。わぁわぁと、幼稚園の子が泣くように泣き叫ぶ。病院に行っても泣いているから、みんな朋子の方を見るんですけど、その当時は私もいささか閉口しましたね」(淑子さん)

発症で全てが一変…苦しむ親子

「頭の中に手を突っ込まれて、脳みそをかき混ぜられるような感覚とか、アスファルトに小石をコロンと投げつけたような幻聴とか、そういったものがありました」

周囲はなぜ朋子さんが泣き叫ぶのか理解できない一方で、朋子さんは当時の症状について、そう説明する。

朋子さんは、三重県南部の町で生まれ育った。小さいころから手のかからない子で、高校時代には剣道部のキャプテンを務めた。学生時代は「スチュワーデスになりたい」と将来の夢を語っていたという。短大では栄養士の資格を取得し、仕事で忙しい父に栄養バランスを考えた晩ご飯を作ることも。

「多くの友人に恵まれるように」と願って付けられた“朋子”という名前の通り、海外に多くのペンフレンドを持ち、自宅の壁には世界各国の友人からプレゼントされたカレンダーが今も並ぶ。

しかし、朋子さんの生活は統合失調症が発症したことで大きく変わってしまった。当時、県の職員として働いていたが、職場に行くこともできなくなった。最初に通った病院ではうつ病と診断されたが、治療を受けても症状はよくならない。入退院を繰り返し、いくつかの病院を渡り歩いた末、発症から9年後に下された病名が「統合失調症」だったのだ。

「私の胎教が悪かったんやろうかとか、育て方が悪かったんやろうかとか。自分を責めるしかないですもん。未だに思いますよ。満足に生んであげられなくて申し訳なかったな」

淑子さんは、朋子さんが苦しむ様子を見て、自分のことを責め続けた。

“二重の苦しみ”をもたらす病

統合失調症は、脳のさまざまな働きをまとめることが難しくなり、幻覚や妄想などの症状が起こるとされている。

「テレビで自分の悪口が流されている」

「隣人が自分の家を盗聴している」

実際には起きていないことを信じたり、知覚に異常を来してしまったりする症状などが挙げられる。本人は実際には存在しない “悪口”や“盗聴”に苦しむ一方で、周囲にはその苦しみが理解されにくい。

かつては、「精神分裂病」と呼ばれ、差別された歴史もある。病気による症状と理解されにくさという、いわば“二重の苦しみ”によって、当事者やその家族に孤立をもたらす統合失調症だが、決して縁遠い病ではない。厚生労働省のホームページによると、発症する人は人口の0.7%と推計され、100人に1人弱の割合で発症するという。

朋子さんの場合には、激しい痛みを伴う“体感幻覚”も発症した。背中を刃物で突き刺されたような痛みを感じ、夜中に救急車を呼んだことも一度や二度ではない。

「そのころは病気について何もわからなかったので『誰も刃物なんて刺してないよ』って、たださするだけ。『ここが痛いの?』『あそこが痛いの?』って言って、さするだけ。どうしていいかわからなかった」と、淑子さんは語る。

“頭がおかしい”“気持ち悪い”心ない言葉の数々

病気に苦しむ一家をさらに追い詰めたのは、当時住んでいた近所の住民から向けられる偏見のまなざしだった。朋子さんは「頭がおかしくなった」と言われ、水をかけられ、石をぶつけられた。「朋子ちゃんは頭がおかしいから、気持ち悪いから」と言って、去って行った友人もいたという。

淑子さんは、当時の自宅から引っ越す際、近所の人からかけられた言葉が忘れられない。

「『朋子ちゃんは頭がおかしい。今度入る(引っ越してくる)人も、朋子ちゃんみたいな娘さんがおんのやろか』と言われました。横面張ったろうかと思うくらい腹立ちましたに。親に向かってそんなこと言うかと思って、涙が出ましたに。どこへ行って、何をして迷惑かけたわけでもないのに」

娘の病気に苦しみ、偏見の目を向けられて周囲から孤立した淑子さんの頭に浮かぶのは、“2人で死のう”という考えだけだったという。

“隠さない”という選択の先に

差別や偏見にさらされる中、淑子さんは引っ越しを機に、ある決断をした。朋子さんを偏見の目から守るため、あえて近所や周囲の人に対し、病気について説明して回ることにしたのだ。

「あるとき気付いたんですよ。隠してしまうと、せっかく生まれてきた子なのに、この子の人生がないやないかと。隠すということは、本人を否定してしまうことやないですか。100%この子の人権がなくなってくやないですか。親が見てやらなかったら誰が見てくれるんです。私はそう思って腹くくったんです」(淑子さん)

いま、親子は、津市の古くからある住宅地の一角に暮らしている。ここに引っ越してきた11年前、淑子さんは、近所の一軒一軒にあいさつして回る際、朋子さんを連れて歩いたという。そして、それぞれの住民に、朋子さんには統合失調症という精神の疾患があること、どのような症状があるかということ、そして、「何かあったら助けて欲しい」と伝えた。

「さらにつよい偏見にさらされるのではないか」という不安を抱えつつ、あいさつに回った淑子さんたち。しかし、不安は杞憂だったという。近所の人たちに病気の説明をすると「ああそうですか、よろしくお願いします」といったように反応は拍子抜けするほど穏やかなものだったのだ。

実際、今の朋子さんは社交的だ。近所には、都合がつけばお菓子を手にお互いの家を行き来して、お茶をする新たな友人もできた。それ以外にも共通の趣味を持つ友人も多い。松阪市にジャズを聴きに行ったかと思うと、京都まで友人と旅行に出かけた際の写真も見せてくれた。

淑子さんは「うれしいですね。『朋子ちゃん、今度焼肉食べに行こうな』と誘ってもらって、それだけよくしてもらえる。あの人車には乗らないから、運転手は私なんですよ」と言って笑う。

そして、それは、朋子さんも同じだ。「生活が明るくなりました。差別されないから。生活がしやすくて、安心感が持てました。やっぱり偏見なく、1人の人間として見てくれることがうれしかったです」。そして、付け足すように「生きる希望を与えてくれます」と話してくれた。

親が子の病気を隠すことこそ偏見ではないか

統合失調症という周りからすれば理解するのが難しい病気を持つ家族にとって、そのことを公表するのは勇気がいることだろう。淑子さんも、これまでに出会った同じ境遇にある家族が「病気がある子のことを親が隠してしまう」様子を目の当たりにしてきた。

「こういう病気を持つ子は皆(親が)隠すんですよ。家族が外へ出さない。私もそうでしたよ、最初は。何が起きたかわからんから、(朋子が)泣き叫ぶのを見て、恥ずかしかったですよ。『そんなに大きな声で泣かんといてさ』って、私言いよったですもん。それ、すなわち、もう偏見やないですか。『みっともないからやめてちょうだい』って言いよったですもん」

そうした中で淑子さんが気付いた「“隠す”ことは、本人を否定してしまうこと」という考え。朋子さんは、子どもの病気などで同じような思いに苦しむ家族たちに、オープンにして助けを求めることの大切さを説く。

「30年、血を吐くような思い、死のうというような思い。いろんな思いがあって。苦しんでいる子を見てね、私“恥ずかしい”なんて、思えなくなったんですよ。だから、(病気の子を持つ)世間のお父さんとお母さん方も、余分なことをしゃべる必要はないですけども、つらいときは『こういうことがつらいんやわ』って、助けを求めてもいいんじゃないか。まず、親が偏見を持たない、恥ずかしがらないということです」

“統合失調症という病を隠さずに生きる”。偏見や差別に苦しんだ過去を経て、親子が選んだ生き方がそこにある。

鈴木 壮一郎

2008年入局 初任地は津局

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:17:00 | WEB特集 |

| 固定リンク

2022年05月24日 (火)あぁルームランプ消し忘れでバッテリー上がり...どう防ぐ?

忙しい朝。よしっ、出勤しようと車に乗ったけれど…。あれ?エンジンがかからない。もしかして…と思ったら、うわっ!ルームランプONにしっぱなし!!バッテリー上がってしまった!!

そんな経験ありませんか。なぜルームランプをつけっぱなしにしてしまうのか、そして対策はどうしたらいいのか。調べてみました。

(津放送局 杉野希都ディレクター)

“消し忘れでバッテリー上がり”を調べて!

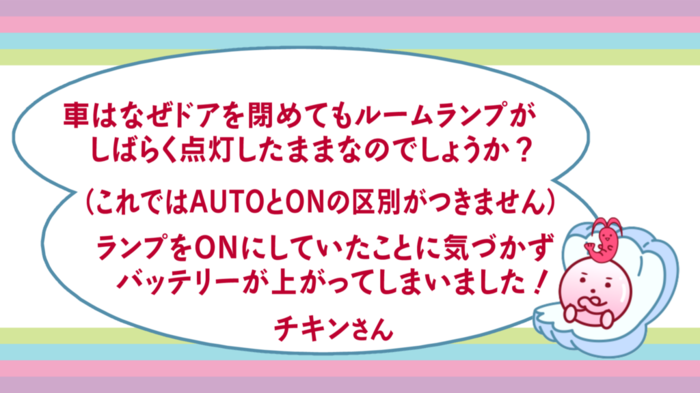

NHK津放送局では、視聴者から寄せられた身近な疑問について津放送局の記者やディレクターたちが調査する「まるみえニュースポスト」を設けていますが、先日、車のルームランプに関する次のような投稿が寄せられました。

「車は何故ドアを閉めても、ルームランプがしばらく点灯したままなのでしょうか?

(これではAUTOとONの区別がつきません。)

ランプをONにしていたことに気づかず、バッテリーが上がってしまいました!」

「ルームランプのつけっぱなしによるバッテリー上がり」、車社会の三重県では決して珍しいことではありません。むしろ、周りに聞いてみると津放送局内のスタッフにも経験者が結構いることが分かりました…。そんな「ついやっちゃった!」人たちの声に押されて始まった今回の調査。まず、ルームランプの基本的な機能をおさらいしたいと思います。

ルームランプって、そもそもどうなってるの?

一般的に、運転席や車の天井などについているルームランプ。車種によって違いますが、多くの車のランプは、ON・AUTO・OFFの3段階に切り替えられるようになっています。

AUTOの場合、ドアを閉めた後30秒ほどで、ランプが自動で消えるようになっています。一方、ONにすると、ランプはずっと点きっぱなし。AUTOと勘違いして、長時間放置すると、バッテリーが上がってしまうというわけです。

最近の車では、ルームランプをONにしていても、車から鍵を持って離れると自動で消えるものも増えているといいますが、まだ、こうした車に乗っているという方も多いと思います。

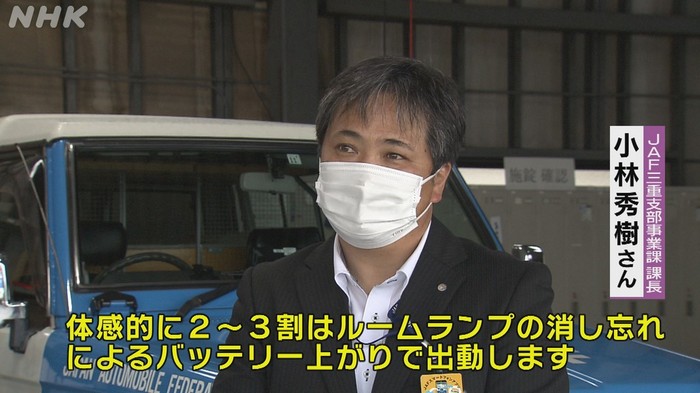

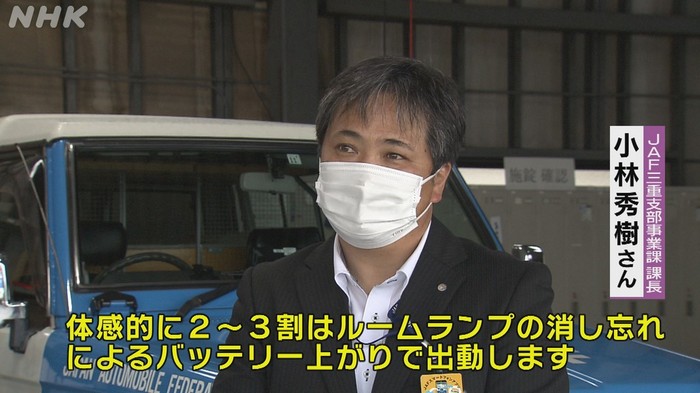

JAF出動原因もバッテリー上がりが“最多”

こうしたバッテリー上がり、どれくらい起きているのでしょうか。JAF=日本自動車連盟三重支部に聞いてみました。ロードサービスの現場に長年にわたって出動していた小林秀樹さんによると、出動理由で一番多いのが「バッテリー上がり」だといいます。そして、正確な統計データは、記録をとっていないのでわからないものの、「現場に行っていた時の体感的に、そのうち2~3割はルームランプの消し忘れが原因ですね」と話していました。

ルームランプは恐らく最も使用する時間帯は暗くなってから。だいたい一日の最後、車を降りるときなどに荷物をとったり、手元を整理したりするときにつけて、そのまま朝までつけっぱなしに気づかず、バッテリーが上がってしまったというパターンが多そうです。

AUTOでしばらくついてるのは進化の証!?

でも、そもそもですよ?ドアを閉めた時に消えてくれれば、AUTOかOFFかなんてすぐに気づけるじゃん!なんでわざわざ30秒もついてるの!?・・・というのが投稿者の疑問ですが、いったいなぜなのでしょうか。こんなニッチな質問に親切に答えてくださったのが、元自動車メーカーの開発者で、自動車研究家の山本シンヤさんです。

スタッフ:

「そもそもルームランプはなぜドアを閉めても消えないんでしょうか?」

山本:

「…そんな質問をされたのは初めてですね」

スタッフ:

「ですよね…。すみませんっ」

山本:

「いえ、まあ簡単に言うと、そちらの方が便利だからですね」

え?どこが便利なの??

山本さんによると、ルームランプが今のようになったのは20年ほど前。それまではAUTOの場合、ドアが開いたらつき、閉まったら消える単純な仕組みだったそう。ん?だったらそのままでよかったじゃないですか。

2000年代に入り、車の制御技術が発達したことで、ルームランプが進化します。ここで初めて、ドアを閉めても30秒ほど点灯するようになりました。実はこの機能、「夜、出発する時」にドライバーをアシストするための機能だったといいます。

「夜、車に乗って、エンジンをかけるまでに、シートベルトを締めたりとか、シートの位置を調整するとか、出発のためにいろいろやることがありますよね。そういう意味合いで30くらいドアを閉めてもついたままで、スッと消えてくっていう機能がプラスされたんです。いわばルームランプの進化とも言えると思います」(山本さん)

なるほど。「夜、車を降りる時」のことばかり考えていましたが、ドアを閉めてもランプがついているのは、出発する前の準備の時に手元を照らすためなんですね!

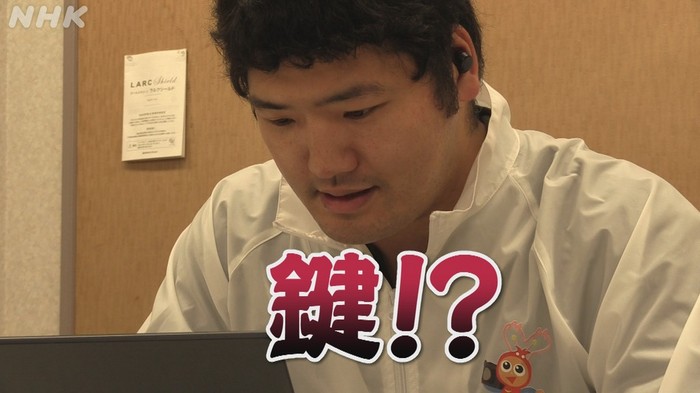

解決編~君は鍵(ロック)をかけない~

ただ、この出発する時にはありがた~い、30秒点灯機能が、投稿者や津放送局のスタッフたち、果ては全国、全世界のドライバーに、「つけっぱなしなのに気づけないよ症候群」を引き起こしているのもまた事実。この勘違い、どうすれば防げるのか?ついに核心に迫りました。

スタッフ:

「AUTOとONの違いに気付けない。それが原因でバッテリーが上がってしまうっていうのは、どうやったら防げますかね?」

山本:

「…鍵をしめると、普通はルームランプは消えるんですよ。AUTOだったら。ついてるはずないんですけど…」

スタッフ:

「鍵!?」

一瞬、僕の心臓のBPMが190になりましたが、いや、そんなまさか…。試しに投稿者に車をかりて、AUTOの状態で鍵をかけてみると…。

あ、普通に消えた…。きれいに。スッと。この悩みを跡形もなく吹き飛ばすように…。投稿者に確認したところ、自宅の敷地内に車を停めているため、鍵をかける習慣がなかったとのこと。

いや、鍵かけてくださいよ、とも思いましたが、調べてみると車に施錠をしないケース、決して投稿者だけの話ではありません。三重県で去年発生した、車上狙いの件数は439件。そのうち56.7%と、なんと半数以上が無施錠の状態です。自宅などに停めていると、ついつい鍵をかけないことが習慣になっている方が一定数いるようです。

防犯の面からも、ルームランプの消し忘れを防ぐためにも、一番大事なのは施錠、といえそうです。

ドアを閉めてから、

鍵をかけると消える→AUTO

鍵をかけても消えない→ON(つまりつけっぱなし)

鍵をかけてちゃんと確認することで、勘違いは防げるのです。

番外編~それでもルームランプは消し忘れるから~

調査を終えようとすると、津放送局内のランプ消し忘れ経験者たちからこんな声が。

「私は車の鍵をちゃんとかけてましたよ?急いでいる時とか、荷物で手一杯の時とか、バタバタしていると気付けないこともあるじゃないですか!」

そんなどうしても消し忘れてしまうという人はどうすればいいのでしょう?大手カー用品店に尋ねたところ、すぐにできる対策の一つが、ルームランプを市販されているLEDに付け替える方法です。

消費電力を8分の1から10分の1に抑えられるので、バッテリーの状態にもよりますが、上がりにくくなるとはいえます。早速、私も自分の車でやってみましたが、ドライバーなどを使って、結構簡単に付け替えることができました。しかも、従来の電球より明るくもなりました。

ただ、これでも完全にバッテリー上がりを防げるわけではありません。そんな時の最終手段が、こちらも市販されているジャンプスターターです。普段はスマホなどのモバイルバッテリーとしても使用でき、バッテリーが上がってしまった際は車に電力を供給し、復活させることができます(バッテリーの状態や容量によって必ずしもできるわけではないとのことです)。

鍵をかけることで、消し忘れは防ぎやすくなると思いますが、それでも忘れやすいんです!という方は、万が一のため、こんな準備もしてみてはどうでしょうか。

(津放送局 杉野希都ディレクター)

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:17:00 | WEB特集 |

| 固定リンク

2022年05月09日 (月)集団力学に認知的不協和?横断歩道で車が止まらないワケ

「信号機のない横断歩道での車の一時停止率、三重県で大幅改善」

「停止率3.4%で全国ワーストから、47%にアップ!」

こうしたニュースを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。確かに、以前と比べると止まってくれるようになったかな…。私もそう感じていました。

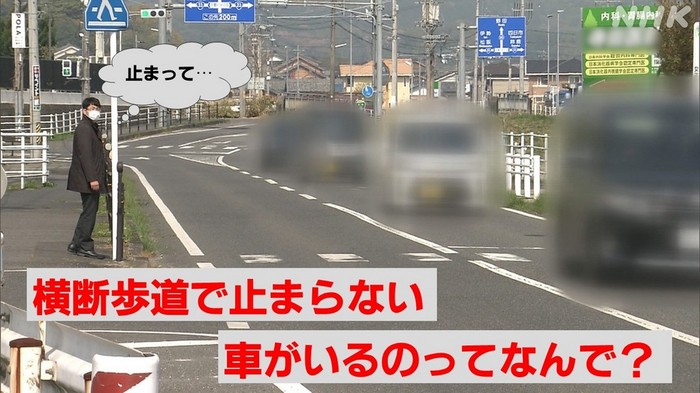

そんな中で「いやいや、そんなことはない、全く改善されてないですよ」といった声が津放送局に寄せられました。取材すると、まだまだ車が止まらない実態と、その裏にあるドライバーの“ある”心理が見えてきました。

(津放送局 周防則志)

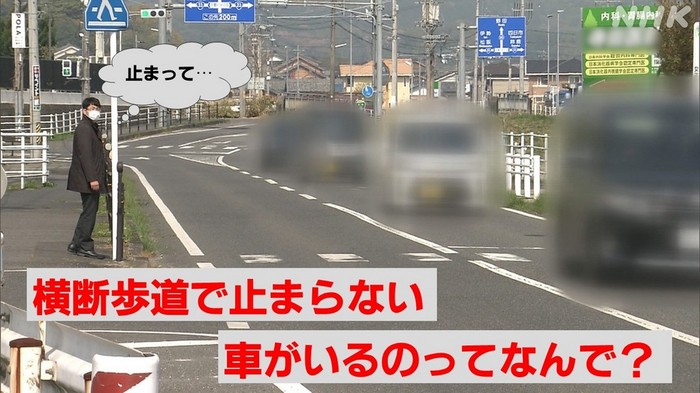

改善してない!まだまだ止まらん横断歩道

「最近、三重県の横断歩道で車の停止率が上がり、マナーが向上したと報道されているが、全く改善されていない。(家の近くにある)横断歩道では歩行者は車が切れるのをひたすら待っている状態。いつ事故が起きても不思議ではないです」

NHK津放送局に寄せられたメッセージです。

改善したと言っても去年の停止率は47%、いまだ半分以上は止まっていません。また、停止率の調査はJAFが各都道府県で2か所ずつ横断歩道を選んで行っているもの。横断歩道の場所は公表されていませんが、あくまでその2か所のデータであって、県全体の傾向を表しているかはわかりません。

となれば、まだまだ止まらない、という横断歩道もあるはず。いったい、どんな場所なのか。さっそく、送ってくれた津市の伊原修二さんに、現場を案内してもらうことにしました。

伊原さんが危険だと指摘するのは、津市神戸、県道657号にある横断歩道です。伊原さんは買い物で出かけるときなどに、ほぼ毎日使っていると言います。

「ドライバーが意地でも止まらないんじゃないかなっていう、そんな明白な意志を感じるくらい止まらないです。ここに関しては全く改善されていません。人の命がかかっていますから、ドライバーには、守るべきは守るということを遵守してもらいたい」

憤りを隠せない様子の伊原さん。小学校があるので利用する児童もいるほか、近くの団地に暮らしている高齢者も多く、とても危険な状態だと言います。近くに住む人たちにも話を聞いてみました。

「車が止まるのが当たり前なはずですが、全然止まらないです。なんか急いでいるみたいな感じで、パーッと行かれるので、怖い」

「もう仕方ないっていうふうにあきらめてますから」

といった反応で、この横断歩道では車が止まらない、というのは地元の多くの人が感じている思いのようです。

実際に私も、横断歩道を渡ってみようと、待ってみることにしました。1台、2台、3台…。車はどんどん通り過ぎていくばかりで、全く止まりません。結局、15台ほど通過したところでようやく車が途切れ、渡れました。5回ほど試してみましたが、止まってくれる車は1台もないという状態でした。

“カーブが原因”?止まらない理由

なぜ、横断歩道で車が止まらないのか。なにかこの場所特有の理由があるかも知れない。そう思って、伊原さんや地元の人たちに聞くと、「カーブが影響している可能性があるのでは」とのこと。

この道路、東西に走っていますが、東から走ってくる車が、特に止まらない傾向があるといいます。実際に東から西に向かってこの道路を車で走ってみました。すると、カーブをこえたすぐ先に横断歩道が。見通しがききにくいため、横断歩道に気づくタイミングが遅くなり、結果として止まらないのではないかというのです。

さらにこの道は、10年ほど前に鈴鹿と松阪を結ぶ「中勢バイパス」と接続。横断歩道から少し西に向かうと、「中勢バイパス」に乗れるようになりました。その頃から徐々に交通量も増えたと言います。

「交通量で言うと軽く10倍にはなっていると思います。それまではほとんど地元の人、知ってる人だけが通るって感じの道路だったんですが、中勢バイパスがつながってからは、抜け道として使われるようになってます」(伊原修二さん)

バイパスに向かってスピードを出す車も増え、横断歩道で止まらない車もさらに増えたと言います。

“流れを止めたくない”?止まらない理由

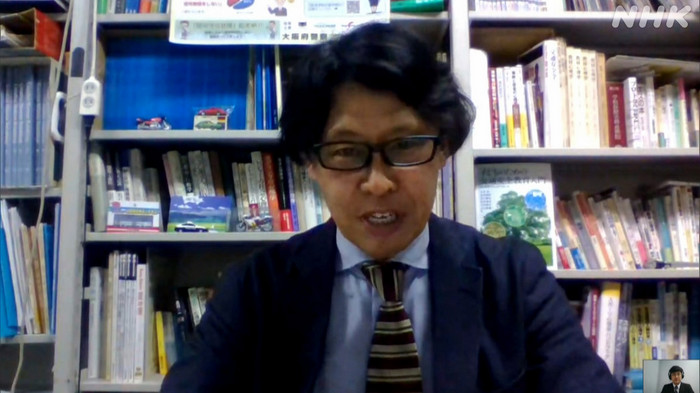

止まらない理由は、ドライバーの心理にもあると専門家は話します。元プロのオートバイレーサーで、交通心理学に詳しい大阪国際大学の山口直範教授に、話を聞きました。

「ドライバーは自分が止まると、車の流れを止めてしまうのではないかと、後ろのドライバーへの配慮をしてしまいがちです。本来は必ず止まらなければならないというルールがあることはわかっているんです。それでも環境との影響、環境との相互作用で、止まらずに行ってしまうというのはあります。ですので、交通量は非常に大きな要因となり得ますね」

交通量が多く、後続車がいる場合、後ろに来ている車を気にして、止まらずに進んでしまうと言うのです。

「集団力学」「認知的不協和」…止まらない理由

山口教授はほかにも、心理学的に見て複数の要因が関係していると分析しています。山口教授による分析を順番に紹介します。

①「集団力学」

みんなが止まらないから自分も止まらない、あの人が止まっていないから私も止まらないという心理が働いている。日本では現状、そもそも止まらない人が全体のうち圧倒的に多いことが、止まらない要因になっている。

②「優位性の効果」

車に乗っている人は歩行者と比べたら物理的に優位だということが、人の心理に影響している。ぶつかってもケガをするのは人だから、車に乗っている自分のほうが優先だとドライバーが思い込む。そして歩行者側も遠慮がちになってしまう。

③「認知的不協和」

「歩行者にとっても、さっさと通過してあげたほうがためになるだろう」などと、都合のいい理由付けをしている。日本のドライバーの誰もが「歩行者優先」ということばは知っているのに、実際の行動が伴わない状態ができあがっている。

④「匿名性」

車は閉鎖された空間で、誰が運転しているのかわかりにくい状態。匿名性があるときは攻撃性が高まるというのが様々な心理学の実験結果で報告されていて、車の運転の場合も、どこの誰かわからない状態ならば行っても分からないだろうという気持ちが働いて、止まらずに行ってしまう。

⑤「スピードを落としたくない」

スピードを落とさないと、スムーズにストレスなく走れる上に、燃費の面でも効率が良く、今のままの速度を維持して、止まりたくないという心理が働いてしまう。

こうして並べてみると、「自分も当てはまる…」というものもありませんか。知らず知らずのうちに、止まらないでいい理由を自分でつくっていないか、私も気をつけたいと思いました。

解決の鍵は「同調効果」

では、こうした要因があるとしたうえで、どのような対策をとったらいいのでしょうか。山口教授は次のように話しています。

「ドライバーに教育を徹底する、取り締まりを徹底するという方法がまずありますよね。一方で、歩行者側にもやれることがあります。手を挙げる『ハンドサイン』で、歩行者が渡りたいんだと意思表示をすると停止率が著しく上昇するという報告があります」

ドライバーが守らないといけないルールなのに、なぜ歩行者側が何かしないといけないのだ、という考えがあるのもわかります。ただ、こうすることで、止まる車が増えるのもまた事実。少しずつ、ドライバーの考え方を変えていくためにも、歩行者側が“渡るんだ”“今から向こうに行きますよ”と意思を示すことも大切だと言えそうです。

さらに、山口教授はもう1つ、ドライバー側の対応について興味深い話をしていました。みんなが止まらないから私も止まらないという先ほどの「集団力学」。これを裏返してみれば、自分が止まることで、ほかの人も止まるようになる「同調効果」にもなるというのです。

目標は停止率100%。ドライバーの皆さんひとりひとりが止まることで、それがほかのドライバーにも影響を与えて、世の中全体の考え方が変わっていく。そんな流れにつながっていってほしいと思います。

周防則志 2020年入局

“地域の課題を解決する”報道を目指している

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:15:00 | WEB特集 |

| 固定リンク

ページの一番上へ▲