【みえDE川柳】 お題:袋

両の手に笑みがこぼれるのし袋/谷てる子さん

両の手に笑みがこぼれるのし袋/谷てる子さん

御祝儀を戴き、顔はもちろんのこと、両方の手の指先一本一本にまでその喜びが溢れ出ている様子がはっきりと浮かんでくる。「両の手に」の上5が少し硬い感じがするが、それにも増して、手から笑みがこぼれるという素晴らしい表現をされたところを評価させて頂いた。何をお祝いしてのご祝儀なのだったのだろうか?こちらまでうきうきとさせられる句である。

御祝儀を戴き、顔はもちろんのこと、両方の手の指先一本一本にまでその喜びが溢れ出ている様子がはっきりと浮かんでくる。「両の手に」の上5が少し硬い感じがするが、それにも増して、手から笑みがこぼれるという素晴らしい表現をされたところを評価させて頂いた。何をお祝いしてのご祝儀なのだったのだろうか?こちらまでうきうきとさせられる句である。

非常袋入れたいものが多すぎる/かぐや姫さん

非常袋入れたいものが多すぎる/かぐや姫さん

非常袋には非常事態に備え最低限、命を繋ぐための物を入れておかねばならないものである。しかし、いざその準備をするとなると、あれもこれもいやこれも持って行かないとだめだ。とても全部は、収まらない。困ったものだ。今、話題になっている断捨離の難しさにも通じるものを感じるとともに、人の欲には限りがないというふうに読み取るとおもしろい。

非常袋には非常事態に備え最低限、命を繋ぐための物を入れておかねばならないものである。しかし、いざその準備をするとなると、あれもこれもいやこれも持って行かないとだめだ。とても全部は、収まらない。困ったものだ。今、話題になっている断捨離の難しさにも通じるものを感じるとともに、人の欲には限りがないというふうに読み取るとおもしろい。

やりくりが月謝袋に詰まってる/ジャック天野さん

やりくりが月謝袋に詰まってる/ジャック天野さん

親というものは、自分は辛抱しても子供の将来のためには、お金を惜しまないということだろう。月謝袋を通じて、親と子の関係を巧く表現したところが、良い。また「やりくりが」の上5に親の愛情が巧く込められている。それにしても、最近の子どもはいろいろな習い事で忙しいようだ。そんなところまで思うと何処か哀しいような複雑な思いが漂う句でもある。

親というものは、自分は辛抱しても子供の将来のためには、お金を惜しまないということだろう。月謝袋を通じて、親と子の関係を巧く表現したところが、良い。また「やりくりが」の上5に親の愛情が巧く込められている。それにしても、最近の子どもはいろいろな習い事で忙しいようだ。そんなところまで思うと何処か哀しいような複雑な思いが漂う句でもある。

<入選>

マニュアルの通りに入れるのし袋/久実さん

晴れた朝堪忍袋そっと干す/汐海 岬さん

胃袋を掴んだ君の隠し味/ちょこべえさん

寝袋にくるまり星をひとりじめ/メダカさん

お転婆をそろり歩かす白い足袋/福村まことさん

不平不満飲む胃袋がただれだし/牛美さん

ボランティア袋に詰めてある酸素/マイベストさん

知恵袋スマホの陰で縮んでる/西井茜雲さん

あれこれとウツも入れ込むゴミ袋/富田さよ子さん

焼き芋の袋は人の温かさ/せきぼーさん

丹川修先生

丹川修先生

「袋」というお題に対し、色々な「袋」にお目に掛かり、楽しく選をさせて頂きました。なかでも堪忍袋、知恵袋、のし袋、ポチ袋、ゴミ袋、レジ袋などが、多くありました。できる限り、それぞれの「袋」で、入選句を戴きたいと思いましたが、内容により片寄りが生じた事をお許し願いたい。ただ、今までの先生からも「字結び」についての説明はあったことと思いますが、再度触れさせていただきます。今回のお題である「袋」は、本来何かを入れるものと解釈されるべきものです。それを関係性の薄い、袋と言う字が使われただけの言葉や地名などは、川柳の世界では特別な断り『字結び可』などがない限り、詠むべきではないとされています。今回でも「池袋」や「お袋」などが、それに当たります。ただ、「お袋」は優しく包み込む袋の感じが出ていればOKかも知れません。漢字の一字題に起こりがちですので、気を付けるようにしたいものです。たくさんのご投句を戴きありがとうございました。

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:18:50 | 過去の入選作 |

| 固定リンク

みうみくんのお仕事図鑑「理美容はさみ職人」

今回の「みうみくんのお仕事図鑑」は、

理容師さんや美容師さんが使う

「理美容はさみ」を作る職人、

山端公喜さんをご紹介。

山端さんはこの道43年。

機械で大量生産するメーカーも増える中、

「手作業」にこだわっています。

はさみができるまでには

およそ40もの工程があるそうで、

1番大事だという作業がこちら・・・

丸い砥石(といし)で、

はさみの刃の「裏側」にわずかなくぼみを

つくります。

目で見てもほとんどわかりませんが、

「はさみの命」と山端さんが言うほど

大事なくぼみなんです。

どのくらい削るかは、

手の感覚でわかるんだそう!

山端さんは現在、息子の兼匠さんと2人で

はさみを作っています。

親子2人の手で、全国の理容師・美容師に

信頼されるはさみを作り続けています。

ご協力いただき、ありがとうございました!

投稿者:大橋和綺 | 投稿時間:12:33 | 大橋和綺 |

| 固定リンク

【旬食!みえ】 大根ギョーザ

料理監修:三重調理専門学校

「大根ギョーザ」レシピ

<材料>

(皮)

大根 1/2本

塩 適量

かたくり粉 大さじ2

(タネ)

白菜 100g

にら 1束

しいたけ 4本

塩(野菜用) 小さじ1/2

豚ひき肉 200g

塩(肉用) 小さじ1/3

おろしにんにく 小さじ1

おろししょうが 小さじ1

しょうゆ 大さじ1

酒 大さじ1

<レシピ>

① 大根は皮をむき、真ん中の太い部分を2・3ミリほどの薄さの輪切りにする。

② 大根に塩をふり、水分が出て柔らかくなるまでしばらく置く。

③ 大根の水気をペーパータオルで吸いとり、茶こしを使ってかたくり粉をふるう。

④ 白菜・にら・しいたけは、みじん切りにして塩をふり、しばらく置く。

⑤ 豚ひき肉に塩を加えて、粘りが出るまでよく練る。

⑥ おろしにんにく、おろししょうが、しょうゆ、酒を加えて、よく混ぜる。

⑦ 野菜の水気をよく絞って、豚ひき肉と混ぜあわせる。

⑧ 大根にタネをのせて、半分に折ってはさむ。

⑨ 油をひいたフライパンで、両面に焼き色がつくまで中火で焼く。

⑩ フライパンに水を加えてフタをし、2・3分蒸し焼きにする。

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:12:00 | 旬食みえ レシピ集 |

| 固定リンク

"フェルトが私に友達を連れてきてくれた"

「小さな頃からなぜかわからないけど、お友達と仲良くなれなくって…。自分らしくふるまうと嫌われるんだって思って自分を隠してきました」

周囲とうまくなじめず居場所がない…。周りから馬鹿にされているようでつらい…。

ずっと生きづらさを抱えながら暮らしてきた1人の女性。

そんな彼女が、大きく変わったのがフェルトとの出会いでした。

発達障害を公表した羊毛フェルト作家の話です。

(津放送局 鈴村亜希子)

羊毛フェルトの世界

愛らしい瞳でこちらを見つめるハリネズミ。本物そっくりのフクロウたち。いずれも“羊毛フェルト”で作られた作品です。羊毛フェルトは、色のついた羊毛を専用の針で刺して形づくる手芸。針に返しがついていて、刺すと繊維が絡み合い、好きな形に仕上げられます。

「どうやったらよりリアルな姿に近づけていけるかとか、それとももっと違う形にしてやろうかとか。そんなことをいろいろ考えながら想像できるのが楽しいんです」

作品を手がけた三重県鳥羽市の羊毛フェルト作家monmoさんは、羊毛フェルトの魅力をそう語ります。

生きづらい…“自分をマジックで塗りつぶす感覚”

そのmonmoさんは、小さいころからずっと生きづらさを感じながら暮らしてきたと言います。

「これかわいいよね」「うん、かわいいよね」

小学生のころの、同級生とのそんな何気ない会話にもうまくついていけない。実はかわいいと思っていないけれど、そう伝えると仲間はずれにされてしまうかもしれない。

自分らしくふるまうと嫌われたらどうしようという心配から、いつしか本当の自分の気持ちを隠して人と接するようになったというmonmoさん。「自分をマジックで塗りつぶすような感覚だった」と当時の気持ちを語ります。

就職してからも、人間関係でつまずいたり、ケアレスミスをして「要領が悪い」と叱られたりの日々。

「飲み会に行くのもすごく辛かったです。いじられたりするんですけど、加減がよく分からなくって、本当に悪口を言われているのか、馬鹿にされているのかもわからない。自分はだめなやつなんだって、つらかったですね、すごく」

会社を辞めて、ひきこもっていた時期もあったといいます。

発達障害と診断 そしてフェルトとの出会い

7年前、周囲のすすめもあって病院を受診。発達障害の「自閉症スペクトラム障害」と診断されました。

「発達障害だとわかってほっとしました。あ、自分が悪かったんじゃないんだって思えて。ただ一方で、治らないんだってなっていうショックもありましたね」

診断では、短期的な記憶を留めておくのが難しいことがわかった一方で、処理能力がはやく、それが手の器用さにつながっていることも判明しました。

そのころに始めたのが羊毛フェルトです。「そばにいてくれる友達がほしい」と思ったことが始めたきっかけだといいます。

診断で分かった手先の器用さを生かし、制作を始めると腕前はめきめきと上達。ボランティアで通っていた鳥羽市の交流施設で、作品の展示会を開いたところ、大好評となりました。そのまま翌年には、羊毛フェルトを教える教室を始めるまでに至ったのです。

発達障害を公表して開けた世界

作品が認められることで、信頼できる人たちに囲まれ、順調そうに思えた日々。しかし、monmoさんの心にひっかかることがありました。それは、「発達障害を隠している」ということでした。

みんなに嘘をついているようでおどおどしてしまう。でも、発達障害があると伝えたら、みんなが自分のもとから離れてしまうのではないか…。でも、本当の友だちが欲しいのであれば、本当のことを言わないと。本当の自分を知ってもらわないと。

悩んだ末、monmoさんは発達障害だと明らかにしました。心配をよそに、周囲の人たちはありのままを受け入れてくれたといいます。誰ひとり、それまでと変わることなく接してくれたのです。

「自分の心も晴れ晴れしましたし、自分が発達障害だからって自分の元を去った人ってひとりもいなくて。以前よりももっとみんなと仲良くなれた気がするんです。大切な人も友達もたくさんできて、本当によかった」

実際に、monmoさんが通う交流施設のスタッフも、公表してからmonmoさんがとても明るくなったと歓迎しています。

“多様性を認めて”の思いを込めて

発達障害を打ち明けて1年。monmoさんが、教室の生徒たちと開いた3回目の展示会には、ちょっと変わった姿の動物たちが登場しました。

犬のボストンテリアをかたどったかばんは、しっぽがファスナーになっていて、肩にかけることができます。さらに、おもちゃのパズルと合体したカメレオンも。一見すると変わった姿の作品もありますが、「それぞれに個性があって、多様なありようを認めてほしい」という思いが込められてるといいます。

「気持ち悪いとか、かっこいいとかいろんな感想を持つ人がいると思うんです。そういうのを全部、認めていこう、そんな思いです」

感謝と思いやりを

「たまたま私は手先が器用で、周りの人に恵まれただけだったんです。うまくいっていない人への理解、それと周りへの感謝を忘れてはいけないと思います。そういうのがきっと世の中をよくしていく鍵になっていくと自分は思っています」

話を聞いている間も、周りへの感謝や思いやりを忘れたくないと、何度も話していたmonmoさん。あらためて、自身にとって羊毛フェルトとはどんなものかと聞くと…。

「羊毛フェルトが友達を連れてきてくれたっていう感じですね。だから、すごく大好きな自分の一部のような存在です」

かつては生きづらさを感じながら暮らしてきたというmonmoさん。ありのままを周りに伝えたことで、とても楽しそうに、そしてうれしそうにひと言ひと言を紡ぎ出しくれた笑顔がとても印象的でした。

投稿者:NHK津放送局 | 投稿時間:19:00 | WEB特集 |

| 固定リンク

「おさんぽ!みえ」松阪市の農家を訪ねました!

こんにちは! キャスターの大橋和綺です。

12月20日(月)放送の『おさんぽ!みえ』では

”みえの伝統野菜”に選ばれている

「松阪赤菜」を栽培する方を訪ねました!

一体どんな野菜なのか・・・

ワクワクする気持ちで取材に行きました。

こちらが、松阪赤菜!!

カブの一種で、名前どおりの赤い見た目が印象的!

地元で古くから親しまれていましたが、

40年ほど前に1度姿を消しました。

その松阪赤菜を復活させたのが、この方!

杉山喜代子さんです。

平成13年、県が保管していた種をもらい受け、栽培を始めました。

最初はどんな野菜かも知らなかったそう。

県の担当者と一緒に試行錯誤を繰り返し、

10年かけて安定した収穫ができるようになりました。

杉山さんは、松阪赤菜のおいしさを広く知ってほしいと

加工品を製造する工房も立ち上げました。

13軒の農家が協力して、

ここで松阪赤菜のおにぎりや漬物などを作っています。

こちらが松阪赤菜を混ぜたおにぎり!

松阪赤菜のピリッとした辛みとシャキシャキとした食感が

お米によく合います(^^♪

杉山さんが作った松阪赤菜や、漬物などの加工品は、

JAの農産物直売所「きっする黒部」や

松阪農業公園ベルファームなどに出荷されています♪

投稿者:大橋和綺 | 投稿時間:15:00 | 大橋和綺 |

| 固定リンク

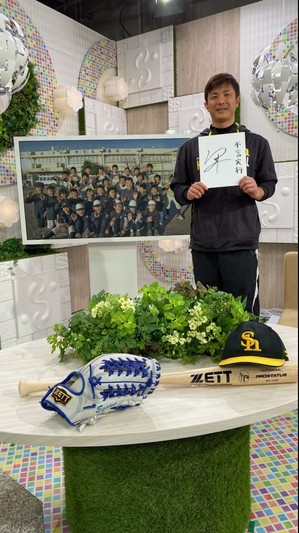

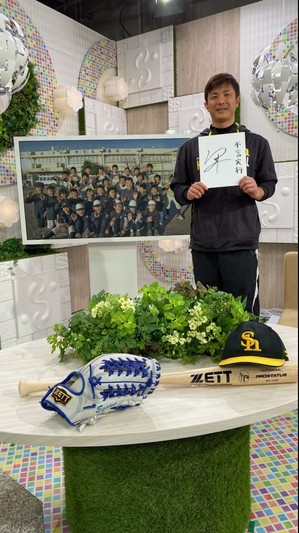

江川智晃さん~豚肉と野球で地域貢献を~【太田磨理】

12月9日放送の「まるっとトーク」、ゲストは

伊勢市出身で元プロ野球選手の江川智晃さんでした。

宇治山田商業高校から福岡ソフトバンクホークスに入団、

その後15年間野手として活躍されました。

現役引退後は球団のスコアラーを務めましたが去年三重に戻り、

第2の人生に選んだ仕事は豚肉の加工販売業。

母方の家業が養豚場経営ということもあり、

豚肉をスライスしてパック詰めにしたり加工品を作ったりする

会社を立ち上げました。配達もご自身で行います。

そんな忙しい合間を縫って、江川さんは小学生のときに通っていた

今一色野球スポーツ少年団の練習に特別コーチとして参加。

選手のみんなは目を輝かせながら江川さんの指導を受けていました!

江川さんの恩師で、監督の富士井元洋さんは

「(江川さんは)仲間思いの優しい子だった。第2の人生も応援している」と

エールを送っていました。

(今一色野球スポーツ少年団 富士井元洋監督)

江川さんは”不言実行”で「豚肉と野球で地域貢献をしたい」と

話してくれました。

これからのご活躍もお祈りしています!

投稿者:太田磨理 | 投稿時間:13:21 | 太田磨理 |

| 固定リンク

オータマのもっかい会いたい~鳥羽・志摩の海女さん~

日本一海女さんが多いまち、鳥羽・志摩。

三重には海女文化が根付いています。

11月20日には鳥羽市で2年ぶりに「海女サミット」が開かれました。

実は私、第3回の海女サミットの司会を担当させていただいたんですよ~。

サミットをきっかけに知り合った海女さんたちに会いに行きました。

3世代海女として話題の中川さんご一家。

祖母・寿美子さん、母・早苗さん、娘・静香さんは現役の海女!

(左:静香さん、右:早苗さん)

自分たちがとった海産物を、山の中でも味わってもらいたい。

そんな思いから多気町の観光スポットに海女小屋を出店しました。

出会ったとき静香さんは大学生でしたが、今では2児の母!

静香さんの目標は海女を全国にPRして、寿美子さんや早苗さんのような

立派な海女になることです!!

愛知県からお越しのお客さんも

海女さんが提供する海の幸を気に入ってくれたようです。

(左からゆーいちさん、しおりん、ゆきりん、まーくん)

こちらは鳥羽市石鏡町の海女、大野愛子さん。

(右:大野愛子さん)

地域おこし協力隊の制度を活用して東京から移住し

任期を終えた今も石鏡で海女を続けています。

先輩海女さんたちも「愛ちゃんは石鏡一」と太鼓判。

海女文化を残し、継承したいという思いが伝わってきました。

後継者不足や漁獲量の減少など、さまざまな問題を抱える地域もありますが、

海女は日本の宝! 海女を目指す人がもっと増えていくといいな。

お世話になった皆さん、ありがとうございました!!

今回の撮影隊です。

左:村上音声&照明マン、右:土居カメラマン

投稿者:太田磨理 | 投稿時間:12:47 | 太田磨理 |

| 固定リンク

![]() 両の手に笑みがこぼれるのし袋/谷てる子さん

両の手に笑みがこぼれるのし袋/谷てる子さん![]() 御祝儀を戴き、顔はもちろんのこと、両方の手の指先一本一本にまでその喜びが溢れ出ている様子がはっきりと浮かんでくる。「両の手に」の上5が少し硬い感じがするが、それにも増して、手から笑みがこぼれるという素晴らしい表現をされたところを評価させて頂いた。何をお祝いしてのご祝儀なのだったのだろうか?こちらまでうきうきとさせられる句である。

御祝儀を戴き、顔はもちろんのこと、両方の手の指先一本一本にまでその喜びが溢れ出ている様子がはっきりと浮かんでくる。「両の手に」の上5が少し硬い感じがするが、それにも増して、手から笑みがこぼれるという素晴らしい表現をされたところを評価させて頂いた。何をお祝いしてのご祝儀なのだったのだろうか?こちらまでうきうきとさせられる句である。![]() 非常袋入れたいものが多すぎる/かぐや姫さん

非常袋入れたいものが多すぎる/かぐや姫さん![]() 非常袋には非常事態に備え最低限、命を繋ぐための物を入れておかねばならないものである。しかし、いざその準備をするとなると、あれもこれもいやこれも持って行かないとだめだ。とても全部は、収まらない。困ったものだ。今、話題になっている断捨離の難しさにも通じるものを感じるとともに、人の欲には限りがないというふうに読み取るとおもしろい。

非常袋には非常事態に備え最低限、命を繋ぐための物を入れておかねばならないものである。しかし、いざその準備をするとなると、あれもこれもいやこれも持って行かないとだめだ。とても全部は、収まらない。困ったものだ。今、話題になっている断捨離の難しさにも通じるものを感じるとともに、人の欲には限りがないというふうに読み取るとおもしろい。![]() やりくりが月謝袋に詰まってる/ジャック天野さん

やりくりが月謝袋に詰まってる/ジャック天野さん![]() 親というものは、自分は辛抱しても子供の将来のためには、お金を惜しまないということだろう。月謝袋を通じて、親と子の関係を巧く表現したところが、良い。また「やりくりが」の上5に親の愛情が巧く込められている。それにしても、最近の子どもはいろいろな習い事で忙しいようだ。そんなところまで思うと何処か哀しいような複雑な思いが漂う句でもある。

親というものは、自分は辛抱しても子供の将来のためには、お金を惜しまないということだろう。月謝袋を通じて、親と子の関係を巧く表現したところが、良い。また「やりくりが」の上5に親の愛情が巧く込められている。それにしても、最近の子どもはいろいろな習い事で忙しいようだ。そんなところまで思うと何処か哀しいような複雑な思いが漂う句でもある。![]() 丹川修先生

丹川修先生