2021年04月08日 (木)長引くコロナ休校 わが家の時間割りのその後

※2020年5月8日にNHK News Up に掲載されました。

新型コロナウイルスによる臨時休校が始まった3月、それぞれの家庭で時間割りを作って子どもたちに学びを続けてもらおうという動きが起きました。それから2か月余り、休校が長引く中であの時間割りはどうなったのでしょうか?

ネットワーク報道部記者 大石理恵・加藤陽平

時間割り、やめました

「時間割りは春休みいっぱいでやめました」

こう話してくれたのは3月に一度取材した宮城県大崎市に住む女性です。当初は、小学校に通う長男のために一緒に時間割りを考え、長男も国語や算数、体育などをしっかりこなしていました。

しかし、3年生に進級した新学期から時間割りはやめました。きっかけは休校期間の延長。その連絡を受けたのは、ちょうど始業式の前日でした。

「時間割りを作り替えてやってみるのはどう?」

女性はこう投げかけましたが、長男は落ち込んだ様子でこう答えるだけでした。

「まだ学校始まってないし…」

子どもが外に出たがらない

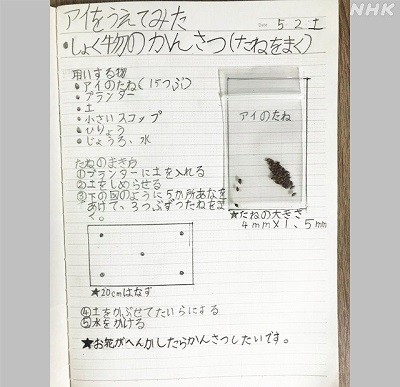

その後、学校から出された課題には取り組んでいますが、気がかりなことがあると言います。長男が外に出たがらなくなったことです。以前は時間割りに沿って「体育」の時間には外で縄跳びなどをしていましたが、今は何かにつけ外に出るのを面倒がってしまうそうです。そこで女性はこの大型連休中に植物の種を買って、長男や弟たちと一緒に庭の鉢で育て始めました。 観察日記をつけたり、「緑のカーテン」にしたりする、時間割りにはない新たな「課外授業」ですが、長男が外に出るきっかけにもしたいと考えています。

観察日記をつけたり、「緑のカーテン」にしたりする、時間割りにはない新たな「課外授業」ですが、長男が外に出るきっかけにもしたいと考えています。 女性

女性

「子どもに学校で定められたこと以外をさせるのはすごく難しいと感じましたが、少しでも興味を持てることを考えてあげたいです」

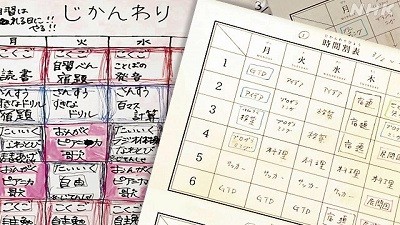

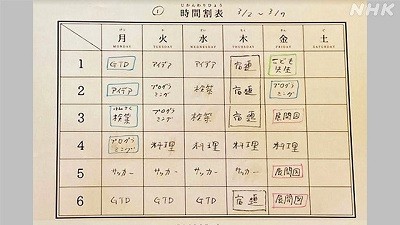

継続している家庭も 3月当初の時間割り

3月当初の時間割り

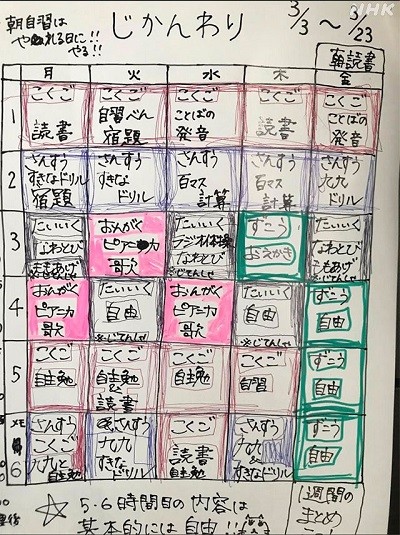

一方、3月に始めた時間割りを続けている家庭もあります。デジタルコンテンツの企画制作を行う会社を経営する佐藤ねじさんは、休校が始まった当初、小学校3年生の長男のために自身のスキルをいかして「プログラミング」や「検索」を盛り込んだ時間割りを作成。およそ2か月たった今では、長男が自主的に時間割りを作りだしたということです。

新たな時間も登場 4月の時間割り

4月の時間割り

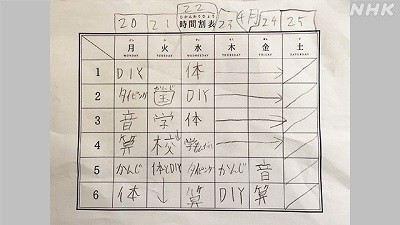

当初はなかった時間も登場しています。学校からたくさん出る宿題を解くための「かんじ」や「算数」の時間。さらに「DIY」という時間も設定されました。これは今、大流行している無人島でアウトドア生活を楽しみながら島を発展させていくゲームのアイテムにちなみ、身近なもので「道具」を作成する時間です。公園で拾った枝と石で、「おの」をDIYしたこともあるそうです。 時間割りが継続しているポイントは3つだそうです。

時間割りが継続しているポイントは3つだそうです。

・初めは半ば強制でも子どもに慣れさせること

・厳密ではなくても1コマの時間は意識すること

・6時間目まで終えたらあとは自由。

さらに、最近は勉強だけでなく、できるかぎり「放課後」に何かアイデアを考えることも大切にしていると言います。

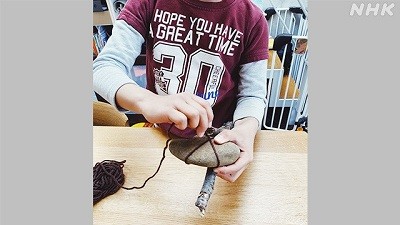

ある日のアイデアは、YouTubeで見たレンズについての動画に影響を受けて、メガネのように目につける小型のカメラです。シャッターやピント調節の仕組みも考えました。ゲームにちなんで絶滅種ばかりが生息する島も描いています。学校とは違う空間で子どもが想像力を巡らせている様子が伝わってきます。

佐藤さん

「休校が長引きあまり外に出られなくて運動不足は心配ですが、学校の勉強だけでは得られない自分なりのアイデアを考える力がついてきたのはよい影響だと思います」

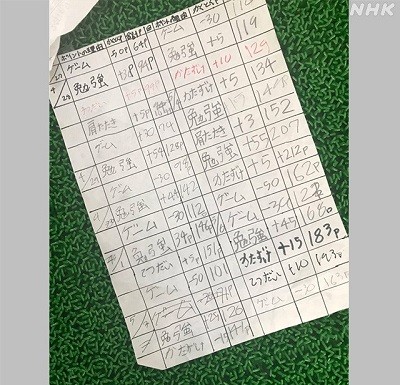

ポイント生活も

時間割りに代わるある方法で、子どもと一緒にメリハリのある生活を続けているという人もいます。埼玉県に住むサクソフォーン奏者の小山弦太郎さんの家庭では、オンラインでのレッスンなど在宅での仕事を続けている小山さんのかたわらで、小学3年生になった息子も勉強やお手伝いを続けているそうです。

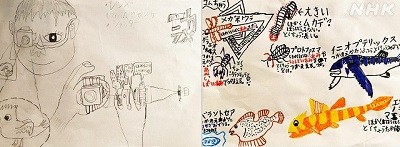

秘けつは子どもが大好きなゲームをやるためのポイント制の導入です。例えばゲームを30分するには30ポイントが必要で、勉強やお手伝いを頑張ることでポイントがたまる仕組みです。 子どもがみずから作ったというポイント表を見せてもらうと、勉強に肩たたき、かたづけに励み、ポイントをせっせとためている様子がかいま見えますね。

子どもがみずから作ったというポイント表を見せてもらうと、勉強に肩たたき、かたづけに励み、ポイントをせっせとためている様子がかいま見えますね。

小山さん

「何かご褒美がないとやる気が出ないのは大人も子どもも一緒ですね。ポイント表によって毎日バランスよく過ごせていると思います」

親が教えるということ

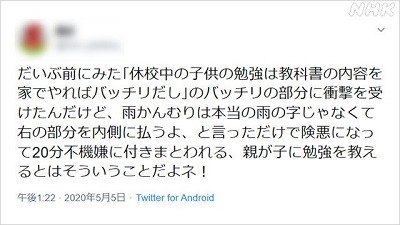

時間割りのその後はさまざまですが共通しているのは子どもの学びをどう支えるか、模索を続けていること。こうした中、ある母親のツイートを見て考えさせられました。 「だいぶ前にみた『休校中の子どもの勉強は教科書の内容を家でやればバッチリだし』のバッチリの部分に衝撃を受けたんだけど、雨かんむりは本当の雨の字じゃなくて右の部分を内側に払うよ、と言っただけで険悪になって20分不機嫌に付きまとわれる、親が子に勉強を教えるとはそういうことだよネ!」

「だいぶ前にみた『休校中の子どもの勉強は教科書の内容を家でやればバッチリだし』のバッチリの部分に衝撃を受けたんだけど、雨かんむりは本当の雨の字じゃなくて右の部分を内側に払うよ、と言っただけで険悪になって20分不機嫌に付きまとわれる、親が子に勉強を教えるとはそういうことだよネ!」

雨かんむりが微妙に違う

きっかけは、小学3年生の次男から「雲ってこう書けばいいんだよね」と聞かれたことでした。雨かんむりの書き方が違うと指摘すると次男は怒ってしまい、その後、女性が掃除を始めてもどすどす足音を立ててついてきたといいます

女性

「子どもが勉強について聞いてきたらそのつど答えるようにしていて、違うものは違うからそう指摘したんですが、子どもはすっかり不機嫌になってしまいました。休校のニュースに対するネット上のコメントを見ていると『休校中なら家で親が教えればいい』という意見もありますが、実際やってみると限界を感じます」

集まる共感の声

ツイートには、同じような声が寄せられています。

「すごくわかります!『違うよ、こずつみじゃなくて、こづつみだよ!』って言ったら、いいのって言われました。いいなら、いいよ、母さん間違ってないよ」

「同士よ!学校や塾では先生の言うことを素直に聞いているようで、『お母さん楽勝ですよね』的に見られます。解せぬ。親が勉強を見るってたいへんなの!!」

「自宅で細々と個人塾をしていますが人様の子に教えるのと我が子違う。戦いです」

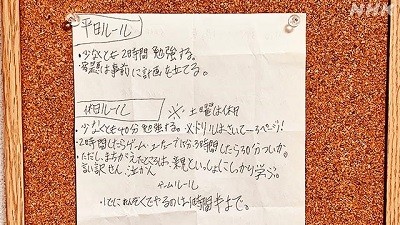

他人から教わることの大切さ 記者が息子と決めたルール

記者が息子と決めたルール

実は記者(大石)も子どもの学びにつながることをしようと、ネットに投稿されたいろんなアイデアを試してみたりしてきましたが、正直、少し疲れてきました。少し違う言い方をするならば、「家族が教えられること」「他人から教わること」その双方が子どもにとっては必要なことだということです。

ツイートをした女性に今、望むことを聞いたらこう答えてくれました。

「いまは生活リズムを守って親子ともストレスなく過ごせればそれでいいと思っていますが、感染の状況によって休校がさらに長引いた場合、勉強だけでなく、子どもたちが家族以外の人と交流できないことで社会性にも影響が出ないかなと心配しています。学校は早く再開してほしいですし、せめてオンライン授業ができるよう一刻も早く体制を整えてもらいたいです」

新型コロナウイルスの影響による休校がまだ続く今だからこそ、多様な学びの手段を整えることが求められているのではないか、時間割りのその後を取材する中で感じたことです。

投稿者:大石理恵 | 投稿時間:13時34分