世論調査部(社会調査) 政木みき

「うちの息子、おままごとで、ご飯を作るパパの役をやっているらしいの」

―子どもの保育園時代、“ママ友”から聞いた話です。そのお宅では、朝食作りはパパの担当だそうで、息子さんもその父親像に影響を受けているんだとか。共働きで子育て中のママにとって、夫との家事分担は、日々の切実な問題です。それだけに、男の子が料理をするという、イマドキのままごとのエピソードは、とても感慨深いものでした。

実際、料理をする男性は増えているのでしょうか。みなさんの周りではいかがでしょう?

今年NHKが全国の16歳以上の人を対象に行った「食生活に関する世論調査」の結果をみると、男性の49%が、ふだん自宅で料理を「まったくしていない」と答えました。最近では、男性タレントが料理の腕を振るう番組が人気を集めたり、“弁当男子”なる言葉もはやったりしていますが、男性の半数が料理をしていない状況、実は10年前から変わっていないんです。

◆共働きでも6割が、食事作りは“妻任せ”

夫婦での食事作りの分担もあまり行われていません。「ふだん自宅で食事を作る」のが「妻だけ」という既婚男性は、片働き世帯で76%、共働き世帯で61%と、共働きでも多数が“妻任せ”です。「妻」と「自分」で分担して作ると答えた既婚男性は、片働き・共働き世帯ともに2割弱にとどまりました。

◆料理する男性は増える?

料理における男性の活躍を期待する身としては、やや残念な結果が並びましたが、調査からは、 “料理男子”が増えそうな兆しもみてとれました。

料理における男性の活躍を期待する身としては、やや残念な結果が並びましたが、調査からは、 “料理男子”が増えそうな兆しもみてとれました。

一人暮らしの男性では84%もの人が料理をしていますし、10年前と比べ、中高年男性では料理を「いつもしている」人がじわりと増えています。背景には、結婚していない人や一人暮らしの増加があるようです。今後、単身世帯はさらに増えると予測されていますが、こうした社会の変化によって、料理をする男性はもっと増えるかもしれません。

男性が料理をするかどうかについては、子ども時代に親に料理を教わったかどうか、といった“教育の効果”と関係がありそうなこともわかりました。

そこで期待できるのは、若い男性たちです。1990年代に中学・高校で男女必修となった家庭科で料理を習った世代で、子どものころ親から料理を教わったという人が多くいます。共働き家庭や単身世帯が増えれば、自炊できることが、男女を問わず大切になっていきます。こうした若い男性が、料理をする男性のすそ野を広げるのか、興味深いところです。

冒頭の男の子のお父さんは、平日は仕事で帰宅が遅く、子どもとのコミュニケーションの時間を確保する目的で、朝食作りを始めたそうです。男性がもっと料理ができるようになるためには、深刻な長時間労働を見直すなど、根本的に解決すべき課題もありますが、このお父さんのように、“必要に迫られて”ということではなく、家族を喜ばせたり、楽しく食事をしたいという思いで料理に関わる男性がもっと増えるといいな、と今回の分析を通じて感じました。

「放送研究と調査」10月号と、来週火曜日に刊行する11月号に連載の「食生活に関する世論調査」の報告では、さらに詳しい内容や、一人暮らしのお年寄りで広がる“孤食”の実態など、日本人の食の今を様々に読み解いています。ぜひご覧ください。

メディア研究部(番組研究) 小平さち子

◆「日本賞(にっぽんしょう)」は、世界の教育番組の質の向上と国際的な理解・協力の増進に役立つことを目的として、1965年にNHKが創設した、教育番組に特化した世界初の国際コンクールです。世界各地の専門家たちの熱心な議論と審査によって、優れた番組の選出・表彰が行われ、放送をはじめとするメディアが教育の分野で社会に貢献できることを広く世界に示し、50年の歴史を重ねてきました。世界で最もよく知られている教育番組『セサミストリート』も、1971年にこのコンクールでグランプリを受賞しています。

ラジオ・テレビ番組を対象に始まったコンクールですが、メディア状況が大きく変化した今日では、放送番組だけでなく、映画やビデオ作品、ウェブサイト、教育ゲームソフト、各種双方向コンテンツなど、「教育的な意図で制作された音と映像を用いた作品全般」が参加可能なコンクールとなっています。現在の正式名称は、「日本賞」教育コンテンツ国際コンクールです。 <2016年は、10月26日~11月2日に第43回コンクールが開催>

http://www.nhk.or.jp/jp-prize/english/index.html

※今年の情報だけでなく、過去のコンクールの記録も「日本賞」のウェブサイト(日・英)で詳細を知ることができます。

◆文研の「日本賞」への関わり

コンクールは、NHK内に設置されている事務局で運営されていますが、教育番組や教育とメディアに関する研究を担当する文研のメンバーも、長年、この国際イベントに関わりを持ってきました。私自身は、1979年のコンクール以来毎回、世界各地からエントリーされた教育番組や各種コンテンツを視聴し、審査委員やオブザーバーとして来日する専門家たちに、番組・コンテンツ開発の背景や該当国での教育的な効果、また、公共放送としての教育サービスについての方針など、さまざまな事柄について取材してきました。

その成果は、NHKの教育サービスの将来を考えるための参考情報として、NHK内で報告するだけでなく、文研の刊行物にもさまざまな形で、発表してきました。その一例を、以下にご紹介します。

・「海外にみる教育番組・コンテンツの傾向と公共放送の役割」『放送メディア研究12〈特集・多様化する子どもの学習環境と教育メディア〉』(2015 年)

・「『日本賞』コンクールにみる世界の教育番組・コンテンツの潮流」『放送研究と調査』(2011年3月号)

・Trends in World Educational Media:Based on Entries to the JAPAN PRIZE since 2000 (2011年 文研の英語サイトにオンライン原稿として発表)

◆「日本賞」シンポジウム・フォーラムの企画と登壇

「日本賞」コンクールでは、開始当初から、優秀作品の表彰だけでなく、各国から来日する参加者たちの情報や意見の交流の機会を重視して、シンポジウムやフォーラムを開催してきました。初期の頃は、教育やコミュニケーション研究の専門家による、どちらかといえば理論的な記念講演が多かったのですが、1979年以降は、より多くの参加者が発言し、放送をはじめとするメディアを用いた教育・学習の具体的な課題の追究を目指す形のシンポジウムが始まり、文研もその企画に協力してきました。

文研では、このタイミングで、世界各地から集まる背景の異なるメンバーたちが、限られた時間の中で効果的な意見交換を行うための基礎データを得られるよう、コンクール参加機関を対象に、事前に国際アンケートを実施することを提案しました。私は、先輩研究員と一緒に8回にわたって、質問内容の検討・調査の実施・データの分析に関わり、「日本賞」期間中に開催されるシンポジウムやフォーラムでの報告も担当しました。

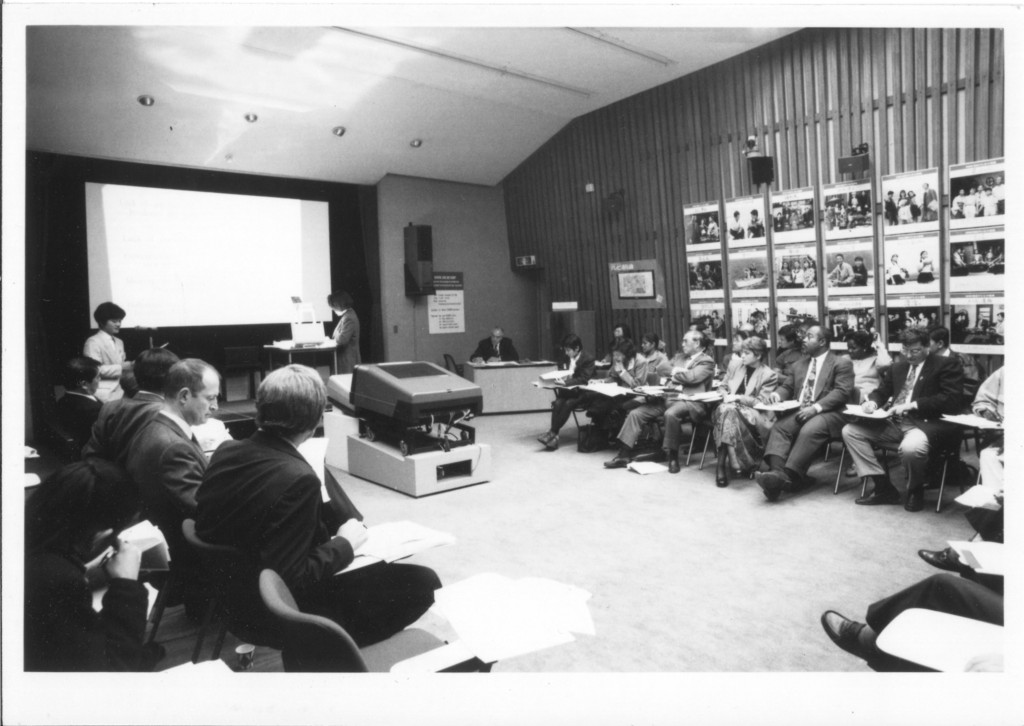

1994年の「日本賞」フォーラム(「世界の教育放送の現状と将来:わたしたちは今、どこまできているのか」)は、日本の放送発祥の地、東京都港区愛宕山の文研ホール(現在のNHK放送博物館「愛宕山8Kシアター」)で開催されました。OHP(オーバーヘッドプロジェクタ)によるプレゼンテーションの時代だったことが、懐かしく思い出されます。

第21 回「日本賞」コンクールのフォーラム風景

(1994.11.15. NHK 文研ホールで開催)

最近の「日本賞」では、毎回複数のテーマを設定して、シンポジウムや講演、対談、ワークショップなどのさまざまな形態で、交流を深める場を設けています。私も、長年にわたる「日本賞」参加経験と文研での研究成果を反映させて、発表を担当しています。例えば、2010年には、The Trends of the World’s Educational Contents: Grand Prix Japan Prize Winners Revisited(日本賞グランプリに見る、世界の教育コンテンツの潮流)と題する番組試写を含めた特別講演、2015年には、Bringing the Past into the Future -50 years of the JAPAN PRIZE- (教育コンテンツ、その過去・現在・未来~日本賞50年に見る~)と題するパネルディスカッションに登壇しました。

※それぞれの概要は、http://www.nhk.or.jp/jp-prize/2010/talk_screening.html、http://www.nhk.or.jp/jp-prize/2015/ipcem.html 参照。

2015年「日本賞」での登壇

◆2016年の「日本賞」

今年の「日本賞」コンクールには、世界58の国と地域から316の作品が寄せられ、10月26日~11月2日の期間中には、一次審査を通過した56作品の最終審査の他、制作者の登壇も含めた応募作品上映会や、パネルディスカッションが開催されます。新たな試みとしては、教育番組・コンテンツをいかに効果的、創造的に開発していくかを学ぶ参加型ワークショップも予定されています。

今回も、世界の教育番組・コンテンツの最新動向に触れ、教育とメディアという共通のテーマを持って集まる多様な制作者や研究者たちとの交流を深め、文研での研究をさらに発展させていく機会にしたいと思います。

世論調査部(視聴者調査) 星 暁子

小さいころ、教育テレビ(2011年からEテレと呼ぶようになりました)をご覧になっていましたか? お気に入りの番組はありましたか?

文研では、毎年6月に、2~6歳の幼児を対象に「幼児視聴率調査」を実施しています。今年の結果では、1週間に15分以上Eテレを見た人(週間接触者率)は72.8%でした。昨今、「テレビ離れ」「NHK離れ」などと話題になることがありますが、小さい子はEテレを見てくれているんだと、NHKに勤める身としてはちょっとだけホッとする数字です。

この調査では、 テレビ視聴と録画番組・DVDの利用状況のほかに、自由記述のかたちで、“お子様がお気に入りの「録画番組」、「DVD」、「インターネット動画」”をそれぞれ書いてもらいましたので、きょうはその一部をご紹介したいと思います。

お気に入りの「録画番組」「DVD」には、Eテレの番組をはじめ、民放の人気アニメ番組や、ディズニーやジブリの映画など、大人でもよく知っている映像の名前がたくさん挙がっていました。

一方で、お気に入りの「インターネット動画」では、「アニメ」や「乗り物の動画」、「おもちゃを紹介する動画」のほか、タレントなどではない一般のお子さんの日常生活や、おもちゃで遊んでいる様子を撮った動画(「○○チャンネル」などとそのお子さんの名前が冠されているような動画)がいくつも挙がりました。

この「○○チャンネル」などの動画をいくつか見てみたのですが、私には正直のところ面白さがよくわかりませんでした…。ですが、周囲の小さい子がいるお母さん数人に聞いてみると、子どもはこういう動画が好きで、見始めるとじーっと見ているんだそうです。子どもは、年が近いと親近感を覚えるのかもしれません。

同じく自由に記述してもらった「4月以降のNHK幼児番組についての意見・要望」からは、親は家事をしながら、幼稚園・保育園に出かける身支度をさせながら、という状況でテレビを見せている様子がうかがえました。毎日の生活に組み込まれているので、とても親しみを持っているけれど、子どもが熱中しすぎたり、家庭の生活時間と合わなかったりすると困るようです。

「英語番組を増やしてほしい」、「教養が身に付く番組をこれからも続けて」とか、「片付けができなかったり騒がしかったりするキャラクターが出る番組は、まねをされると困るので見せない」などのほか、「最近タブレットでYouTube動画をひたすら見ています。子どもをタブレットから離れさせるくらいの魅力的な番組をぜひお願いします」といった回答があり、子どもはインターネット動画も楽しんで見るけれど、親としては、「ためになる」「見せたくなる」「安心して見せられる」番組をEテレに放送してほしいと期待してくれているのかな、と思いました。

幼児にテレビはどのくらいの時間見られているのか、最も見られている番組は何か、録画番組やDVD利用の状況…などの詳細な結果は、「放送研究と調査」11月号(11/1刊行予定)でお読みいただければ幸いです。

あなたが小さいころお気に入りだった番組が、今も小さい子たちに親しまれているかもしれません。

料理における男性の活躍を期待する身としては、やや残念な結果が並びましたが、調査からは、 “料理男子”が増えそうな兆しもみてとれました。

料理における男性の活躍を期待する身としては、やや残念な結果が並びましたが、調査からは、 “料理男子”が増えそうな兆しもみてとれました。