アナウンサーが探るジェンダーギャップ解消のヒント【研究員の視点】#475

メディア研究部 (メディア動向) 熊谷百合子

新年度が始まり、街なかでは新しいリクルートスーツに身を包んだ新社会人の姿を見かける機会も増えました。NHKでは新人研修を受けてから地方局などへ赴任することになります。私が新人ディレクターとして初任地の福岡放送局に赴任したのは17年前の春ですが、新米の私をゼロから育ててくれた先輩たちには今も頭が上がりません。先輩たちがしてくれたことと同じように私自身は若い世代に貢献できているのか。そして先輩たちに恩返しできているのか。自問自答するとかなりあやしいのですが、研究員の立場から放送文化の向上に貢献していきたいという思いを強くし、新たな春を迎えています。

今回のブログでは、放送現場の中から考えるジェンダーギャップについて取り上げます。ジェンダーギャップとは男女の違いで生じる、社会的・文化的な格差のことです。Z世代を中心に関心が高まっているものの、シニア世代にはまだ浸透していない“新しい社会問題”と捉えることもできるかもしれません。2006年入局の私自身も正直なところジェンダーへの問題意識が高い方ではありませんでした。しかし2020年に出産を経て仕事に戻ってからは職場や社会に根強く残るジェンダー規範に違和感を覚えることが多くなり、ジェンダーギャップについて自然と関心が向くようになりました。文研の研究員となり1年がたちましたが、現在はメディア内のジェンダー問題やダイバーシティをテーマに調査研究をしています。

オンライン勉強会のようす

オンライン勉強会のようす

その中で関心をもったのが、2月27日、東京・渋谷のNHK放送センターでアナウンス室が開催した勉強会です。「コメント コンテンツ 職場が変わる!ジェンダーギャップ解消のヒント」と題して開かれたこの勉強会は、日常業務で感じた問題意識を共有してジェンダーについて考えようと、若手・中堅アナウンサーが主催しました。NHKの全国のアナウンサーが対象ですが、ディレクターや記者など、他の職種も含めて約40名が参加しました。なぜアナウンサーがこうした勉強会を開いたのでしょうか?

「放送局の顔」としてのアナウンサーの仕事は一見華やかですが、画面に映らないところでは華やかさとはかけ離れた業務があふれています。たとえばニュース報道では、正確でわかりやすく伝えるために放送直前まで原稿の下読みが欠かせません。わかりづらい表現や時制の誤りがあれば直ちに制作者に確認し、正確な情報を求めます。また番組のキャスターや司会として、試写や打ち合わせで制作者と議論を重ねることも放送局では日常的な風景です。私はディレクターの立場で報道番組やニュースの制作に関わってきましたが、自分が担当したリポートやニュース原稿の事実関係や表現の誤りを、原稿を読むアナウンサーの指摘を受けて修正することが幾度もありました。試写では初見のキャスターに客観的な指摘をもらい軌道修正することなど日常茶飯事。振り返ってみるとアナウンサーの先輩がたに数えきれないほど支えてもらっていたことに気づかされます。

ニュースやナレーションの読み手として、はたまたキャスターや司会として広く社会に発信する立場から放送コンテンツの“最終チェッカー”としての役割も求められるアナウンサー。価値観が多様化し、多様なニーズに応える番組が放送されるなか、最終表現者であるアナウンサーのジェンダー意識が放送での言動に出てしまうことで、視聴者を傷つけたり、無意識の偏見を社会に拡散してしまったりすることも懸念されます。アナウンサー自身が無自覚な偏見に気づき、放送でのふるまいを見直していくためには、日常のふるまいの延長線上に放送があると意識して、ふだんのコミュニケーションから見つめ直す必要があるのではないか。今回の勉強会ではこうした問題意識から、職場で実際に聞かれた気になる発言や、“らしさ”の押しつけ、思い込みについてスライドを用いながら意見が交わされました。

たとえば“女性らしさ”を求められることについて、ジェンダーのイメージを押しつけるアドバイスに違和感を覚えるという声や、スタジオ番組の演出に対して「画面上、男性だけだと華がないから女性も・・・」といった発言もみられ、男女どちらにも失礼だという意見が紹介されました。また見た目や容姿で判断する「ルッキズム」についても、見た目について“助言”を受けることや、容姿の変化についての職場内でのネガティブなつぶやきにモヤモヤするという具体例が共有されました。こうしたルッキズムに基づく発言をする人に対しては「ふだんの相談もしづらくなる」、「結果的に業務にも悪影響になるし、そもそも容姿について言うのがよろしくない」といった意見が交わされました。

この勉強会はNHKの局内向けに開かれたものですが、ゲストにはこの春まで毎日新聞の労働組合の委員長を務めた川崎桂吾記者が招かれていました。川崎記者は東京オリンピック・パラリンピックの取材班キャップとして、当時の組織委員会の会長だった森喜朗氏の女性蔑視ととれるいわゆる“森発言”の取材をきっかけにジェンダーに関心をもつようになりました。森氏と同じ石川県出身、母校も同じだという川崎記者は入社以来、社会部の第一線で取材にあたってきました。“森発言”の取材に関わるまではジェンダーはさほど関心のあるテーマではなかったと言います。

(川崎記者)

「ジェンダーに背を向けていた方の人間、もしかしたら(ジェンダーをテーマにした取材の提案を女性記者から受けるときに)過剰な説明を求める側の人間だったかもしれないと正直思います。社会部の警視庁クラブというところに長くいて、男社会でずっと生きてきたものだから、全く興味がなかったというのが正直なところです。森発言をきっかけに(森発言の反対デモに参加する女性たちに)取材をして、そこでちょっと顧みたことがありました。話を聞いているうちに、僕はわきまえることを求めていた側の人間だったのかなぁとその取材を通じて思いまして、日々、マイクロアグレッション(先入観や無意識の偏見から相手を傷つけること)というか、“らしさ”を押しつけることや、もしかするとルッキズムみたいなことも言っていたし、日々、いろんなことを言ってきた側の人間が自分だったのだと気づいたんです」

その後、組合の委員長として出向することになった川崎記者は、身近なところから見直そうと社内のジェンダーギャップに目を向けるようになりました。男性記者に対しては“男らしさ”の押しつけで長時間労働を強いられる一方で、子育て中の女性記者が現場を外されてマミートラックと呼ばれる閉ざされたキャリアコースに本人が移行させられるケースがあり、“らしさ”の押しつけによるマイナス面が目立ってきていると感じた川崎記者。まず行ったのが2022年2月に実施したジェンダーギャップに関する社内の意識調査でした。このアンケートの結果は翌月、3月8日の国際女性デーに合わせて開催したオンラインの公開シンポジウム(毎日新聞労働組合主催)でも紹介され、ジェンダー問題に詳しいジャーナリストの治部れんげさんやコラムニストの武田砂鉄さんをパネリストに招き、社員の意見を交えながら多角的な議論が繰り広げられました。私はこの公開シンポジウムをオンラインで視聴していましたが、ジェンダーギャップについてオープンな場で議論ができる毎日新聞の取り組みに大きな刺激を受けるとともに、社内の意識を、データをもとに可視化することの意味について考えさせられました。

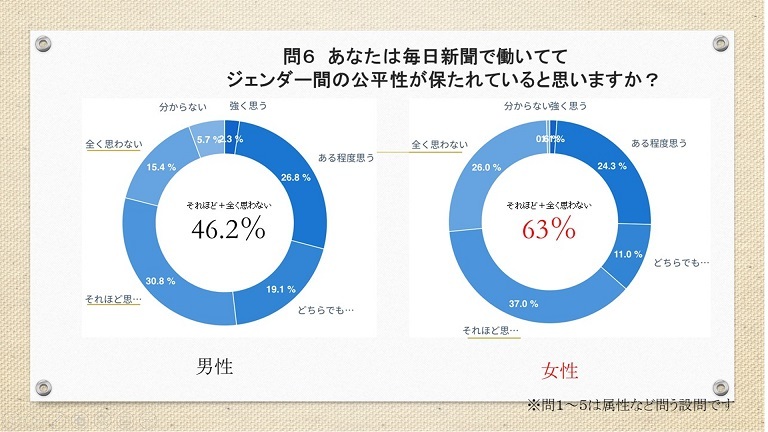

勉強会ではこの労組によるアンケートの一部も紹介されました。アンケートは組合員約1400人を対象とし、男性299人、女性181人、性別について無回答とした18人の合計498人から回答を得たものです。

毎日新聞労働組合によるアンケート①

毎日新聞労働組合によるアンケート①

「あなたは毎日新聞で働いていてジェンダー間の公平性が保たれていると思いますか?」という問いに対し、「それほど思わない」+「全く思わない」と回答した人は、男性は46.2%に対し、女性は63%という回答結果でした。

(川崎記者)

「実際に社内にジェンダーギャップが存在していて、それを可視化したいと思ってこのアンケートをやりました。やっぱり男性のほうが、うちの会社は平等だと思う声があって、でも女性には全然違う風景が広がっているということが可視化されたのかなと思います。男性からは見えていないいろんな問題だとか、日々の小さな違和感やモヤモヤが女性には積み重なっているというのが言えるのかなと、この数字から思いました」

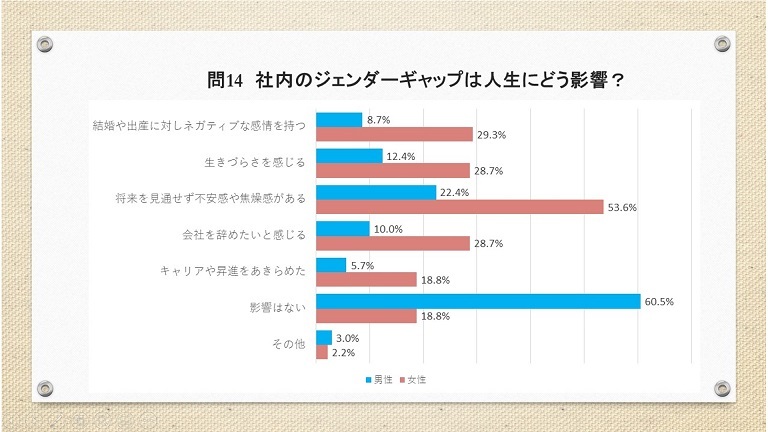

毎日新聞労働組合によるアンケート②

毎日新聞労働組合によるアンケート②

また、「社内のジェンダーギャップは人生にどう影響?」という問いに対しては、男性は「影響はない」と回答した人が60.5%と最も多くなった一方で、女性は「将来を見通せず不安感や焦燥感がある」の回答者が53.6%となり対照的な結果となっています。また「会社を辞めたいと感じる」と回答したのは男性で10%、女性は28・7%にのぼりました。

(川崎記者)

「ジェンダーギャップは人生に影響があるかどうかというところで顕著な差が出ました。ひと言で言えば、毎日新聞社という会社が、男性でしかも専業主婦がいる家庭というものを前提にしたかたちでいろんな仕組みが設計されている結果なのかなと思います。男性は何もしなくても生きやすいということ。逆に女性は非常に生きづらさを抱えているというのがこのアンケートから読み取れます。会社を辞めたいと感じる項目で、約3割の女性がそう感じているというのはすごくショックでした。30代に限って数字をとると、これが4割に跳ね上がります。結婚して、子どもが生まれてという年代が多い30代は会社で生きづらさを感じているということがわかったと思います」

これらのアンケート結果をもとに、毎日新聞の労働組合は経営層に女性が働きやすくするためのロードマップの策定などを働きかけてきました。ジェンダーに関する問題を社内の優先課題として浮かび上がらせることができたと、川崎記者は手応えを感じています。こうしたデータをとることが職場の意識変化につながる可能性があることに、勉強会に参加したNHKの職員も高い関心を示していました。

今回の勉強会では興味深い場面がありました。それは男性としてジェンダーについて語ることに、大きな葛藤があるという胸の内が垣間見えた対話です。Eテレの福祉番組「ハートネットTV」のキャスターをこの春まで務めてきた中野淳アナウンサーと川崎記者のやりとりを一部ご紹介します。

(川崎記者)

「(ジェンダーをテーマに社内でアクションを起こすことに)葛藤みたいなものはありました。ひと言で言うと恥ずかしかったですね。ジェンダーということを言葉にしたり、問題視したり、それをアクションに起こすというのは恥ずかしかったです。」

(中野アナウンサー)

「僕もです。男子高出身だし体育会にいましたし、ホモソーシャルなところにいて、会社に入っても競争意識を刷り込まれていて。家事分担で僕がやらないことにパートナーがショックを受けて口論を繰り返してきて、あとは取材先に、『こういうときに男性が声をあげてくれないと困るんです、女性が言っても聞き入れてもらえないんです』と直接言われて。言われたときはつらかったですが、そういう経験を経て今に至ります。でも優等生ぶっている自分がいるのかな、みたいな居心地の悪さもあって」

(川崎記者)

「わかります!なんか人気とりたいだけだろうとか、やっかみが聞こえてくるんですよね。あとは、それを言ってくるのはおじさん世代なんですけど、おじさんたちは多分、僕のやっていることが、自分たちが履いているガラスの下駄みたいなものを脱がすことだという危機感があるから、それもあってやゆしたり攻撃したりしてくるんですけど、そういうのはちょっと葛藤としてありましたね」

男性としてジェンダーを語ることにはためらいがあることに互いに共感しながら語り合っていたこの対話は、私がこの勉強会で最も印象に残る場面となりました。私自身もジェンダーに関心を寄せる1人として、職場の中ではジェンダーについて語る男性が圧倒的に少数派であることがずっと引っかかっていました。たとえば育児と仕事の両立ひとつをとっても、翻弄されるのは女性だけではないはずです。しかし共働きで育児中の男性がその大変さを表立って話すことは日常の光景とはなっていません。それは毎日新聞のアンケートの結果が示すように、単に男性がジェンダーギャップの影響を受けていないと感じるケースが多いからなのかもしれません。しかし両立の悩みや長時間労働を強いられることへの違和感をもつ男性が、職場のジェンダー規範やアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)にさらされて声を出せずにいるのだとしたら、本人たちにとっても苦しいことではないでしょうか。川崎記者と中野アナウンサーの対話からは、男性としてジェンダーを語ることが、同じ男性、特に年配の男性から後ろ指を指されることにつながりかねないという残念な現実を突きつけられた気がしました。

危惧するのは、ジェンダーを語ることが男女間や世代間の対立に陥ってしまうことの危うさです。ジェンダーギャップを解消することが女性だけでなく男性にとっても生きやすい社会につながることに、若い世代の男性たちは気づき始めています。一方で、長時間労働で社会を支えてきた男性たちはそれまでの働き方や価値観をも否定しかねないパラダイムシフトともとれる議論におよび腰であったり、疎外感を抱いたりしているようにも思います。今回の勉強会の案内は管理職にも広く周知されましたが、参加者はごく少数に限られました。

管理職として参加した男性のベテランアナウンサーに感想を求めると、「自分のいたらなさを感じたのと同時に、生まれ変わらなければならないと感じました。ただ、具体的にどうすればいいのかわからないというのが本音です。個別の現場や日常、そして個人の感じ方は違うので…」と率直な意見を寄せてくれました。

勉強会の2人の対話をもう少しだけ紹介しましょう。

(川崎記者)

「シンポジウムのアンケートに先立って、ジェンダーギャップについて考える社員の集まりがあって、そこに参加させてもらったら、女性が中心なんですけど、男性の社員も何人かいたときにそれで楽になったところがあるかもしれないです。自分1人じゃないんだと。恥ずかしさなりなんなりというのはそこでひとつ乗り越えられたかなと思いますね」

(中野アナウンサー)

「こういう話をすると特に男性側が責められている気持ちというか、つらい気持ちになるんだけど、それを抱え込んじゃうとけっこうしんどくて、そこも勇気がいるんだけど、葛藤しているんだよねと言うこと自体を言葉にしたりシェアしたりするといいのかもしれないです。だから僕は川崎さんに出会って、仲間が増えたと思ったし、そういうモヤモヤも言語化して、どう向き合えばいいんだろうという感じにもっていけるといいですよね」

(川崎記者)

「こういう場でモヤモヤをはきだし合うことがもしかしたら重要なのかもしれないですね」

今回の勉強会を主催した中野淳アナウンサーは「問題に気づいた側の“モヤモヤ”も共有して対話につなげていくことが“変わる”ためには必要だと感じます。そのためにもこのテーマに不安や葛藤を抱える人たちの心理的なハードルも下げる工夫をしながら、オープンに学び合っていく場を作っていきたいです」と語っていました。

勉強会が始まる直前、私はゲストとして招かれた川崎記者とアナウンス室の会場に向かっていました。しかしアナウンス室のフロアにはめったに行く機会がないために、勉強会の会場がどこなのか見当がつきませんでした。どうしたものかと困っているところにばったり遭遇したのが新人時代にお世話になったベテランアナウンサーでした。(先ほどの率直な感想を寄せてくれた人物です。)「どうしたの?」と声をかけてもらえたおかげで、「それが実は…」と説明すると、すぐに機転を利かせて案内してくれた先輩アナ。おかげで迷うことなく勉強会の会場にたどり着くことができました。新人のころから迷惑ばかりをかけていましたが、初任地を離れて15年近くたった今でもこの先輩には頭が上がりません。(先輩、ありがとうございました。)私は、まずはこの先輩と、ジェンダーについて語り合うところから始めてみたいと思います。

|

【熊谷 百合子】 ★こちらの記事もあわせてお読みください |