#277 「6人目のドリフ」って?

メディア研究部(メディア史研究) 広谷鏡子

私の兄が大学受験に失敗した年、母は何を血迷ったか、家族全員にテレビ禁止令を発しました。そのため、我が家は1972年4月からのほぼ1年間、『8時だョ!全員集合』(TBS系列)を見ることなく過ごしたのです。月曜日、その話題で持ちきりの教室で、人気のギャグを知っている振りをして過ごすしかなかった切なさを、私はよく覚えています。家庭用ビデオもYouTubeもない時代、生放送を見ずしてそのギャグにはお目にかかれない。それほどの影響力をテレビが持っていた頃のお話です。

「放送研究と調査」9月号に掲載した論考「『6人目のドリフ』は僕らだった」、その主役は「テレビ美術」です。生放送中に派手に崩れていくセット、ちょっとキモ可愛い動物のキャラクターや着ぐるみ、独創的な小道具…。それらはすべて「美術」です。舞台上で、ドリフターズの次に光を放っていたので、「6人目のドリフ」なのです。その美術計画の中心にいた人が、TBSの山田満郎デザイナー。すでに亡くなっているので、このインタビューは、今はいない山田さんがあたかもそこにいるかのように、当時のスタッフに語ってもらうという形で行いました。スタッフの記憶を呼び覚ましたのは、図面やスケッチ、写真など、山田さんの残した緻密かつ膨大な資料でした。

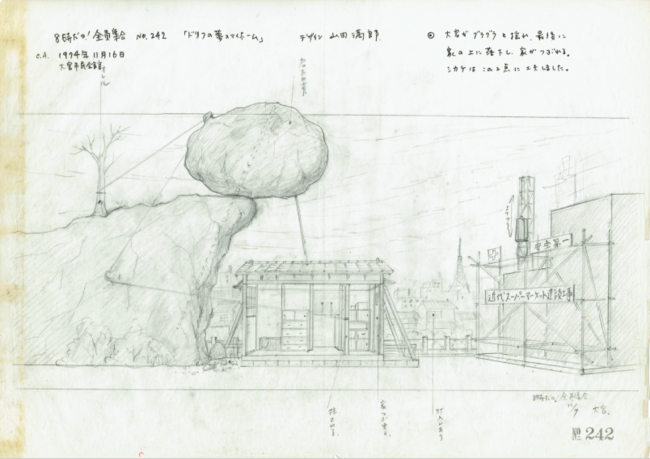

山田デザイナーによるスケッチ(第242回「ドリフの夢のマイホーム」・山田氏遺族提供)

お話を聞いている間に、幾度か泣きそうになってしまうことがありました。働き方改革などチャンチャラおかしい当時の現場で、スタッフが流した汗や涙(時には血まで!)に、ついついもらい泣きです。しかし一番ツボだったのは、山田さんのご子息の言葉です。家族も影響を受けていたのです。論考本文の後の(注26)に載せました。よかったらこちらもご覧ください。

毎週土曜の夜8時、たった54分間のために、スタッフも、視聴者も「全員集合」していた時代がありました。そこで流れた汗はテレビの未来のために無駄ではなかった、と信じたい気持ちになります。