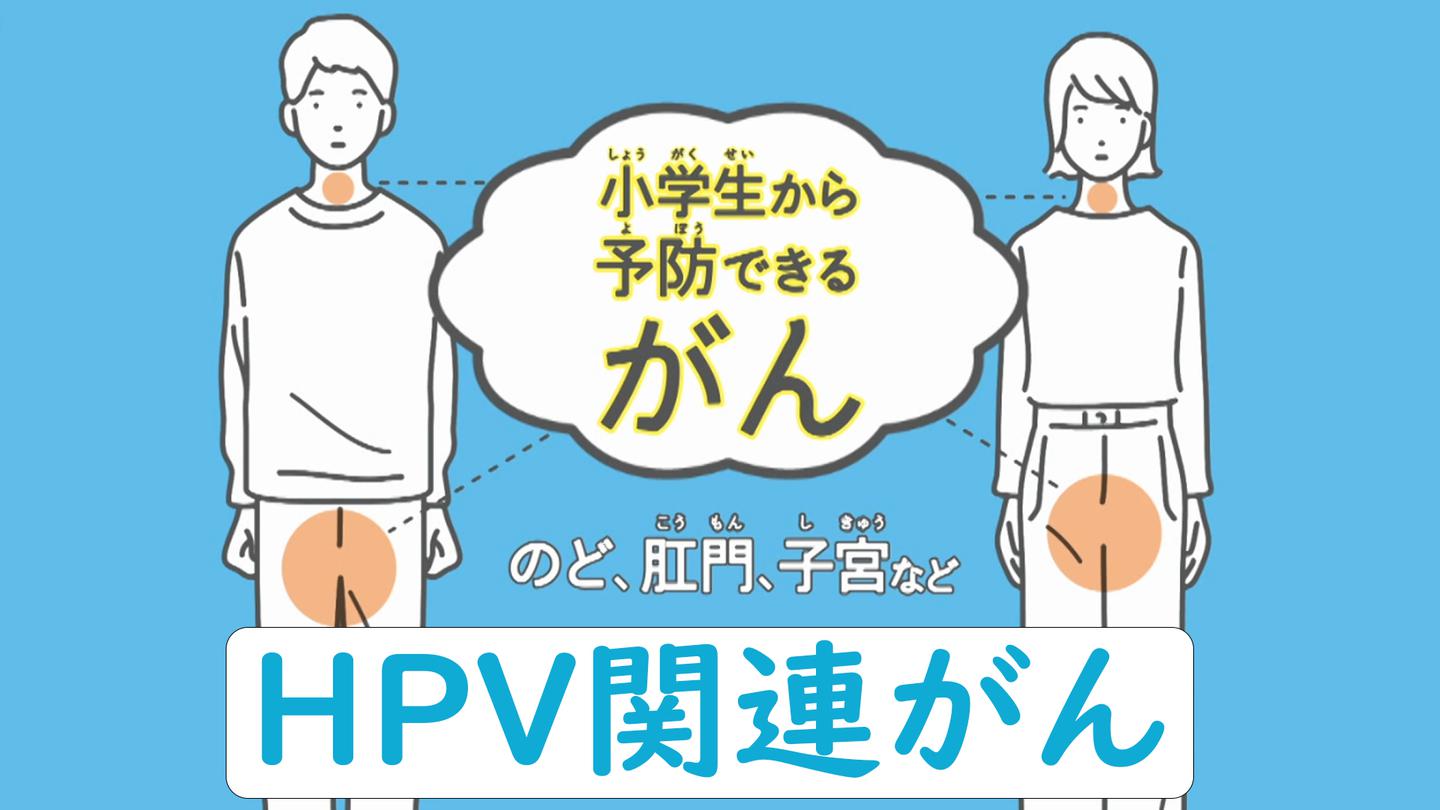

小学生から予防できる「HPV関連がん」とは からだとこころの話⑥

がんの中には性別を問わず、ウイルス感染がきっかけで起きるものがあります。

中でもHPV=ヒトパピローマウイルスは、主に性的接触を通じて男性にも女性にも感染し、がんを引き起こす原因になります。

このHPV感染の予防は小学生から始められます。

※大人のみなさまへ

子どもたち自身が考えることに加えて、保護者の方々や学校の先生方にも一緒に考えていただくことが大切です。

「がんから身を守る方法」を知ることから始めてみませんか。

【30秒動画】「小学生から予防できるがん」

Q どうして がんになるの?

いま日本では2人に1人が一生のうちにがんになると言われています。とても身近な病気である一方で、日本だけでなく世界中でどんどん研究が進められていて、昔よりもたくさんのことが分かってきています。

がんになる原因についてはまだ明らかになっていないことも多いですが、国立がん研究センターのホームページには、「日本人におけるがんの要因」としていま分かっている原因と予防について書かれています。

日本では、がんになる男性のおよそ5人に2人(43.4%)、がんになる女性のおよそ4人に1人(25.3%)は生活習慣と細菌やウイルスへの感染が原因だと考えられています。

次の図で「感染」の項目を見てみましょう。

実は、がんを引き起こす原因の中でウイルスなどへの感染は女性では1番多く、男性では2番目に多くなっています。

がんになる確率を減らすために、たばこ、お酒の飲み過ぎ、塩分のとり過ぎ、運動不足、野菜や果物の摂取不足など、生活習慣を改善することはとても大切です。

それに加えて、「感染対策」を適切に行うことも「がん予防」につながると覚えておきましょう。

より詳しく知りたい方は

【関連記事】「”がんの原因・予防法を正しく知って”|国立がん研究センター若尾文彦先生に聞く」

【1分動画】「小学生から予防できるがん」

感染がきっかけで起きるがんの中には、小学生から予防できるものがあります。

こちらの動画をご覧ください。

若尾文彦さん(国立がん研究センター がん対策研究所事業統括)

-

動画の内容

-

小学生から予防できる がんがあるって知ってる?

のど、肛門(こうもん)、子宮(しきゅう)などにできるがん。

主に、HPV=ヒトパピローマウイルスへの感染がきっかけで かかります。

HPVが原因となるがんは年間およそ2万8千件。

この感染を防ぐためのものが「HPVワクチン」です。

でも 接種率は1.9%にとどまります(2019年時点)。

日本では、小学生から接種できます。

大人になると がん検診も大切です。

特に 20代から増える子宮頸(しきゅうけい)がんは、

徹底的な検診とワクチン接種を行えば将来、排除できると言われています。

あなたと大切な人を守るために、親子で話し合ってみませんか。

Q 小学生から予防できる「HPV関連がん」ってなに?

HPV=ヒトパピローマウイルスが原因となるがんは、「HPV関連がん」と呼ばれています。

HPV関連がんには、さまざまな種類があります。

女性の子宮にできる「子宮頸(しきゅうけい)がん」。

男性もかかる喉(のど)のがん「中咽頭(ちゅういんとう)がん」。

肛門(こうもん)にできる「肛門がん」。

他にも「外陰(がいいん)がん」「陰茎(いんけい)がん」「膣(ちつ)がん」「口腔(こうくう)がん」などがあり、国立がん研究センターによると HPV関連がんの数は年間およそ2万8千件に上ります。

HPV関連がんはどんな病気か知りたい方は

【関連記事①】「23歳で子宮頸がんに|当事者が語る治療後の17年」

【関連記事②】「子宮頸がん 告知され初めて知った現実|当事者座談会【原因・治療編】」

なぜ これらのがんが小学生から予防できるかというと、日本ではHPVへの感染を防ぐためのワクチン接種が小学生から受けられるからです。

Q「HPVワクチン」ってなに?

このHPVへの感染を予防してがんを防ぐためのものが「HPVワクチン」です。

男性も女性も 主に性的接触を通じてHPVに感染すると言われています。

ほとんどの場合は感染しても自然に消えるのですが、まれに長い間、体の中で感染が続いて、がんになることがあります。

日本産科婦人科学会の特任理事で横浜市立大学教授の宮城悦子さんは 「できるだけ早くHPVワクチンに関する正確な情報を得て、親子で話し合ってほしい」と言います。

「HPVワクチンについてはスウェーデンや、イギリス、デンマークなど複数の研究で、『ワクチンを打った人と打ってない人を比較すると、実際にがんになるリスクが減った』という結果が発表されました。

HPVは一度でも性的接触を経験すると、性別を問わず誰でも感染する可能性があるごくありふれたウイルスですので、感染する前にワクチン接種をすることが最も効果的です。たとえ(性的接触を)経験していても、早めに接種を行うことで、接種後の感染リスクは減らすことができます。

男性も女性もHPVに感染してがんになる可能性もありますし、大切なパートナーを感染させてしまう可能性もあるので、ワクチンへの理解を深めていただき、接種について検討していただきたい」

※いま国では、より効果が期待できる9価ワクチンやHPVワクチンの男性接種の定期接種化についても議論が始まっています。状況が変わり次第、情報を更新します。

接種に不安を感じる人へ

日本ではHPVワクチンは2013年に「子宮頸がん予防ワクチン」として普及しましたが、接種をした後に体の痛みなどを訴える女性が相次ぎました。そして接種との因果関係が定かではなかったにも関わらず、「ワクチンの副作用」とする報道がテレビや新聞などで続き、世間に不安が広がりました。

この事態を受けて厚生労働省は接種の呼びかけを一時的に中止すると発表。

接種後に体の痛みなどが出たとして国を訴える裁判も起こされました。

しかし 2022年4月からHPVワクチンの国の積極的な接種の呼びかけが再開されました。

「HPVワクチン、本当に大丈夫なの?」という声が保護者や学校の先生方からも聞かれます。

そこで、呼びかけが中止となった2013年からこれまでに、どんなことが分かり、なにが変わったのか。全国から寄せられた疑問や不安にお答えしながら解説します。

Q 「子宮頸がんワクチンは危ない」という2013年当時の報道が忘れられません。

この9年間に なにが変わって呼びかけが再開されたのか教えてほしい。

厚生労働省によると、2013年当時、子宮頸がんワクチンを接種した人1万人のうちおよそ10人は接種後に何らかの症状が報告され、そのうちおよそ6人は入院など重篤な症状と判断されました。

これだけを読むと「ワクチンのせいで起きた症状」に見えるかもしれません。

しかし、こうした多様な症状が実際に起きていることは事実でも、国内外の研究から「HPVワクチンそのもののせいで起きたとはいえない」ということが分かってきました。

HPVワクチンに関する安全性や有効性のさまざまなデータが更新されています。

①“接種後の症状が出た人の多くは回復”

接種との因果関係が分からなくても、接種後に症状が出たという人の症状がその後どうなったのか、厚生労働省で追跡調査が行われています。症状が出たと報告された人のうち、およそ9割はその後、症状が回復。7割以上の人は7日以内に回復していました。

(出典:平成27年厚生労働省資料「副反応追跡調査結果について」)

②“接種していないが、同様の症状が出た人も”

国内外で、HPVワクチン接種をした人と接種をしていない人を比べる研究が行われています。「同じような症状が接種をしていない人にも出ていること」、「症状が出た頻度は接種者と未接種者で差がないこと」などといった報告が相次いでいます。

(出典:平成28年厚生労働省 全国疫学調査

令和3年 韓国「全国コホート研究(BMJ 2021;372:m4931)」など)

③“接種への不安やストレスが症状を引き起こすことも”

接種することそのものの不安によって、症状が出ることもあります。

WHO(世界保健機関)は2019年に「予防接種ストレス関連反応」という考え方を提唱しました。

HPVワクチンに限らず、ワクチンの接種においてリスクがゼロということはありません。

WHOによると、どんなワクチンであっても接種への不安や注射針への恐怖や痛みなどが過呼吸やめまい、手足の動かしにくさといった症状を引き起こす可能性があるとしています。周囲やメディアからのネガティブな情報や、医師から「気のせい」などと症状を否定される心理的なストレスも作用するとしています。

HPVワクチンについて詳しく知りたい方は

【関連記事】「子宮頸がん・HPVワクチンとは 感染の原因やワクチンの効果などを解説」

こうしたことが分かってきたことに加えて、なんらかの症状を引き起こすリスクよりも、子宮頸がんを予防する効果の方が大きいと専門家会議で判断されたことなどにより、国は2022年からHPVワクチンの積極的な接種の呼びかけを再開したのです。

Q HPVワクチンを接種後に症状が出た生徒が、医師から「気のせい」だと言われたと聞きました。もし 仮に接種した後に症状が出た場合は、どうしたらいいのでしょうか?

もし 接種した後になんらかの症状が出た場合は、接種を行った医師に相談してください。

9年前、HPVワクチンの定期接種が始まった当時は、接種後の症状の原因や治療法などについて分からないことが多くありました。検査しても症状の原因が特定できず、受診した医療機関から「気のせい」などとして取り合ってもらえないまま、たらい回しにされてしまったというケースも少なくありませんでした。適切な治療を受けられずに症状がさらに悪化したケースもあるとされていますが、状況は少しずつ変わってきています。

「二度と同じ失敗を繰り返してはならない」という思いから、いま全国の医療現場では原因不明の症状が出ても適切な治療につなげられる体制を整える動きが進んでいます。

国は全国の地域ごとに9つの拠点病院を設けて、地域の病院と専門的な治療ができる病院が連携して治療にあたれるようにしています。

拠点病院の一つ、富山大学附属病院「痛みセンター」のセンター長、川口善治さんは富山県内の医師たちに講習会を開いたり、病院内で月に一度、さまざまな診療科の医師たちと意見交換を行ったりしながら、接種後に症状が出た人にも対応できるよう、準備を進めています。

「もし仮に症状が出ても、接種をした医師と拠点病院の医師も含めて地域の医師みんなで診る体制を作ることで、みなさんが安心できると思うんですよね。

患者さんが、もしかしたら症状がでるかもしれないということを知った上で、

それでもHPVウイルスを予防して子宮頸がんなどを予防できるメリットが大きいとデータとして出ていますので、いい面も、悪い面も含めて知ってもらい、納得した上で冷静に接種について検討いただくことが大切だと思います」

医療機関の"副反応"への対応について知りたい方は

【関連記事】「“もし症状が出てもいつでも相談を”不安と向き合う医師たち」

HPVワクチンの接種の呼びかけが中止されていた9年間に接種を検討する機会を逃してしまった人が数多くいます。

この機会にぜひ親子で話し合い、接種について考えてみてはいかがでしょうか。

【次に読むなら】20代で子宮頸がんに|出産・仕事・結婚の悩みを超えた「幸せな人生」とは

20代で子宮頸がんに|出産・仕事・結婚の悩みを超えた「幸せな人生」とは ドラマ「幸運なひと」出演

23歳で子宮頸(けい)がんと診断され、子宮を摘出した女性。手術から18年が経ったいまも合併症が残る生活を送る一方、諦めかけていた結婚も実現したり、10度の転職の末に起業に向けた準備を進たりするなど、悩みを乗り越えながら「幸せだと思える人生」を目指し続けています。

ぜひこちらの記事もご覧ください。