メディア研究部(メディア動向) 村上圭子

ここ数か月の間に、手洗い・マスク・ソーシャルディスタンスの3点セットは社会生活におけるエチケットとなりました。ステイホームをいかに快適に過ごすかが人々の関心事となり、クラスター化しやすい場所に行くことはリスクある行為だという認識も広がってきました。“自分を守ろう・社会を守ろう”というメッセージを日々放送し続けるテレビやラジオは、こうした個人や企業のリスク管理の浸透に少なからず寄与していると思います。接触追跡アプリの実用化、検査体制の整備などの動きもあり、迫りくる感染の第二波に備える準備は進んでいるように見えます。

しかし、感染者に対する「社会のまなざし」についてはどうでしょうか。新型コロナに感染した人はこれまで、地域社会では噂を広められ、ネットでは実名がさらされ、リアルでもバーチャルでも追いつめられてきました。ひとたび感染が確認されると、その人は確認前の2週間の行動に問題がなかったかを徹底的に問われ、少しでも問題があったら責められ、かりに問題がなかったとしても、社会や家族に迷惑をかけてしまったと自分自身を責め、謝らなければならない状態に追い込まれてしまっています。“自分を守ろう・社会を守ろう”と声高に繰り返すことは、反転すると、感染者や感染者を出した組織、クラスターを生んだ医療機関等を、自分を守れない・社会を守れない、と責めたてる社会を作ってしまっているのではないか、そう思うこともあります。

新型コロナと共存しながら社会活動を行う“withコロナ時代”は、究極的に言えば「誰もが安心して感染できる社会」でなければなりません。もちろん、リスク管理は必要です。しかし管理することが目的化してしまうことの怖さも同時にわきまえておかなければ、テレビやラジオは安易に同調圧力に加担し、感染者を更に傷つけてしまうことにもつながりかねません。

5月21日、日本新聞協会と民放連は「新型コロナウイルス感染症の差別・偏見問題に関する共同声明」を発表しました。「センセーショナルな報道にならないよう節度を持った取材と報道」に努め、「プライバシーを侵害しない範囲で提供するという観点」で議論を続けていくとしています。では、具体的には何をすべきなのか。感染者や感染者が所属する組織、医療従事者等が追いつめられない社会にするために、影響力が大きく、そして公共的な役割を果たすことを法的に定められた放送メディアは何を心がけておくべきなのか。本ブログでは、最近ローカル民放で制作された新型コロナウイルスに関する2本のドキュメント番組を手がかりに、2回に分けて考えてみたいと思います。いずれもローカルエリア向けの放送ですが、視聴した上で制作者に取材をしています。

1回目のテーマは「放送局が当事者になった時」です。ここでは、4月半ばに男性社員1人、役員1人の感染が確認されたOBS大分放送が制作し、5月30日深夜に大分エリアで放送された60分のテレビドキュメント番組『コロナ禍の地方局 感染確認から1か月の記録』を取り上げます。また、6月4日には、OBSと同様に放送局が当事者となった、テレビ朝日の『報道ステーション』で、キャスターが番組内で陳謝すると共に、経緯及び反省点が示されました。この内容についても、OBSとの番組との相違点という面から最後に少し触れたいと思います。

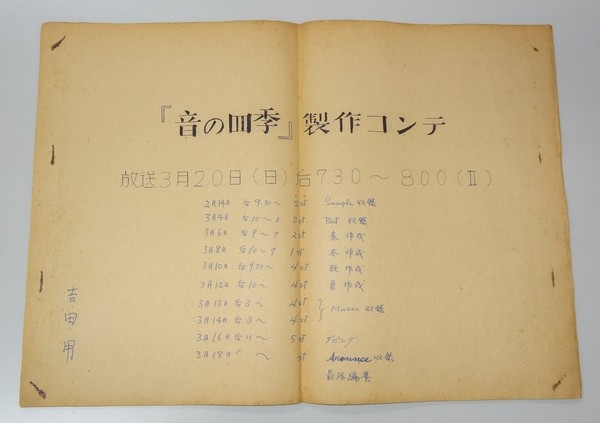

*番組制作の経緯

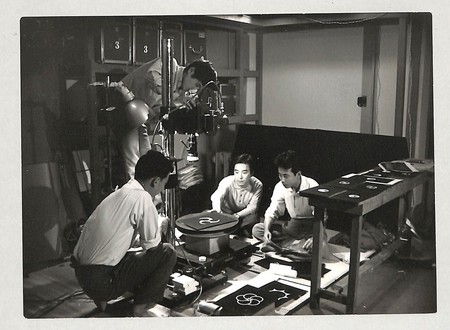

OBSでは2人の感染が確認された後、社内の44人が接触者として検査を受けることになりました。結果は全員陰性で、幸いなことに感染拡大はありませんでしたが、大型連休までは3つの自社制作番組を休止し、ニュースを扱う夕方のローカルワイド番組も縮小するという判断を行いました。OBSで働く人達は180人あまり。やむを得ない決断だったといいます。

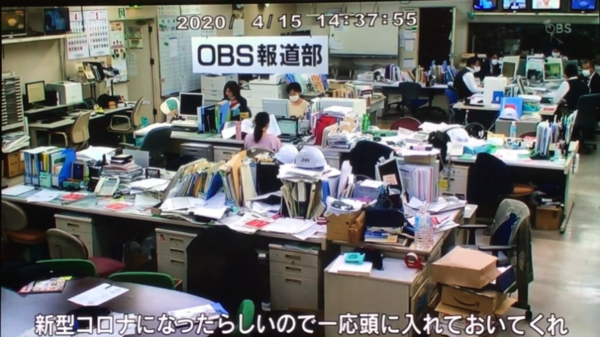

ドキュメント番組を制作するためにカメラを回し始めたのは2人目の感染が確認された翌日、4月17日からでしたが、その以前の様子も報道部等に据え付けられた情報カメラに映像が記録されています。番組は、こうした映像も交えながら構成されました。

当初、番組の企画は、社内の様子だけでなく、他にも県内で感染した人達の生の声を聴くという条件で制作に入ったといいます。しかし現場では予想以上に取材拒否が相次ぎ、番組の撮影はおろか、通常のニュース取材ですら困難な状況に陥りました。そのため、放送を見送るという意見もあったそうですが、地方局で感染者が確認された状況を記録するのも必要だろうとの判断で、取材は社内に関するものに限定して続行されました。

番組では、ニュース取材に行き詰まる様子も紹介しています。たとえば、学校再開のニュースを取材したいと申し込んだところ、学校からは「テレビ局は全て断っていると言われて取材はNGに。しかし当日のニュースを見ると、OBS以外の各局は学校にカメラを入れて撮影していました。

*感染した2人のインタビュー

番組では感染した男性社員と役員にもインタビューしています。

男性社員の方は、一度38度まで発熱した後、すぐに微熱に下がり、その後、症状らしいものはなかったといいます。インタビューでは、「発熱したのがもし土曜日だったら日曜日に回復して、状況が変わらなければ出社していたと思います」と答えていました。

役員の方は入院して2週間人工呼吸器をつけるなど重い症状だったといいます。インタビューは機器が外れた当日に行われました。アビガンの投与後に体調が回復したこと、看護師との病室でのやりとりの様子などが紹介された上で、「会社にも迷惑をかける、家族にも迷惑をかける、すべてに友だちにも知り合いにも迷惑をかけて、恥じ入るばかりです」と答えていました。

*広がる社外の人との距離

社員の家族や、OBSに出入りしている外部の人達にも様々な影響が出てきました。例えば、子供が通う学校の保護者から、自分の子供を通わせられないという連絡を受けたという社員は「自分が働いているから世間からそういう目が向けられて、自分は世間の一番厳しい目よりも厳しい行動をとらないといけないことは納得できるけれど、子どもがそういう思いをするのはきついですね」と話します。テレビ制作部では2人の男性が、2人とも妻が仕事をなくし、番組でお願いしているヘアメイクさんも仕事がなくなったという「二次被害が明らかに起きている」と話します。番組では当時の状況について、「コロナで生じた社外の人との距離を誰もが感じていた」とコメントしています。

*対応の課題

番組では、OBS自身の対応のまずさについても取り上げています。取り上げた課題は大きく2点。1つは初動における情報開示の失敗、もう1つは、もともとBCP(事業継続計画)はあったものの、そこに詳細な対応策が示されていなかったというものです。特に前者については、視聴者から大きな不信感を抱かれることになります。

最初の男性社員の感染がOBSで確認されたのは4月15日の昼過ぎでしたが、保健所が発表する前に報じて両者の情報に齟齬があると県民が不安に思うとして、当日はわずか35秒の短い原稿で伝えるのに留まりました。翌日のニュースで詳細な情報を伝えようとしていたところ、2人目の役員の感染が確認、ニュース枠を縮小せざるをえなかったことに加えて、緊急事態宣言が全国に拡大されたというニュースも重なり、詳細は伝えられないままになってしまったといいます。視聴者からは、「情報が少ない。経緯と言えるほどの説明も少ない」「社員の名前を公表するべき」等の声が寄せられました。そして、自社制作番組が再開されることになった5月初旬になっても、「まだまだ自粛してる市民、県民は沢山居る!OBS社員も講釈垂れずに自粛していろ!」「発症が家族からだとすれば4週間さかのぼって説明しないと、説明責任を果たしたことにはなっていませんよ」などの厳しい声が寄せられ続けたといいます。

*今後に向けて

番組の最後は、再開した自社制作番組の現場の様子や、新たに社内マニュアルを作成する取り組みなどについて紹介し、「社内が混乱し、番組の休止を余儀なくされたOBS。この教訓をもとに、新型コロナウイルスとの共存をもがき続ける」とのコメントで締めくくられました。

*報道制作局長のコメント

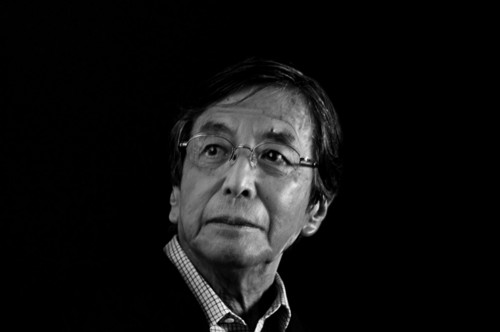

番組を視聴した私は、新型コロナを巡る対応について、様々な角度からかなり踏み込んで取り上げていると感じ、OBSと連絡を取り、兼子憲司報道制作局長にメール及び電話でインタビューしました。

Q 自社の対応のまずさについてかなりさらけ出されている気がしますが、どこまで提示するかなど議論はありましたか?

特にためらいはありませんでした。会社の都合の悪いことを番組に出すかどうかといった問題よりも、新型コロナという目に見えないウイルスにより生じたOBSと視聴者との間の溝を埋めることの方が大切だったという認識です。最近の視聴者はテレビ局の世界をよく理解しているため、私たちが何かを隠そうとしてもすぐに気が付くでしょうし、小手先のことでは、納得してもらえないのではないかと考えています。それだけに、“さらけ出す”といったシーンも必要だったと考えています。

Q 視聴者や地域社会によるOBSに対する厳しい眼差し、時に社員や関係者への差別や風評被害ともいえるような状況も描いています。取り上げることに逡巡はありませんでしたか?

新型コロナに対する人々の不安は当然であり、自分や家族等を守るための言動を差別と見ていいのか については、とても難しいところだと思います。それが、この感染症の最も難しい問題だと痛切に感じました。そのため、感染が発覚した会社では何が起きるのかをとにかく記録し、それを、あまり手を加えずにそのまま出そうという判断で放送しました。

Q 感染した社員・役員とはどう向き合ったのでしょうか。メディアとして、情報の公表と感染者への配慮をどう両立させるかは難しい問題だと思います。会社としての姿勢は?

大分県が感染者について公式発表する際には、不特定多数との接触がないケースにおいては通常、会社名は伏せています。しかし、OBSの場合はマスコミということもあり公式発表に先立って、社名を公表するという判断をとりました。ただこれにより、感染者本人や家族が一部特定される事態となり、様々な被害があったということを聞いています。本人からは、「感染判明後、企業として感染者に対するケアが足りなかったし、報道するにあたってもその視点が抜け落ちていた。」との意見ももらっています。

ただ、感染が確認された後、視聴者から寄せられた批判や苦情の多くは、どういうルートで感染したのか、その経路が知りたいというものでした。そのために、検証番組を制作するにあたっては、感染者本人達の取材は欠かせないと思いました。視聴者からは顔も名前も公開しろ、という声もありました。しかし、放送することで本人や家族等への更なる差別が起きることは絶対に避けなければならないと、匿名でのインタビューとしました。しかし、それでも、2人の感染が確認されていなければ、番組の休止などは起きなかったし、県民の不安もなかったという事実を鑑みれば、2人が悪いという印象を持つ人が視聴者の中に全くいないとは言い切れないと思います。大変難しい問題です。

Q 報道機関として、何を謝罪し何を謝罪すべきではないか、その線引きは難しいと思います。どういう判断をされましたか?

番組を休止し、ニュースも短縮する等、地域メディアとしての業務を縮小せざるをえなかったことについては視聴者に謝罪しています。しかし、感染は誰でも起こりうることというスタンスなので、感染したことそのものについての謝罪は会社としてもしていませんし、感染した2人にもさせていません。今回は2人とも感染経路がはっきりしないままでしたが、経路がわかるわからない、また、リスク管理をしているしていないで感染者を選別し、社会を分断させることは報道機関としては避けなければならないという心構えで今後も臨んでいきたいと思っています。

Q 今回の経験でローカル局であるOBSが学んだことは何でしょうか?

ローカル局はやはり、地元の情報をできるだけ正確に素早く、視聴者に届けることでその存在を必要とされているのだと思います。そのためには、地元の方々が取材に協力していただかなければなりません。今回の一連のコロナ騒動ともいえる事態を経験したことで、地方局と視聴者との距離を、今まで以上に感じさせられました。情報の在り方によって、視聴者は離れていくし、今OBSで起きていることなどをできるだけ正直に伝えることで、視聴者の中には、“また応援をしてやろう”と思う人も出てくる。結局、地道に取材活動をして、一つひとつ信頼を得ていくしかないと考えています。

*取材を終えて

OBS兼子局長には、私が新型コロナウイルスとメディアについて考える上で答えが見いだせないでいる問いをぶつけさせていただいた格好になってしまいましたが、とても丁寧にお答えいただきました。

番組もインタビューも、決して歯切れのいいものとは言えませんでしたが、この問いについては、歯切れよく答えることはできないし、今後も簡単に答えてはいけないものなのだと思います。ただ大切なことは、感染を経験した人の声を十分に組織が受け止め、今後の取材活動に生かしていくこと、そして、OBSのような組織の経験を社会が共有し、個々の企業のBCP対策などに生かしていくことなんだろうと思います。

最後に、冒頭に少し触れたように、同じく放送局が新型コロナウイルス感染の当事者となったテレビ朝日制作の『報道ステーション』についても少しコメントしておきたいと思います。

6月4日、感染後休養をとっていた富川悠太キャスターが約2か月ぶりに番組に復帰しました。番組後段では15分かけて、①キャスターが発症前後から陽性反応に至るまでの経緯、②番組内で5人に感染が広がったことについて、感染拡大防止に何が足りなかったかの検証と現在の対応策、③番組プロデューサーが経緯について振り返り猛省するとのコメントの紹介、④キャスターが入院中に自身を撮影した映像の紹介と関わった医療関係者への謝意、⑤番組が今回の感染から学んだ点について視聴者に教訓として提示、という内容を放送し、私もリアルタイムで視聴しました。

感染拡大防止を日々呼び掛けていたニュース番組としての責任、そしてキャスターと番組プロデューサーの初動の対応のまずさが感染拡大を引き起こしたという点で、番組での謝罪が必要だという判断に至ったことについては納得できました。しかし、キャスターであるとはいえ、感染前のプライベートな行動まで含んだ経緯を詳細に本人に語らせる必要があったのかという点については、視聴していて違和感を抱きました。また、SNS上などのキャスターへの批判の中には、批判に留まらない本人を傷つけるような言葉も多く見受けられており、こうした行為については、謝罪とは切り離して、毅然とした態度を示すことも必要だったのではないかと思います。それは、富川キャスターのためだけではなく、多くの心無いネット上の言葉に傷ついてきた感染者、そして今後も傷つく可能性のある感染者のためでもあると思います。

OBSとは置かれた条件も大きく異なりますので比較をするつもりはありませんが、最大の違いは、局と視聴者との距離ではないかと思います。テレビ朝日のように全国に多くの視聴者がいるキー局が、距離が近いとはいえない視聴者とどう向き合っていくのか、私には解はありません。今少し熟考した上で、取材を続けていきたいと思っています。

最後に、OBSの番組放送後に寄せられた視聴者の意見を1つ紹介します。「特番はする必要はないと思います。他にも感染した会社がありますが、番組にできるのは大分放送だけ。他の会社は説明もできません。」この意見は非常に重たいと私は感じました。OBSもテレビ朝日も、今回の番組はコロナ感染によって社会に広がったネガティブな企業イメージを、説明責任という形で自社の放送によって払拭しようとしていると言えなくもありません。今後メディアとして心がけるべきは、感染が確認された時に報じるだけでなく、感染が収まった時にこそ、感染が確認された企業や医療機関等をできるだけ応援し盛り上げていくためにメディアとして何ができるかを考えていくこと、このことがコロナを経験した放送局の1つの大きな役割なのではないかと思っています。

2回目は、5月30日に放送されたRNB南海放送のラジオ報道特別番組、『「感染」―正義とは何か―』を取り上げます。