気候危機にメディアはどう向き合うべきか(第2回)将来を決める分岐点に立つと意識した報道を【研究員の視点】#535

メディア研究部(メディア情勢)青木紀美子

4月22日は国連の「国際マザーアース・デー」。人が地球の自然にどのような影響を及ぼしているか、皆が考える機会です。いま、とりわけ緊急な課題は世界各地に異常気象や災害をもたらしている気候危機です。メディアやジャーナリストにとっても、この危機に向き合い、担うべき役割を果たすことができているか、振り返る機会です。

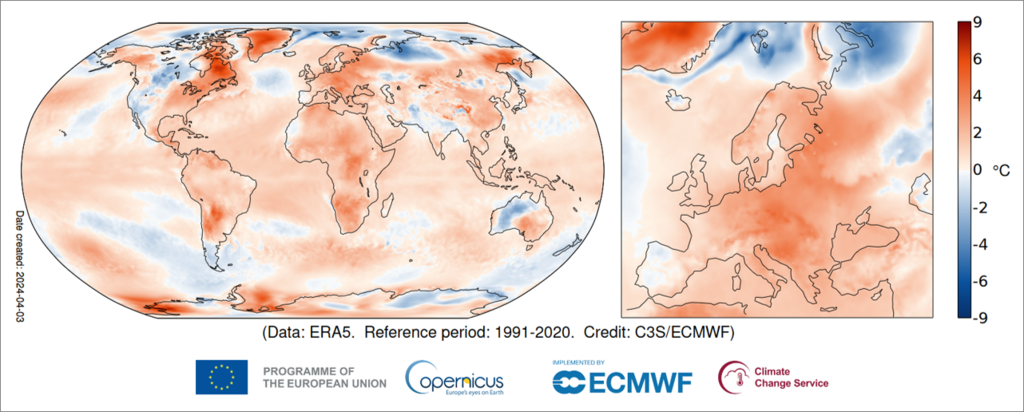

世界の気温は3月、月間平均で10か月連続、観測史上最高を記録しました。EU・ヨーロッパ連合のコペルニクス気候変動サービス(C3S)によると、1991~2020年の3月の平均を0.73℃、産業革命以前と比較する際の指標とされる1850-1900年の3月の推定平均を1.68℃上回りました1)。エルニーニョ現象の影響も加わっていると指摘されていますが、世界の平均気温(30年の平均値)の上昇を産業革命以前に比べ1.5℃に抑えることが不可逆的な地球温暖化による悪影響に歯止めをかけるための国際合意「パリ協定」の目標であることを考えると、見過ごせない状況にあることは明らかです。

2024年3月の世界の地表平均気温 1991~2020年の3月平均気温との比較  コペルニクス気候変動サービスのウェブサイトから

コペルニクス気候変動サービスのウェブサイトから

4月9日、ヨーロッパの人権裁判所は、平均年齢で70歳を超えるスイスの女性およそ2,000人が参加する非営利組織が起こした裁判で、気候変動の問題は人権問題でもあるとの判断を示しました2)。熱波のために熱中症などで健康を損ない、外出ができないなど暮らしの制約を受けているのは、温暖化防止のために国として十分な対策をスイス政府がとっていないためで、個人や家族の暮らしを営む権利を保護するヨーロッパ人権条約の規定に違反するとした原告の訴えを認めました。

2024年は世界各国で主要な選挙が行われる「選挙の年」でもあります。一連の選挙で選ばれる政治家が地球温暖化の行方を決めることになると、国際環境ジャーナリストでアメリカのThe Nation誌のマーク・ハーツガード記者は指摘しています。このため、気候危機の現実と、政党や候補者の温室効果ガス排出削減策について、有権者が十分な知見をもって投票に臨めるようにすることがメディアとジャーナリストの責任だと、ハーツガード氏は述べています。

ハーツガード氏は2019年に「Covering Climate Now(いま、気候問題を伝える)」3)という国際的な気候変動の報道連携ネットワークをコロンビア大学ジャーナリズム校の専門誌Columbia Journalism Review(CJR)の編集長カイル・ポープ氏とともに創設しました。The Nation、CJRのほか、イギリスの新聞The Guardianやニューヨークの公共ラジオWNYCが最初のメディア・パートナーで、その後、日本を含め世界50か国以上から500を超えるニュースメディアや大学・研究機関、それに、この連載の1回目で紹介した日本のMedia is Hopeなど非営利組織もパートナーに加わって、メディアやジャーナリストが気候変動にどのように向き合い、どう伝えるべきか、知見を共有しています。気候変動は長らく科学や政治、外交問題として伝えられ、ともすると個人のレベルでは何ともしようがない大きな問題という印象を報道が強め、人々に無力感を抱かせてきました。その反省もふまえ、Covering Climate Nowでは気候危機に関わるニュースをより身近に引き寄せ、誰にでもできることがある、地域に根ざした人の物語として、解決策に踏み込んで伝えることを促しています。以下は、ハーツガード氏とのインタビューの内容です。紙幅とわかりやすさのために編集しています。

Covering Climate Now 共同創始者

Covering Climate Now 共同創始者

マーク・ハーツガード氏(写真:本人提供)

Q:なぜ気候変動をテーマにした国際報道連携を始めようと思ったのですか。

ハーツガード氏:私は1989年から気候変動の問題を取材してきました。アジア、アフリカ、南米など世界各地からその影響を報告してきました。各地で気候変動の重大さを理解しているジャーナリストと出会いましたが、アメリカに戻るとメディアは「沈黙」していました。ヨーロッパや日本よりも10年は遅れていると感じていました。このメディアの「沈黙」を破るために、気候変動の取材をしているジャーナリストたちに1人だけで闘っているわけではないことを知らせ、同時に、その力をあわせ、この時代の最も重要な問題が十分に報道されていないことに注意を喚起したかったのです。国際的な連携とすることが必要だと考えたのは、貧しい国や地域に最も深刻な影響を受けている現場があったためです。

立ち上げは2019年9月。さまざまなメディアが1週間、それぞれ気候変動の問題を集中的に報じることを試みました。4月に呼びかけた時には20-25社ぐらいが賛同してくれればよい方と思っていたのですが、実際にはアメリカ内外の323のニュースメディアが参加しました。同じ週に(温暖化対策を求めスウェーデン議会前で、1人で抗議の座り込みを始めた高校生)グレタ・トゥーンベリさんに共感した数百万人が世界の主要都市で抗議行動に加わりました。こうして偶然に重なった2つの動きが世界中の政治指導者だけでなく、メディアの経営・編集幹部にも、気候変動を無視するわけにはいかないことを示し、「沈黙」を破ることにつながりました。とはいえ、いまだ道半ばで、メディアは「沈黙」してないとしても「静か」すぎます。もっともっと大きな声で伝えなければならないと思っています。

Covering Climate Nowのウェブサイトから

Covering Climate Nowのウェブサイトから

Q:メディアはなぜ気候危機に直面してなお「静か」なのでしょうか

ハーツガード氏:ひとつの理由は気候変動に関する知識、リテラシーが足りないということです。気象や科学を担当する記者は知識を備え、熱心に取材をしているでしょう。しかし、編集権限を持つ立場にある人たちが十分な知識を持っていないように思います。気候変動が重要な課題であることは認識しているものの、多くの問題の1つとして見ているのではないでしょうか。

気候変動がほかの問題と異なる重要な点は、タイム・リミットがあるということです。長い時間をかけて少しずつ事態を改善するといった時間がもう残されていないのです。すでに世界各地で温暖化の影響で人が苦しみ死んでいる危機的な状況にあるというだけでなく、大気中の二酸化炭素やメタンガスが一定量を超えると後戻りできないところに到達してしまうことが気候変動の特性です。排出量の増加を抑えることが一定の前進だとしても、排出がゼロにならなければ大気中の蓄積は進み、地球の気温は上がり続けます。その結果、熱を反射していた北極の氷が溶ければ海水面が現れて熱を吸収してしまうように、地球の気候を安定させてきた自然界の仕組みが変わってしまい、温暖化や異常気象へのブレーキが利かなくなるティッピング・ポイント、不可逆的な事態にいたる分岐点が迫っていること、その緊急性をメディアの編集幹部や経営幹部が十分に理解していないのではないでしょうか。

もう1つ理解されていないのは、人々は気候変動についてのニュースを求めているということです。30年前に私が取材を始めた頃とは異なり、今では誰もが起きている変化を目の当たりにするようになり、どうすればよいのか、対策はあるのか、知りたいと思うようになっています。

Q:世界ではいくつもの戦争がおき、災害があり、さまざまな危機に直面しています。

ハーツガード氏:確かに、毎日ミサイルや砲弾がさく裂し、大勢の市民が死傷し、飢餓に追い込まれたり、国の存続が危ぶまれたりするような状況では、気候変動にも関心を払うべきだと言うのが難しいと感じることもあるでしょう。先進国のメディアが注目するガザ地区やウクライナだけでなく、イエメンやスーダンでも戦闘が続いており、これらの国で起きている人道危機も伝えていく必要があります。しかし、ニュースは目先の動きを追いかけることにとらわれ、広い視野に立った報道を置き去りにしてはならないはずです。新聞やテレビは今までも、戦争や人道危機について報じるかたわら、政治やビジネス、暮らしやスポーツなど、幅広い分野のニュースを伝えてきました。いくつもの危機があっても、並行して伝えることは常にやってきたことのはずです。問題はメディア自身の力が弱っていることです。IT企業に広告収入を奪われ、記者の数は減り、必要な取材に行く出張旅費も出せない、といった現実に直面しています。しかし、だからこそ、気候変動について報じるべきなのです。多くの人々、とりわけ35歳以下の若い層がこの問題に関心を持っているからです。

Q:人々の関心に応える伝え方はあるでしょうか。

ハーツガード氏:大事なのは解決策に踏み込んで伝えることです。この問題では賛否両論を中立的に報じることではなく、どうすれば地球を救えるかという視点で伝えることが求められています。それが信頼を得ることにつながり、収益にもつながるはずです。また、これまで気候変動についての報道は往々にして科学的なメカニズム、政治や外交の問題を中心に伝えられ、多くの人に個人ではあらがいようのない問題という印象を与えてきました。何かができるということを伝えなければ、ニュースの受け手には無力感ばかりを増幅させてしまいます。Covering Climate Nowでは、気候危機をより身近な問題として考えることができるよう、人の物語とすること、地域に根ざした取材をすること、解決策に踏み込んで伝えることが重要だと強調してきました。例えば猛暑の中で働く人たちの現実を伝え、年々激化する猛暑に対する具体的な施策は何か、背景にある温暖化の問題に対してはどのような政策を実施するのか、政治家に問い、さらに読者には自分にもできることがあると伝えることが必要だという考え方です。

Covering Climate Nowのウェブサイトから

Covering Climate Nowのウェブサイトから

リサイクル、植樹、公共交通機関を使うなど、個人にできることはたくさんありますが、世界各国で主要な選挙が行われる「選挙の年」である2024年、最も重要なのは人々が気候変動を政治課題として意識して投票することです。IMF・国際通貨基金によると世界各国の政府は化石燃料のために1年にあわせて約7兆ドル(約1,000兆円)の補助金を支出しています4)。政策を変えなければ急速な温暖化に歯止めをかけることはできません。

Q:そのためにはどのような選挙報道を行う必要があると考えますか。

ハーツガード氏:選挙の報道は、これまで世論調査の支持率などをもとにした選挙戦の情勢や、政党や候補者の思惑、どの地域に力を入れ、どのような支持層に働きかけようとしているかといった作戦、政党間の駆け引きなどを重点的に取り上げてきました。しかし、こうした報道は政治がインサイダーによって動かされているということを強調することになり、大半の有権者を疎外して関心を失わせ、メディアへの信頼も損なうものです。

私たちCovering Climate Nowが提案したいのは、こうした“選挙戦”や“作戦”の報道を大幅に減らし、次の選挙が気候変動について意味ある選択をできる最後のチャンスであることを有権者に伝えることです。地球温暖化による破壊的な影響に歯止めをかけられるかどうかは次の5年間にどれだけ温室効果ガスの排出を削減できるかどうかにかかっている。このため、その重要な時期の政策を決める政治家を選ぶ次の選挙が私たちの将来を決める決定的な選択の機会になるということです。

誰に投票するかは有権者が決めることです。しかし、私たちジャーナリストは、この選挙の意味を有権者が理解し、十分な情報にもとづいた選択ができるようにする責任があります。また候補者に対しては、次の5年間に温室効果ガスの排出を削除するために何をするか、具体的な政策を問う必要があります。答えなければ繰り返し聞き、また回答すればその内容を検証し、さらには対策法案への投票など過去の実績を問い、確認する。化石燃料業界から政治資金を得ているかどうかを確認して伝える。有権者の知る権利に応え、政治家の責任を問うためです。

Q:Covering Climate Nowは政治家が示す政策や企業の対策の有効性を検証することも促していますね。

ハーツガード氏:例えば(発電所や工場で化石燃料を燃やすことによって排出される二酸化炭素を回収して地中に閉じ込める)「二酸化炭素の回収と貯留(Carbon Capture and Storage)」は実効性がないのではないかという事例を伝える記事も複数でています。技術の可能性について柔軟に考えることは大事ですが、いま何よりも重要なのは排出削減であり、化石燃料を燃やすのをやめることです。化石燃料を使い続けるための対策には疑問を持ち、取材することが必要です。Covering Climate Nowでは、何が真実か、科学的に検証された表現か、偽りか、知見を蓄積し、共有することをめざしています。

Q:メディアはそうした専門的な知識を持つ気候変動の担当記者を置くべきでしょうか、それともあらゆる分野の取材者が気候変動の視点を持つべきなのでしょうか。

ハーツガード氏:メディアの規模によってとれる体制は違うでしょう。1つの正解はありませんが、まず重要なのは、1人の記者や1つのチームだけがこの問題を取材するという縦割りの対応は望ましくないということです。気候変動に詳しい専門記者を1人でも2人でも置くことができれば、彼らの役割は自分たちが取材するだけでなく、政治やビジネスからスポーツまで幅広い分野の担当記者たちがそれぞれの取材テーマに気候変動がどのように関わっているかを理解して伝えるために、知恵や力を出すことです。

サンフランシスコの公共ラジオでは、専門知識がある科学班の記者たちが、例えば政治のニュースにどう気候変動の視点を取り込むことができるかを話し合うため、政治担当の記者を昼食に誘って話し合うなど、ほかの分野の取材を担当する同僚に順次、話を持ちかけ、サポートを申し出るといった試みもしています。デスク、記者、ファクトチェック担当者、カメラマン、マルチメディア担当者、グラフィックデザイナーなどからなる専門チームを持つ通信社もありますが、やはり自分たちで取材するだけでなく、担当以外の同僚を支援する役割を果たしています。

気候変動を担当する専門記者は自分の組織の中でいわば気候変動の視点を広める伝道師のような役割を果たさなければなりません。同僚と知見を共有し、専門家を紹介し、時に励まし、時に注意を喚起し、これは読者や視聴者が求めている情報だということ、つまりジャーナリズムだけでなく、メディアのビジネスにとっても重要だということを言い続ける。編集幹部を説得し、経営幹部にも理解してもらう、そうした組織内の啓発も大事な役割の1つだと思います。

Q:そのためにCovering Climate Nowのような報道連携はどのような役割を果たしていると考えますか。

ハーツガード氏:大事なのはコミュニティーがあるということです。あなたは1人ではない、間違っていない、世界に仲間がいる、という連帯感があること。互いに支えあい、相互に学ぶこと。それはメンバー間の個別の取材やプロジェクトでの協力よりも価値あることだと考えています。国際的な連帯によって、世界のより危険な地域で十分な収入も得られずに取材を続けている仲間を支えることもめざし、Covering Climate Nowジャーナリズム賞を設けて、各地のジャーナリストの功績に光があたるようにしています。よい意味で競争の場にもなっています。伝えるべきことはまだいくらでもあり、取材や創意工夫で競うのも大事なことです。

Q:最後に、なぜ気候変動について伝えることはジャーナリストの責任なのでしょうか。

ハーツガード氏:ジャーナリストの仕事の1つは、社会にとって優先すべき課題を人々が見極めるための材料を提供することです。気候危機はまさに今、最も重要な課題です。核戦争の危機と並び、地球における人類の生存を脅かすものです。人々にどう行動しろと言うことは私たちの役割ではありませんが、よりよい行動をとるために必要な知見や判断材料を提供するのは私たちの責任です。地球は人がいなくなっても存続するかもしれませんが、若い世代、子どもたちの世代が生きていける地球を守るために、いま行動すればまだ間に合うと伝えること、それを人の物語として、地域に根ざした視点で、課題解決に誰もが力を発揮できるという報道をしていくことが求められています。

(2024年4月8日 オンラインでインタビュー)

毎年のように経験したことがないような災害が発生している日本では、どのメディアも気象、災害、防災の報道に力を入れ、背景にある気候変動の問題についても、工夫しながらふれるようになっています。しかし、温室効果ガスをいま削減できなければ後戻りできない分岐点に直面しているという危機感を伝え切れているか、あらゆる分野の取材者が気候危機の視点を持つことができているかというと、まだまだ十分にはできていないように思います。一方で、地球規模の危機を前にした個人の無力感をとりはらうためには誰にでもできることがあると報じよう、とりわけ2024年は選挙で気候変動を意識して投票することが地球温暖化の行方を変える可能性があると伝えよう、というハーツガード氏の問題提起は、この連載第1回で伝えた国内の声とも重なり、内外のメディアどうしの連携、メディアと市民の協働が持つ力や可能性を示唆するものでもあります。連載では、さらに国内の気候変動報道における連携の事例などについても伝える予定です。

参考資料

1) March 2024 is the tenth month in a row to be the hottest on record (2024 Copernicus Climate Change Service/ECMWF 2024年4月9日)

https://climate.copernicus.eu/copernicus-march-2024-tenth-month-row-be-hottest-record

2) CASE OF VEREIN KLIMASENIORINNEN SCHWEIZ AND OTHERS v. SWITZERLAND(European Court of Human Rights)

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-233206%22]}

3) Covering Climate Now

https://coveringclimatenow.org/

4) 化石燃料補助金、過去最高の7兆ドルまで急増(サイモン・ブラック, イアン・パリー, ネイト・バーノン/IMF 2023年8月24日)

https://www.imf.org/ja/Blogs/Articles/2023/08/24/fossil-fuel-subsidies-surged-to-record-7-trillion

|

【青木紀美子】 |

●テレビ新広島 報道部 石井百恵副部長(SDGs関連担当記者):

●テレビ新広島 報道部 石井百恵副部長(SDGs関連担当記者):

(国連広報センターHPより)

(国連広報センターHPより)