詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2017年8月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

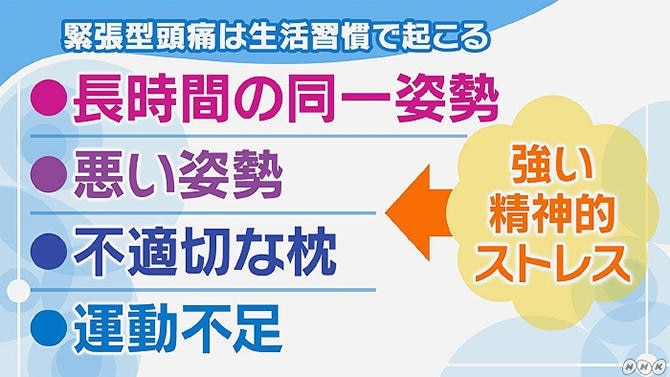

原因となる病気がないのに頭痛を繰り返す慢性頭痛のなかで、最も多いタイプが「緊張型頭痛」です。日本では、約2000万人いると推計されています。緊張型頭痛は、側頭筋や後頚筋群、僧帽筋などの頭から首、背中にかけての筋肉のコリや張りによって、痛みを感じる神経が刺激されることで、痛みが起こると考えられており、その原因の多くは、生活習慣が関係しています。

緊張型頭痛かどうかわかるセルフチェックはこちら

長時間同じ姿勢をとっていると、緊張型頭痛を起こしやすくなります。特に、デスクワークや車の運転などでうつむいた姿勢をとっているときが要注意です。長時間同じ姿勢でいることから、夕方や仕事の終わりごろに頭痛が起こりがちです。

緊張型頭痛の持続時間には個人差があり、30分程度で収まることもあれば、1週間程度続くこともあります。痛みの持続時間の長短に関わらず、頻繁に起こるようになると大きなストレスとなり、その結果、生活の質を損なうことになりますので、注意しましょう。

緊張型頭痛は、生活習慣が原因で起こるため、下記にあげるような生活習慣を見直して、頭から首、背中にかけての筋肉に負担をかけないケアを心がけましょう。

こういった生活習慣を改めても頭痛がやわらがない場合は、精神的ストレスが関係している可能性があります。精神的ストレスが加わると、脳など中枢神経の痛みの感じ方が過敏になることで緊張型頭痛が長引くと考えられています。

たとえば、同一姿勢のまま長時間いると、同じ部分の筋肉を使い続けるため、筋肉が疲労してコリや張りが起こります。

悪い姿勢は、頭から首、肩にかけての筋肉に負荷が集中するため、筋肉に疲労が蓄積しやすくなります。

なで肩の人も肩こりが多く、緊張型頭痛が起こりやすい傾向があります。

高すぎたり低すぎたりといった不適切な枕は、周辺の筋肉にコリや張りが起こり、首の神経が圧迫されます。

運動不足で筋力が低下すると、首や肩などに負荷がかかりやすくなります。

緊張型頭痛の自己対策 頭痛体操はこちら

自分でできる生活習慣の改善や市販の頭痛薬を使っても、症状が十分に改善しない場合は、内科やかかりつけ医を受診しましょう。ただし、毎日のように緊張型頭痛が起こる場合は、治療法が異なるので注意が必要です。

この場合、強い精神的ストレスが原因として疑われるので、頭痛外来や神経内科、心療内科など、専門医がいる医療機関を受診してください。

痛みが強いときは、非ステロイド性消炎鎮痛薬などののみ薬で対処しますが、1週間に3日以上使わないように注意します。筋肉の緊張が強い場合は、筋しかん薬を使います。また、頭痛の頻度が多い、強いストレスがある場合は、脳が痛みに過敏になっているため、症状に応じて中枢神経に作用する抗うつ薬を少量使ったり、一時的に抗不安薬を使ったりすることがあります。

詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2017年8月 号に掲載されています。