起立性調節障害

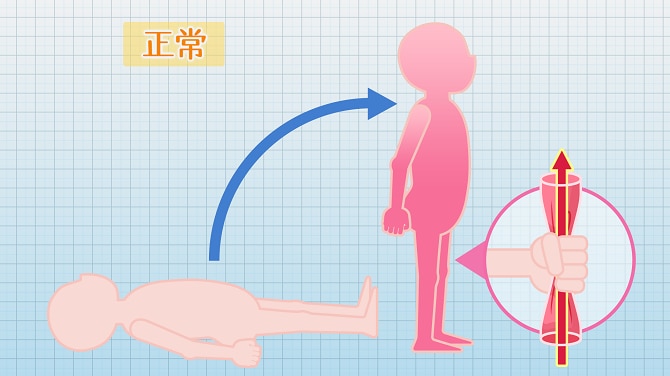

正常な場合には、下のイメージ図のように、自律神経が働き、脚の血管を収縮させることで血圧を上げ、上半身にも十分な血液が流れます。

ところが、ストレス、不規則な生活、運動不足などが原因で自律神経のバランスが崩れると、脚の血管が十分に収縮しないため、血圧が十分に上がらず上半身の血流が不足するおそれがあります。

記事『朝起きられない...起立性調節障害の原因・症状・治療法を解説』はこちら

実は多くの思春期の子どもたちが「起立性調節障害」で苦しんでいます。

代表的な症状は、朝起きられない、けん怠感や頭痛などで、中学生の約1割がこの病気だと言われています。

記事『知ってほしい! 起立性調節障害のこと』(ハートネット)はこちら

「立ちくらみ」が出る脳・神経の病気

立ち上がった時に、頭がふらふらする、「立ちくらみ」。

その原因として、糖尿病神経障害やパーキンソン病といった脳や神経の病気が関係していることもあります。

糖尿病の合併症「糖尿病神経障害」

「糖尿病神経障害」は糖尿病の合併症のなかで最も発症の頻度が高く、糖尿病の早期から症状が現れます。内臓の働きを調整する自律神経が傷害されると、立ちくらみのほか、胃のもたれ、便秘、下痢、などが現れることがあります。

記事『糖尿病の合併症はなぜ起こる? 血管が傷つくことで全身に影響』はこちら

パーキンソン病

パーキンソン病は、手足の震えや、バランスが保てないなどの症状が現れます。「起立性低血圧」(立ちくらみ)が起こることも。

Q&A脳梗塞 「立ちくらみと一過性脳虚血発作の見分け方」

「立った姿勢で目薬をさしていたところ、30秒間ぐらいの間、急に体に力が入らなくなり目の前が真っ暗になりました。一過性脳虚血発作ではないかと思い、すぐに病院を受診」

出血・脱水などが原因の「立ちくらみ」

「立ちくらみ」は、その他にも体内で出血を起こす胃潰瘍や、熱中症などの病気が原因で起こることもあります。

胃潰瘍

胃潰瘍は、胃の粘膜や組織が深くえぐれてしまう病気です。えぐれる場所が血管の近くになると、出血してしまうこともあります。重症の場合は、下血または吐血することもあります。痛みがないのに、突然下血したり吐血することもあります。出血して貧血になると動悸(き)や息切れ、立ちくらみも起こることがあります。

記事『鎮痛剤やピロリ菌で発症?胃潰瘍が起こる原因と症状、痛み方を解説』

熱中症

「熱中症」の初期には、めまい、立ちくらみ、足の筋肉がつる、お腹の筋肉のけいれんなどが起こります。

とくに高齢者の場合、脱水症状を起こしやすく、突然、重症の熱中症になるケースなどもあるので、注意が必要です。

【特集】応急処置が大切!熱中症の原因、症状、予防・対処法まとめ

薬の副作用が原因の「立ちくらみ」

高齢者が注意すべき薬のリスク

高齢者には副作用が強く出やすいため、特に注意が必要な薬が数多くあります。

なかでも、「高血圧の薬」を服用する場合、薬が効き過ぎると、立ちくらみや転倒を起こしやすくなります。

記事『高齢者が注意すべき薬のリスク(転倒や病気、認知症に似た症状)』はこちら

抗うつ薬の使い方と効果、副作用について

抗うつ薬は日常生活に支障が出ている中等症や重症の人には有効であることがわかっています。抗うつ薬の種類によって、立ちくらみや吐き気などの副作用があります。

記事『抗うつ薬の種類や効果、副作用、正しい使用法について』はこちら

あわせて読みたい

「立ちくらみ」と症状が似ているものに、「めまい」と「失神」があります。それぞれの特集ページも参考にしてみてください。産後のママが体験した「立ちくらみ・めまい」についての記事もあります。

-

耳鳴りが続く・めまいが起こる「耳の病気」 原因や症状、治療法

-

失神に潜む危険 考えられる病気や原因、予防、治療について