詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2020年3月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

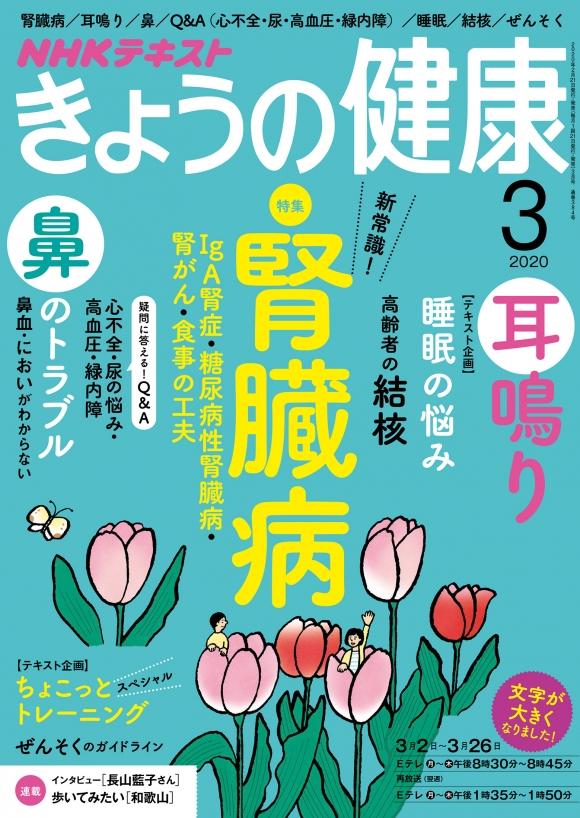

腎臓の主な働きの1つは、尿をつくることです。「腎皮質」で血液をろ過して尿をつくり、その尿を「腎う」に集めてからぼうこうに送り出しています。

腎臓に発生するがんは、腎皮質にできる「腎がん」と、腎うにできる「腎うがん」に大きく分けられ、性質や治療法が異なります。腎臓にできるがんの約9割が腎がんとされています。

腎がんは、50歳ごろから増え始め、70歳代までは年齢が高くなるにつれて多くなっていきます。腎がんの原因ははっきりとはわかっていませんが、喫煙や食べ過ぎ、運動不足などの生活習慣や、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病、いわゆる「メタボリックシンドローム」が関係すると考えられています。

特にリスクが高いのが、透析治療を受けているなど腎臓の状態がよくない人です。腎機能が著しく低下しているために、体内に毒素がたまりやすいことが影響すると考えられています。腎がんは、早期には自覚症状がほとんどありません。

腎がんが進行すると、血尿、側腹部痛(脇腹の痛み)、脇腹のしこりなどの症状が現れることがあります。

腎がんは、腹部の超音波検査を受けることが早期発見につながります。

この画像の黄色い印の内側が、腎がんです。こうした画像により、「腎臓に腫瘍があり、腎がんが疑われる」と診断されます。腎がんの患者さんの多くは、症状のない段階で腹部超音波検査を受けた結果、見つかっています。

腎がんを早期発見するためには、40歳ごろから、年に1回、腹部超音波検査を受けることがすすめられます。職場の健康診断などで受けられることもありますが、腹部超音波検査がない場合は人間ドックを活用する方法があります。

腹部超音波検査で腎がんが疑われる場合、確定診断のためにCT検査が行われます。

この画像の白っぽく写っているのが腎臓で、その中で丸い形をして外側に少し膨らんでいるのが腎がんです。腎がんは、早期に診断されれば、基本的に根治が可能です。

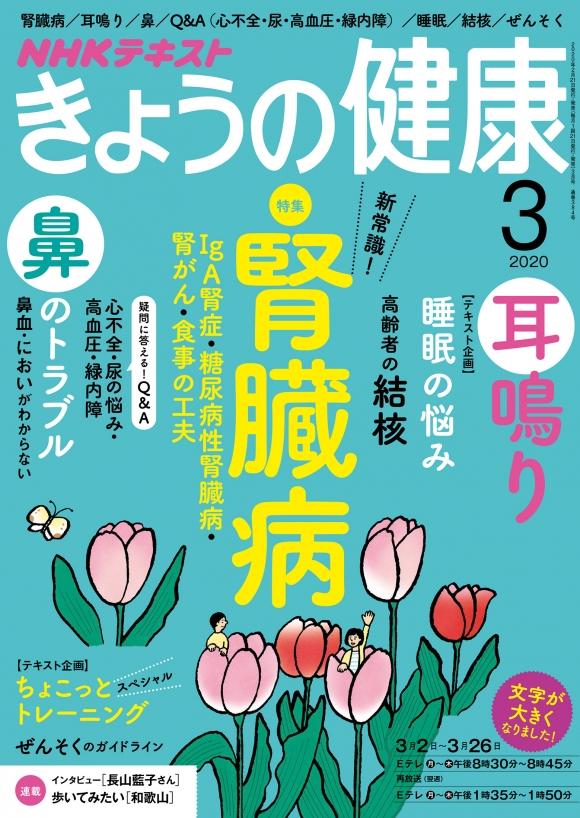

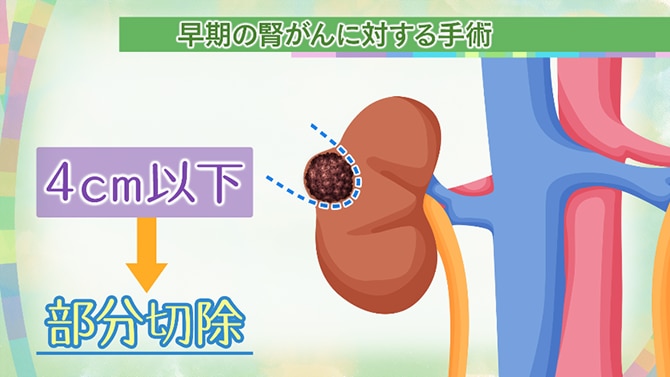

腎がんが腎臓の中にとどまっている場合を「早期がん」といい、がんの直径は大体7cm程度までです。早期がんの場合は、手術を行って根治を目指します。

手術には「部分切除」と「全摘出」があり、がんの大きさなどを考慮して選択されます。

がんの直径が4cm以下の場合、主に、がんとその周囲の組織だけを切除する「部分切除」が行われます。腎臓の正常な部分が残るので、腎機能が保たれやすくなります。将来、透析治療が必要になる可能性を低くすることができます。

がんの直径が4cmを超える場合、部分切除を行うとがん細胞が残りやすく、再発につながる可能性があります。そのため、がんがある側の腎臓をすべて取り除く「全摘出」が行われることが多いです。

ただし、糖尿病や高血圧、脂質異常症などがある場合は、全摘出を行うと、残ったもう1つの腎臓により負担がかかりやすくなります。そのため、そうした場合はがんの直径が4cmを超えていても「部分切除」が行われることがあります。

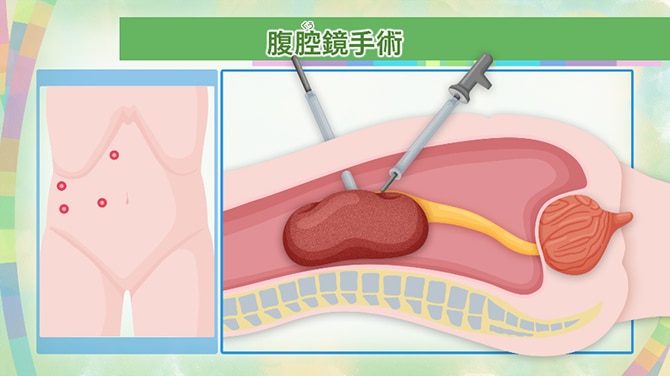

手術方法には、「腹くう鏡手術」と「開腹手術」があります。

「腹くう鏡手術」は、おなかに小さなあなを開け、そのから炭酸ガスを送り込んでおなかを膨らませ、そこにカメラのついた腹くう鏡や手術器具を挿入して、中の様子をモニターで見ながら手術を行います。きずが小さくて済むため、部分切除、全摘出ともに積極的に検討されます。

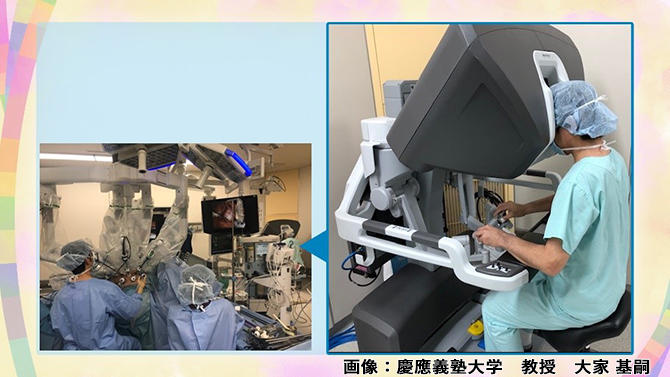

2016年からは、「ロボット支援による腹くう鏡手術」による腎がんの部分切除も、健康保険が適用となりました。

ロボット支援手術に使われるロボットには、腹くう鏡や手術器具などを持つためのアームが複数あります。

医師が、そのロボットを遠隔操作して手術を行います。モニターで、おなかの中の拡大映像を見ながらアームを操作し、がんを切除したり、きずを縫ったりします。より精密に手術を行うことができ、一部の医療機関で行われています。

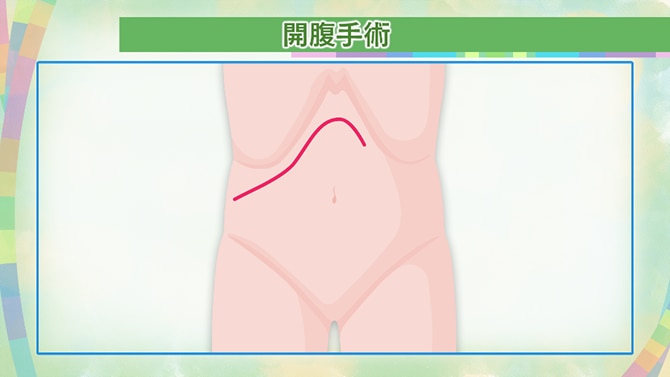

「開腹手術」は、おなかを大きく切開して行います。主に、腎がんの直径が10cm以上と大きい場合や、がんが腸や肝臓など周りの臓器に食い込んでいる場合などに行われます。

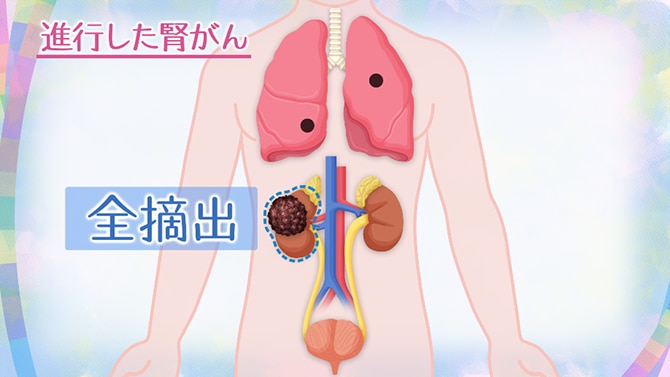

腎がんが、腎臓以外の臓器やリンパ節に転移している場合を「進行がん」といいます。

進行がんで、転移の箇所が少ない場合は、手術で腎臓の全摘出を行ってから、薬による治療を行います。

転移の箇所が多い場合は、手術は行わずに薬による治療が行われます。薬による治療では、主に「分子標的薬」と「免疫チェックポイント阻害薬」が使われます。

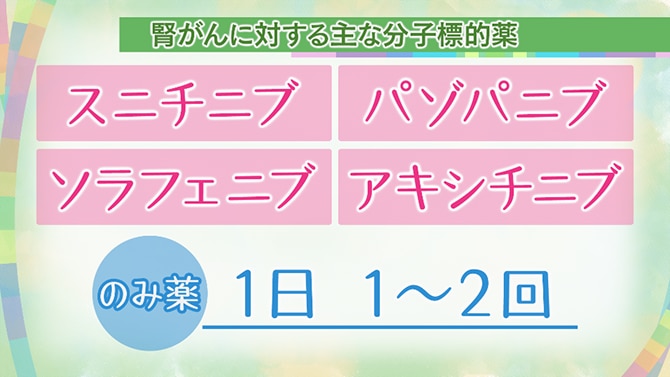

分子標的薬は、がんに栄養を送る血管をつくらせないように作用して、がんの増殖を抑えます。

腎がんに使われる主な分子標的薬は、スニチニブ、パゾパニブ、ソラフェニブ、アキシチニブです。いずれものみ薬で、1日1~2回服用します。2020年からカボザンチニブも使われています。

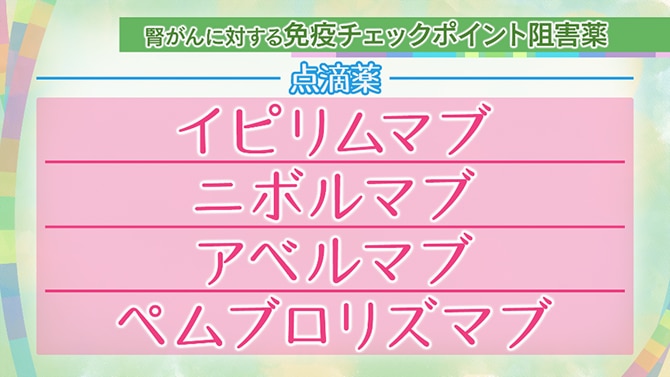

免疫チェックポイント阻害薬は、がんを攻撃する免疫細胞の働きを高めます。腎がんに使われる免疫チェックポイント阻害薬は、イピリムマブ、ニボルマブ、アベルマブ、ペムブロリズマブの4種類で、いずれも点滴で用いられます。

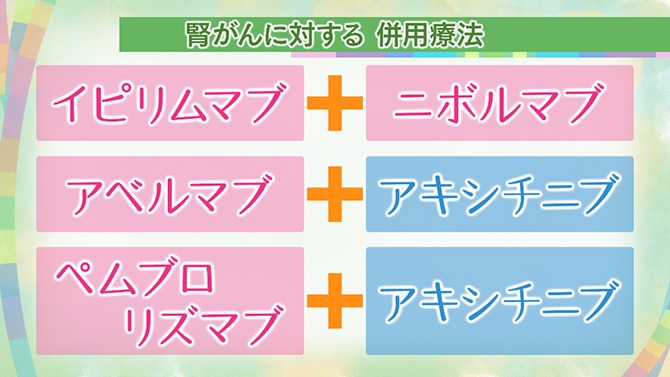

腎がんに対する薬物療法は、多くの場合、作用の異なる複数を組み合わせて使う併用療法が最初に行われ(一次治療)ます。3つの方法があります。

1つは、イピリムマブとニボルマブの併用療法です。さらに2019年には、新たに2つの併用療法に対して健康保険が適用となりました。アベルマブとアキシチニブの併用療法と、ペムブロリズマブとアキシチニブの併用療法です。こうした併用療法により、がんの進行を防いだり、小さくできたりするケースもあります。

こうした薬による治療は、効果のあるかぎり継続して行います。効果が次第に低下してきたり、不十分だったりした場合は、まだ使用していない薬に切り替えて治療を行います。薬を切り替えながら長く治療を続けることで、腎がんの進行を長期にわたって抑えることができます。腎がんの薬はさまざまな副作用が起こりやすいため、体調の変化を感じたら、すぐに受診することが大切です。

詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2020年3月 号に掲載されています。