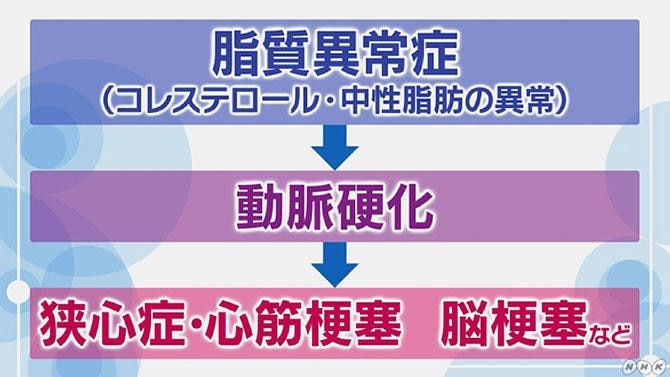

脂質異常症から動脈硬化、そして心筋梗塞、脳梗塞へ

脂質異常症とは、血液中のコレステロールや中性脂肪などの脂質の量が異常に多い状態のことで、動脈硬化と密接なつながりがあります。

動脈硬化を起こした血管では、血管壁の内側にプラークと呼ばれるふくらみができます。ここにはコレステロールがたまっていて、プラークが大きくなると、血液の通り道が狭くなってしまいます。さらにプラークが破れると、そこに血液のかたまりができ、血管が詰まってしまう場合があります。このようなことが冠動脈で起きれば狭心症や心筋梗塞になり、脳の動脈なら脳梗塞になります。

脂質異常症かどうかは、血液検査の結果で診断されます。チェック項目は、悪玉の量を示すLDLコレステロール、善玉の量を示すHDLコレステロール、中性脂肪の値です。LDLコレステロール値は140mg/dL以上、HDLコレステロール値は40mg/dL未満、中性脂肪値は空腹時採血で150mg/dL以上が脂質異常症と診断されます。また、2022年、日本動脈硬化学会は「非空腹時の中性脂肪175mg/dL」という新基準を追加しました。さらに、最近では"総悪玉"とも言える「non(ノン)-HDLコレステロール」という値も脂質異常症の診断基準にも加わりました。

LDLコレステロールとHDLコレステロール

血液中のコレステロールや中性脂肪が増えすぎた状態になると、動脈硬化が進行します。ただ、そもそもコレステロールは私たちの体にとって必要な物質です。

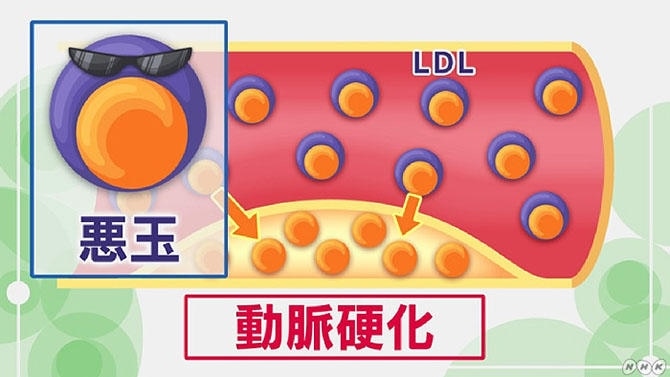

コレステロールは、血液によって全身に運ばれています。そのときコレステロールはLDLという粒子の形になります。しかし、LDLは増えすぎると血管壁に入り込んで動脈硬化を起こしてしまいます。そのためLDLは悪玉と呼ばれます。

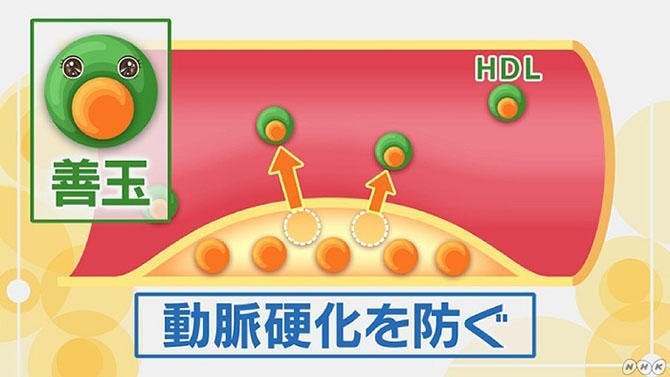

反対に、余ったコレステロールはHDLという粒子の形で回収されます。このとき血管壁にたまったコレステロールも抜き取られます。そのためHDLは善玉と呼ばれています。

中性脂肪

中性脂肪は、コレステロールとは別の物質ですが、悪玉LDLの味方、善玉HDLの敵として働きます。

血液中に中性脂肪が増えると、悪玉LDLは小型化して血管壁にいっそう入り込みやすくなります。小型のLDLは通常のLDLよりも酸化されやすいので超悪玉と呼ばれます。

また、中性脂肪の増加によって善玉HDLのコレステロールは量が減ってしまいます。こうして中性脂肪もまた動脈硬化を悪化させていくのです。

脂質異常症は自覚症状がないため放置して進行しやすい

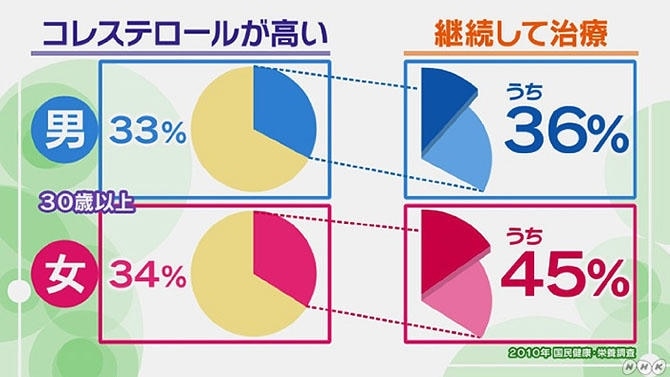

国民健康・栄養調査によると「コレステロールが高い」と言われているのは30歳以上の3割にのぼります。ところが、そのうち継続して治療しているのは男性が36%、女性が45%しかいません。脂質異常症には自覚症状がない場合があるため、油断している人が多いのが原因と考えられます。

しかし、脂質異常症を放置すると動脈硬化が進行し、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞などの危険性が高まるため、食事や運動などの生活習慣の改善に励む必要があるのです。