クルーズ船 自衛隊は何をした?

巨大なクルーズ船で発生した集団感染!

史上初めての事態に、対応を迫られた日本。そこに派遣されたのが自衛隊だ。

投入したのはのべ2700人。果たしてどう向き合ったのか。今回、幹部の証言を基に、その一端を明らかにする。

(稲田清、地曳創陽)

“正直、怖かった”

「たいていの災害は『これくらいの被害がある』というのが分かっていて、関係省庁と役割分担のすり合わせができているのが通常。今回は、そういうことがまったく見えなかった」

「聞いたことがない感染症の名前だったし、『これからここに入っていくのか』という、怖さがあったのは、正直な感想です」

そう語るのは、防衛省の審議官、町田一仁。

クルーズ船が接岸した埠頭(ふとう)に設けられた政府の現地対策本部で、2月6日から25日まで副本部長を務めた。その役目を終えた後も、14日間の経過観察期間があり、3月10日にようやく防衛省に戻ってきた。

これまでも何度か自衛隊の災害派遣を担当した町田は、今回、現場での防衛省のトップとして、船側や厚生労働省をはじめたとした関係省庁から活動の依頼を受けた。そのたびに防衛省本省と人員や車両の確保などについて話し合い、各国の大使館との調整にも当たった。

迷子!携帯も通じない! 現場で困惑

現場に降り立った2月6日。

最初に、圧倒されたという。

「岸壁に立つと、船はあまりにも大きく、中に入るとこんなにも狭いんだと」

全長290メートルに及ぶ「ダイヤモンド・プリンセス」。客室のあるデッキだけでも8層、船室は細かく分かれている。

構造が複雑なため、自分がどこにいるかの位置の把握が難しく、当初は隊員たちが「迷子」になるケースも相次いだ。町田自身も船長に会いに乗船したあと、船の出口が分からなくなり、乗員に声をかけて案内してもらったという。

さらに船の内部では、携帯電話の電波が入らないことも分かった。

船内は電波を通しにくい鋼板で囲まれているうえ、開口部も少なく、電波が届かないためだ。船内のロビーや廊下などから電話をかけようにもつながらない。

代わりに衛星電話を使おうとしても、結局、窓際まで行かないと電波が入らない。小型の無線機では遠くまでは電波が届かず、使い物にならなかった。

感染リスクがある中で往復

携帯電話の電波が通じないという問題は、移動基地局を埠頭に開設し、中継装置を船内の各所に設置するまで続いた。

通信環境が改善されるまで町田は、船内にいる厚生労働省の幹部や船長と連絡をとるため、現地対策本部とクルーズ船との間を何度も行き来する必要に迫られた。

「携帯電話があんなにもつながらないのかというのは、正直、驚いた。細かい調整でも、現地の本部から船内に行かなければならなかった。行ったり来たりが無い方が、感染のリスクは下げられるわけで、電波状況が悪いというのは苦労した」

「自衛隊の場合、割と大きな部隊を『ドン』と入れて仕事をして、マンパワーを生かして早くに収束させるが、今回はそうもいかず、状況がつかめないところの難しさがあった」

「くすり ふそく」

自衛隊が手探りで活動を開始するなか、船内では深刻な事態が起きていた。医薬品の不足だ。

活動を始めた翌日の7日、クルーズ船の乗客が船内から日の丸を掲げた。

旗には「くすり ふそく」と書かれ、午後には「しんこく」の文字が書き加えられた。

高齢者や持病のある人たちにとって、薬が無くなることは命にかかわる。

町田は8日に薬剤師の資格を持つ隊員の応援を要請し、10日には3人が派遣された。当初から乗り込んでいた薬剤師や、厚生労働省の担当者とともに、送られてきた薬の仕分けなどにあたり、状況は改善していったという。

「たぶん、1日で500件以上の処方に対応して、かつ乗客の船室にお持ちして、服用の注意や相談にも乗った」

自衛隊独自の基準のわけは

派遣されたのべ2700人の人員は当初、東北の部隊が中心となった。

経験のない事態に臨んでいた自衛隊だが、徹底していたことがある。ウイルスからの防護だ。

自衛隊の業務は「船内の消毒」「診療や薬の配布」「薬の仕分け」「検査で陽性となった患者の搬送」と主に4つに分かれていた。それぞれの業務で独自の防護基準を設けていたが、一部では、厚生労働省の基準よりも厳しくしていた。

中でも消毒の業務では、厚生労働省が、マスクと手袋を使用することを基準にしていたのに対し、自衛隊は防護服を着た上で、手袋も万が一破れてもよいように2重にし、防護服とのつなぎ目を粘着テープでふさいだ。

そして、靴カバーをはき、飛まつが目に入って感染しないようゴーグルを付けるという、重装備にした。

さらに7日に、船内での活動を始める前、感染症対策の知識がある東北方面衛生隊の看護官が、防護服の着用のしかたや脱ぎ方を説明。防護服の着用に慣れた隊員のアドバイスは、特に効果的だったという。

厚生労働省の検疫官の感染が判明したことも踏まえ、河野防衛大臣は周辺に対し、「自衛隊からは1人も感染者を出さない」と述べ、対策の強化を指示。薬の仕分けをする際にも、防護対策として、ガウンやヘアキャップを付けるようにした。

乗客との接触がない場所でも防護対策を強化したのは、なぜなのか。

「厚生労働省は、保健衛生をつかさどっているので、どういうことが防護につながるかなど、基礎的知識も高いと思う。しかしわれわれの大多数は、そういったことに無縁な世界で生きているので『きちんとした防護』しか頼るものがない」

「集団で活動するわれわれにとって、1人の感染は全体の感染になってしまう。何かを触ったらすぐに消毒するとか、マスクの鼻にあたる部分を抑えて少しでもウイルスが入らないようにするとか、基本の徹底だった。『救いに行く立場』で感染してしまったら、任務を果たせないと考えた」

そして特殊部隊が登場

10日に、乗客全員にPCR検査を受けてもらうという方針が出た。

そこで追加で投入されたのが、「対特殊武器衛生隊」である。ウイルスや細菌を使った生物兵器への対応に訓練を重ねた部隊だ。

検査は高齢者を優先し、段階的に年齢を下げて行われ、感染の有無を確認していった。医療支援に当たる隊員は当初の17人から、最終的に51人にまで増えた。

搬送中、トイレにも寄れない!

自衛隊の活動は、クルーズ船の外にも及んだ。輸送支援だ。

感染が確認されたものの、症状が出ていない乗客や乗員を、受け入れ先となった静岡や福島などの医療機関へ運んだ。使われた自衛隊の救急車4台の走行距離は、合計1万キロに及んだ。

自衛隊が使う救急車の仕様は、自治体消防が保有する高規格救急車と比べ、シンプルなものだ。

このため、運転席や助手席と、ベッドなどがある後部座席との間には応急の仕切りを設けて、テープで目張りを施した。隊員は、防護服の袖やすそをテープで巻き、ゴーグルを着用したまま、運転していたという。

ただこんな問題もあった。トイレだ。

長距離を走行することになるが、隊員は往復で運転にあたらなければならないうえ、途中で防護服を脱着するのも難しい。このため、遠くの医療機関に向かう隊員の中には、おむつを着けて対応したケースもあったという。

拠点は民間フェリー そこでの生活は

今回の派遣の間、のべ2700人の隊員はどこで生活していたのか。

2隻の民間フェリー「はくおう」と「シルバークイーン」だ。

これらの船は防衛省が契約し、今回、活動の拠点とするため、近くの岸壁に停泊させた。

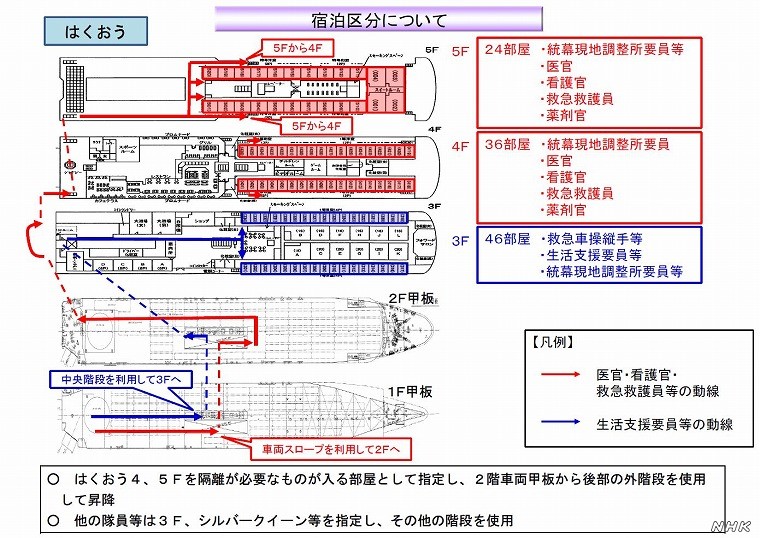

もちろん、クルーズ船とは全く状況が違う。それでも、防護対策は徹底された。以下の資料は自衛隊が船内の区割りを決めたものだ。

感染のリスクに応じて隊員を2つのグループにわけ、船への入り口、動線、滞在するフロア、さらには風呂場も分けられた。

フェリーの機能の維持のため、自衛隊員だけでなく、民間の乗員も乗り込んでいた。

彼らに感染リスクが及ぶことを避けるため、船内にあるエレベーターは乗員専用として、自衛隊員は階段のみを利用するルールも設けた。

加えて通常、隊員たちは集団で寝起きするのに対し、今回は全員に個室をあてがった。

町田は毎日、感染対策のために洗濯をしたという。

洗濯は、感染のリスクが高い隊員は、個室の風呂場やバケツのような小型洗濯機でそれぞれが行った。感染のリスクが低い隊員は、船内に据え付けた洗濯機を共有して行った。

民間のクリーニング業者に委託すると、風評被害が生じることも懸念したという。

制限のある生活だが、町田は「毎日の弁当が楽しみで、それを励みに頑張れた」と振り返った。

現場近くで体を休めることができたことは、心身をリフレッシュすることに役立っていたという。

そして今回の災害派遣で、自衛隊での感染者は1人も出なかった――

それでも「成功した」とは言えない

2月25日。

町田は20日間にわたる業務を終えて別の幹部と交代し、14日間の経過観察に入った。この間、今回の活動で学ぶべきことは何かを考え続けていたという。

「埠頭に立つと、目の中にも入りきらないような巨大なクルーズ船で、3700人を超える方々が感染の危険にさらされているのは、もはや『国家レベルの災害だ』というのが、私たちの実感なんです。でも、クルーズ船で感染症が発生したときの対応マニュアルは、防衛省は持っていないし、おそらく、どこの省庁も持っていなかったと思う」

「『これが最適だ』と考えるものに取り組んだけれど、亡くなった方がいらっしゃるわけで、軽々に『オペレーションは成功した』と言うことはできない。どう活動したかを、きちんと持ち寄って、今後の対策作りに役立てることが重要で、やっていかなければいけないことだ」

クルーズ船での集団感染は、その後、運航会社が同じ「グランド・プリンセス」などでも確認されている。

新型コロナウイルスの感染が世界で急速に拡大するなか、今回の日本の取り組みは、今後の対応にいかすことができる。自衛隊だけでなく、関係者がさらに、それぞれの経験や感じた課題をつまびらかにし、迅速に教訓を共有することが求められている。

(文中敬称略・船内活動写真はいずれも自衛隊撮影)

- 政治部記者

- 稲田 清

- 2004年入局。与野党や外務省のほか、鹿児島・福島局も経験し、防衛省キャップ。

- 政治部記者

- 地曳 創陽

- 2011年入局。大津局、千葉局を経て政治部に。総理番を経て、防衛省担当。