詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2020年2月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

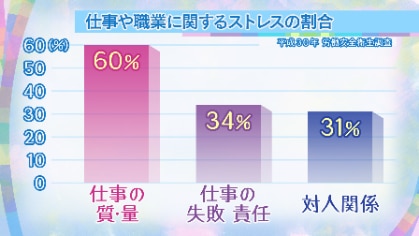

多くの人が、仕事や職場で強いストレスを感じていることがわかりました。「平成30年 労働安全基礎調査」(厚生労働省)によると、「仕事の質・量」をあげた人が60%で最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が34%、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)」が31%でした。ほかにも、「いつまで仕事を続けられるか」、「会社が倒産したらどうしよう」などという「雇用状況への不安」もストレスの原因になる場合があります。

また、過去1年間(平成29年11月1日から平成30年10月31日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者(受け入れている派遣労働者は含まれない。)がいた事業所の割合は6.7%、退職者(受け入れている派遣労働者は含まれない。)がいた事業所の割合は5.8%となっています。

特に30歳代や40歳代の働き盛りの男性に多い傾向があります。

ストレスによって心身に不調を来した場合は、一人で抱え込まず、早めに専門医に相談するなど、適切に対処することが重要です。

働く人のストレスがどのような状態にあるのかを知る方法として、「ストレスチェック制度」を導入している職場が増えています。制度が導入されていない場合や、このチェックを受けられないなどの場合は、厚生労働省のホームページで公開されている「5分でできる職場のストレスセルフチェック」を活用するとよいでしょう。

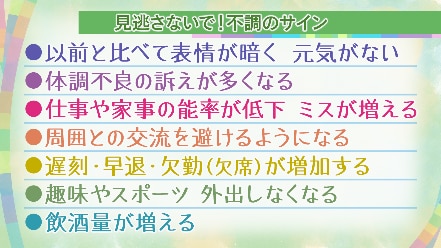

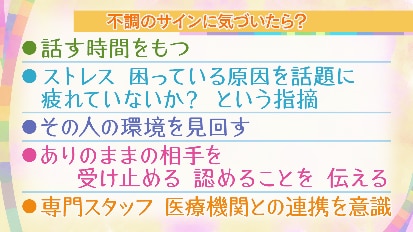

自分の周りの人の様子を見て、「いつもとちがう」と感じた場合は、本人と話をしたり、専門のスタッフや医療機関に相談することも検討しましょう。

問題があると感じた場合は、4段階のケアを意識した対策をします。本人による「セルフケア」、「職場の上司によるケア(ラインケア)」から、職場の産業医や保健師などの「専門のスタッフが行うケア」につなぎ、さらに必要であれば、専門の医療機関や相談機関などの「職場外のケア」に連携しましょう。

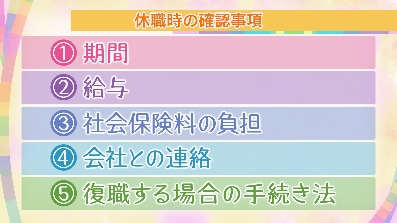

産業医や専門医の診断を受け、休職が必要と判断された場合は、産業保健スタッフや人事担当者に、「休職期間」「休職期間中の給与」「休職期間中の社会保険料の負担」「休職期間中の会社との連絡」「復職する場合の手続き法」を確認しましょう。

時間をかけて安心して休職し、治療に専念するためにも、きちんと確認しておくことが大切です。また、休職中も会社と定期的に連絡を取り合い、現状を報告しましょう。

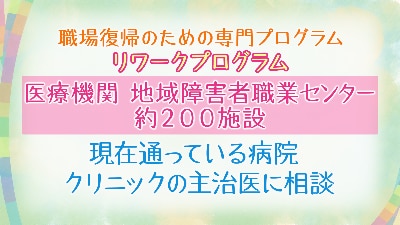

「職場復帰のための専門プログラム(リワークプログラム)」が、復職と再び休職するのを防ぐのに役立ちます。全国の医療機関や地域障害者職業センターなど、約200施設で実施されています。地域や施設によってプログラムの内容は異なりますが、基本的な構成は同じです。プログラムの利用を希望する場合は、治療を受けている医療機関の担当医に相談しましょう。

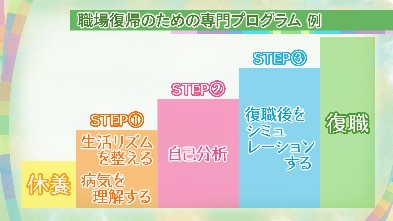

職場復帰のための専門プログラム(リワークプログラム)は、自分の病気について学んだり、ほかの利用者と簡単な共同作業を行うなどのプログラムに参加して、段階をふんで復職の準備を進めます。期間は約3~6か月で、主に3つのステップをふんでいきます。基本的にステップが上がるほど、負荷が高まっていき、就業時の状態に近づけていきます。

<ステップ1「生活リズムを整える」「病気を理解する」>

プログラムに応じて決められた時間に施設に通うことで、「生活のリズム」を整えられます。

「病気を理解する」は、自分の病気がどういう病気かを勉強します。自分の病気の知識や理解がないと、治療できないからです。また、こころの病気に悩まされている人の多くは、対人関係の悩みをきっかけに施設へ訪れます。様々なプログラムを通して仲間や医師、スタッフと交流を重ねることで、社会復帰のためのコミュニケーション力を身につけていきます。

<ステップ2「自己分析」>

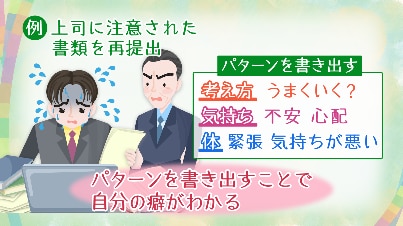

不調を来したときのことを振り返り、不調に至るまでのパターンを見つけます。病気の理解だけでなく、自身の性格傾向、行動パターンを理解することが大切です。

具体的には、自分の症状について書き出して自己分析します。

例)「一度注意を受けた書類を、上司に見せに行く」場合

どんな考えや体の反応、行動が現れるかを想像して書き出します。

細かく書き出すことで、自分の性格傾向や行動パターンが見えてきます。そのパターンをどのように変化させたらよいかを、落ち着いて柔軟に考えてみましょう。

<ステップ3「復職後をシミュレーションする」>

職場に近い状況をつくり、グループワークなどに取り組みます。パソコン技術を習得する場合もあります。

プログラムが終了すれば復職となりますが、職場復帰は通過点の1つでゴールではありません。復職後も継続的なケアは必須です。勤務時間の長さや仕事の量、人間関係などを職場に調整してもらいます。また、復帰した直後は不調が再発するリスクが高いため、週に1回通院し、プログラムに参加している仲間と話をしたり、診療を受けるなどして、再び休職することを防ぎます。

詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2020年2月 号に掲載されています。