「油不足によるドライアイへの簡単な対策法」から「正しい目薬のさし方」まで…

”涙のトリセツ”はこちらから!

ドライアイとは?

患者数が2000万人を超えると言われているドライアイ。近年、パソコンやスマートフォンの使用が広がり集中して目を使う機会が増えたことが、ドライアイが増加している大きな要因になっていると考えられます。ドライアイとは、目を守るために大切な「涙」が十分に役割を果たせていない状態です。ただの「疲れ目」だと放置されがちですが、軽く考えず、早めに眼科の受診をすることが大切です。

ドライアイの自覚症状

- 目がショボショボ・ゴロゴロする

- 目を開いているのがつらい

- 目が痛い

- 充血する

- 目が疲れる

- 見えにくい

ドライアイにならないために大切な"涙"

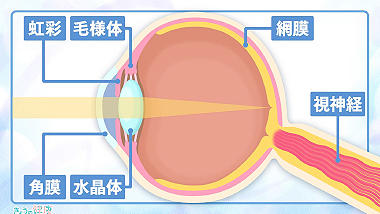

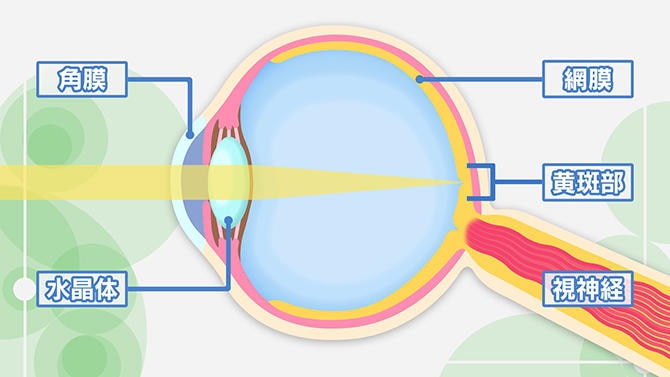

涙には、角膜(黒目)に酸素を与える、目の表面に栄養を与える、外敵から目を守る、乾燥させないように保湿する、ゴミなどを洗い流す、などの役割があります。

まばたきと涙の関係

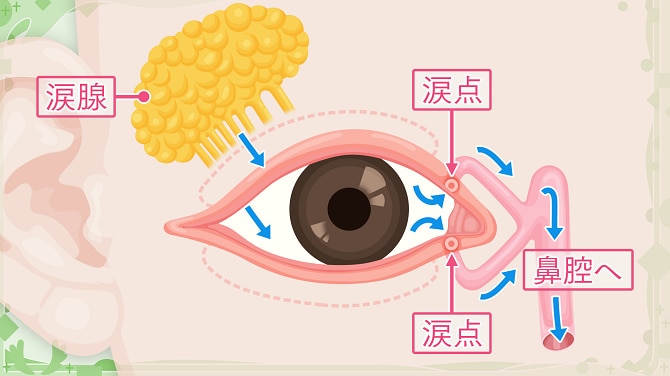

「涙」は、まばたきの弱い刺激によって「涙腺」から分泌され、目の表面に広がります。そして目の表面に広がった後、まばたきで目をつぶったときに、排出口である「涙点」から鼻の奥に流れていきます。

まばたきをせずに目を開いていると、「涙」は目の表面から蒸発していきます。まばたきは通常、3秒に1回ほどと言われますが、パソコン作業などをしているとそれが10~20秒に1回ほどに減ってしまいます。パソコンやスマートフォンを見つめて目を開きっぱなしになっていると「涙」はどんどん蒸発し、「涙」が足りない状態になってしまいます。

ドライアイとは、どんな状態?

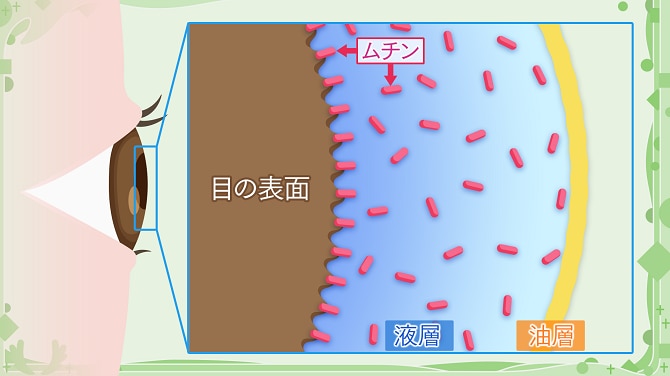

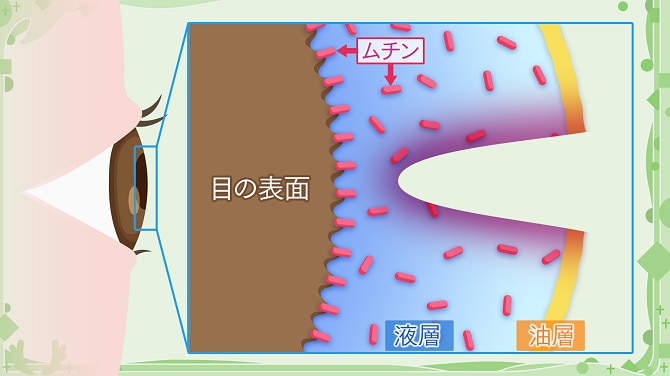

涙は、目の表面で「涙液層」という層を形成しています。

「涙液層」は「油層(ゆそう)」と「液層(えきそう)」の2つの層からできていて、「粘膜上皮細胞」にくっついています。「油層」は油の層で、涙の蒸発を防ぐ働きがあります。「液層」は、主に涙腺から分泌された涙液でできており、そこに主に結膜から分泌されたムチンと呼ばれる粘液(糖タンパク)が混ざっています。

また、「粘膜上皮細胞」も別の種類のムチンを表面に分泌して、「液層」をくっつける働きをしています。これがうまく働かないと、液層が表面にくっついていられなくなります。

涙の分泌が少なくなったり、油の分泌が悪かったり、粘膜上皮の状態が悪くなったりすると、この「涙液層」が不安定になり形が崩れてしまいます。これが「ドライアイ」の状態です。

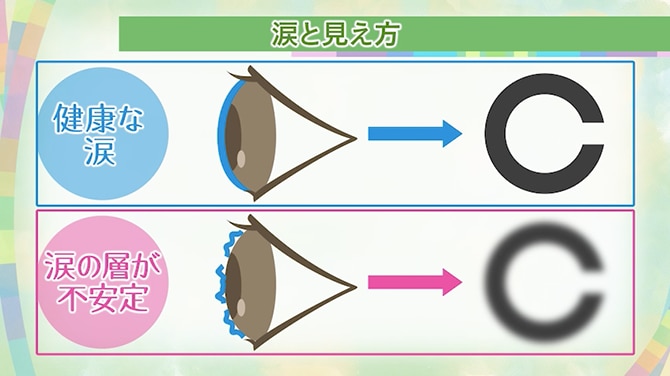

涙液層の乱れによる見え方の違い

目が健康な涙で被われている場合は、表面がツルツルとしており、くっきりとした画像を映し出すことができます。しかし「涙液層」が不安定になると、涙の表面が凸凹になり、画像が乱れます。目の疲れにもつながります。

涙の層が不安定になる原因

涙の層が不安定になる主な原因は、「涙の分泌量が低下する」と「涙が蒸発し過ぎる」ことです。

涙の分泌量が低下する理由

(1)加齢により涙腺が委縮

(2)緊張状態やストレス

(3)コンタクトレンズの使用

角膜の知覚が鈍感になり、涙の反射性分泌が減少。角結膜上皮に炎症が起こると、ムチンの分泌の障害が起こりやすくなる。

(4)シェーグレン症候群

中高年の女性に多い原因不明の自己免疫疾患。免疫細胞が、自分の体を異物と間違え、涙腺や唾液腺を誤って攻撃して壊してしまうため、涙や唾液の分泌ができなくなり、ドライアイやドライマウスが起こる。

涙が蒸発し過ぎる理由

(1)エアコンや扇風機の風、空気の乾燥

(2)スマートフォンやパソコンの長時間使用などによる瞬きの回数の低下

(3)涙の表面の油分を分泌するマイボーム腺がつまって油分が不足し、涙が蒸発しやすくなる

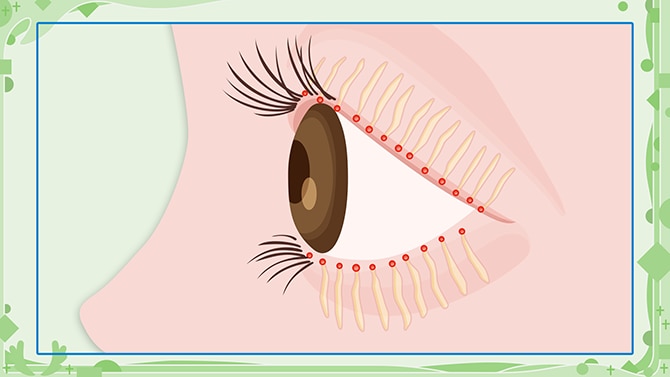

【マイボーム腺】

上下のまぶたの裏に分布し、まつ毛の生え際の少し内側に油の分泌口があります。

このようにして起こったドライアイは、放っておくと不快感が持続し、肩こりや頭痛、気分の落ち込みなど、さまざまな症状につながります。また、コンタクトレンズを使用している場合は、まれに角膜上皮障害から角膜感染症を起こすこともあるので、注意が必要です。

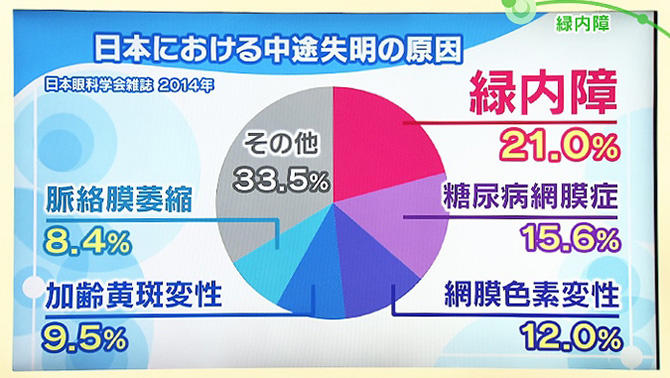

日本はドライアイ治療の先進国

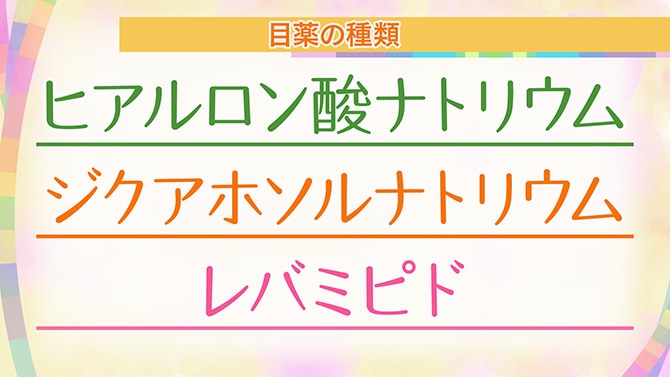

治療の基本は点眼薬です。ドライアイの処方薬が3種類もあるのは日本だけで、海外でもドライアイは多いのですが、点眼薬の種類はそんなにありません。

処方薬① ヒアルロン酸ナトリウム

水を引きつける保水作用があり、涙の水分を目の表面に保ちます。

処方薬② ジクアホソルナトリウム

眼の表面の粘膜(結膜)から涙の層に必要な水分やムチンを分泌させる働きがあります。

これによって涙の層が安定し、ドライアイの症状が改善します。ただ、粘液が増えてくると「目やに」のようなものが気になることがあります。

処方薬③ レバミピド

もともとは胃の粘膜を保護するための薬でしたが、目にも効果があることが分かり、今は点眼薬として使われています。粘膜からのムチンの分泌を増やすだけでなく、粘膜そのものを修復する効果があります。涙液層が安定し、摩擦も減るため、眼の乾燥やゴロゴロ感といった自覚症状が改善されます。

ただ、この薬は白く濁っているため、点眼後、眼のふちにたまってかすんで見えることがあります。また、少し苦みがありますが、元は胃の薬なので、口に入っても問題はありません。

症状に合わせて、それぞれの薬を使い分けたり、併用したりします。点眼薬は、用法用量を守りながら、あきらめずに継続して使用し、効果を実感することが大切です。

自分でできる涙のケア

「涙」をパワーアップさせるセルフケアがあります。まずは、自分の意識を変えて、環境を整えることです。

(1)意識してまばたきする

まばたきをすることで涙の分泌が促進されますが、パソコン作業やスマートフォンを見る時には、まばたきの回数が少なくなります。涙の分泌を促すつもりで、まばたきの回数を増やしてみましょう。伏し目がちにするのも効果的です。目を細めると、眼球が出ている(目が開いている)範囲が狭くなることで、目の表面の乾燥する速さをゆっくりにすることができます。

(2)乾燥に注意

エアコン、扇風機の使い過ぎは禁物です。風は目を乾かしてしまいます。目の保湿を意識した生活環境づくりも大切です。

(3)たっぷり睡眠

寝不足や不規則な生活は涙を減らす要因になります。睡眠時間をしっかり確保しましょう。

(4)点眼薬を上手に使う

目の表面の水分を補い、目を清潔に保つために、点眼薬の使用がすすめられます。普段から防腐剤の入っていない市販薬で目の潤いを助けるとともに、症状がよくならなければ、早めに眼科を受診し、医師の指示に従って点眼薬を使用しましょう。

(5)目を温める

温めたタオルなどでまぶたを温めると、油分を分泌するまつげの根本の詰まりが改善するため、油分が十分に補給され、涙が蒸発しにくくなります。

パソコンやスマートフォンの画面を見すぎていないか、エアコンなどによる乾燥が起きていないかなど生活環境を見直して、ドライアイの悪化要因を減らす心がけが大切です。

また、自覚症状が出たら"単なる目の疲れ"と軽く考えず、早期の診断と適切な治療につなげましょう。

また油分を分泌する器官「マイボーム腺」を詰まらせる原因の一つに「まつげダニ」もあります。

【まつげダニ】

まつげ周辺を清潔に保たないと、このまつげダニが繁殖するケースがあり、これがマイボーム腺を詰まらせたり、かゆみや炎症を引き起こす原因になります。

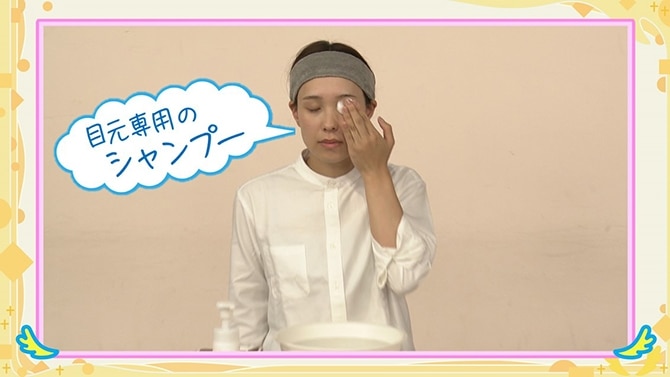

まつげの洗い方

まつげを清潔に保つために!

毎日の洗顔でできる、まつげの洗い方を紹介!

目元を洗うときは石けんや洗顔フォームを使うと目にしみるので、目元専用のシャンプーを使いましょう。

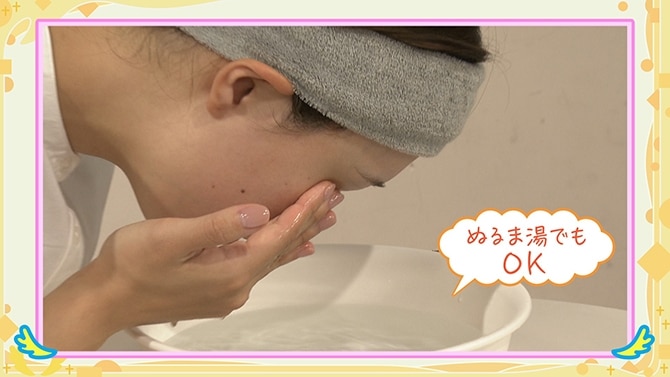

シャンプーがない場合はぬるま湯でも大丈夫です。

まつげの根元の汚れを落とすには、指の腹を使って、くるくると優しく円を描くように洗っていきます。

次に、まつげの間もきれいにするためにまつげの生え際を横方向にマッサージします。

力を入れず、優しく行ってください。

最後に水・またはぬるま湯で洗い流せば完了です。