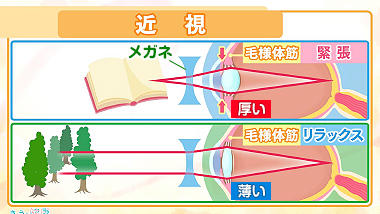

近視と遠視、その原因

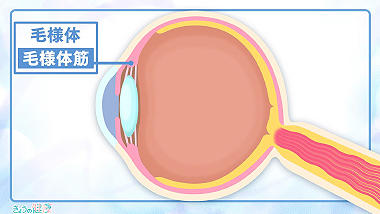

私たちの目は、水晶体の周りにある「毛様体筋(もうようたいきん)」という筋肉によって、水晶体の厚みを調節し、ピントを合わせています。毛様体筋がリラックスすると、水晶体が薄くなり、遠くにピントが合います。この状態の目を「正視」といいます。一方、毛様体筋が緊張すると、水晶体が厚くなり、近くにピントが合います。

近視の場合

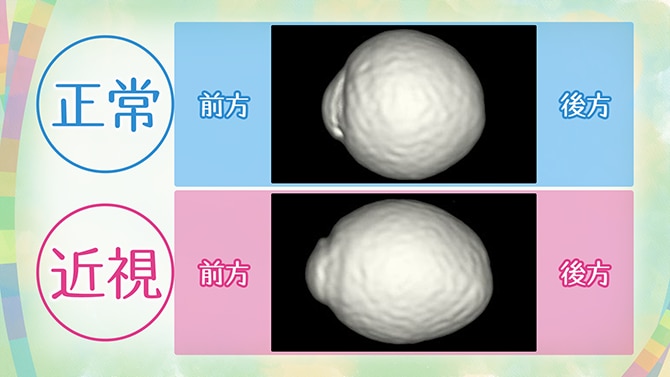

遠くが見えにくい近視では、毛様体筋がリラックスして水晶体が薄くなっても、網膜にピントが合うのは近くの物で、遠くの物にピントが合いません。近視の人は眼球の奥行きが長いことが多く、角膜から網膜までの距離が正視の人より長いことが主な理由です。

その原因には、「眼球の外側を覆う強膜がもともと弱い」「子どものころに近くの物を長時間見続けていると、眼球の奥行きが長くなってくる」などが関係していると考えられています。近視の場合は、凹レンズの眼鏡やコンタクトレンズを使って、ピントを後ろにずらして対応します。

「子どもの近視 進行を抑える対策」とは遠視の場合

遠視の多くは、近視とは反対に眼球の奥行きが短く、角膜から網膜までの距離が短い状態です。遠視では、遠くの物にも近くの物にもピントを合わせることができますが、正視の場合と異なり、遠くの物も近くの物も、水晶体を厚くしてピントを合わせています。そのため、毛様体筋がリラックスして水晶体が薄くなると、ピントはどこにも合わなくなります。

遠視が強い場合には、凸レンズの遠視用メガネを使うと、毛様体筋の負担が少なくなります。

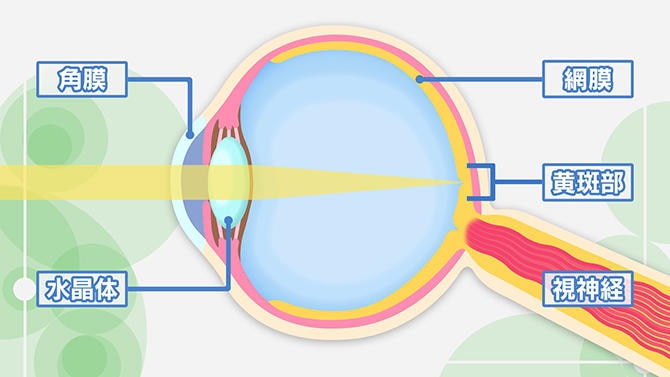

物が見える仕組み

私たちは、外から入ってきた光によって、物の色や形、遠近感、動きなどを認識しています。

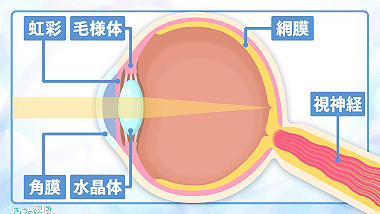

私たちが物を見ることができるのは、光が眼球の「角膜」や「水晶体」を通過して「網膜」に届き、電気信号に変換され、「視神経」を経て脳に伝わるからです。眼球は、直径約2.4cmの球体です。角膜と水晶体は透明な組織で、ともにレンズの役割を果たしていますが、水晶体は厚みを変えることでピント調節ができます。網膜は眼球の内面を覆うスクリーンで、光を感じとっています。

目に入る光の量は、「虹彩」が「瞳孔」(瞳)を大きくしたり小さくしたりして調節しています。虹彩は瞳孔の周囲の茶色い部分です。

ピントを合わせるときは、毛様体筋によって水晶体の厚みを調節します。若い人の目は、遠くにも近くにもピントを合わせることができますが、年をとって老視になると、ピント調節ができなくなり、遠くにピントのあった正視眼では近くがぼやけることになります。