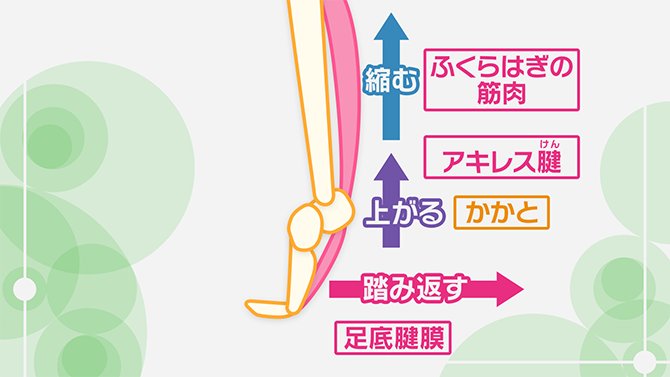

走る・歩く動作に深くかかわる足底腱膜(そくていけんまく)とは

足の裏には繊維状の丈夫な組織「腱(けん)」が膜のように広がっています。これを足底腱膜と呼びます。足底腱膜は、走る・歩くという動作に深く関わっています。ふくらはぎの筋肉が収縮すると、アキレス腱を引き上げます。この力はかかとの骨で向きが変わり、足底腱膜に伝えられます。すると、足を踏み返すことが可能になるのです。しかし、ふくらはぎの筋肉やアキレス腱の柔軟性がなくなると、足を踏み返すときに、足底腱膜にかかる負担が大きくなってしまうのです。

この負担が過剰になってしまうと足底腱膜が損傷してしまい、足底腱膜炎になってしまいます。足底腱膜炎は青年~壮年期では運動をよくする人に多く見られます。高齢者では老化に伴い、足底腱膜の繊維が弱くなるため、激しい運動をしていなくても足底腱膜炎になるケースが増えています。早めに気づくためには、足底腱膜の痛みチェックとアキレス腱・ふくらはぎの硬さのチェックをすることが重要です。

足底腱膜炎のセルフチェック

足底腱膜の痛みチェック

(1)いすに座り、片足をひざの上にのせ、足の親指を反らせる。

(2)足の裏・とくにかかとの骨の前を指で押す。痛みが現れる場合は足底腱膜炎の可能性がある。

アキレス腱・ふくらはぎの硬さチェック

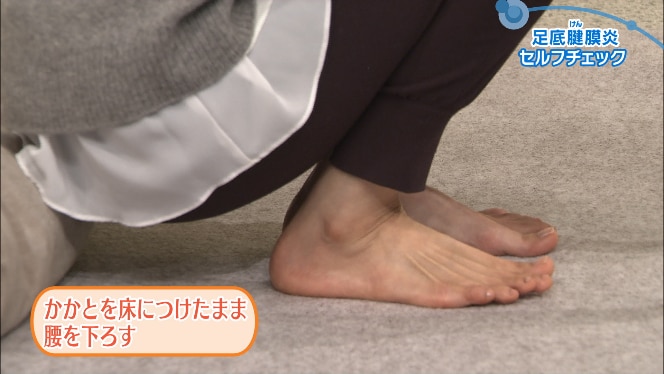

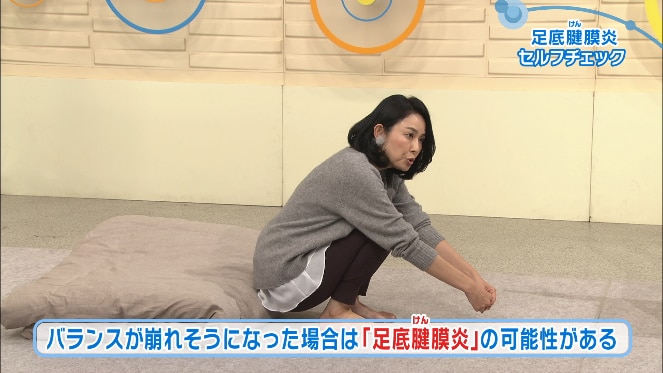

※注意 必ず後ろに布団や毛布を敷いて行う。

(1)両足が平行になるように立つ。

(2)かかとを床につけたまま、ゆっくりと腰を下ろす。このとき、バランスが崩れそうになった場合は、足底腱膜炎の可能性がある。

高齢者のかかとの痛みは骨粗しょう症の可能性も

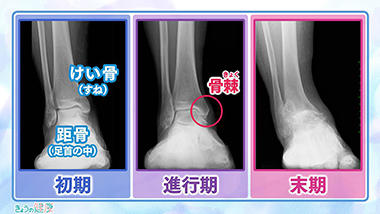

足底腱膜炎では「朝起きての最初の一歩が激しく痛む」「急に歩きだすと痛む」など、痛みに特徴があります。足底腱膜の痛みやふくらはぎの筋肉の硬さなどを、触診で確認し、超音波やMRI検査、X線検査などの画像検査を行います。

高齢者の場合、かかとの痛みで受診する人の中には、骨粗しょう症で骨がもろくなって、かかとの骨が骨折して痛みを感じている場合があります。そのため画像検査で足底腱膜炎と骨折を区別することが重要になります。

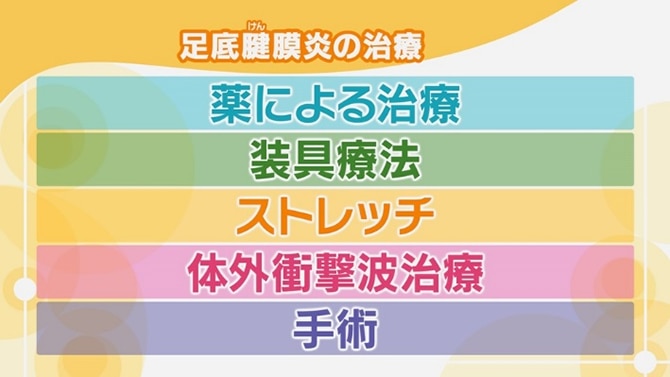

足底腱膜炎の治療

足底腱膜炎の治療は、薬による治療、装具療法、ストレッチ、体外衝撃波治療、そして手術です。体外衝撃波治療は、衝撃波を足底腱膜に照射する治療です。2012年から健康保険が適用になりました。また、手術には、内視鏡で足底腱膜の損傷部位に切り込みを入れる足底腱膜切離術や、ふくらはぎの筋肉とアキレス腱を伸ばす筋腱延長手術などがあります。

足底腱膜のストレッチ

ふくらはぎのストレッチ

痛みがあるほうの足を後ろに大きく引き、かかとはしっかり床につける。前に出している脚に両手をのせて、ゆっくりと重心を前に出している脚に移動させる。1日2~3回行う。

アキレス腱のストレッチ

※階段など段差が固定された場所で、手すりなどにつかまって行う。

階段などの段差につま先をのせ、かかとは宙に浮かせる。体重を後ろにかけながら、ゆっくりとかかとを下げる。できるところまで下げたら、元に戻す。1日2~3回行う。