変形性足関節症とは

足首の痛みの主な原因である変形性足関節症は、足関節(脛骨(けいこつ)・腓骨(ひこつ)・距骨(きょこつ)から成る足首の関節)の軟骨が損傷して炎症が起こり、痛みを生じる病気です。

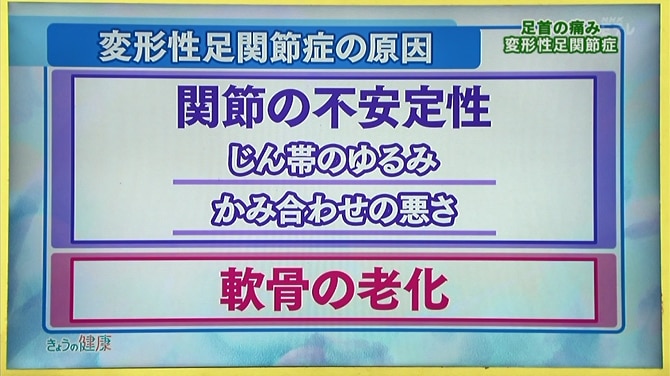

変形性足関節症の原因

足関節は複数のじん帯で守られていることで安定しています。しかし、ねんざを繰り返したり骨折したりすると、足首のじん帯が緩んで関節が不安定になります。また、O脚の人は、体重が足首の内側に集中してかかり、内側の軟骨が傷つきやすくなります。加齢により軟骨が老化し水分が失われ、スムーズに動きづらくなり、傷みやすくなるといったことも原因となります。

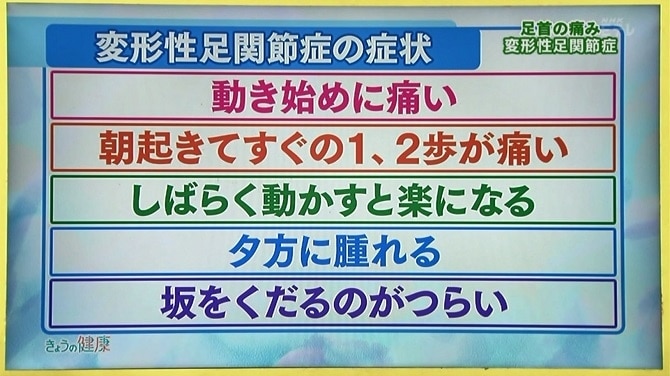

変形性足関節症の症状

主な症状には、「動き始めに痛い」「朝早く起きてすぐの1、2歩が痛い」「しばらく動かすと楽になる」「夕方に腫れる」「坂や階段を下りるのがつらい」と言ったものが挙げられます。

変形性足関節症の進行について

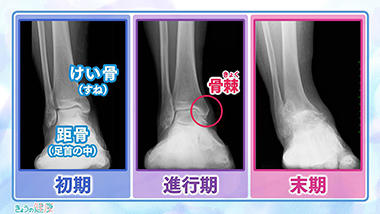

進行度は、足関節の状態によって、軟骨に十分な厚みが残っている初期、軟骨が次第に薄くなることで軟骨のふちに負担がかかるようになって骨棘(こつきょく)ができる進行期、ほとんど軟骨がなくなり骨棘が大きくなって骨が変形する末期の3段階に分類されています。

保存療法と手術

変形性足関節症の保存療法

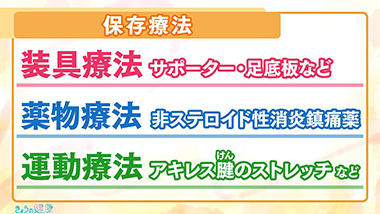

初期から進行期の段階では、まず保存療法が行われます。保存療法には、サポーターを装着して足首の動きを制限したり、足底版を靴に入れて負担を軽減する「装具療法」、炎症を抑える「薬物療法」、アキレス腱(けん)を延ばすことで症状を和らげる「運動療法」があります。痛みの軽減やねんざの予防には、「アキレス腱のストレッチ」が効果的です。1人で行うと足関節の前方に負担がかかり痛みが増すことがあるので、家族などに手伝ってもらうとよいでしょう。

手術による変形性足関節症の治療

保存療法で症状に改善が見られない場合は手術を検討します。

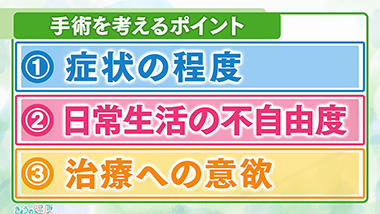

検討の際には、「症状の程度」「日常生活の不自由度」「治療への意欲」などが考慮されます。手術法は病期別に分かれており、初期から進行期には「じん帯再建術」「骨切り術」、末期には「関節固定術」「人工足関節置換術」のいずれかが検討されます。

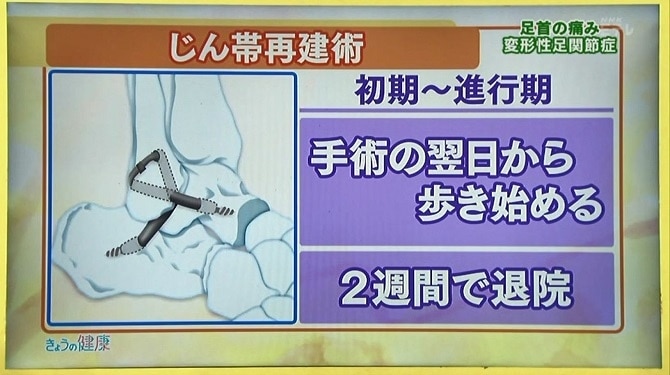

じん帯がゆるんで、捻挫を繰り返しているような場合にはじん帯再建術が有効です。傷んだじん帯の代わりに、膝を曲げる腱を一本使って、じん帯の場所に移植します。足関節が安定して生理的な動きが回復します。

手術の翌日から歩き始めることができ、2週間程度で退院ができます。

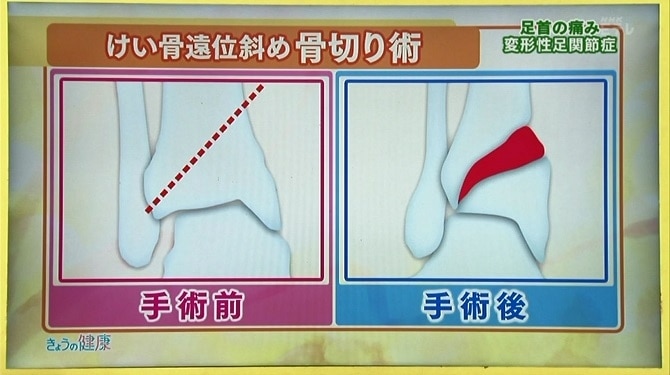

骨切り術

症状が進み、軟骨の厚みが減ったり、関節に間があいたりして、がたつきが出てきた場合、「骨切り術」という手術が検討されます。

足首の両側から距骨を支えることによって安定させるという手術です。関節の動きを温存しながら荷重に耐えられるようになります。

関節固定術

「ひどい痛みで仕事がつらい」「関節の変形が強い」といった進行期から末期のケースを考えてみましょう。

軟骨に厚みがなく、関節の不安定性が高いケースです。この場合に検討するのは、足関節の関節固定術です。

手術により傷んだ軟骨を切除して、けい骨と距骨をネジで固定します。最近では、足首を大きく切らず2、3か所小さく切開して、関節鏡で行う鏡視下関節固定術も増えています。手術後の痛みが少ない、血流が良いため骨がくっつくのが早いなどの利点があります。骨がくっつくまで2~3か月かかりますが、痛みなく力仕事ができるようになったり、平地ではスムーズに歩けるようになるなどの利点もあります。