高次脳機能障害とは

いろいろなことに注意を払う、記憶する、考える、判断するといった、人間ならではの高度な脳の働きを高次脳機能といいます。脳卒中などの病気や頭のけがなどによって脳に損傷が起き、こうした高度な脳の働きが障害された状態が「高次脳機能障害」です。

外見上問題がないため気づきにくい

脳の障害が原因で体のまひやろれつが回らないといった症状が現れる場合は、本人も周りの人も気づきやすいのですが、高次脳機能障害の場合、外見上は大きな問題はなく生活できているように見えるので、気づきにくいという特徴があります。病気やけがから復職や復学したあとに、記憶力や高度な判断力が求められる段階になってから、徐々に問題が現れてきます。そのため、高次脳機能障害は"見えない障害"と言われます。

高次脳機能障害を発症したAさんの事例

45歳(男性)会社員のAさん。ある時、突然バットで殴られたような激しい頭痛とおう吐に見舞われました。脳の病気である「くも膜下出血」でした。すぐに救急車で病院へ行き、緊急手術を受け、1か月後に無事退院できました。

Aさんは3か月後に職場に復帰。ところが、ぼーっとしてしまったり、物事を計画的に進められなかったり、約束を忘れてしまったりして、仕事がうまくこなせなくなってしまいました。それだけではありません。怒りっぽくなってしまい、人間関係にも悩むようになりました。

6か月後に家族の強い勧めで受診をしました。その結果、高次脳機能障害であることがわかりました。

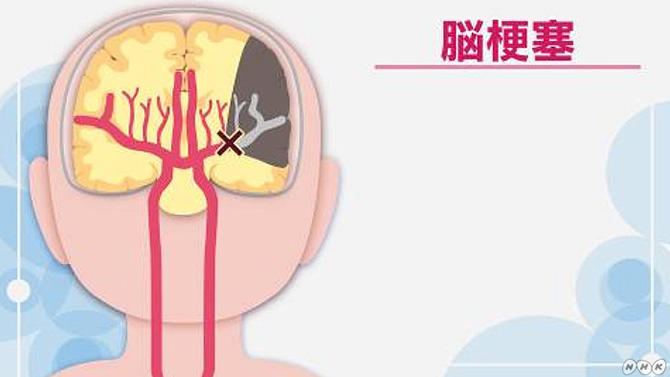

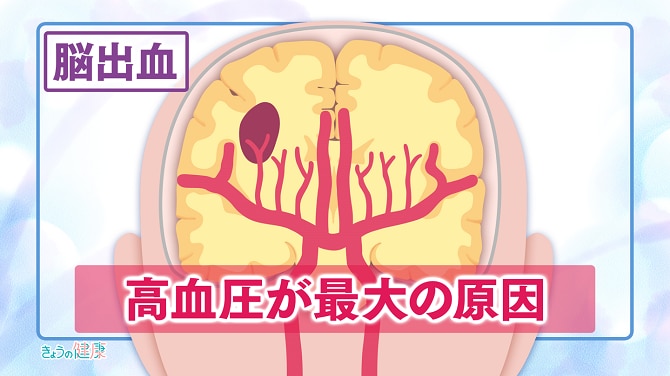

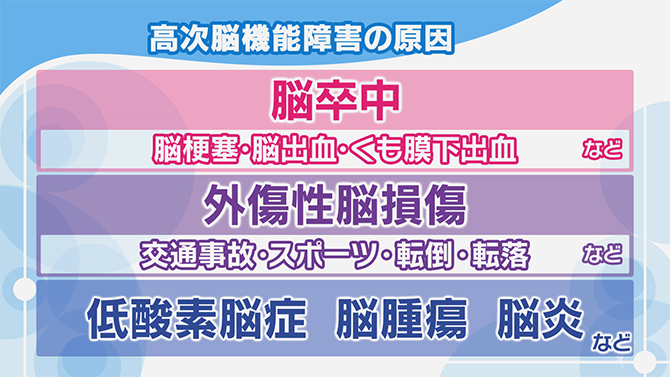

高次脳機能障害の原因

高次脳機能障害の原因として代表的なものは、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血といった脳卒中です。

また、それ以外に非常に多いものとして、頭部を強く打撲することによって起こる外傷性脳損傷があげられます。

その他にも、低酸素脳症や脳腫瘍、脳炎などが高次脳機能障害を引き起こすこともあります。

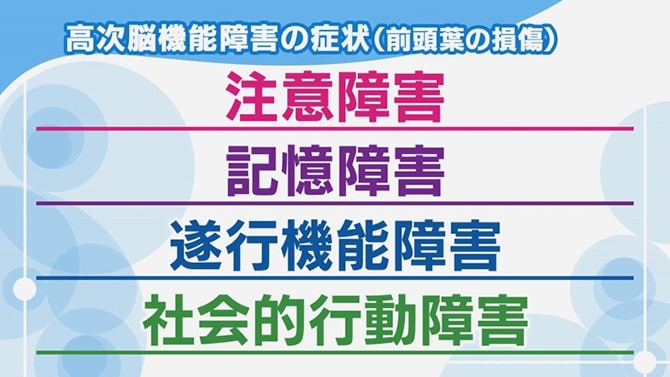

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害は、脳が損傷された部位によって現れる症状がそれぞれ異なり、特に日常生活に支障を来しやすいのが、脳の前頭葉の損傷によって起こる場合です。主に、注意障害、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害といった症状が現れます。

注意障害

「ぼーっとする」「ちょっとしたことで気が散る」「火を消し忘れる」などの症状です。

記憶障害

「約束を忘れる」「昨日のことを思い出せない」「物事が覚えられない」などの症状です。

遂行機能障害

仕事や家事で「計画的にこなせない」「優先順位をつけられない」「段取りができないなど物事が効率よく進められない」といったことが起こります。

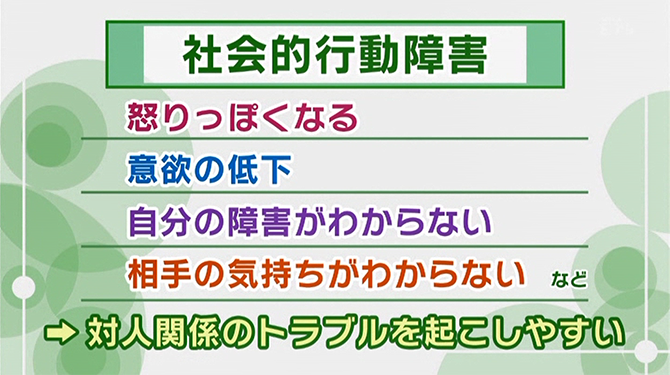

社会的行動障害

「怒りっぽくなる」「意欲が低下する」「自分の障害や相手の気持ちがわからない」などの症状から、対人関係のトラブルが起こりやすくなります。それが社会生活に影響し、うつや引きこもりにつながる場合もあります。

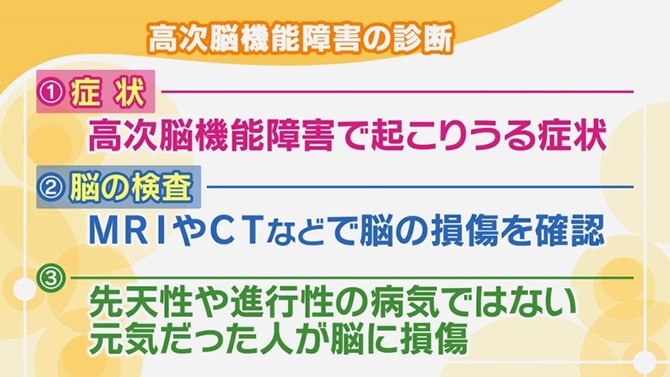

高次脳機能障害の診断

3つの診断基準

高次脳機能障害と診断されるのは、次の3つに該当する場合です。1つ目は、注意障害など高次脳機能障害で起こりうる症状があること。2つ目は、画像検査などで脳の損傷が確認できること。3つ目が、先天性の病気や認知症のような進行性の病気ではなく、元気だった人が病気やけがによって脳に損傷を受けていることです。

高次脳機能障害の検査

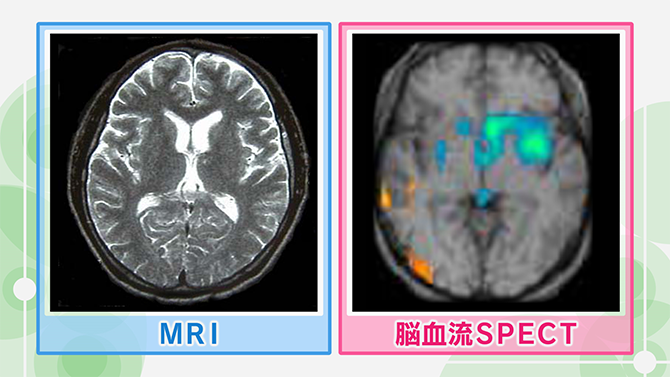

脳の検査では、主にMRIやCTなどの画像検査で脳の損傷を確認します。

ただし、脳のMRIだけでは小さな損傷箇所はわかりづらいものです。脳血流SPECTを撮ることによって、広い範囲に血流が低下しているところが見てとれます。画像診断の技術は進歩してきており、これらを参考に高次脳機能障害の診断を行います。

その他には神経心理学検査と呼ばれる「注意力」「記憶力」「ものの考え方」といったことを評価するための専門の検査もあります。

高次脳機能障害に詳しい医師・医療機関の探し方

高次脳機能障害の診断には、この病気に詳しい専門医が診ることが欠かせません。

- 国立障害者リハビリテーションセンターのホームページ

「高次脳機能障害情報・支援センター」にある「高次脳機能障害相談窓口」から、全国の相談窓口を見ることができます。 - 日本高次脳機能障害学会のホームページ

「学会概要」の「役員名簿」から、役員である医師の名前を見ることができます。

高次脳機能障害は症状に合わせて脳を働かせるリハビリが基本

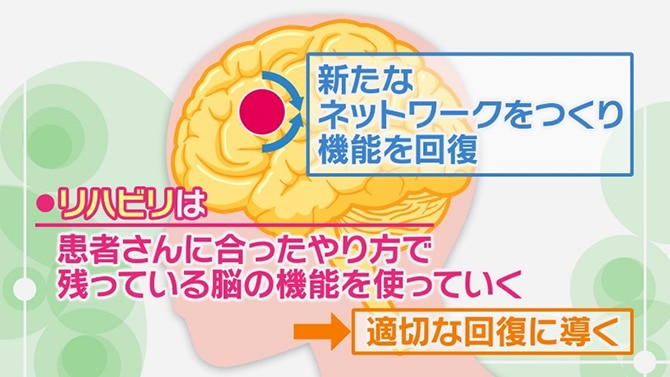

高次脳機能障害の治療の基本は、患者さんに合わせたリハビリテーションです。脳は、適切な方法で働かせることで、損傷を受けた部位の代わりとなる新たなネットワークをつくり、機能を回復させることが可能です。それぞれの患者さんに合った方法・ペースで残っている脳の機能を働かせることで、適切な回復に導くことができます。

医師以外に、言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士など多くのスタッフが連携・協力してリハビリ内容を考え、患者さんへの指導が行われます。実際にリハビリを続けていくうえで、家族や職場、学校など周囲の人の理解と協力が欠かせません。

ここでは、現れる症状ごとに具体的な治療の例を紹介します。

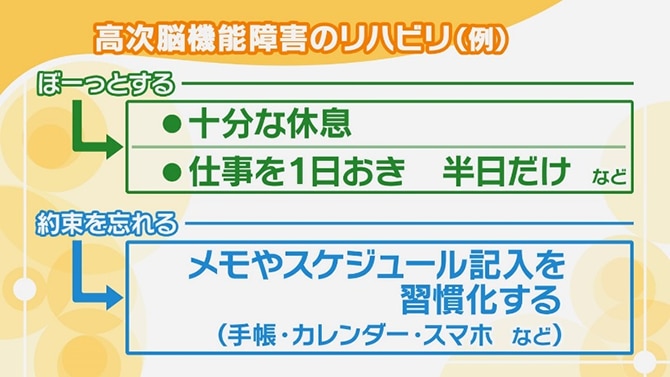

ぼーっとする場合

仕事を1日おきにする、半日だけにするなどして、十分な休息をとるようにします。

約束を忘れる場合

手帳やカレンダー、スマートフォンなどにメモをとったり、スケジュールを記入する習慣をつけます。

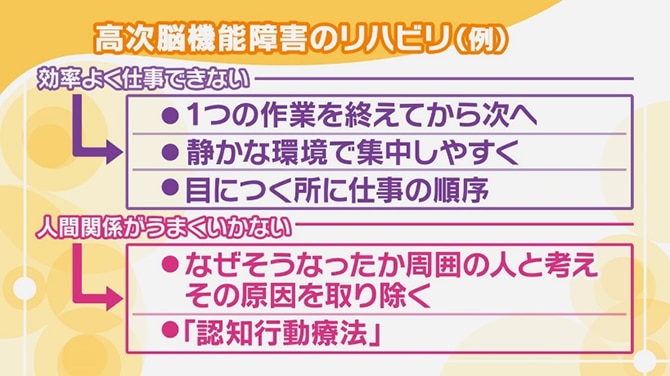

効率よく仕事が進められない場合

1つの作業を終えてから次に進むようにしたり、静かな環境に身を置き、集中しやすくします。目につくところに、仕事の順序を書いた紙などを貼っておくのも有効な方法です。

人間関係がうまくいかない場合

高次脳機能障害の患者さんは、怒りっぽくなったり、相手の気持ちがわからなくなるといった症状が現れやすいため、対人関係のトラブルが起こりやすくなります。なぜそうなったのかを、家族や周囲の人と一緒になって考えて、その原因を取り除くようにします。また、うつ病や不安症などの精神疾患に用いられる認知行動療法を応用した治療も有効と考えられています。

高次脳機能障害の認知行動療法

まず、自分がうまくいかないと悩んでいることについて、それに対する感情、そのときの体調の変化、そのときに起こす行動などをノートに書き出してみます。そうすると、自分の行動と、心の動きや体調の変化などの関係が客観的に見えてきます。そして、行動を変えることにより、心や体調をコントロールさせることに役立てます。

認知行動療法の例

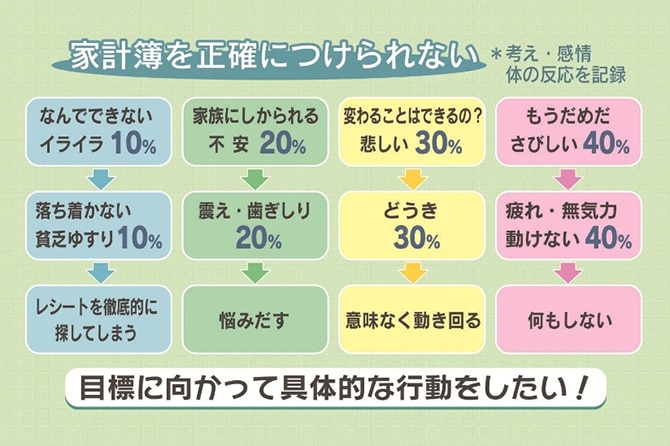

Aさんは、高次脳機能障害により、「家計簿を正確につけられなくなった」ことが大きな悩みで、それにより怒りっぽくなり、家族との関係がうまくいかなくなっていました。

Aさんが自分の状況を書き出してみたところ、イライラ・不安・悲しみといった「心」の動きにより、震え・動悸・動けないといった「体」の変化が起こり、さらにレシートを徹底的に探してしまう・意味なく動き回るといった「行動」を起こしていることが見えてきました。その結果、こうした行動や心を変えるため、また、「家計簿をちゃんとつける」という目標のため、「具体的な行動をしたい」と思い至りました。

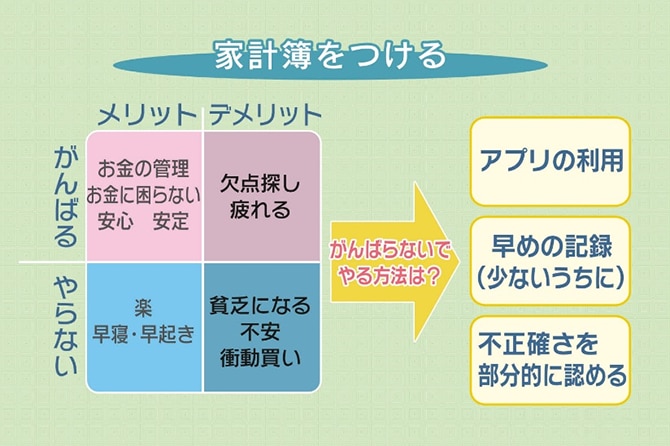

まず、家計簿をがんばってつける場合と、やらない場合それぞれのメリットとデメリットを書き出してみました。結局どちらを選ぶこともできなかったため、「がんばらないで家計簿をつける方法はないか?」検討してみることにしました。

その結果、「家計簿アプリの利用」・「量が少ないうちに早め早めに記録する」・「完璧さにこだわらず不正確さを部分的に認める」といった実践可能な方法が見つかりました。その後、Aさんは自分なりに家計簿がつけられるようになり、家族に対して怒りっぽくなることが減りました。

まずは高次脳機能障害について知ることから

病気やけがによって起こる高次脳機能障害は、いったん回復して病院を退院しても、社会復帰をした際に仕事がうまくいかない、学業がうまくいかないといった事態になって気付くケースがあります。高次脳機能障害は適切な診断をうけ、リハビリテーションを実施していくことが重要です。