腸を元気にする4つの習慣

ストレスがかかったり生活習慣が乱れると、大腸の動きが悪くなって便秘が起こりやすくなります。また、体を動かさないでいると、大腸の働きは弱まっていきます。腸の動きを良くするためにも4つの生活習慣を実践してみましょう。

コップ1杯の水を飲む

朝起きたら、できるだけ早くコップ1杯の水を飲みましょう。水は胃を通過してすぐに大腸へ届きます。寝ている間に休んでいた腸が刺激され、ぜん動運動が促され便通がよくなります。就寝中に失われた水分を補うにはコーヒーやお茶ではなく、水またはスポーツドリンクを飲むことが大切です。

朝食をきちんととる

朝食をとることで腸の働きに深く関わる自律神経のバランスを整えることができます。また、腸内細菌は食べ物が長時間入ってこないと、腸の粘膜を覆ってバリア機能を果たしている糖鎖(とうさ)を食べ始めてしまいます。朝は腸内細菌の餌となる食物繊維が含まれる食べ物をしっかりととりましょう。バナナやシリアルは時間がない朝でも手軽にとれるのでお勧めです。

トイレに行って座る

大腸のぜん動運動は朝いちばん活発になると言われています。便秘で悩んでいる人は、便意がなくても便座に座る習慣をつけましょう。直腸から出る信号を脳が受け取れるように数分間は座ってください。

腸に刺激を与える運動を行う

腸に刺激を与えるための手軽な運動としてはウォーキングやジョギング、体操、ストレッチ、ヨガなどがおすすめです。また、買い物や階段の上り下りなど日常的な行動も腸内環境によい刺激となります。

運動と腸内環境の関係については現在研究が進められていますが、運動することによって腸や腸内細菌を刺激されて活発になり、腸内フローラの多様性を高めてくれると考えられています。ある研究では運動しない人に比べ、プロラグビー選手では腸内細菌の種類が1.5倍多く、多様性が高いことが報告されています。

腸が喜ぶ ヨガの呼吸と運動

指導:沖 知子(ヨガインストラクター)

1日5分ほど、朝行うと効果的です。無理のない範囲で行ってください。痛みがでたら中止してください。

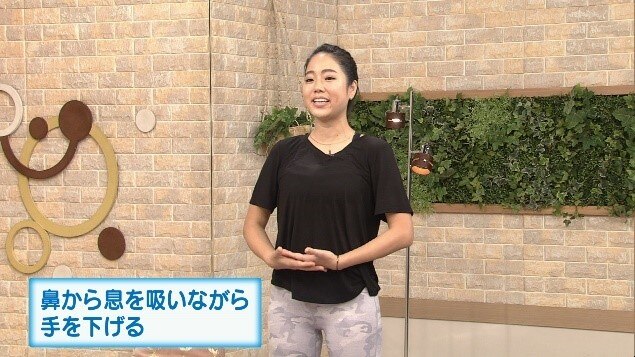

横隔膜の動きを意識する呼吸法

腸が不調だと、胃腸の位置が上がって横隔膜が十分に動かせないため、深い呼吸ができなくなってしまいます。それに伴い自律神経の乱れを招くなど、全身の不調につながりやすくなります。まずはしっかりと呼吸します。

- 両手のひらを上にしてみぞおちのあたりに置きます。

- 鼻から息を吸いながらおなかを大きくふくらませます。

吸うときは肺が大きくなり、横隔膜が下がるのをイメージします。 - 鼻から息を吐きながらおなかをへこませます。

【ポイント】

横隔膜の動きを意識するために、呼吸とともに添えた手を上下させます。

腸の動きが活発になるコブラのポーズ

- うつぶせになり、足は腰幅程度に開きます。

肩の前方に両ひじをつけて手は開きます。 - 鼻から息をゆっくり吸っておなかをふくらませます。

おなかに圧力を感じたら鼻からゆっくり息を吐いておなかをへこませます。

床からおなかが浮くぐらいまでしっかり息を吐きます。

【ポイント】

おなかが床に押しつけられるので腹圧が高まり、腸の動きが活発になります。

また、排便時に必要な筋肉が鍛えることができます。

腰をひねって腸に刺激を与えるワニのポーズ

- あおむけになり、右脚を曲げて胸のほうまで引き寄せます。

- 右脚を左側に倒して、左手で支えます。

右手は肩の高さで横に伸ばします。

そのまま、ゆっくり5回呼吸します。 - 反対側も同様に行います。

【ポイント】

腸のぜん動運動を促し、スムーズな排便を促します。

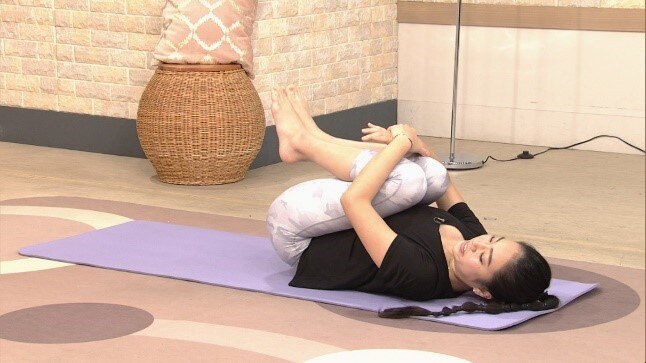

ガス抜きのポーズ

- あおむけになって両ひざを立てて、両手でひざを抱えて胸に近づけます。

- 鼻から息を吐きながらひざと額を近づけて、ゆっくり呼吸します。