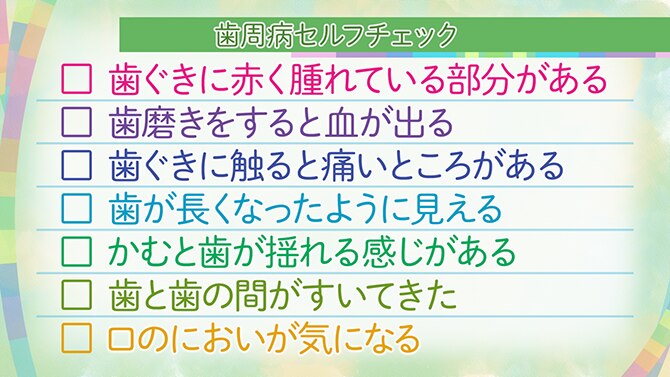

あなたは大丈夫?歯周病セルフチェック

歯周病かどうか、セルフチェックをして確認してみましょう。

- 歯ぐきに赤く腫れている部分がある

- 歯磨きをすると血が出る

- 歯ぐきに触ると痛いところがある

- 歯が長くなったように見える

- かむと歯が揺れる感じがある

- 歯と歯の間がすいてきた

- 口のにおいが気になる

4つ以上当てはまる方は、歯周病が進行している可能性が高いです。しかし、この中には、1つでも当てはまると、注意が必要な項目があります。

「歯が長くなったように見える」「かむと歯が揺れる感じがある」「歯と歯の間がすいてきた」

この3つのうち、1つでも当てはまるという人は、早めに歯科医院を受診した方がいいと思います。

歯周病の検査

検査では、さまざまな方法で歯周病の有無やそのリスクを調べます。

- 歯ぐき

プローブと呼ばれる器具を使って歯と歯ぐき(歯肉)の間の溝(歯肉溝)の状態を調べます。

健康な場合、溝の深さは1〜2mmほどですが、歯周病が進むと細菌によって歯ぐきに炎症が生じて腫れるため、3〜4mm以上になります。深い歯肉溝を歯周ポケットといい、目盛りの付いたプローブで溝の深さを測ることで歯周病の有無や進行度を調べます。

また、プローブで歯の表面や歯ぐきの内側に触れて、血や膿(うみ)が出てくるか、根本に歯石があるかどうかも見ます。 - かみ合わせ

歯のかみ合わせが均等かどうかを調べます。かみ合わせが悪く、一部の歯だけに強い力が加わっていると、歯を支えている骨や、歯と骨をつなぐクッションの働きをしている歯根膜(しこんまく)という繊維でできた膜が切れるなど、歯周病を悪化させる原因になるからです。 - 画像検査

口腔内を撮影し、全体の歯並びや歯ぐきの状態、かみ合わせの状態を見て、歯周病の影響の有無を観察します。歯ぐきがぶよぶよしていたり、歯ぐきから出血があるかどうかを確認します。

エックス線検査では、肉眼では確認できない骨や歯根膜の状態を見ます。また、歯ぐきの中の歯石の付着状態、歯の根の先が病気になっていないかどうかを確認します。 - 歯垢(しこう)の染め出し

安全な着色料を歯に塗り、プラーク(歯垢)の付着状況を調べます。

プラークが付着しているとその部分のみ色素が吸着されるので、歯のどの部分に磨き残しがあるかわかるのです。

歯周病の原因

歯周病の原因はプラーク(歯垢)の中に潜んでいる歯周病菌です。

この歯周病菌が歯と歯肉の間の境目から歯肉の中に侵入しようとして悪さを始めます。症状としては、歯肉が赤く腫れてきます。これが歯周病の始まりです。

さらにプラークが歯肉の境目から侵入すると、その境目も深くなりますし炎症による歯肉の腫れが大きくなります。

悪化すると、歯を支える歯槽骨が溶けて、歯の支えが失われてしまい、そのまま放置すると歯が抜けてしまいます。

歯を支える骨が溶けることで、セルフチェックにあるような、歯肉が下がって「歯が長くなったように見える」、「歯が揺れる感じがある」、「歯と歯の間がすいてきた」といった症状が現れます。

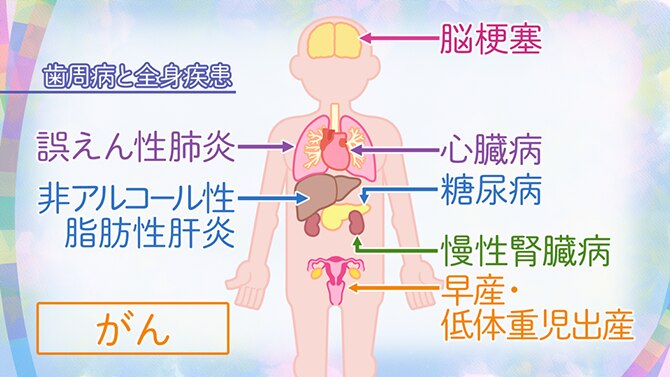

歯周病は全身にも悪影響!

歯周病は歯を失うだけでなく、多くの病気と関係することが、近年の研究により、わかってきました。

主なものは、脳梗塞・心臓病・糖尿病・誤えん性肺炎・早産・低体重児出産、さらには非アルコール性脂肪性肝炎・慢性腎臓病・ある種のがんなどです。

とくに歯周病と糖尿病はお互いに悪影響を及ぼし合うことが知られています。

歯周病と全身疾患の関係

歯周病では歯の表面に付着したプラーク中の歯周病菌が歯肉の中に入り込み炎症を起こし発症します。歯肉の炎症の場所には、歯周病菌や、炎症によって作られた炎症物質が集まっていますが、炎症部分にたまった歯周病菌や炎症物質は歯肉の毛細血管の流れに乗って、全身に散らばります。

歯周病菌や炎症物質は、血流に乗って、たどり着いた臓器の周囲で問題を引き起こすとともに、一部は喉から気管支、肺に入り込んで炎症を起こします。これが歯周病と全身の病気が関係する仕組みです。

つまり、歯周病は、歯の周りだけではなく、全身の病気を誘発する可能性があり最悪の場合は、命をおびやかすこともあります。

歯が抜けることでの影響

歯でかむという動きは、脳を刺激して活性化を促しています。歯を失い歯の数が減ると、かむ力の低下、かむこと自体の機会が減少します。すると、認知症になる割合が高くなることがわかっています。また、近年の研究で、アルツハイマー型認知症と歯周病の関係が徐々にわかってきました。

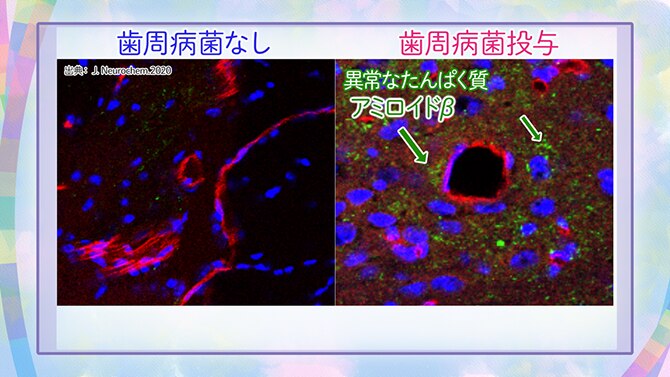

アルツハイマー型認知症と歯周病の関係

アルツハイマー型認知症は、脳内にたまった異常なたんぱく質により神経細胞が破壊され、脳の萎縮がおこる病気です。アルツハイマー型認知症と歯周病の関係について研究しているのは、九州大学大学院、武 洲(たけ ひろ)准教授の研究チームです。

マウスの研究ですが、人の中年、40代~50代ぐらいに当たるマウスに、歯周病菌を3週間連続で投与した結果、マウスの脳内にあるアルツハイマー型認知症のような病態を引き起こす異常なたんぱく質のアミロイドβが10倍に増え、記憶力が低下しました。本来は、免疫細胞が歯周病菌を攻撃し減滅させて、体を守りますが、たくさんの歯周病菌がいると、免疫細胞がそれを過剰に攻撃し、炎症が起こります。

その炎症物質が、免疫細胞自身を刺激して異常なタンパク質のアミロイドβを作り出すことがわかりました。また、若いマウスでは少なく、中年のマウスでは多いことが判明しました。

歯周病菌が原因で発生するアミロイドβは、脳内でも作られますが、歯周病菌は、全身に巡ることから、脳以外でも多く作られているのではないかと考えられるようになりました。

本来、脳には、不要な物質が脳内に入らないように、血液脳関門というフイルターのような構造があり、そのため、体でアミロイドβが作られても脳にはいかないというのが、これまでの考えでしたが、脳の血管内皮細胞にはアミロイドβを脳に取り込むラージという受容体があって、歯周病菌が、ラージを増やしてアミロイドβを脳内に輸入させることがわかりました。

つまり、全身に広がった歯周病菌が、脳以外の部分でもアミロイドβを作り出し、それが、血液に乗って、脳内に取り込まれるということです。脳内にアミロイドβがたまると、記憶障害などを引き起こし、アルツハイマー型認知症の発症につながる可能性があります。

※現在は、マウスでの実験ですが、人間の体の中でもこのようなことが起きているかもしれません。

認知症にはさまざまな要因が考えられますが、その1つの要因として歯周病も関係していると考えられます。アルツハイマー型認知症だけでなくそのほかの全身疾患を予防するためにも歯周病を治療・予防することは、非常に重要になります。

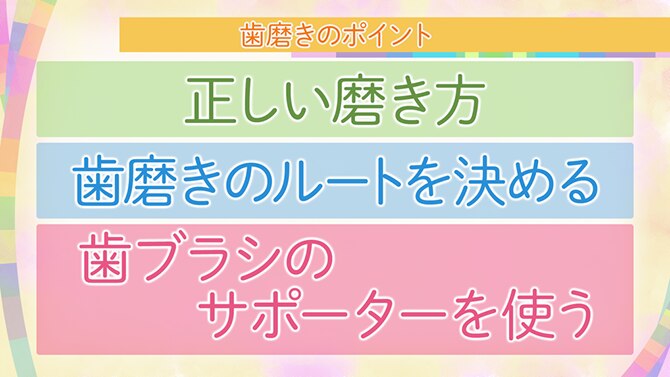

歯磨き 3つのポイント

歯磨きのポイントは、「正しい磨き方を行う」「歯磨きのルートを決める」「歯ブラシのサポーターを使う」の3つを心がけるようにしましょう。

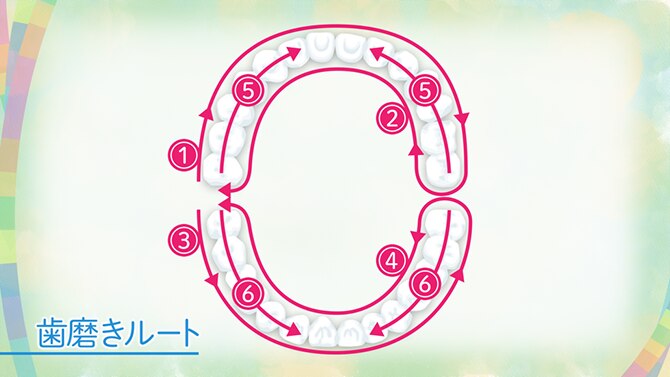

「歯磨きのルートを決める」というのは、こっちを磨いたり、あっちを磨いたりすると、全部の歯を磨けていないということがあるからです。最初に磨きはじめのスタート地点と、磨き終わりのゴールを決めます。スタートは自分でやりやすい場所からはじめてもいいのですが、大事なのは、途中で近道をせず、一筆書きをするように、ゴールにたどり着くように磨くことです。

磨き残しが多い箇所は、歯と歯の間や、歯ならびのデコボコした部分、かみ合わせ面の溝などです。歯肉が腫れて痛い部分は避けるのではなく、やさしい力で磨くようにしてください。腫れて痛い部分では原因のプラークがあって、炎症が起きているのです。炎症をなくすためにはプラークの除去が必要ですので、磨くようにしましょう。

また、歯磨きをする際に、歯磨き剤をつけることが一般的ですが、大量につけると、歯磨き剤に含まれる香料や発泡剤で磨けたつもりになりがちです。

ですので、1回目は歯磨き剤をつけずにひと通り磨く。2回目には少量の歯磨き剤をつけて磨く。2度磨きを行うことで、プラークをしっかり落とし、口の中もさっぱりすることができます。

「歯ブラシのサポーターを使う」は、歯間ブラシやシングルタフトブラシ、デンタルフロス(ホルダータイプ・糸巻きタイプ)などを使用することです。

歯ブラシの届かない歯と歯の間や歯に被せ物などがあるところなど、歯ブラシのサポーターを活用して確実にプラークを取り除くことも大切です。これらの道具は非常に有効になりますが、歯間ブラシなどは、数種類の太さがありますので、誤って使うと、歯肉や歯を傷つける可能性もあります。自分に合っているサポーターはどれか?ということを歯科医院で相談の上、使用してください。

歯や口は、鏡を使うと自分で異常を見つけることができます。1日に1度は鏡の前で確認してみましょう。

日々の生活の中で口の中に違和感や異常を感じた場合は後回しせずに、歯科医院に相談してください。すぐに相談ができる歯科医院を見つけることも大切です。