「地域おこし協力隊」コロナ禍で増加 4年後に1万人目標

地方に移住して地域の活性化に取り組む「地域おこし協力隊」に参加する人がコロナ禍で増えています。

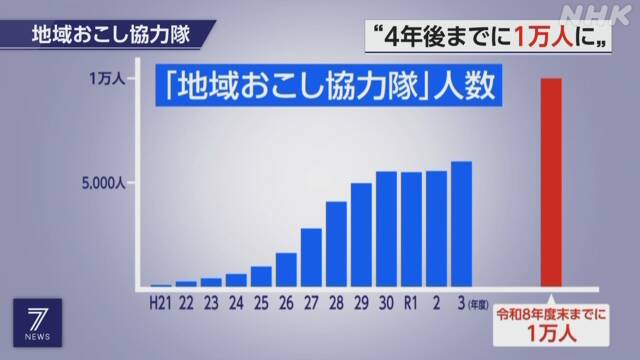

現在およそ6000人ですが、国は4年後までに1万人に増やすことを目指しています。

「地域おこし協力隊」は10年ほど前に始まった総務省の取り組みで、地方に移り住んで、おおむね1年から3年の間、地域の活性化をサポートします。

新型コロナの感染拡大による移住への関心の高まりもあって「隊員」は昨年度6015人と初めて6000人を超えました。

総務省は令和6年度末までに「隊員」を8000人に増やすことを目標にしていました。

しかし、岸田総理大臣が「協力隊」は地方移住の加速に重要だとして「隊員」を増やすよう指示したことから、この目標を改め令和8年度末までに1万人に増やすことを目指すことになりました。

このため総務省はインターンを行う自治体の予算面での補助や受け入れ自治体を増やすための研修会の実施など取り組みを強化することにしています。

一方、「隊員」の任期を終えたあともそのまま同じ自治体で暮らす人は5割程度となっていて、総務省はこの割合を高めるため空き家をリフォームする費用の補助なども進めています。

群馬 中之条町 「隊員」増やそうとインターン開始

群馬県中之条町は、「隊員」を増やそうと、今年度から、インターンを始めました。

およそ2週間かけて、活動を体験したり、現役「隊員」の話を聞いたりします。

8日、町内のリンゴ農園では、東京と栃木の大学3年生2人が、収穫やジャムづくりを体験しました。

また、講師役の現役隊員から具体的な活動やふだんの生活などについて説明を聞きました。

参加した西山和希さん(21)は「人と人をつなぐ活動をするということを知ることができ、おもしろそうだと思いました。今後の進路の選択肢になります」と話していました。

講師役の隊員、枝拓未さんは「町を『いいな』と思ってもらえないと、協力隊になっても続かないパターンが多く、そのきっかけづくりが、インターンです。2人には、ぜひ協力隊として戻ってきてほしいです」と話していました。

活動後に「定住」は50%超 定住支援も強化

「隊員」の任期を終えた人たちはどの程度、そのまま同じ地域で暮らしているのか。

総務省が、令和2年度末までに任期を終えたおよそ8000人を調べたところ、「活動した自治体にそのまま定住した人」は4292人で、全体の53%となっています。

総務省は、「『隊員』のOB、OGを通じた定住を促す取り組みが一定の効果をあげているのではないか」と話しています。

また、「活動した自治体の近隣に定住した人」は989人で全体の12%でした。

一方で、「ほかの地域に転出した人」は21%の1675人などとなっています。

総務省は、「隊員」として活動した自治体への定住率をさらに高めたいとして、任期終了後の住まいを確保しやすいように、空き家をリフォームする費用を補助するなど、支援を強化しています。