「線状降水帯」予測段階で発表に「5つの警戒レベル」解説も

- 2023年05月25日

これから梅雨の時期を迎え大雨による災害への早めの備えが必要です。

県内でも2022年8月の記録的な大雨では、村上市や関川村など県北部を中心に大きな被害が出ました。

NHK新潟放送局では複数回にわたって水害に備えるポイントなどをお伝えします。

1回目は「線状降水帯」と「大雨警戒レベル」についてです。

(新潟放送局 狩野史長 アナウンサー・野口恭平 記者)

放送した動画はこちら

「線状降水帯」5月25日から予測段階でも発表へ

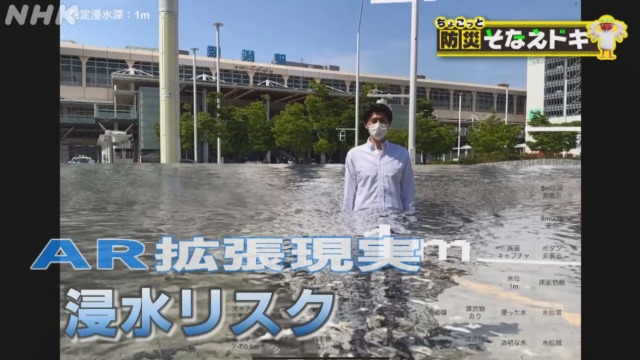

はじめに、発達した積乱雲が帯状に連なる「線状降水帯」について。

2022年8月、村上市や関川村で大きな被害が出た県北部の大雨で線状降水帯が確認されています。

気象庁は2021年から「線状降水帯」の発生が確認され土砂災害や洪水の危険性が急激に高まった際に「顕著な大雨に関する情報」を発表して安全の確保を呼びかけています。

この情報について気象庁は災害の危険度が高まっていることをいち早く伝え、防災行動に役立ててもらうため、5月25日から「線状降水帯」による大雨が予測される場合に前倒しして発表することになりました。

新たな運用では解析雨量などが発表基準に達していなくても、30分先までに達すると予測される場合に出されます。

これまで『線状降水帯が発生した』としていた発表基準を『発生が予測される』場合にも適用することについて、気象庁は「大雨の危機感を少しでも早く伝えるため」と説明しています。

運用の変更によって、情報の発表回数はこれまでより多くなるということです。

また過去の事例をもとに分析した結果、30分先までの「線状降水帯」の発生を84%の精度で“予測”できたとしています。

線状降水帯の発表 ポイントは2つ

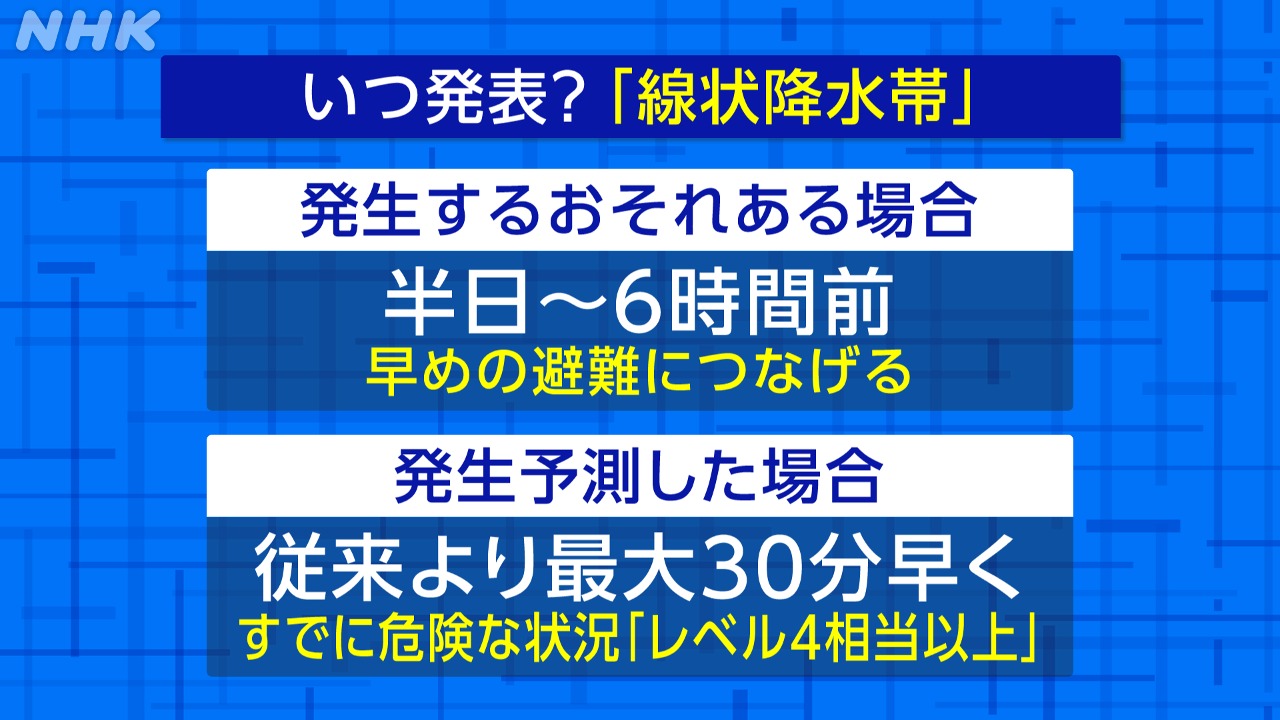

線状降水帯関連の発表については多く2つのパターンに分けられます。

①1つは、発生するおそれが高まった場合およそ半日から6時間前を目安に気象情報の中で警戒を呼びかける取り組み。2022年6月から始めています。

この情報は大雨になる前に危険性を伝え、早めの避難などにつなげてもらうのが狙いです。

②一方、今回の情報は発達した雨雲がすでに形成されたあとに発表されます。災害に備える準備や避難の時間は十分にない可能性が高いと考えられます。

つまり出されたときにはすでに危険が差し迫っている状況になっているのです。

どれくらい切迫した状況かといえば、これまでと同様、大雨警戒レベル「4“相当以上”」にあたります。気象庁はすでに危険な状況になっていると認識して「避難指示」など自治体からの情報などを確かめ、場合によっては情報を待つことなく速やかに身の安全を確保することが重要だとしています。

5つの警戒レベルとは

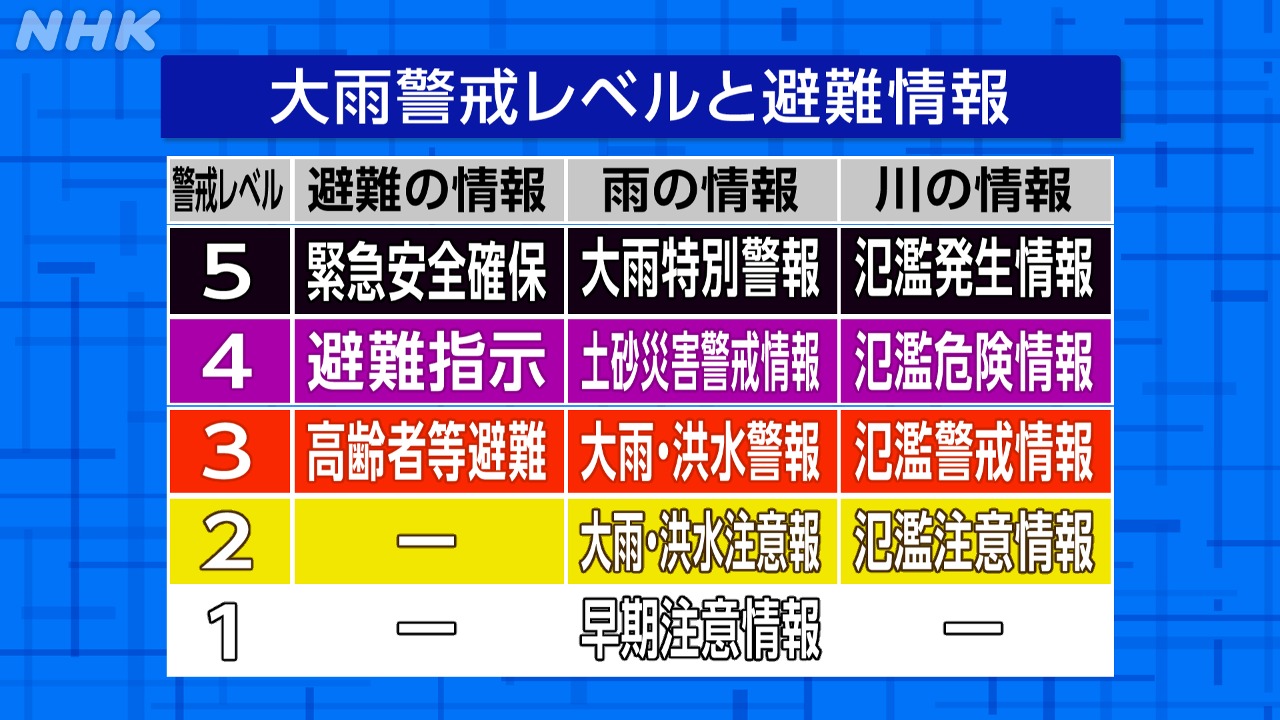

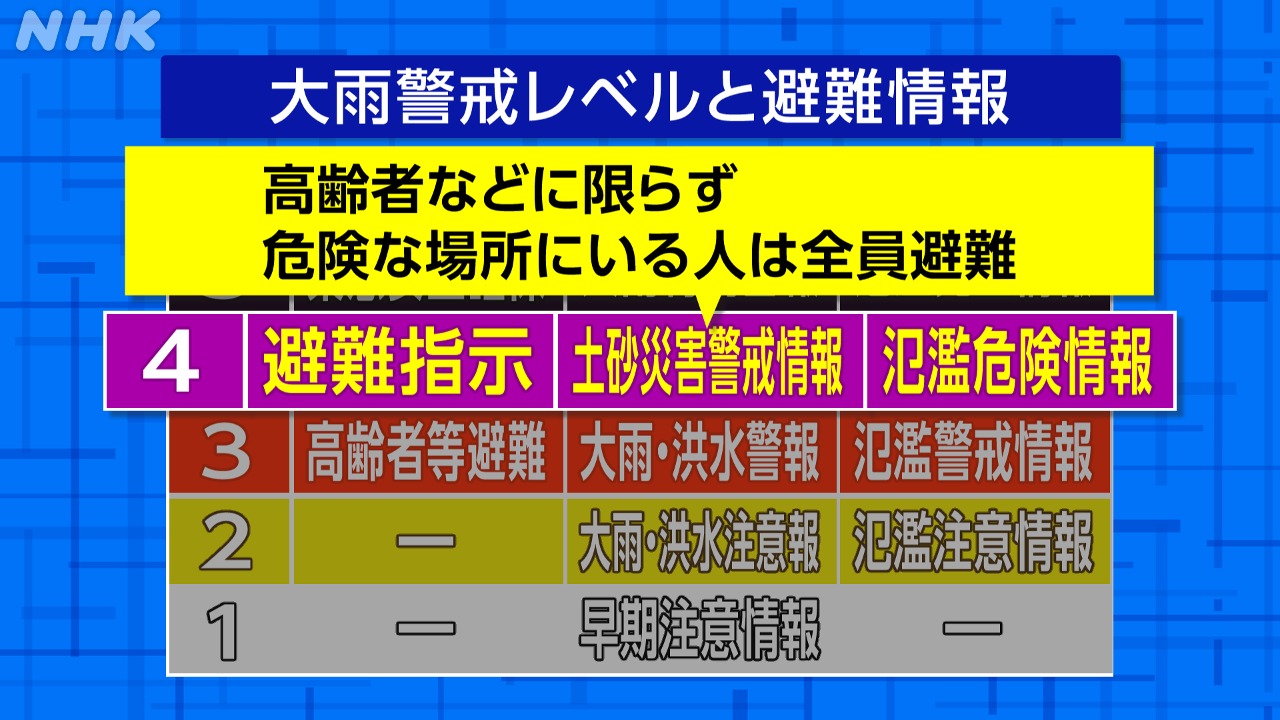

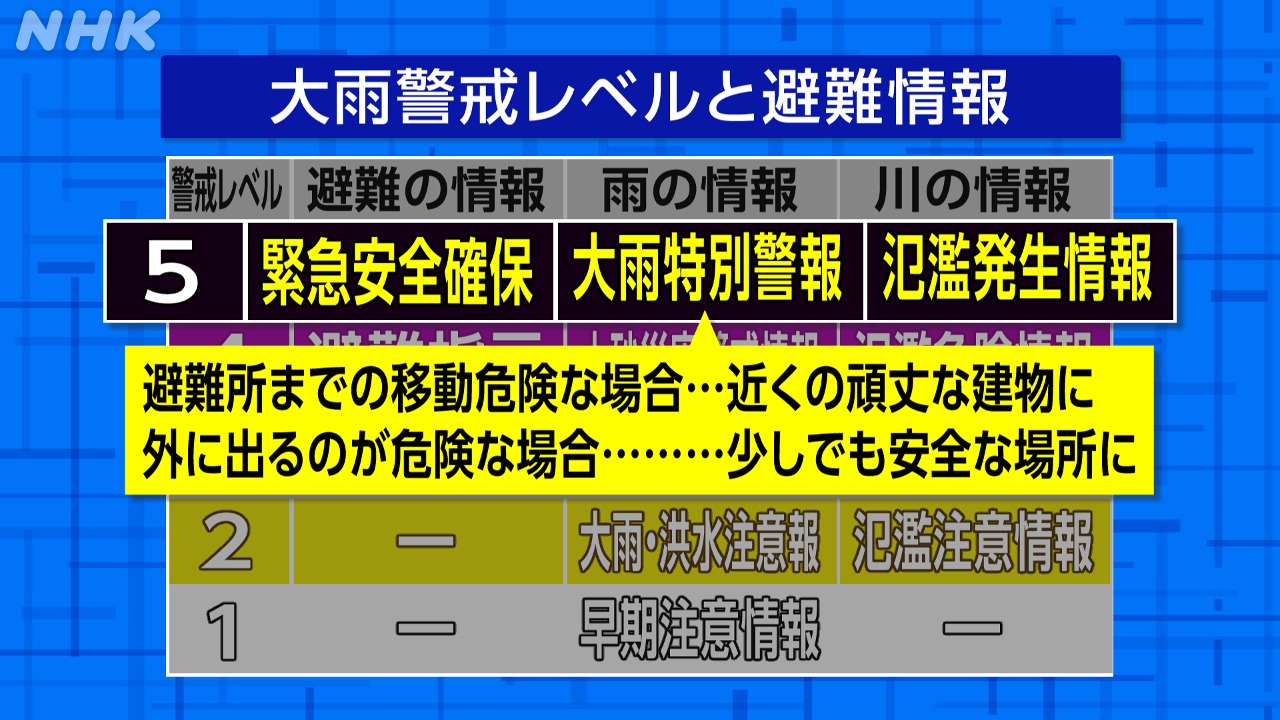

警戒レベルは「5段階」に分けられます。そしてレベルに応じて、住民がとるべき行動、避難の情報、雨と川の情報をまとめています。

大切なことは「レベル5を待たずにレベル4までに避難を終えること」です。

具体的に見ていきます。

レベル1では大雨に関する最新の情報に注意して下さい。

レベル2は気象庁から「大雨・洪水注意報」が発表されるような段階です。

レベル3は自治体が「高齢者等避難」の情報を出します。大雨・洪水警報や川の氾濫警戒情報が発表される状況です。高齢者や体の不自由な人などは避難を始めてください。このほかの人も避難の準備を進め、危険を感じたら自主的な避難を始めてください。

レベル4は自治体が「避難指示」を出す段階です。「土砂災害警戒情報」が出されたり川の水位が上がって「氾濫危険情報」が発表されたりするような状況です。高齢者などに限らず、危険な場所にいる人は全員避難してください。

レベル5は自治体から「緊急安全確保」が発表されます。すでに災害が発生、または発生している可能性が極めて高い状態で避難場所への移動は手遅れになっているおそれがあります。

「氾濫発生情報」や「大雨特別警報」が出されるのがこの段階です。

周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には近くの頑丈な建物に移動するほか、外に出るのがすでに危険な場合は建物の2階以上や崖の反対側など、少しでも安全な場所で命が助かるような行動をとって下さい。

大切なのはこのレベル5を待たないということです。「まだレベル5があるから大丈夫」と思わず、身の危険が迫る前にレベル4の段階までに避難を終えるようにして下さい。

県内の過去の水害や避難のポイントについてはこちらもご覧下さい。