詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年6月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

1.非歯原性歯痛とは

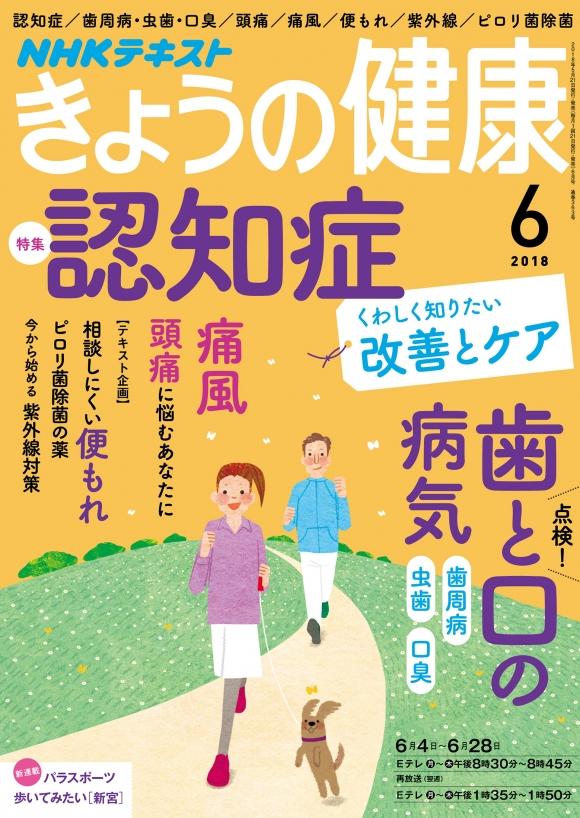

非歯原性歯痛の原因は、8種類に分類されている 非歯原性歯痛の検査と診断 具体的な鑑別の方法の例2.筋・筋膜性歯痛の治療

一般の歯科で治療できる「筋・筋膜性歯痛」 筋・筋膜性歯痛の治療

歯や歯周組織に異常が見られないにも関わらず、歯に痛みを感じる状態を、非歯原性歯痛といいます。歯の痛みを訴えて受診した人の約3%が、非歯原性歯痛だといわれています。日本口腔顔面痛学会のガイドラインでは、非歯原性歯痛の原因を次の8つに分類しています。

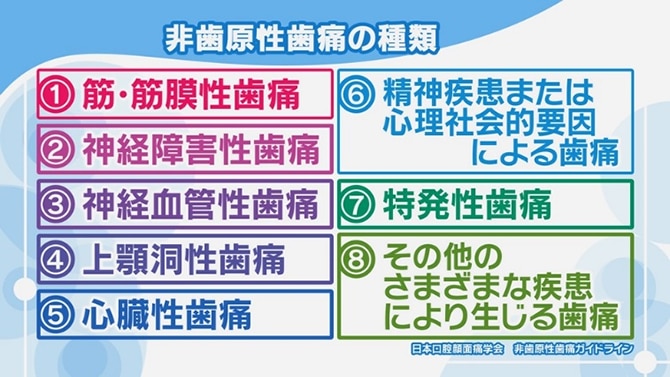

筋・筋膜性歯痛は、食べ物をかむときに使う筋肉(そしゃく筋)や首の筋肉と、これらの筋肉を覆う筋膜の痛みが原因で起こる関連痛です。関連痛とは、痛みの原因から離れた場所が痛くなることをいいます。

神経障害性歯痛は、神経障害性の疼痛が原因で起こる歯の痛みで、主に2つのタイプに分けられます。ひとつは発作性で、三叉神経の痛みが原因で起こる激痛です。もうひとつは持続性で、代表的な原因として帯状ほう疹や帯状ほう疹の後遺症による神経痛があります。神経周囲の炎症や腫瘍、骨折によって、神経が障害されることが原因となる場合もあります。

頭痛の関連痛として起こる歯の痛みです。

上顎の骨の中にある副鼻腔の空洞に、炎症や腫瘍があって起こる関連痛です。

歯が原因で副鼻腔炎?【患者体験談】狭心症や心筋梗塞、心膜炎などの心臓の病気が原因で起こる関連痛です。

不安や気分が落ち込む抑うつといった、心理社会的要因が背景にあって起こる歯の痛みです。

さまざまな検査をしても原因がわからない歯の痛みを特発性歯痛と呼びます。

巨細胞性動脈炎や悪性リンパ腫、肺がんなど、病気が原因で起こる歯の痛みです。

非歯原性歯痛の診断をするには、まず、虫歯や歯周病などの問題がないかを、問診や視診、エックス線検査などで調べます。歯や歯周組織に問題がない場合は、8つの原因にあてはまる症状がないか、詳しい問診や触診、場合によってはCTやMRIなどの検査をして鑑別します。

ただし、非歯原性歯痛の検査は、専門医がいない歯科では行っていないことがあります。非歯原性歯痛を疑う場合は、病院の歯科口腔外科(こうくうげか)に問い合わせるか、日本口腔顔面痛学会のホームページを参照してください。

例えば、「筋・筋膜性歯痛」の場合は、そしゃく筋のトリガーポイント(圧迫すると痛みを感じる圧痛点)を5秒間圧迫して、歯に痛みが生じるかどうかを確認するなどします。

「神経障害性歯痛」は、どのようなときに発作的な痛みが生じるのか、帯状ほう疹の症状が出ていないか、などを確認します。

「心臓性歯痛」は、心臓病の有無や運動したときに痛みが起こるかを確認します。

「精神疾患または心理社会的要因による歯痛」は、強い不安感やうつ病などがないかという確認のほか、質問票や心理テストなどが行われることもあります。

非歯原性歯痛の8つの原因の中で、一般の歯科で治療が可能なのは「筋・筋膜性歯痛」の場合です。これは、側頭筋や咬筋(こうきん)など、ものをかむそしゃく筋や、首の筋肉、さらに、その筋膜の痛みが原因で起こる関連痛です。そのほかの原因の場合は、各分野の専門知識が必要となるため、一般の歯科から大学病院の歯科口腔外科(こうくうげか)や各分野の専門医を紹介することが多くなっています。

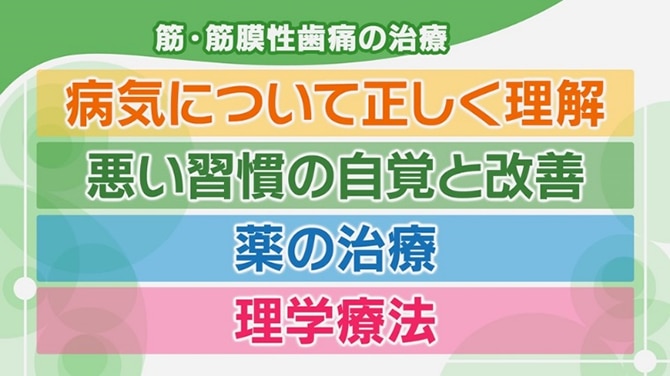

筋・筋膜性歯痛の多くは、ストレスや歯を食いしばるなど、筋肉の緊張状態が原因で起こります。このような、病気についての正しい理解が治療の第一歩です。

ストレスや緊張状態を生み出す日常生活の悪い習慣を自覚することも大切です。歯ぎしりや食いしばり、上下の歯をずっとくっつけている、頬の内側をかむ、硬いものやガムを長時間かむなど、無意識に行っているくせなどは、意識して直していく必要があります。

最近は、長時間同じ姿勢でパソコン作業をしていることが原因で筋・筋膜性歯痛になる患者さんが多いようです。時間を決めて休憩をとったり深呼吸するなどして、緊張をやわらげる工夫をしましょう。うつ伏せであごをつけて寝る姿勢も、あごや筋肉に負担がかかるため、控えましょう。

痛みを抑えるために、非ステロイド性抗炎症薬などの痛み止め(鎮痛薬)を使うこともありますし、補助的に筋弛緩薬を使うこともあります。また、トリガーポイントに局所麻酔薬や炎症を抑えるためのステロイドを注射することもあります。

痛みの軽減には、理学療法も効果が期待できます。痛みがある部分の筋肉に、ホットパックを使って温めて血流を良くしたり、指で軽くもみほぐしたりします。予防的に、口を開けたり閉じたりを繰り返すストレッチなども効果的ですが、痛みが強い場合は無理に行わないことが大切です。

詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年6月 号に掲載されています。