男性に多い「気胸」とは?

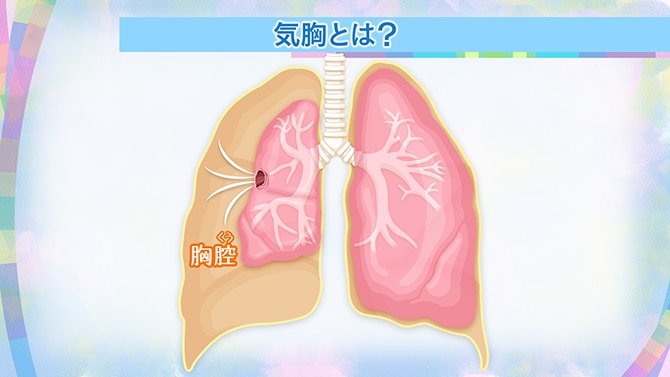

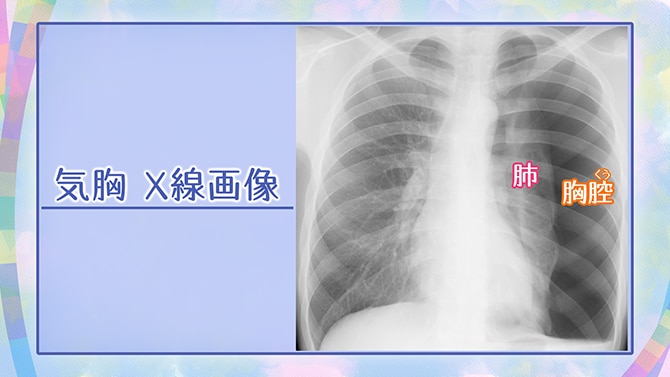

気胸は、肺がなんらかの原因で破れ、そこから空気が胸腔にもれて縮んだ状態のことをいいます。

気胸になると、自覚症状として、突然の胸の痛みや呼吸困難が起こります。胸が痛む病気には心臓の病気などさまざまありますが、気胸は深呼吸をすると痛むのが特徴で、背中が痛むこともあります。ただし、症状が出ない場合や軽い不快感しかない場合もあります。

空気が大量にもれると、肺がしぼみ、心臓が圧迫されるため、血圧が低下してショック状態になることがあります。また、左右同時に気胸になると、呼吸ができなくなることもあります。

気胸は女性よりも男性に起こりやすく、起こりやすい年齢層は「若者」と「高齢者」です。

若者は10代後半~20代前半で、身長が高く、やせ型に多いのが特徴で、高齢者の場合は喫煙をしている人に起こります。

若者の場合、「肺のう胞」が肺の表面にできて大きくなり、これが破裂したことで肺が縮んで気胸になるケースがよく見られます。

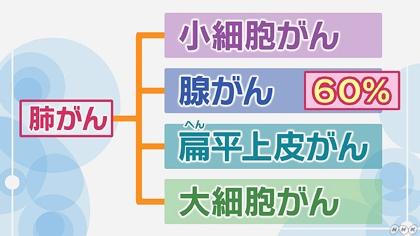

高齢者の場合は、喫煙が大きく関係する「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」や「間質性肺炎」など、肺の持病が原因で気胸になることが多く、そのほか肺がんや肺結核などの病気が原因のこともあります。

気胸を起こす病気について

気胸を起こす病気として代表的なものに、COPDと間質性肺炎があります。また、女性でも気胸を起こす原因となる婦人科系の疾患もあります。

COPD

COPDでは、喫煙などの影響で気管支に慢性的な炎症が起きています。

空気は、気道を通って肺胞まで運ばれます。肺胞では酸素と二酸化炭素の交換がされていますが、COPDになると気道が狭くなり、一部の人は肺胞も壊れます。これを「肺気腫」といい、気胸が起こりやすくなります。

肺気腫のあるCOPDの人は禁煙を徹底することが大切です、また、重症の人や症状が増悪したときは、飛行機に乗っているときなどに気胸が起こりやすいので注意してください。

間質性肺炎

肺には、空気の通り道である気管支があり、それが枝分かれして「肺胞」という袋状の組織につながっています。この肺胞の壁のことを「間質」といい、この間質に炎症や線維化が起こるのが「間質性肺炎」です。線維化した組織がひきつれるようにして「肺のう胞」ができ、気胸を起こす原因となります。線維化の病変が肺の上部で起こっている場合は特に、気胸が起こりやすいといわれています。

女性の場合

間質性肺炎による気胸は、女性でも起こります。そのほか、20代から40代ぐらいの女性では、月経に伴う横隔膜の子宮内膜症やリンパ脈菅筋腫症という病気が原因で、気胸が起こることがまれにあります。

気胸の治療法について

気胸の治療法は主に4つあります。初期治療として「安静」「胸腔ドレナージ」があり、そのほかに「手術」、「手術できない場合の治療」があります。

安静

肺があまり縮んでおらず、自覚症状があまりないといった場合は、軽症と判断し、安静にして3〜4日経過を観察します。破れが自然にふさがると、肺は次第にふくらんでいきます。注射器で胸腔にたまった空気をただちに抜く場合もあります。

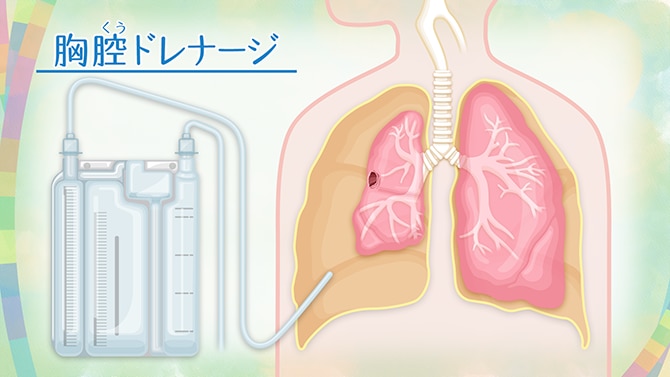

胸腔ドレナージ

肺が大きく縮んでいる、安静にしても肺が膨らまない場合に行います。胸壁に小さい穴をあけ、ドレーンと呼ばれる細いチューブを胸腔に挿入し、たまった空気を抜く方法です。基本的には入院して治療を行いますが、携帯用のドレーナジセットをつけて通院することも可能になっています。

なお、肺からもれる空気が止まらず、胸腔が著しく大きくふくらんで、心臓を圧迫し、危険な状態になる緊急度の高いときにも速やかに胸腔ドレナージを行います。

手術

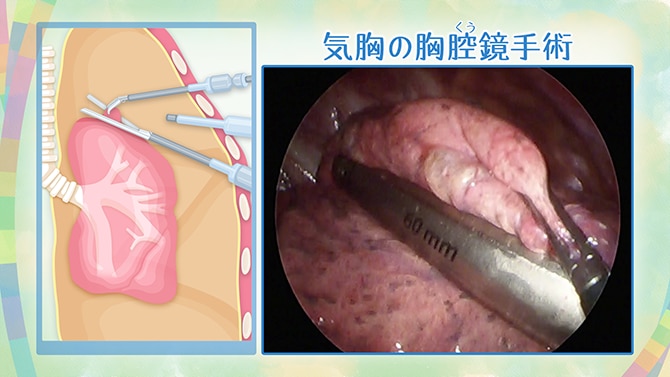

胸腔ドレナージを行なっても肺が膨らまない場合や、気胸が再発した場合に検討されます。気胸は再発しやすく、胸腔ドレナージを行ったあと、30~50%が再発しているという報告もあり、根本的な治療には手術が適しているといえます。

手術は、主に胸腔鏡を使って気胸の原因である肺のう胞を切除し、肺を縫い合わせます。さらに手術した場所をメッシュ状のシートで覆って肺の表面を補強することもあります。

手術できない場合の治療

高齢者で体の負担が大きい場合や、COPDや間質性肺炎が進行して肺の状態が悪い場合は、手術以外の治療法を検討します。ドレーンを使って患者さん自身の血液を注入し、穴のあいている部分にかさぶたを作る方法(癒着療法)や、破れた部位に通じる気管支に栓をして空気の漏れを止める方法があります。