石川県 高齢者や持病を患う人たちの災害関連死を防ぐには 長期化する避難生活 NHKの関連記事をまとめました 能登半島地震

- 2024年01月31日

2024年に発生した能登半島地震。石川県では避難生活が長期化しています。

高齢者や持病を患っている方たちのリスクが高まっています。

災害関連死を防ぐために必要な対応について、NHKの関連する記事をまとめました。

「災害関連死」のリスクと対策は(NHK NEWSWEB)

地震の揺れや津波による直接的な被害で亡くなるのではなく、その後の避難生活で病気が悪化したり体調を崩したりして命が失われる「災害関連死」。

8年前の熊本地震では、地震で直接死亡した人の4倍を超え、大きな課題になりました。

これからの犠牲を1人でも少なくするために。「災害関連死」のリスクと対策は。

地域の災害対策に詳しい跡見学園女子大学の鍵屋一教授は、特に「災害関連死」のリスクが高いのは持病があったり、ふだんから医療や介護のサポートを受けたりしている高齢者だとして、より注意が必要だとしています。

能登半島地震の被災地で医療支援にあたった救急医に聞く対策(NHK首都圏ナビ)

「災害関連死」をどうすれば防げるのか。

能登半島地震で震度6弱を観測した石川県能登町で1月13日までの5日間、4人の医療チームで医療支援を行った、日本医科大学付属病院救命救急科の中江竜太医師に聞きました。

この中で中江医師は、次のように指摘しています。

「避難所には高齢者が多く、持病を悪化させる人が増えている。災害関連死や災害に関連する病気は、健康管理や生活指導によってある程度、防げるはずなので、医療チームによる診療や、生活習慣の指導などの支援を継続する必要がある」

NHK松本浩司解説委員が詳しく解説【動画】(NHK NEWSWEB)

今後も避難の長期化が避けられない中で、命を守るためにどのような対応が必要なのか。

NHKの松本浩司解説委員が詳しくお伝えします。

災害関連死を防ぐ避難所の運営方法 ポイントをまとめて(災害列島)

避難所環境を整えることは、災害関連死を防ぐために最も重要です。

スフィア基準とは?感染症のクラスターを防ぐポイントは?

避難所に必要なトイレ、キッチン、ベッドの設営方法は?

こちらの記事でまとめて読むことができます。

あわせて読みたい

-

NHK健康チャンネル 石川県 避難生活でのストレス緩和の呼吸法 簡単にできるリラックス法を紹介 能登半島地震

NHK金沢・石川WEBノート

-

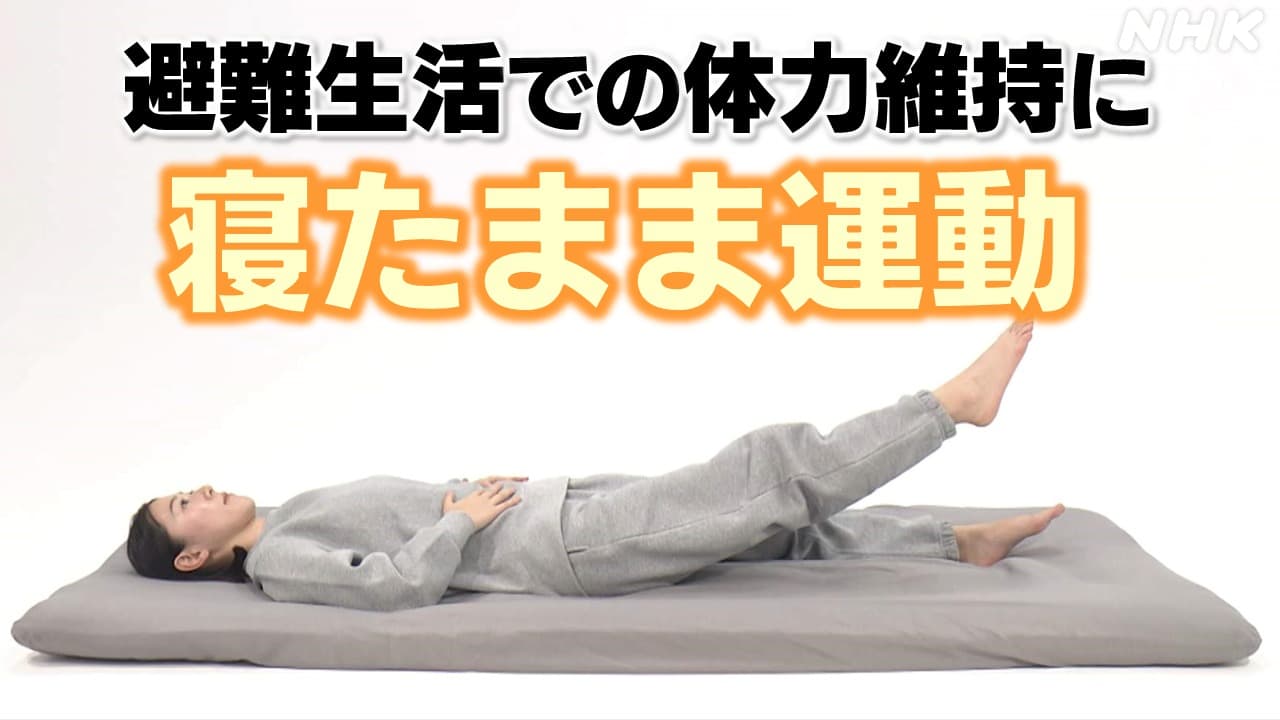

NHK健康チャンネル 石川県 高齢者の避難生活 体力維持に“寝たままできる”運動法を紹介 能登半島地震

NHK金沢・石川WEBノート

-

NHK健康チャンネル 石川県 避難生活での高血圧対策には減塩を ヒートショックにも注意 能登半島地震

NHK金沢・石川WEBノート

-

石川県の避難所での寒さ対策とは?健康・体調維持には保温が大切 能登半島地震

NHK金沢・石川WEBノート

-

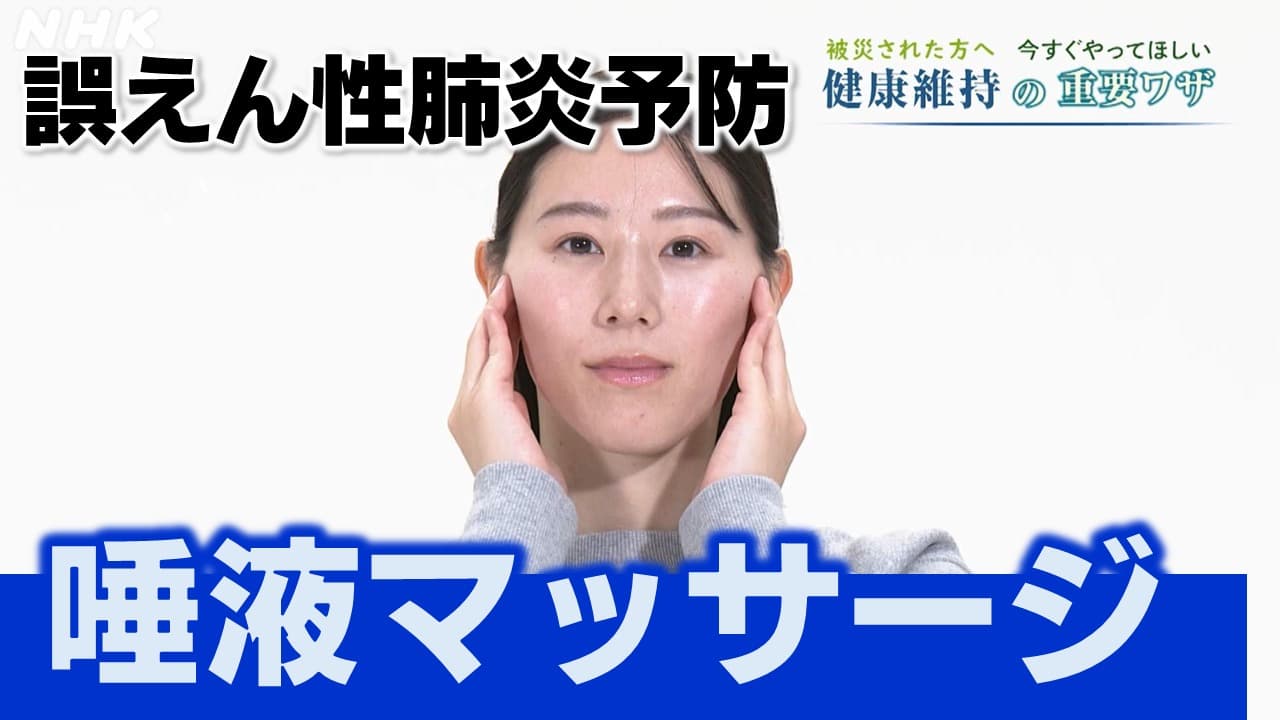

石川県 唾液マッサージで誤えん性肺炎予防 避難生活での口腔ケア リスクを防ぐには? 能登半島地震

NHK金沢・石川WEBノート

-

石川県 避難生活での睡眠 眠れない・不眠の時の専門家おすすめの方法は? 能登半島地震

NHK金沢・石川WEBノート

-

「2次避難」に課題?石川県や専門家に取材 断念する人や元の避難所に戻る人も

NHK金沢・石川WEBノート

-

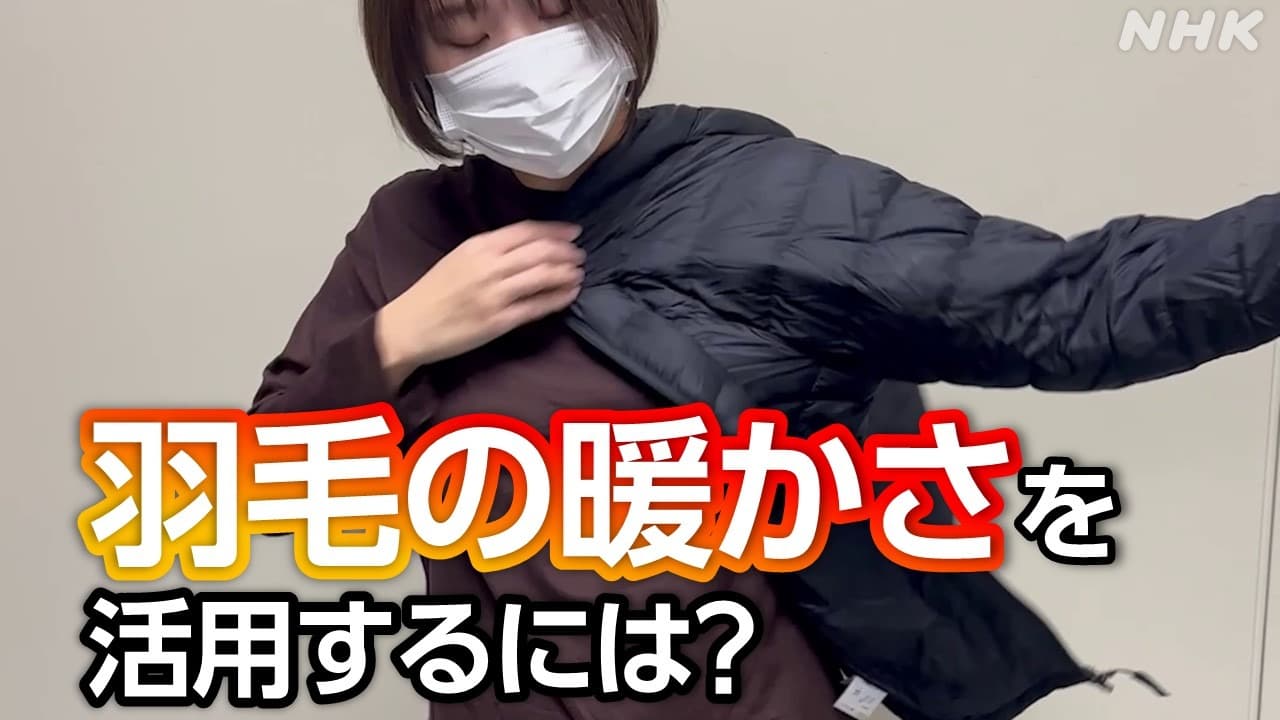

【動画】ダウンジャケットの効果的な着方は「動かない空気の層を作る」こと 避難先でも

NHK金沢・石川WEBノート

-

能登半島地震 NHK三條雅幸アナウンサー「呼吸法でリラックス」

NHK金沢・石川WEBノート

-

能登半島地震 視覚障害のある人が困ること「情報が入らない」

NHK金沢・石川WEBノート

-

能登半島地震 聴覚障害のある人が困ること「情報が入らない」

NHK金沢・石川WEBノート

-

能登半島地震 NHK首藤奈知子アナウンサー「デマ拡散に注意!」

NHK金沢・石川WEBノート