ホームページ移転のお知らせ

編集部

編集部

2023年05月10日 (水)

移転先はこちら↓

https://www.nhk.or.jp/aomori/lreport/article/001/48/

2023年12月より、ご覧の「NHK青森コンテンツサイト」は「NHK青森WEB特集」に順次移転しております。

編集部

編集部

編集部

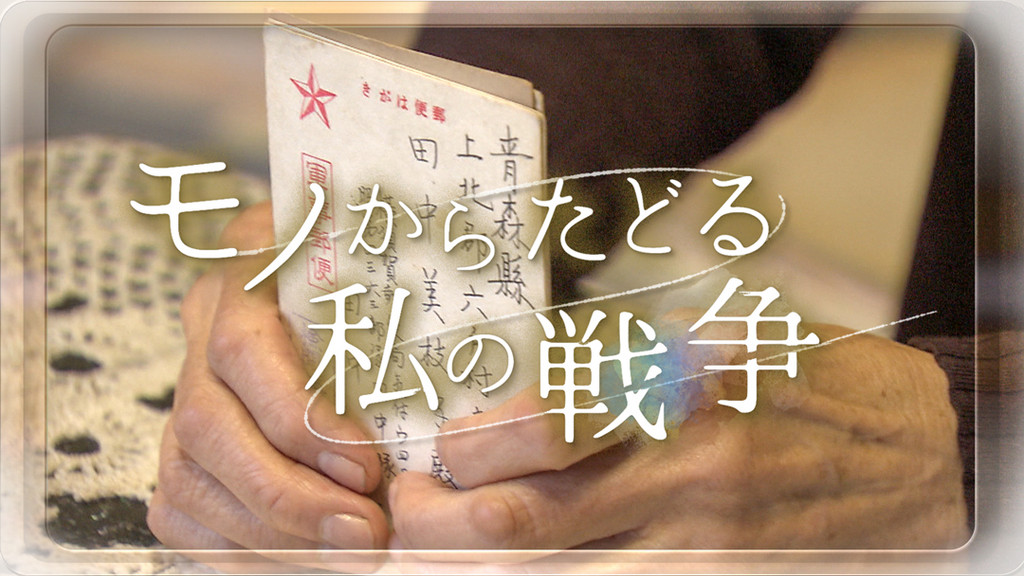

編集部 「モノからたどる私の戦争」編集部

「モノからたどる私の戦争」編集部

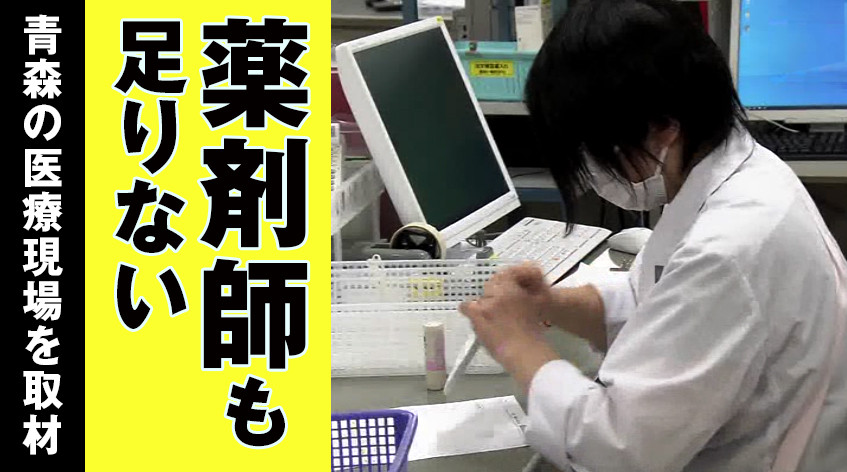

諸冨泰司朗(記者)

諸冨泰司朗(記者)

本橋 彩子(キャスター)

本橋 彩子(キャスター)

編集部

編集部

小原敏幸(記者)

小原敏幸(記者)