納豆菌が夏バテのコイを救う

松田佳代子(かしま支局)

松田佳代子(かしま支局)

2023年09月01日 (金)

連日厳しい暑さが続いていますが、実は、水の中の魚も夏バテに苦しんでいるということです。

特に、霞ヶ浦と北浦を中心に全国一の養殖の収穫量を誇る「コイ」の夏バテが課題になっているのですが、このコイの夏バテ防止に納豆が役立つかもしれない、そんな研究成果がまとまりました。

夏バテに苦しむコイたち

霞ヶ浦の水温を測っているのは、茨城県水産試験場内水面支場の増養殖部長、丹羽晋太郎さんです。

霞ヶ浦の湖畔にある、県水産試験場内水面支場は、湖や河川で採れる魚などの研究を専門にしています。

霞ヶ浦の湖畔にある、県水産試験場内水面支場は、湖や河川で採れる魚などの研究を専門にしています。

研究テーマの一つが養殖のコイです。茨城県は、食用のコイの全国一の産地です。

令和3年の内水面養殖業収穫量は、茨城県の養殖コイは749トン。全国シェアは36.3%です。

そのコイの養殖で、いま課題となっているのは、夏場の水温の上昇です。

水温の上昇は、コイにとって大きな負担です。コイも、人間でいう夏バテの状態になってしまうといいます。

こちらの写真、同じ親から同じ日に生まれた魚です。体が大きく見えるほう(下)が通常の成長を示すコイで、ひとまわり小さく見えるほう(上)は“夏バテ”の症状を示しているコイです。 “夏バテ”のコイはやせていることがわかります。

こちらの写真、同じ親から同じ日に生まれた魚です。体が大きく見えるほう(下)が通常の成長を示すコイで、ひとまわり小さく見えるほう(上)は“夏バテ”の症状を示しているコイです。 “夏バテ”のコイはやせていることがわかります。

丹羽さんによりますと、水温が高い状態が続くと、食が細くなり、やせてしまうほか、養殖の網に体がぶつかった際などに“肌荒れ”を起こしやすく、うろこが剥がれてしまうこともあるといいます。

近年のコイ養殖の課題の1つとして、地球温暖化に伴う夏の水温上昇があげられます。水温が上昇しますと、魚に負担がかかってしまいます。それを解決する手法がなかなか世の中に無い状況でした。

大手納豆メーカーと共同研究

コイを夏バテから救う方法はないか。乳酸菌などの研究を続けてきた丹羽さんが試行錯誤を続けるなか、いまから6年前、茨城県内に本社がある大手納豆メーカーから意外な提案を受けました。納豆菌が水産養殖業によい効果があるのかどうか、一緒に調べてみませんか、という提案です。

納豆自体が、そもそも古くから健康食品としても知られている食品ですので、おそらく納豆菌にも何かしらの力もあるのではないかと考えまして、試してみることにしました。

大豆を発酵させ、納豆を作るのに欠かせない「納豆菌」。大手納豆メーカーが独自に使っている納豆菌などをコイに与える共同研究を始めたのです。

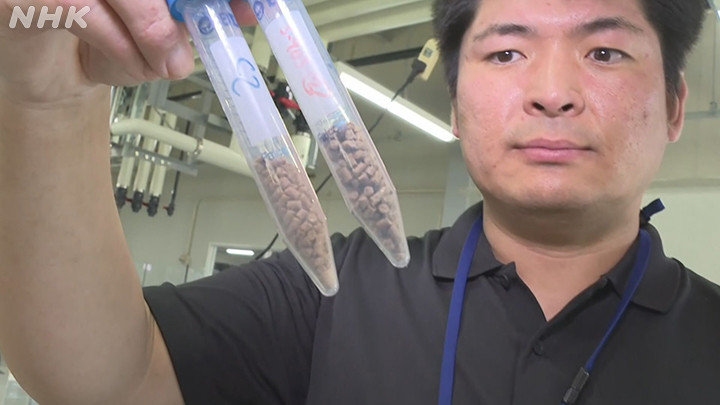

この2つの容器に入ったエサ。見た目はほとんど同じですが、片方にはフリーズドライにした納豆菌を混ぜ込んでいます。

この2つの容器に入ったエサ。見た目はほとんど同じですが、片方にはフリーズドライにした納豆菌を混ぜ込んでいます。

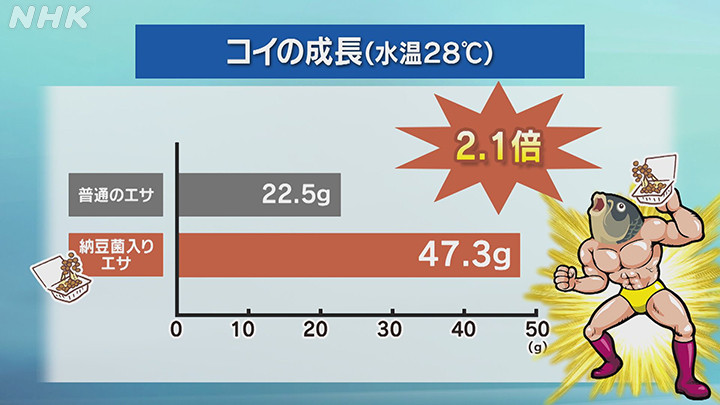

水温が低い23度の状態で、コイのグループに7日間、特定の納豆菌を混ぜたエサを食べさせ、その後、水槽の水温を28度に上げて、さらに5日間飼育。

水温が低い23度の状態で、コイのグループに7日間、特定の納豆菌を混ぜたエサを食べさせ、その後、水槽の水温を28度に上げて、さらに5日間飼育。

普通のエサを与えて同じように飼育したグループと比較しました。

コイの成長を調べた結果です。グラフの上は、普通のエサを食べたコイ。下は、納豆菌を混ぜたエサを食べたコイの12日間の成長を比較したものです。成長差は、2.1倍にも開きました。

コイの成長を調べた結果です。グラフの上は、普通のエサを食べたコイ。下は、納豆菌を混ぜたエサを食べたコイの12日間の成長を比較したものです。成長差は、2.1倍にも開きました。

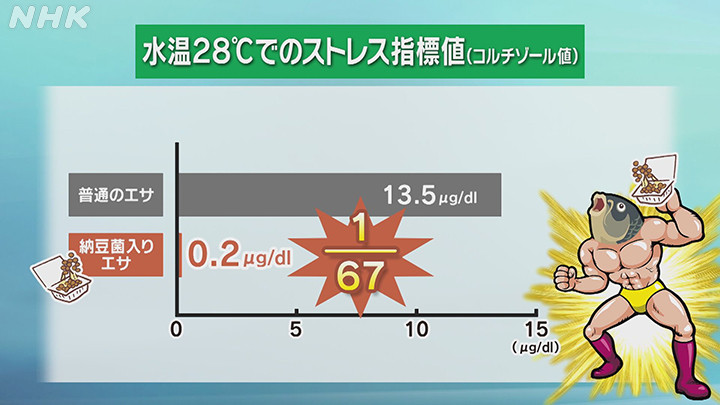

こちらは、魚がストレスを感じていることを示す血液中の物質・コルチゾールの値です。納豆菌を混ぜたエサを食べさせたコイは67分の1と大幅に少なくなりました。

こちらは、魚がストレスを感じていることを示す血液中の物質・コルチゾールの値です。納豆菌を混ぜたエサを食べさせたコイは67分の1と大幅に少なくなりました。

納豆菌を食べさせることで、水温負荷ストレスが緩和されて、その結果、魚体重の減少が低下しました。

なぜ、このような差がでてくるのでしょうか。丹羽さんは、エサを取り込んでエネルギーに変換する、いわゆる「代謝」の働きに、納豆菌がよい影響を与えている可能性があるとみて研究を続けています。

研究結果をもとに、新しい養殖技術の開発や、納豆菌の新しいポテンシャルの発掘等につながる、産業的に貢献できるようなものになればいいなと考えています。

丹羽さんたちの研究グループは、2023年1月、つくば市で開かれた全国のさまざまな分野の研究者らが発表する大会「SATテクノロジー・ショーケース2023」でこの研究成果を発表しました。その結果、最高賞となる総合得点賞を獲得しました。

丹羽さんたちの研究グループは、2023年1月、つくば市で開かれた全国のさまざまな分野の研究者らが発表する大会「SATテクノロジー・ショーケース2023」でこの研究成果を発表しました。その結果、最高賞となる総合得点賞を獲得しました。

養殖のコイと納豆。それぞれ分野の違う茨城の特産品同士を組み合わせたら、こんな新しい発見が生まれるというのが興味深いと思いました。今後の研究の進展に期待したいと思います。

編集部

編集部

尼子佑佳(キャスター)

尼子佑佳(キャスター)

沼田亮輔(ディレクター)

沼田亮輔(ディレクター)

小松宏司(アナウンサー)

小松宏司(アナウンサー)

田淵慎輔(記者),浦林李紗(記者),丸山彩季(記者)

田淵慎輔(記者),浦林李紗(記者),丸山彩季(記者)