【第4回】発災時 データで命は守れるか ~自治体編~

柴山(Agoop):日本赤十字病院さんとAgoopで、根室半島の避難訓練で、実際の人流リアルタイム解析データを使っています。

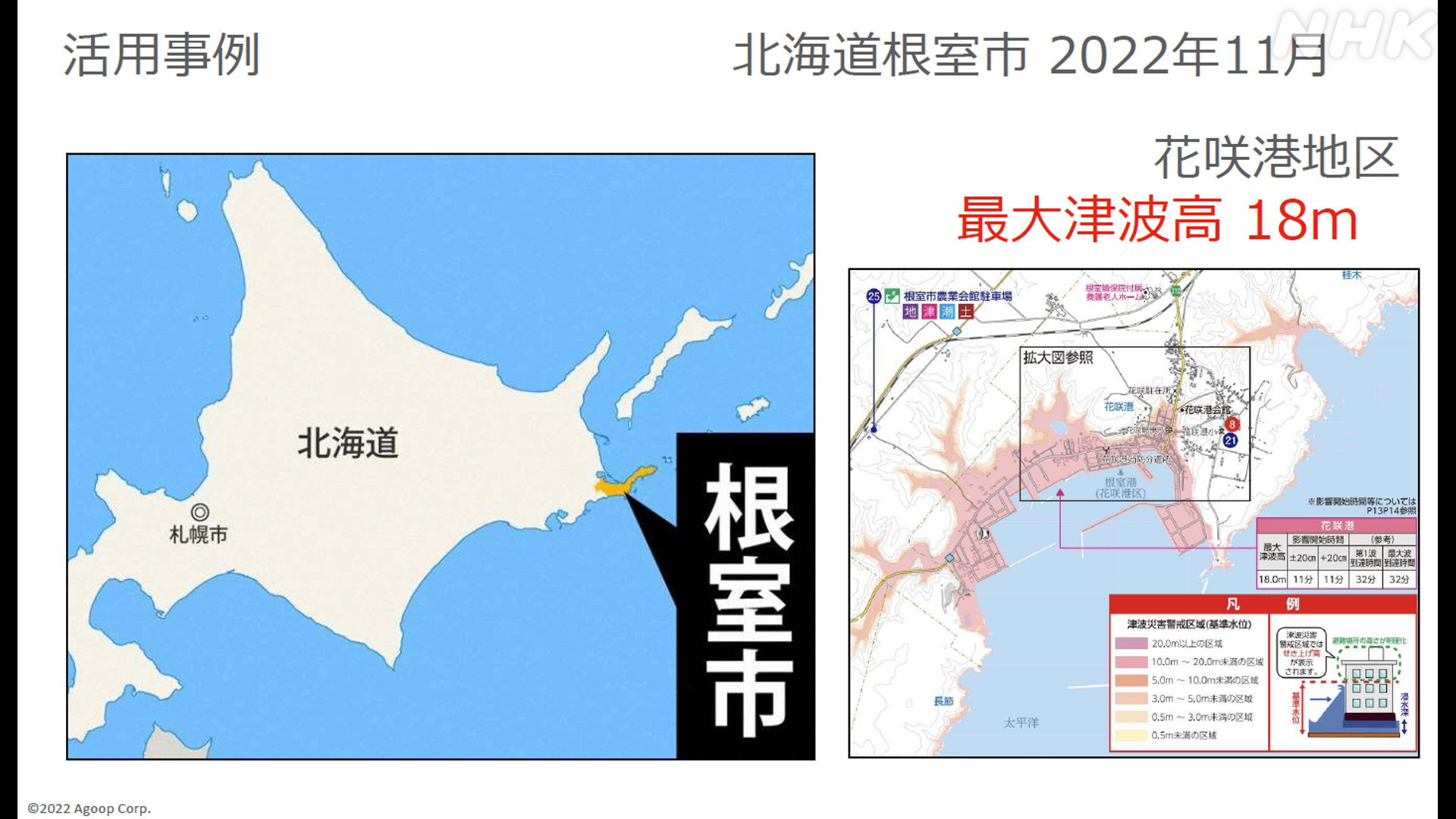

柴山(Agoop):内閣府・北海道庁も参加して、11月5日に避難訓練を実施しました。根室市の花咲漁港は災害津波、18メートルくると言われています。

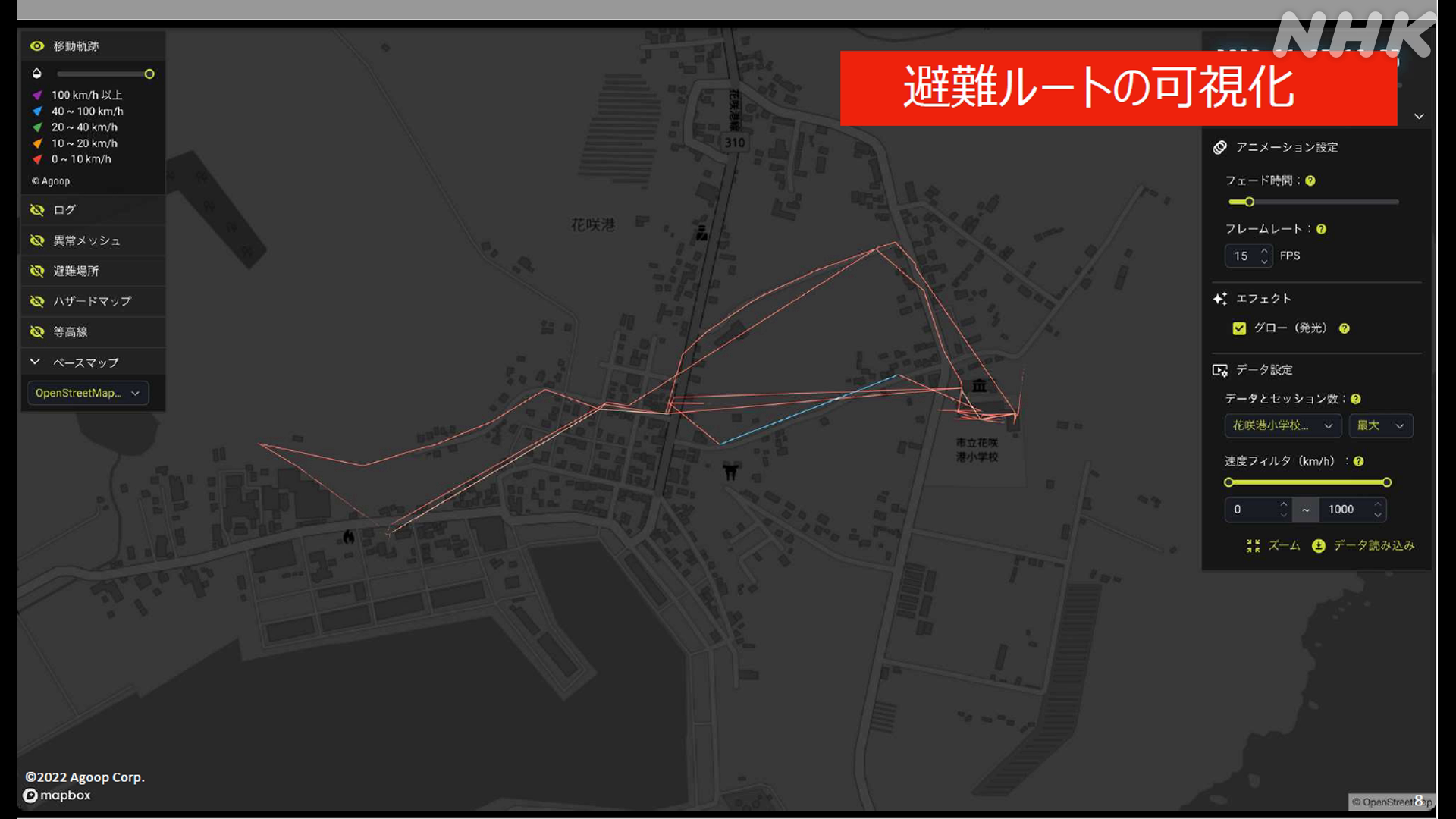

午前9時30分に地震発生、午前9時32分に警報発令し、どうやって避難したかというのを、人流データから歩いている人の経路をピンポイントで把握して避難所まで何分かかったかというのを可視化しました。

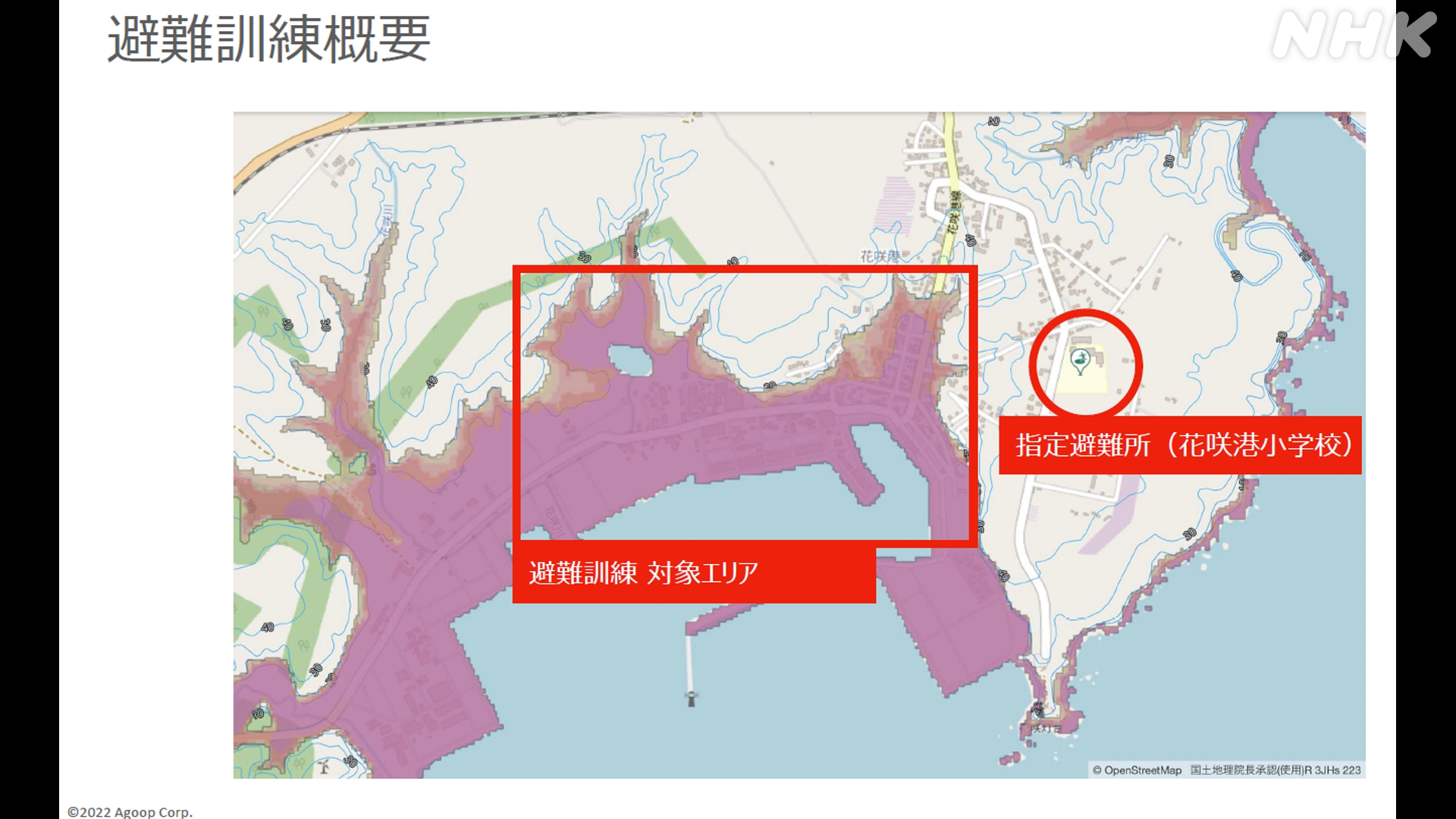

柴山(Agoop):避難対象エリアは、花崎港小学校が指定避難所です。避難訓練において住んでいる方々の約20名にAgoopの位置情報アプリをスマホに入れてもらい実際に避難している様子をリアルタイムに画面に表示しました。それを内閣府・北海道庁の方と確認しまして避難に30分以上かかることを改めて認識。9時32分に訓練の避難警報を出してから、避難行動して避難所にたどり着くまで午前10時5分となり、住民がどのような避難行動をしているのかというのを人流データで表しました。

柴山(Agoop):これくらい時間がかかると避難経路に津波が来てしまう。確実に命の危険がありますね、といったことを実際の避難状況をみて検証しました。災害が起きて、過去のデータを見るのも絶対重要ですし、リアルタイムの人流ピンポイントデータから、危険な避難行動を見いだすと。そもそもこの避難所は本当にここでいいのかというような話も議論ができるので、避難訓練での人流データ活用は今後提言していきたいと考えています。よって災害が起きてからどうこうと言う前に、まず避難訓練の中で情報を収集して、この経路で逃げると危険だという認識を持ち議論することは重要だと考えます。

関本(東京大学):今後、外部に提案をしていく際は、検討会として、こんな切り口で、もっと具体化した活動ができるんじゃないかなど、いくつかの軸でまとめていくことが大事かと思います。

畑山(京都大学):使えるデータを、例えば令和2年7月豪雨の関連のデータなどを共有してもらうことは可能でしょうか。データなしでは研究・検証できないところがあります。二瓶先生の、時間ごとの浸水のシミュレーションデータなどは、とても魅力的なデータです。様々なデータを共有いただいて、いろんな検討に使わせてもらえると、我々も、やりたいけどなかなか手を出せないところの感触を得られたり、新しい研究が作れたりすると思います。

捧(NHK):検討会メンバー内外含め、可能な範囲で橋渡し・連携を進めていければと思います。

畑山(京都大学):データカタログが欲しいです。有償のデータが含まれていても構わないので。「値段は相談」でも構わないですから。どういうデータがどういう状態にあって、交渉すれば提供いただけるものなのかといった情報があるとありがたいです。

大伴(AIGID):データを公開する時もですね、G空間情報センターのスキームを使っていただければ、自由にデータにアクセスしてダウンロードすることができるようになりますので、是非そちらもご検討いただければと思います。

関本(東京大学):無償では提供できないデータもたくさんあるので、一定のルール内で共有できることの方が大事だと思います。特に人流データ系はオープンデータではないので。

柴山(Agoop):検討会、数回にわたってこれまで議論をしてきて。今後は1度どこかで区切りをつけて、より具体的なことをするのであれば、改めてプロジェクトを立ち上げるなどするのがよいと思います。