【第4回】発災時 データで命は守れるか ~自治体編~

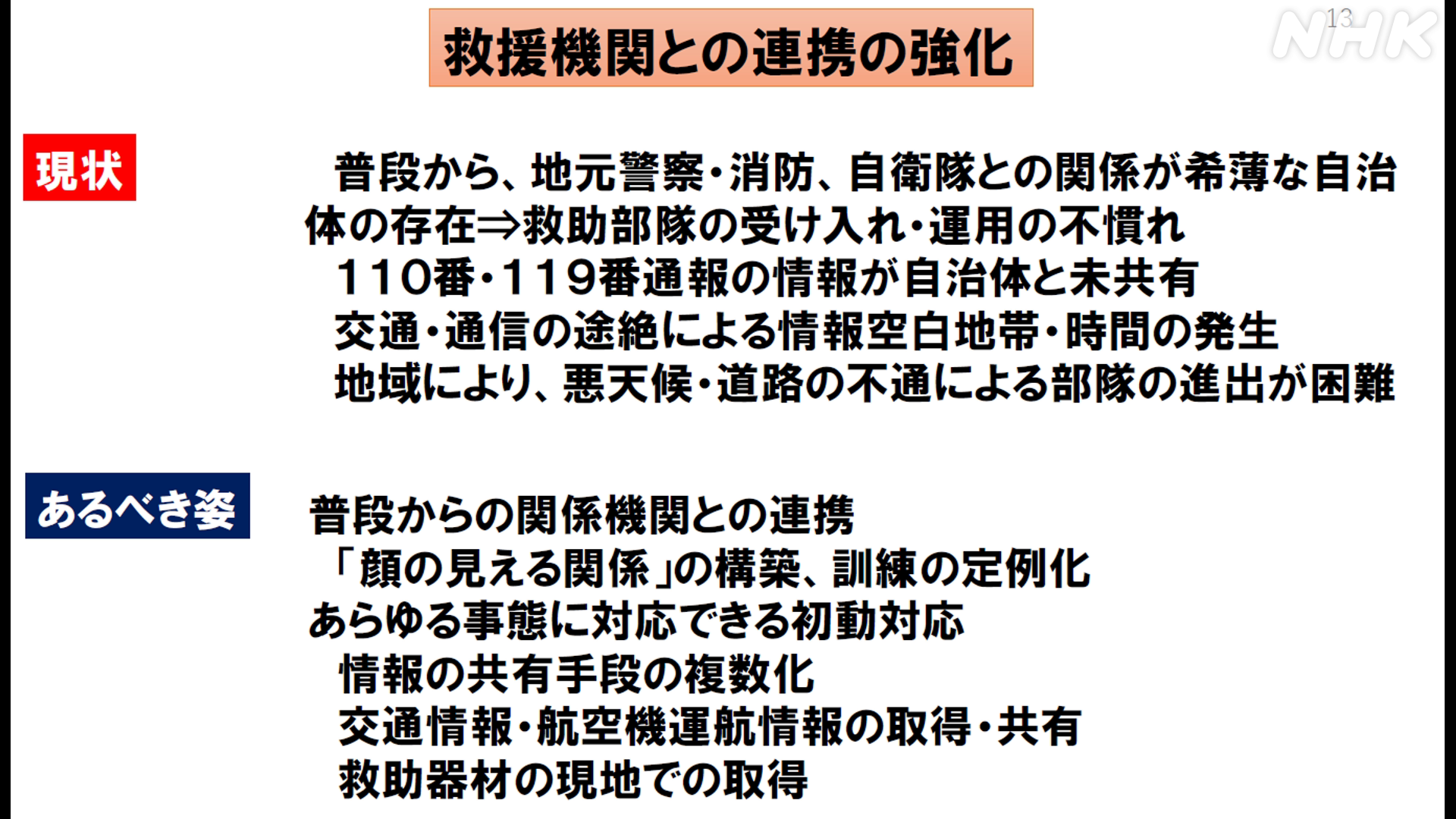

三家本(熊本県危機管理防災課):では我々としてはどういう対応をしなきゃならないかということを終わった後に考えましたが、県も市町村も自分たちで情報を取るという能力は未熟なところです。市町村においては住民からの情報が入ってくるということと、消防団という、市町村で作った組織がありますが、県においては基本的には警察、消防、あるいは市町村からの情報しか入ってきません。なかなか県でですね、何か意思を持って使える情報収集をする部隊はありませんので、基本的には関係機関からの情報や、住民からの情報が頼りになってきます。

県として「こんな情報が欲しい」と思ってもですね、それを実際に取ってこれる組織はありません。お願いベースで自衛隊や警察に「このあたりを調べてください」とか、あるいは現地の消防団に「この辺を見てください」ということはできますが、あくまでもそこは彼らの任務の妨げにならない程度の話になりますので、そういったところが、県の情報収集の弱点です。

三家本(熊本県危機管理防災課):県、市町村、行政の今後の考えとしましては、まず情報を持っている警察、消防とは普段から緊密に連携をしなきゃならない。それから特に警察署も、どちらかというと自分たちで得た情報で対応していましたので、これを行政の方にも伝えるという意識が薄いところがありました。したがって、犯罪性などがない情報については、基本的には全て市町村・県と共有するというルールを作りました。これを徹底するために、訓練を通じて、訓練シナリオの中で色んな被害情報については、基本的に消防・警察から市町村に伝えていただいて、市町村から県に上がってくるといった訓練を毎年繰り返しております。警察・消防、あるいは市町村の情報は基本的には県に上がってくる体制を作るとともに、そのために使うツールですね、電話、あるいは防災上のシステム、あるいはそれが使えなかった場合については他の手段、例えば無線を使う、あるいは実際に人が伝えに行くと。ハード面の訓練をしています。ただ、県としては独自に情報収集の体制というのはなかなか取れませんし、作ることも難しいです。

三家本(熊本県危機管理防災課):そういった中で、今使えるもの、今連携していただける機関等としっかり連携をして、情報をしっかり吸い上げていって、しっかり対応していく。情報をしっかり共有するための手段を、あるいは交通情報や、航空機等の運行情報等ですね、救助部隊が必要な情報というのはしっかりこちらから出していくというのが県の現在の対応です。

三家本(熊本県危機管理防災課):そのために訓練を重ねているところですが、訓練の考え方の中で、「通信が使えなくなった時どうするのか」、あるいは警察・消防からしっかり情報をもらうためには普段から関係を作っておいて、警察署の方々にも基本的にはすべて情報を県に、行政に流すという位置付けをして実行していただくということを、訓練を通じてやっています。

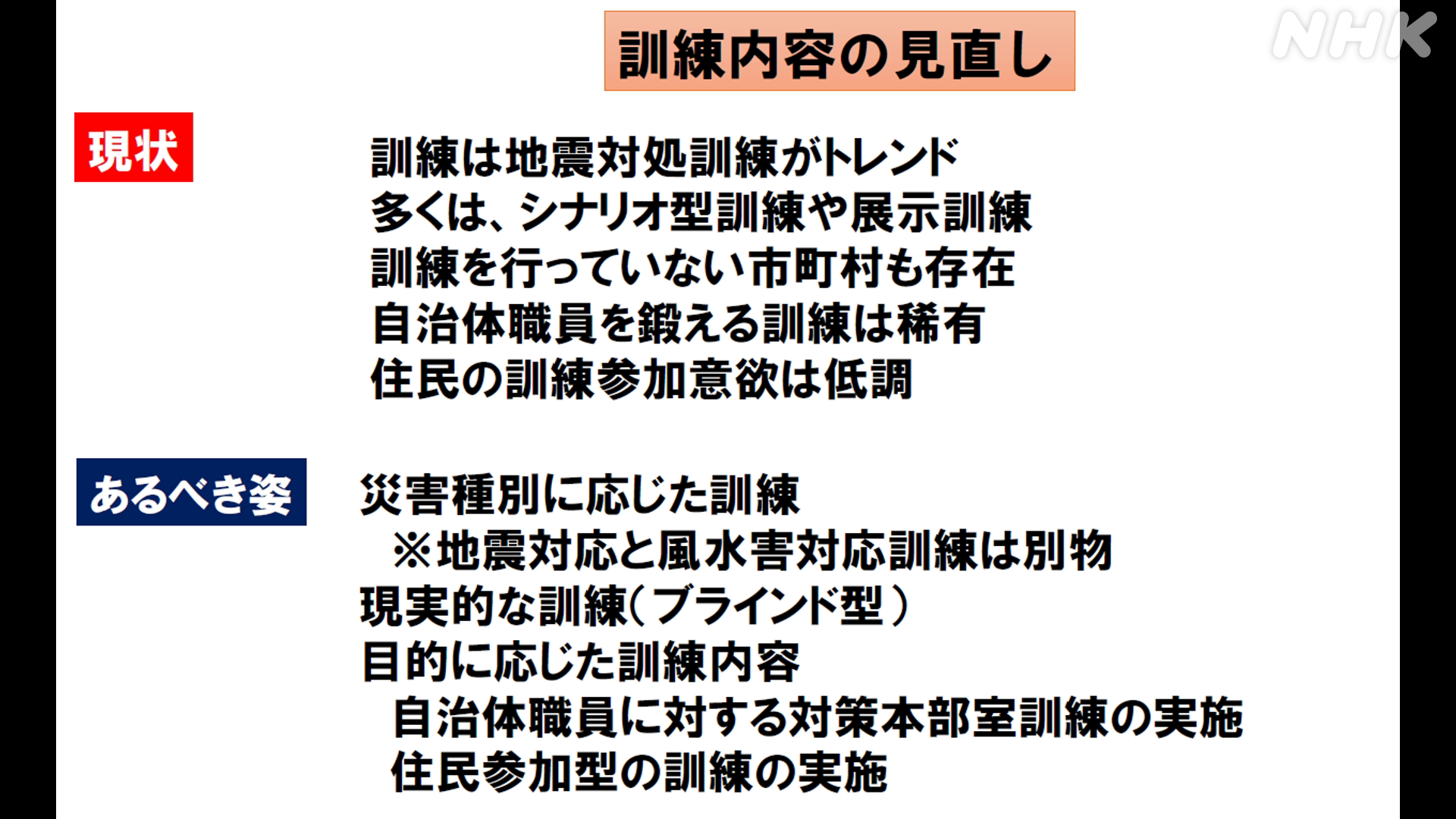

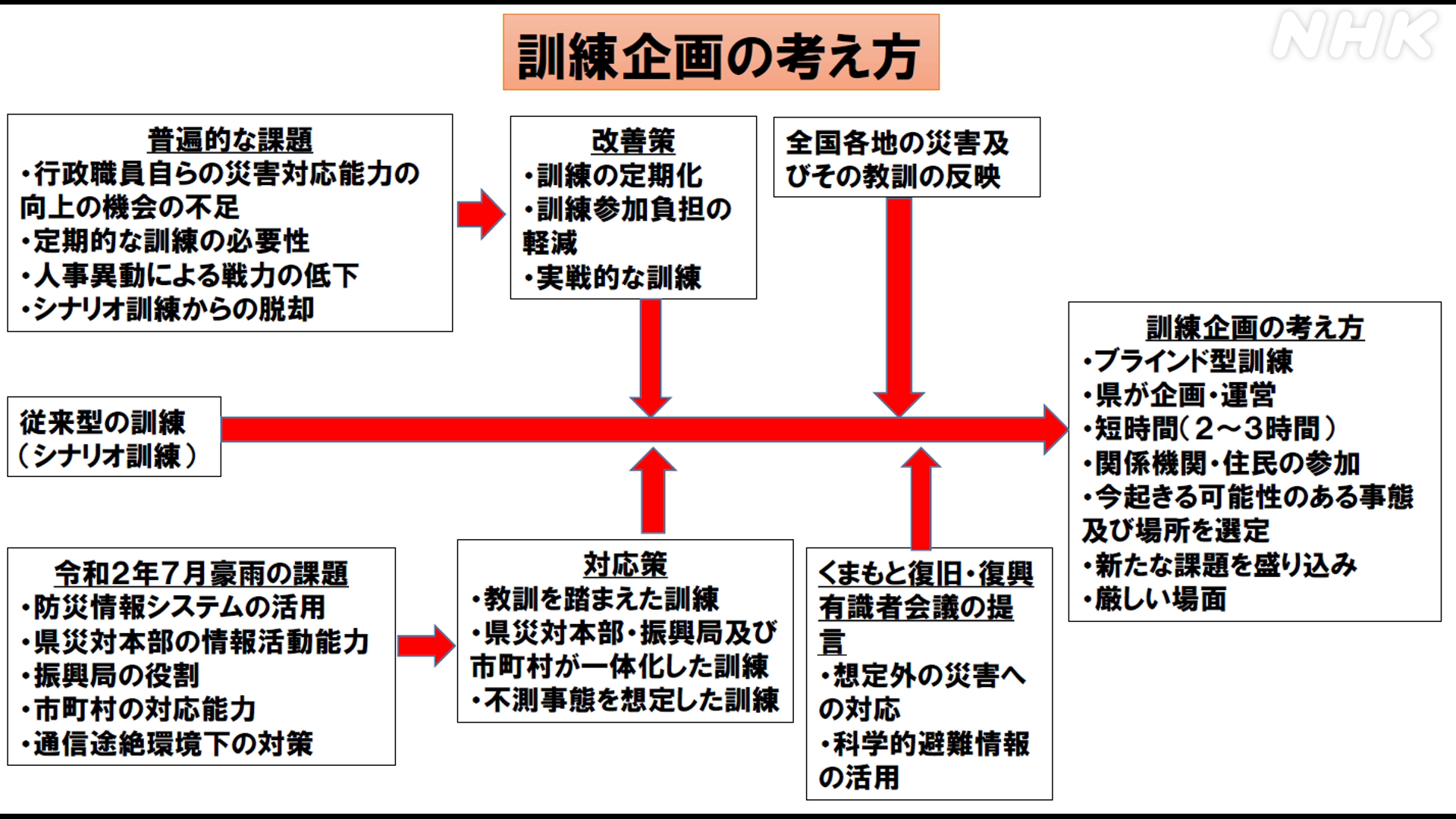

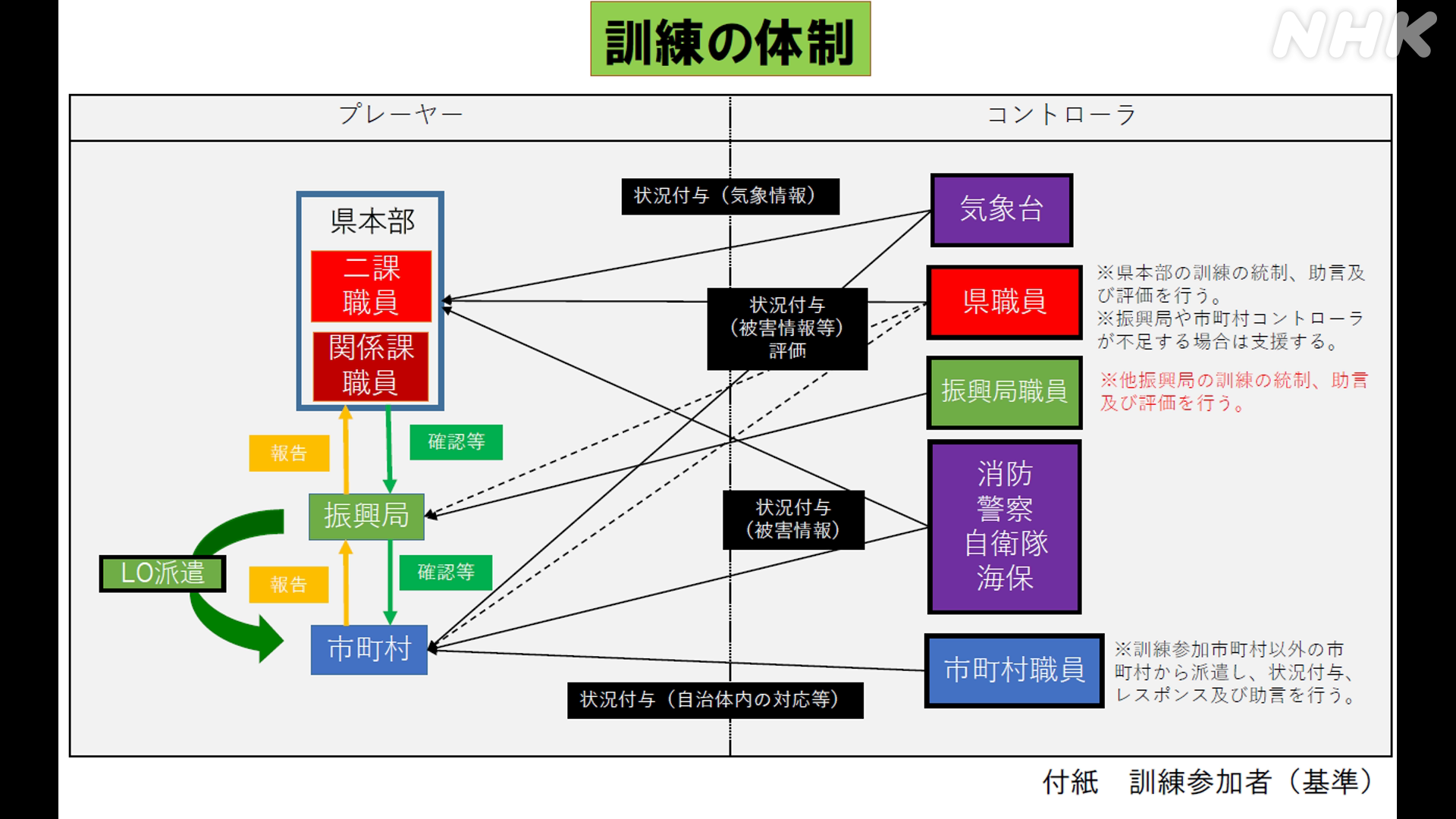

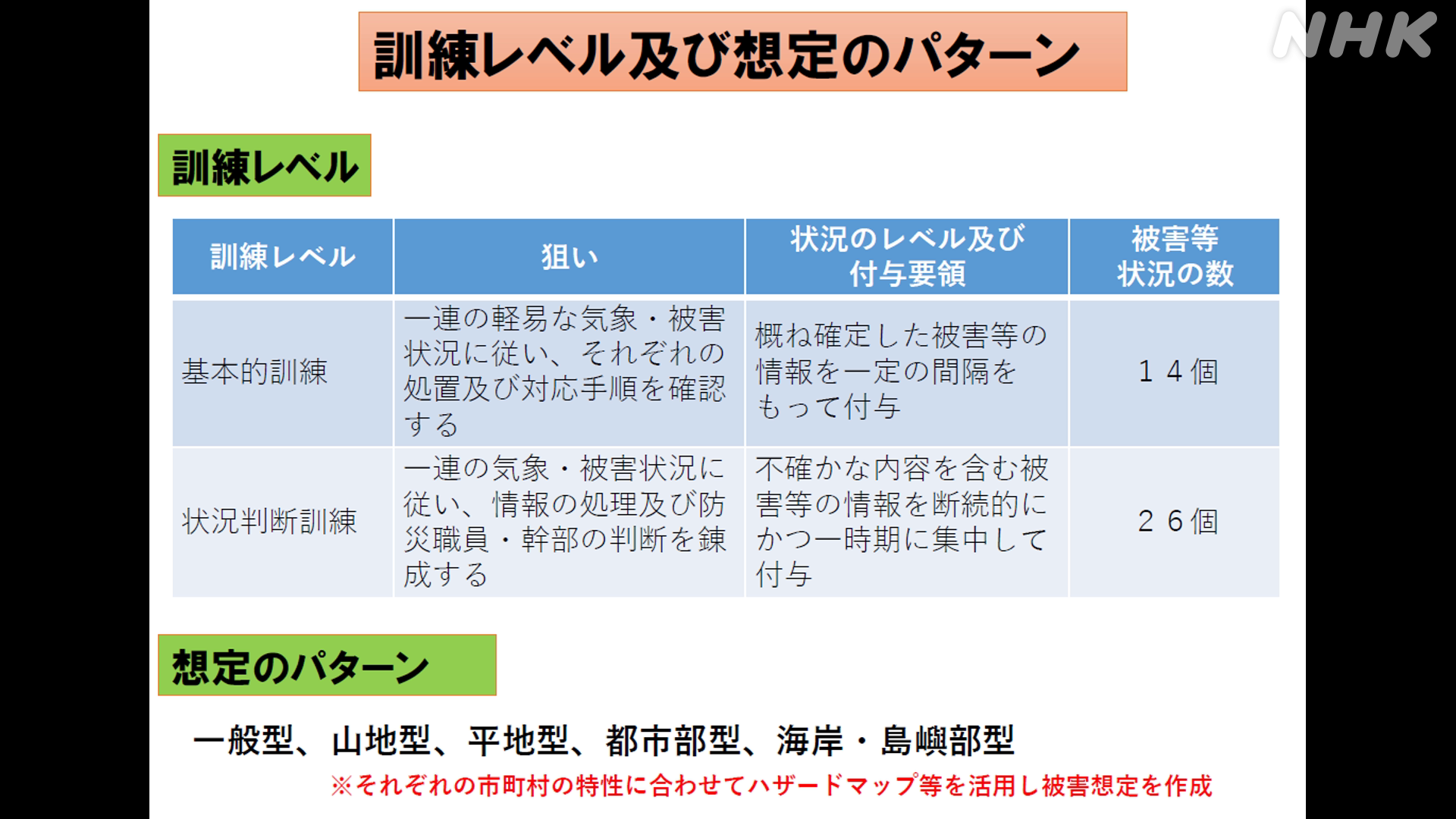

三家本(熊本県危機管理防災課):訓練を簡単に紹介しますと、「プレイヤー」というのが県・市町村の職員で、彼らを鍛えるんですが、全市町村で、ハザードマップを確認しながら、実際に雨が降ったらこんな災害が起きるということを全て列挙しまして、被害シナリオを作ります。

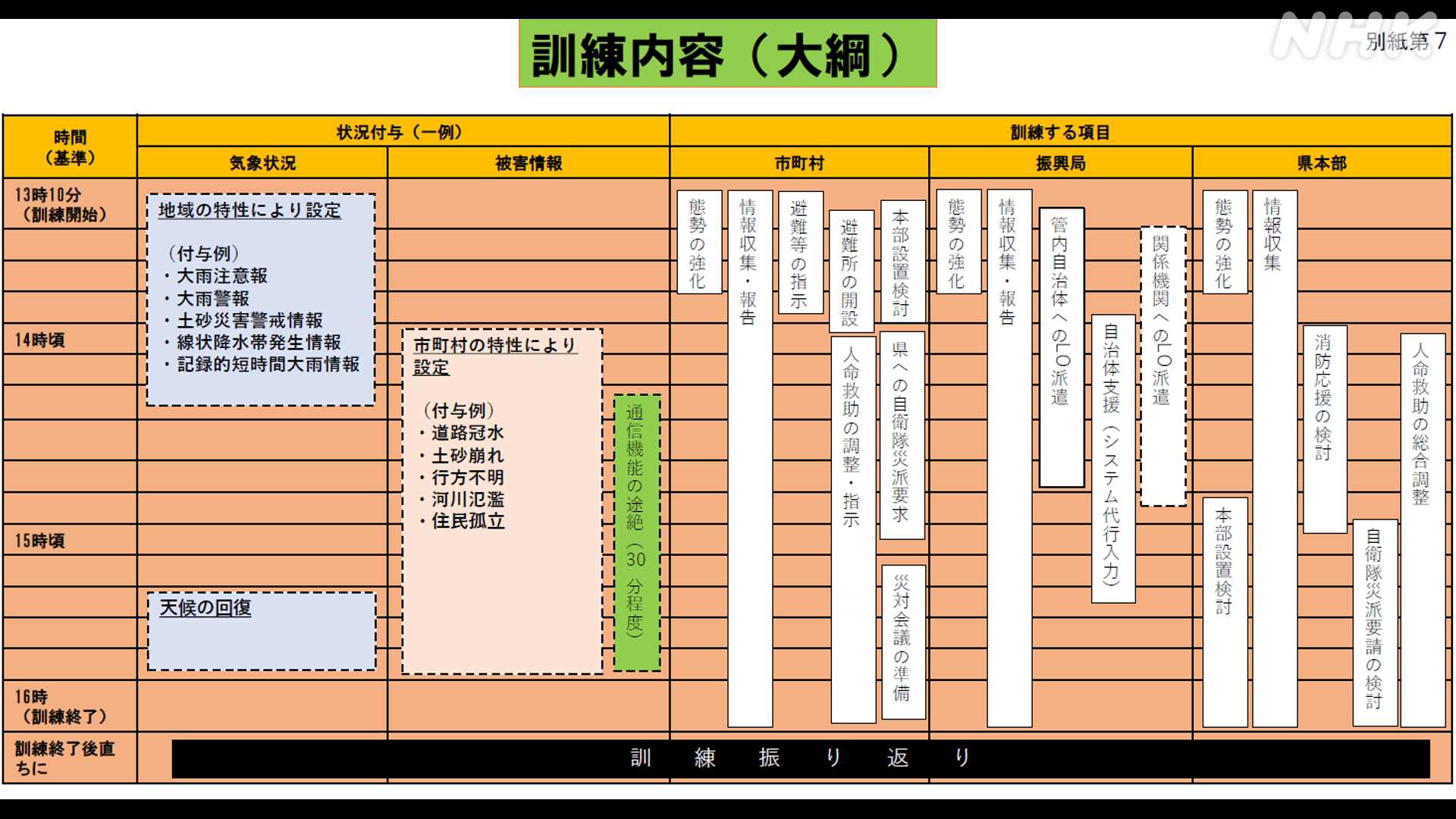

三家本(熊本県危機管理防災課):それを警察・消防、あるいは住民の方と共有して、訓練の時に、警察・消防・住民の方から、被害情報などを市町村や県に電話などで報告してもらう。その情報をしっかりと市町村が県に報告してくるという訓練をしています。警察・消防からは、本当に彼らが入手した情報という前提で積極的に伝えてもらうという訓練をしています。

三家本(熊本県危機管理防災課):また訓練では、様々な通信手段を使ってみるということもやっています。

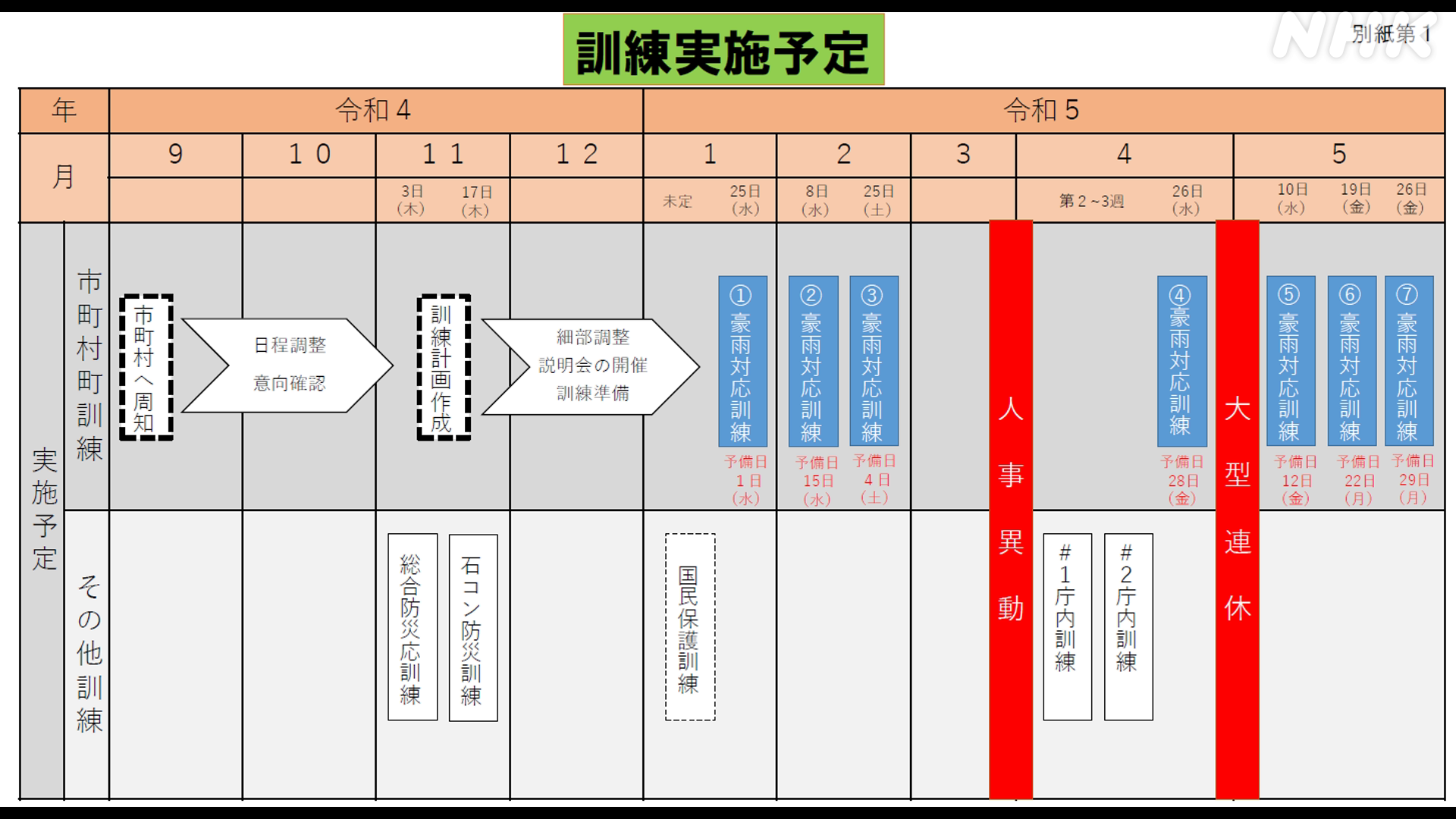

訓練の仕組みについては市町村レベルに応じて、全市町村とそれぞれやっております。被害情報とか、あるいは気象情報等設定をしまして、気象台や市町村、警察・消防から情報をいただいて、県、および市町村はこんなことを訓練するというのを、3時間ほどやっております。この訓練は、梅雨時期までに終わらせるということで県内45の市町村がありますが、7回に分けまして、各地域ごと、1回の訓練で7~8の市町村ごとをグルーピングしてやっております。

三家本(熊本県危機管理防災課):県も市町村も4月1日の人事異動で人が替わりますので、大きな異動がある市町村は新年度に、大きな異動がないところは1月~3月に訓練をします。今年度で訓練は3期目ですが、情報の伝達訓練や、「災害対応にこの情報が欲しい」ということを県が市町村に聞き取り、それを警察・消防に入手してもらう訓練をします。

今、発災時利活用のリアルタイムデータについては、今まで我々が持っていなかった新しいアイテムではと感じ、非常に関心を持っています。全面的にデータに頼ることは危険なところもあると思いますが、やはり今、従来型の様々な情報収集の機関と連携するとともに、新たなシステムを作って、さらに情報を深く、あるいは漏れなく入手し、1人でも多くの方を助ける体制を今後とっていきたいと考えています。

三家本(熊本県危機管理防災課):今後我々が新しいシステムを活用するにあたって、考慮していただきたい点を申し上げますと、まず「利便性」です。県は防災職員が45名ほどいまして、応援職員を入れて60人くらいで体制を組んで、それを3交代、20名編成で回していますが、市町村で見ると、市レベルで言うと、増強しても10人程度になります。町になってくると5人。村でいくと2~3人くらいしか人がおりません。その他の職員もありますが、ほとんど発災対応未経験の職員ですので、平時からそういった職員だけで対応するとなると、今ある業務を遂行するだけで手一杯で、様々なシステムを入れてしまうと都度、必要な勉強をしなければならない。あるいは必要な設備を入れなければならないとなると、非常にハードルが高くなりますので、やはり利便性というところで、気軽に使えるということ。それから欲しい情報がちゃんと抽出できると非常に使いやすいと思います。2つ目は、地震や豪雨時は市町村内、市町村をつなぐ通信がやられてしまいますので、「強靭性」が求められます。どんな時でも使えるシステム、これも非常に大事な点です。また「リアルタイム性」ということで、我々の活動焦点、人を助ける段階か、孤立集落を解消する段階かといった時期によって、「今知りたい情報」が都度変わります。警察・消防や地元からの色んな情報に加えて、新たなシステムを使って補完をして、さらに充実した情報収集をできれば、非常にありがたいと考えています。引き続き、この検討を進めることを心から願っています。

関本(東京大学):ありがとうございました。大変貴重な経験と、それを反映した防災訓練を定期的にスケジュール的に行なっているという話が大変重要だったと思います。