男性育休元年 できるかな?

「育休を取得したい」

小泉環境大臣の宣言で注目される、男性の育休取得。

政府はことし、本格的な対策に乗り出すことにしていて、「2020年は『男性育休元年』になるかもしれない」と期待する声もちらほらと。

でも、本当に取れるの?広がるには何が必要なのか、探ってみた。

(鈴木壮一郎、根本幸太郎)

「空気を変えたい」

「母親の負担が大きい出産から3か月の間で、通算2週間取得したい」

小泉大臣が育児休暇を取得する意向を表明したのは、第一子誕生の2日前のことだった。

妻の滝川クリステルさんの妊娠を公表した後、環境大臣に就任した小泉氏。就任前から育休の取得を検討する考えを表明していたが、国会議員として、閣僚として取得していいものか、葛藤があったという。

育休取得を表明した後、小泉大臣は自身の考えをブログに掲載。

女性の「産後うつ」の実態や、民間企業では6%余りにとどまっている男性の育休取得率のデータなどをまとめ、「制度だけでなく、空気も変えていかなければ、育休取得は広がっていかない」とつづっている。

この決断を後押しした1人が、ニュージーランドのアーダーン首相だ。現職の首相として世界で初めて産休を取得し、話題になった。来日中に会談した際、小泉大臣に次のように語ったという。

「私が産休を取った時は賛否両論あった。それを乗り越えて今があるし、社会が変わっていく1つになった。あなたの場合は、男性が取るので違う批判もあるかもしれない。最初にやる人は必ずそういうもの。乗り越えて、頑張って」

アーダーン首相は、リーダーが率先して行動することの必要性を強調した。

国家公務員の取得率が急伸

実際、男性の育休取得の普及にとって、組織のトップの“意志=やる気”は、極めて重要な要素となっている。

その代表例の1つが国家公務員だ。国家公務員の男性の育休取得率は12.4%。自衛官などの特別職を除いた一般職の取得率は21.6%と、初めて20%を超え、6年連続で過去最高を更新。4年間でおよそ4倍に伸びた。

民間企業(6.16%)や地方公務員(5.6%)の2倍以上となっている。

実は、国家公務員も7年前までは、民間企業や地方公務員とほとんど変わらない数字だった。

大きく状況が変わったのは、トップダウンの取り組みによるところが大きい。安倍政権は、看板政策の1つである「女性活躍」の実現に向けて、男性の育休取得率の向上を目標に掲げ、民間や地方自治体に範を示すため、中央省庁での対策に乗り出した。

管理職の意識を

重点が置かれたのは、管理職の意識改革だ。

管理職に対し、部下ひとりひとりについて、子どもが生まれる予定があるか、生まれたら育児休業を取ろうと考えているか、面談などを通じてしっかり把握するよう指示。

専用のチェックシートを作り、人事担当部局と共有することで、職員が育児休業を取得した場合の業務分担や人員配置などの準備をスムーズに進められるようにしている。

さらに、部下の育休の取得に向けた取り組み状況を管理職の人事評価の要素の1つに位置づけることで、意識改革の徹底を図っている。

取材した総務省の管理職は、「20数年前に役所に入ったときは、男の育児休業なんて言い出しにくい雰囲気があった」

「部下のプライバシーを根掘り葉掘り聞くことには若干の抵抗があるが、育休をしっかり取ろうという雰囲気が広がっているので、積極的にコミュニケーションを取っていきたい」と話す。

取得しているけど「短い」!

とはいえ、まだ課題も多く残っている。その1つが取得期間の短さだ。

内閣人事局のまとめでは、育児休業を取得した男性のおよそ7割が1か月以下の取得にとどまっている。

そこで政府はことし4月から、男性国家公務員に1か月以上の育休取得を促す新たな取り組みに乗り出すことにした。

ここでも鍵となるのは、上司=管理職だ。育児休業の取得計画を部下の本人ではなく、上司の管理職が作り、休業の期間中の職場の業務の割り振りの計画の作成も管理職の責任とするという。

新たな取り組みの開始まであと1か月余り。現在、各省庁では周知に力をいれている。

取得率100%の企業

ここまで、男性育休の普及にとってトップの“意志”の重要性を見てきたが、それだけでは不十分だ。

「取らせる側」の“やる気”に加えて、当然「取る側」が“その気”にならなければ普及は進まない。

政府が、ことし4月からの新たな取り組みを始めるにあたって、参考にしている企業がある。

大手住宅メーカーの「積水ハウス」だ。

おととし9月、3歳未満の子どもを持つ男性社員が1か月以上の育休を取得できるようにする「イクメン休業」なる制度を導入。対象となる385人全員が育休を取得し、取得率100%を達成した。

この制度では、男性社員に「育休を取ってもいいんだ」という安心感を持ってもらうために、取得をためらう要因となる「壁」を取り除くことに重点が置かれている。

「壁」の1つは処遇面だ。

国の制度では、育休の期間中の収入は8割程度に減ると言われている。また、取得によって、将来のキャリアに悪影響が出ることを心配する人も少なくない。

そこでこの企業では、独自の制度として1か月間の育休期間中は有給とし、基本給の100%を支払うことにした。そして育休の取得が昇給昇格やボーナス支給率などに影響しないことを明文化して、取得を推奨した。

フォロー態勢も充実

もうひとつの「壁」は、「仕事が忙しい」、「上司や同僚の目が気になる」といった職場への影響に対する懸念だ。

災害時の仮設住宅や、公営住宅の企画・販売を担当する熊本直樹さん(38)。長女が3歳、次女が1歳の時に「イクメン休業」制度が導入された。

育休を取るか悩んでいたが、三女の誕生を受けて、妻を助けたいと去年12月に取得した。

制度では、休んでいる間の仕事のフォロー態勢の充実にも力を入れている。

育休の取得前に、上司と面談して、自分の仕事の何を誰に任せるのか、詳細な計画を立てることを義務づけている。

熊本さんは、「取引先」となる自治体や金融機関の一覧を作成したうえで、育休の期間中にどのような仕事が必要となるかを整理。誰が自分の仕事を引き継いでくれるかも事前に決まったことで、気兼ねなく休みに入れたという。

今回取った育休は、次女分。今後、三女分の取得も予定している。

「育休を取得してよかった。子どもと過ごす時間が増えただけでなく、妻と家事を分担して妻の負担軽減にもつなげることができた。新しい制度によって、社内全体が育休の取得に抵抗感がない空気になっている」

超高齢社会対策にも

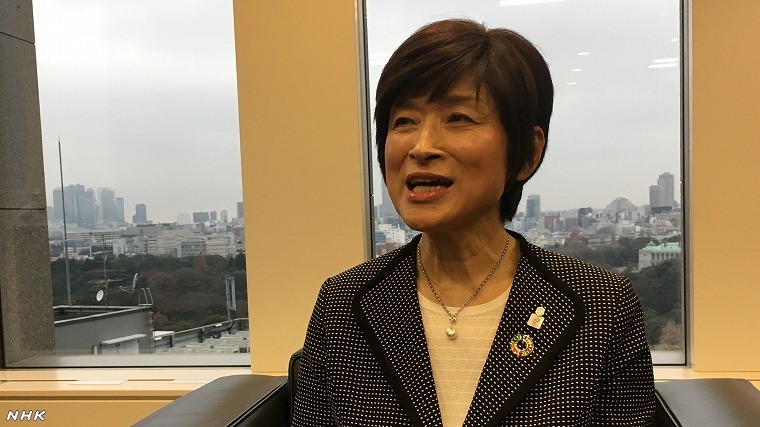

徹底したフォロー態勢を整備した狙いについて、制度の創設に中心的な役割を果たした伊藤みどり執行役員は、「育休に限らず、社員の誰もが安心して休めるようにするためだ」と話す。

会社が視野に入れているのは、今後、超高齢社会のさらなる進展に伴って、子育て世代より上の世代で「親の介護」のための休みを取らなければならない社員が急増する事態だという。

「将来は、育児休業を取る世代や介護休業を取る世代など、それぞれがお互いにサポートしあわなければ業務が回らなくなる。まず、育休の普及を進めるなかで、将来のリスクに備えた態勢整備を進めたい」

こう語った伊藤執行役員は、力強く断言した。

「たった1か月の間、社員を休ませることができない企業に未来はない」

「取らなきゃ損!」の北欧

男性社員に「育休を取ってもいいんだ」と思わせる独自の制度で、取得率100%を達成した積水ハウス。海外には、さらに進んで「取らないと損」と思わせる制度を国が整備しているところもある。

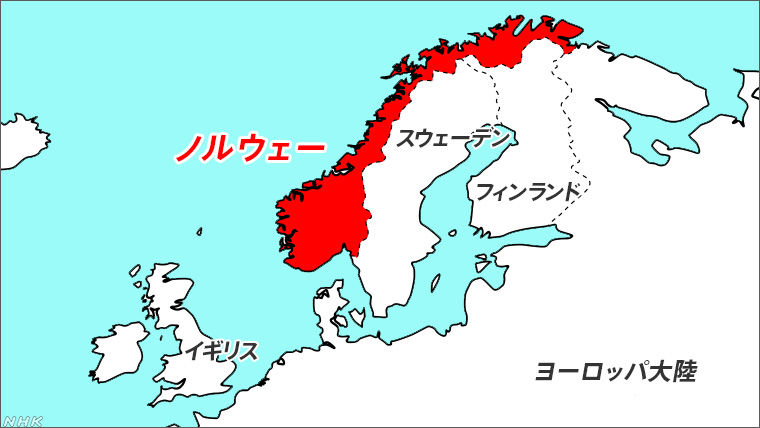

高福祉国家として知られる北欧のノルウェー。

両親のどちらが取ってもいい育児休業制度を採用しているが、大半が女性のみの取得となっていたことを受けて、1993年に、期間の一部を男性しか取得できないようにする「パパ・クオーター(割り当て)制度」を導入した。

男性が取らないと、その期間の取得の権利は失われてしまう仕組みで、導入前はわずか数%だった男性の取得率は10年余りで70%を超えるまでに上がった。

制度は「世界最高水準」

すでに触れたとおり、日本の民間企業の男性育休の取得率は6.16%。政府は、これをことし中に13%まで上げることを目標に掲げている。

取得率が80%前後に達している北欧諸国などに比べると大きく見劣りするが、各国の育休制度などを研究している東京大学大学院経済学研究科の山口慎太郎教授は、「制度自体は日本は世界最高水準だ」と指摘する。

育休を取れる期間の長さ、そしてその期間中に受け取れる給付金の額で評価した場合、日本は諸外国に比べて最も充実しているというのだ。

実際、去年、ユニセフ=国連児童基金が先進国の子育て支援策についてまとめた報告書では、日本の男性の育児休業制度は、41か国中1位の評価を得た。

育休は「伝染」する

では、日本で取得率を上げるのに必要なことは何か?

山口教授はノルウェーの例を引き、キーワードは「伝染」だと話す。

ノルウェーで「パパ・クオーター制度」の導入後、男性の育休が普及していった経緯を調査した研究によると、「職場の同僚や兄弟など、身近に育休を取った経験がある人がいる人は、そうでない人よりも取得率が高い」という結果が出たという。

山口教授は、「育休は『伝染』する。企業や職場のトップが『男性も育休を取っていい』ということをきちんと説明し、実際に取得した人が『取っても大丈夫でしたよ』というメッセージを伝えていくことが大事だ」と強調している。

空気を変えよう!

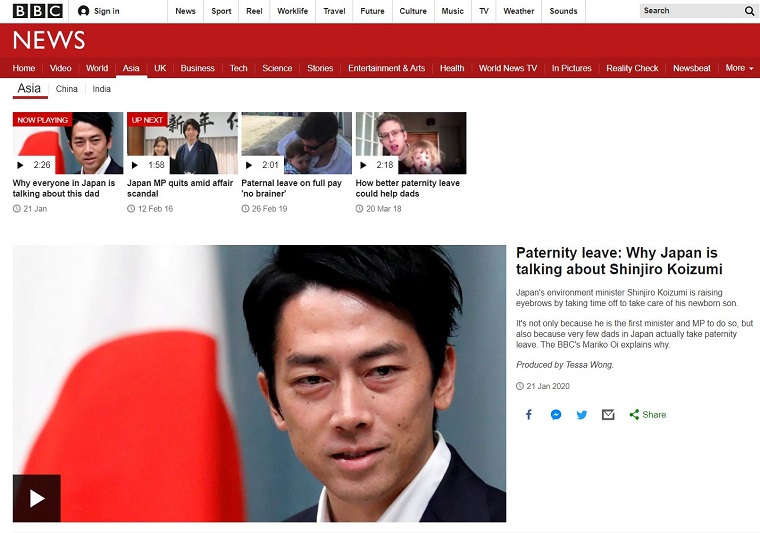

小泉環境大臣の育休取得のニュースは、海外のメディアでも相次いで取り上げられた。

イギリスの公共放送BBCは「父親の育休:なぜ日本では小泉進次郎が話題になるのか」というタイトルで特集。

日本には充実した父親の育休制度があるにも関わらず、取得率が極めて低いとした上で、「日本は、男性の家事参加が世界で最も少ないとされる社会の1つだ」と指摘した。

日本の男性の育児参加に、国内外の注目が集まっている今こそがチャンスかもしれない。

山口教授は、期待を込めて未来予想図を語った。

「小泉大臣の育休がきっかけとなって、少しずついい『伝染』が始まるのではないか。いつか男性育休が当たり前になったときに、『あの時代が転換点だった』と言われることに、ひょっとしたらなるかもしれない」

本稿も「空気を変える」きっかけに少しでもなれば幸いだ。

- 政治部記者

- 鈴木 壮一郎

- 総務省担当。34歳。4歳と1歳の娘の寝顔が日々の癒やし。自身の育児時間の少なさを猛省中。

- 政治部記者

- 根本 幸太郎

- 自民党担当。34歳。3歳の息子にメロメロ。今後ぜひ育休を取得してみたい!