茨城・土浦のしょうゆメーカーが木おけを新調「伝統の醤油づくり」西野侑里キャスターが取材

- 2024年05月07日

茨城県土浦市の老舗しょうゆメーカーが4月、30石=およそ5400リットルも入る大きな木おけを2本新調しました。全国でも生産量が少ない伝統のしょうゆ作りにかかせない木おけ。

どのように組み立て、伝統の味を守ろうとしているのか、取材しました。

(NHK水戸放送局 西野侑里 キャスター・藤原陸人 記者)

NHKプラスで配信 5/14(火) 午後7:00 まで

大きな“木おけ”がずらり!

日本酒に続き、今回は「しょうゆ」!!!

麹 酵母 発酵 には目がない西野が取材に行きました。

やってきたのは、土浦市にある老舗のしょうゆメーカー。創業330年余りの歴史があります。

香ばしい香りがただよう蔵に入ると…所狭しと木おけが並んでいました。

その数、67個。会社によると、ほとんどがおよそ150年前の明治時代に作られたそうです。

標準的な大きさでも、なんと、直径2メートル30センチ、高さおよそ2メートルもあるんです。

西野の身長1メートル60センチ。大きさ伝わりますか…?

海外にも販売 貴重な木おけ仕込みのしょうゆ

大学と日本醤油協会が全国のメーカーを対象に行った調査では、国内で生産されるしょうゆのうち木おけ仕込みのしょうゆはわずか1.9%ほどとされています。

ステンレス製の容器と比べて温度の調節などが難しいものの、味に深みがあり、香りがよくなるということで、このしょうゆメーカーでは、大量生産のしょうゆと差別化して海外向けなどに販売しています。

しかし、老朽化が進み、3年前から新しい木おけに取り替えています。ことしは30石、およそ5400リットルの木おけ、2本を新調しました。

しょうゆメーカー 柴沼醤油醸造 柴沼和廣 会長

おけそのもの、側板(がわいた)がだめになっている。これでこのおけはもうすぐだめになる。

木おけの解体 そして新たな木おけの組み立てへ

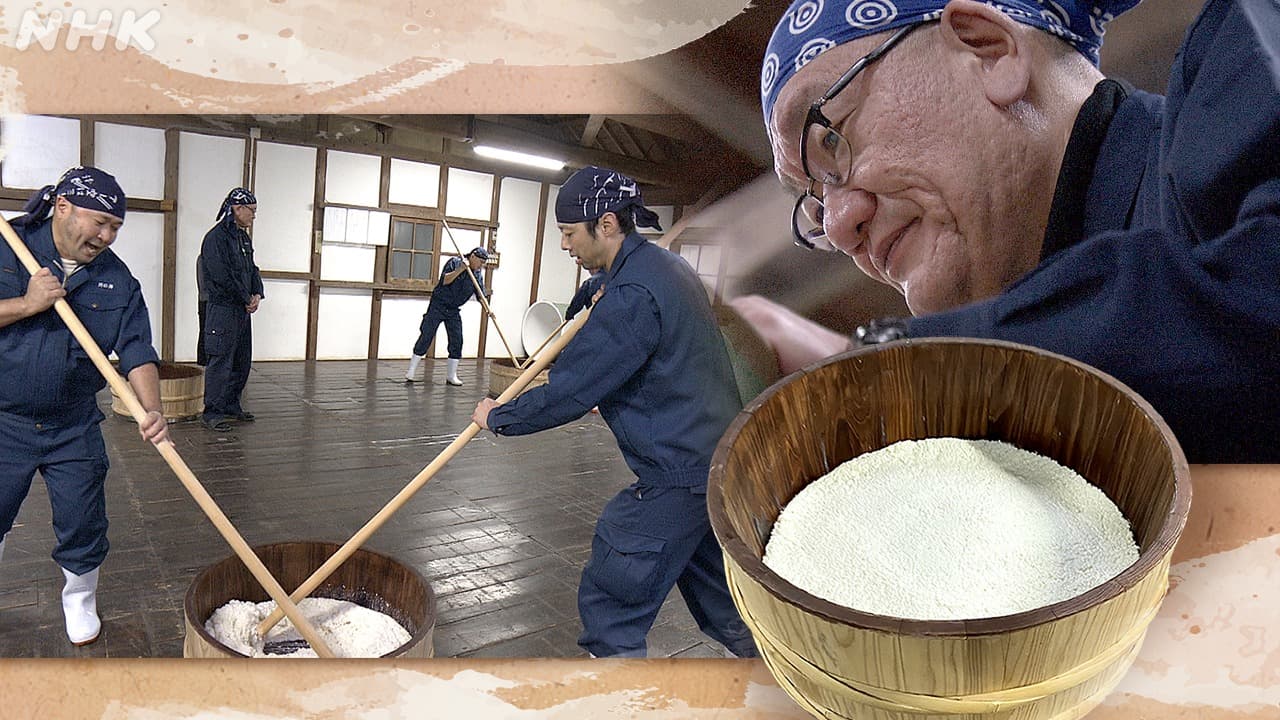

そこで、しょうゆメーカーが頼ったのが、大阪・堺市のベテラン木おけ職人の上芝雄史さん(73)です。今も使っているおけがあるため、新たなおけ作りは狭いスペースで、ほぼ手作業で行われます。

まずは、古い木おけを解体していきます。

実は1本のスギの木から部材がつくられていて、完成までに1年かかるそう。

貴重な木材を使い、ひとつひとつ丁寧にカーブをつけて、側板や底板がつくられるのですが、1ミリでもずれると おけからしょうゆがこぼれてしまうので使えません。高度な技術が必要な職人技です。

こうして事前に作った部材を持ち込んで組み立てます。

そして、底の部分の板を「胴突」(どうつき)と呼ばれる道具で突く作業が行われました。

これも、ただ突くだけではありません。

上芝さんがおけの中に入って、力加減や「胴突」で突く位置を指示しながら、板が水平にはまるよう、外にいる職人2人と調整を繰り返すのです。

そして、ジャッキで木おけを浮かして、新しい木おけを設置していました。

新しい木おけは漏れを防ぐためまず水を張って膨張させてから、古い木おけについているこうじ菌をもろみと一緒に移し替え、なじませるということです。

木おけを守りたい また150年続けたい

手間がかかる木おけ仕込みのしょうゆですが、このメーカーでは昔ながらの作り方にこだわり続けたいと考えています。

しょうゆメーカー 柴沼会長

工場見学に来ても、やはり木おけに感激して「このしょうゆなら使ってみたい」とおっしゃってくれる消費者がいます。おけにすみつく酵母が、しょうゆの発酵に非常に重要な要素なので、できるだけこの木おけを守りたい。全部新しくして、それがまた150年続くようにしたい。

柴沼会長も重要だという発酵商品にかかせない「酵母」。

日本酒の蔵と同じように、しょうゆの蔵にもすみついていますが、木おけにもすみついているので、おけや蔵によって少しずつ味は違うといいます。

木おけ職人の上芝さんも言っていましたが、 味に厚みがでる そうなんです。

自宅にあった しょうゆと食べ比べてみましたが、まず、しょっぱすぎない。そして塩分とうまみがほどよく感じられる しょうゆでした。

高齢化や機械化が進み、こうした時間のかかる手法でつくられるものが減りつつありますが、機械では生み出せない味わいや伝統を守る大切さが受け継がれていくといいですね。

専門家 「木おけには伸びしろがある」

専門家は、木おけ仕込みのしょうゆには、「まだまだ伸びしろがある」と話しています。

東京聖栄大学 福留奈美 教授

木おけ以外で作られたしょうゆにはメーカーごとに個性はあるが、木おけで仕込むしょうゆにもおけや蔵ごとの個性が出る。多様な味わいを生み出しているおもしろさがある。

日本の和食文化は海外にすごく注目されているし、木おけ仕込みのしょうゆの伸びしろはまだまだあると感じている。ふだん食べ慣れたしょうゆと、ぜひ自分が気に入った木おけ仕込みのしょうゆを食材によって使い分けて、味わってもらうと、さらに、食事が楽しくなる。

茨城のしょうゆメーカー特徴は?

茨城県内のしょうゆメーカー、どのような地域に多く、どんな特徴があるのか。

茨城県醤油工業協同組合に取材しました。

ことし3月末時点で組合に加盟しているのは18社。

昭和25年・1950年に組合が設立した際は200社ほどあったのが全国の傾向同様、茨城でも減少しているということです。

全国では小さなメーカーどうしで共同でしょうゆの原材料を作る動きが活発でしたが、茨城の場合は、自社でこうじを作るところから発酵、火入れまで一貫生産するメーカーも残っていて、今回取材した「木おけ」といった伝統的な生産も比較的継続されやすくなっているそうです。

地域別では、県北は4、県央は2、鹿行は1、県南は4、県西は7のメーカーがあります。

協同組合の鈴木正徳理事長によりますと、結果的に今は県西部にしょうゆメーカーが多いという側面もあるようですが、県西や県南地域は、筑波山系のミネラルが多い水と麦の生産も行われていたため、材料に恵まれ、しょうゆづくりが盛んに行われて来たということです。

また、江戸に近い立地も強みで利根川などを通って一大消費地の江戸まで船便でしょうゆを送っていたそうです。

江戸時代に肉体労働の職人に好まれたことから茨城のしょうゆは「濃い口」がベースですが、蔵ごとに味は違うため、それぞれの個性を楽しんで欲しいと話していました。