“無職が大嫌い”なホスト(22)が、面白そうだからとVR空間に飛び込んだら・・・“無職”の人の支えになりたくなった。

地方のきらびやかな繁華街でホストとして働くせいやさん(22歳/仮名)。荒んだ家庭環境から抜け出すために、高校時代から自分でお金を稼いできたせいやさんは、いつしか“無職の人”や“親の脛(すね)をかじって生きる人”に強烈な苦手意識を感じるようになったと言います。参加者の人に”無職“の人がいた今回の番組、せいやさんはどのようにVRで交流を進めていったのでしょうか。

(「プロジェクトエイリアン」ディレクター 松元 柊吾)

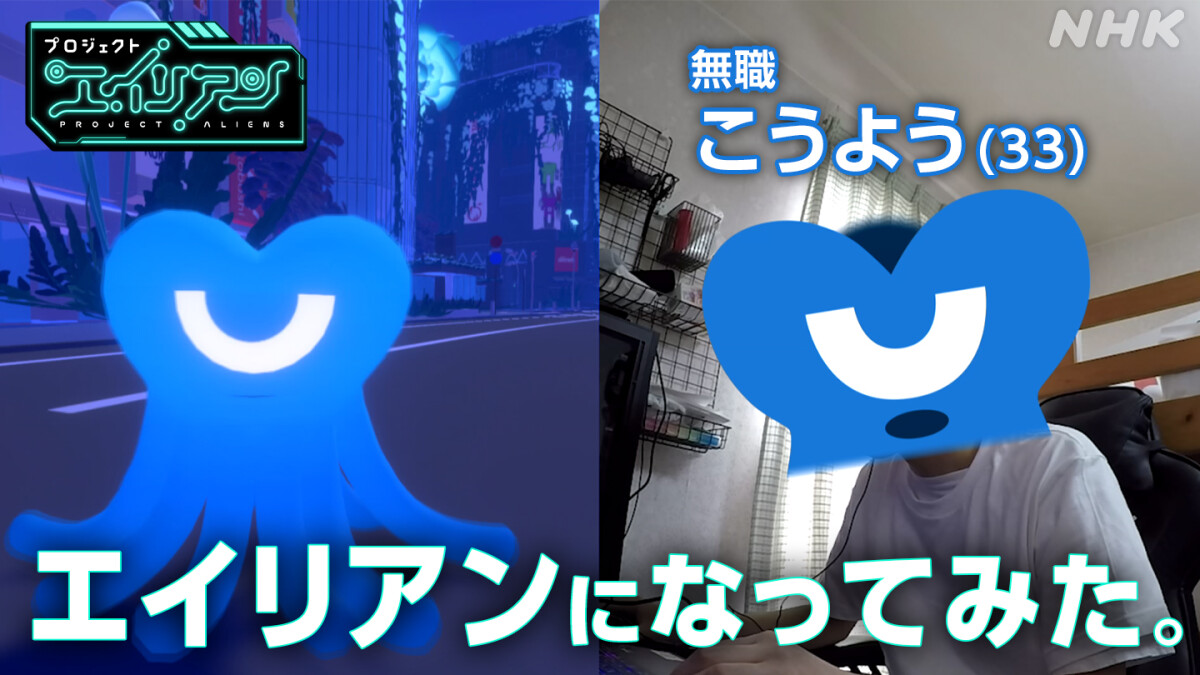

プロジェクトエイリアン ”分断”が進む社会をVR×エイリアンアバターで解決!? 全く新しいドキュメンタリー番組!

放送:9月20日(火)[NHK総合]

再放送:12月10日(土)15:55~[NHK総合](一部地域を除く)

異なる背景や価値観を持った若者4人が、お互いの外見や属性などを隠し、エイリアンのアバター

としてVR空間で交流。“違い”を乗り越えて分かり合うことができるのか?

VR空間に飛び込む番組に参加を決めた理由は?

NHKの開発番組『プロジェクトエイリアン』では、VR空間を舞台に、見た目に影響されないアバターでの交流を通じて、ジェンダーや国籍などを理由とした“分断を乗り越える”きっかけとなる場を作ろうとチャレンジしています。この場への参加を希望したせいやさん。なぜ、このVRの企画に参加したのでしょうか?

Q.ご無沙汰しています。収録から1か月ほど経ちましたがいかがお過ごしですか?

-

せいやさん

-

元気に過ごしています!今日は、地元の友達と集まって即興ラップ楽しんできましたYo!

Q.そうでしたか(笑)収録でもラップで盛り上げて頂きありがとうございます!まずは、せいやさんが番組に参加した理由を聞いてもいいですか?

-

せいやさん

-

直感的に面白そうだなと思ったのが大きかったですね。収録では話さなかったかもしれないですが、昔、プロゲーマーをやっていたので活躍できるかもとも!

あとは、ホストの現状を伝えられたらいいなとも思っていました。自分と同じように、荒(すさ)んだ家庭環境で育った子や何か抱えている子が、藁(わら)をもすがる思いで夜の世界に飛び込んできます。

色々、抱えていながらも生きていくため必死にもがいている若者がいることを少しでも身近に感じてもらえたらなと。あまり、メディアで日の目を浴びる職業ではないのでチャンスだと思いましたね。

でも、職業柄か、聞き役になってしまって、あまり自分のことを話せなかったですけど(笑)

Q.せいやさんがどんな家庭環境で育ったか聞いてもいいですか?

-

せいやさん

-

母親は二人いて、産みの母は自分が2歳の時に出ていきました。理由は、父親の女癖の悪さや暴力行為だったと聞いています。

小学1年生のときに父親が再婚したのですが、高校1年のときに、また離婚しました。理由は同じですかね。

その後の父親との生活は精神的にきつかったですね。理不尽に殴られたり、数百万円の借金もつくったりと、とにかくこの家を抜け出そうと必死でしたね。

今は、父親とは絶縁状態でしばらく顔も見ていないですね。でも最近、嬉しかったこともありました!産みの母親が再婚し女の子が産まれ、二十以上年の離れた妹ができたんです!

Q.おお!それはおめでとうございます!!

VR空間で“エイリアン”になってみて

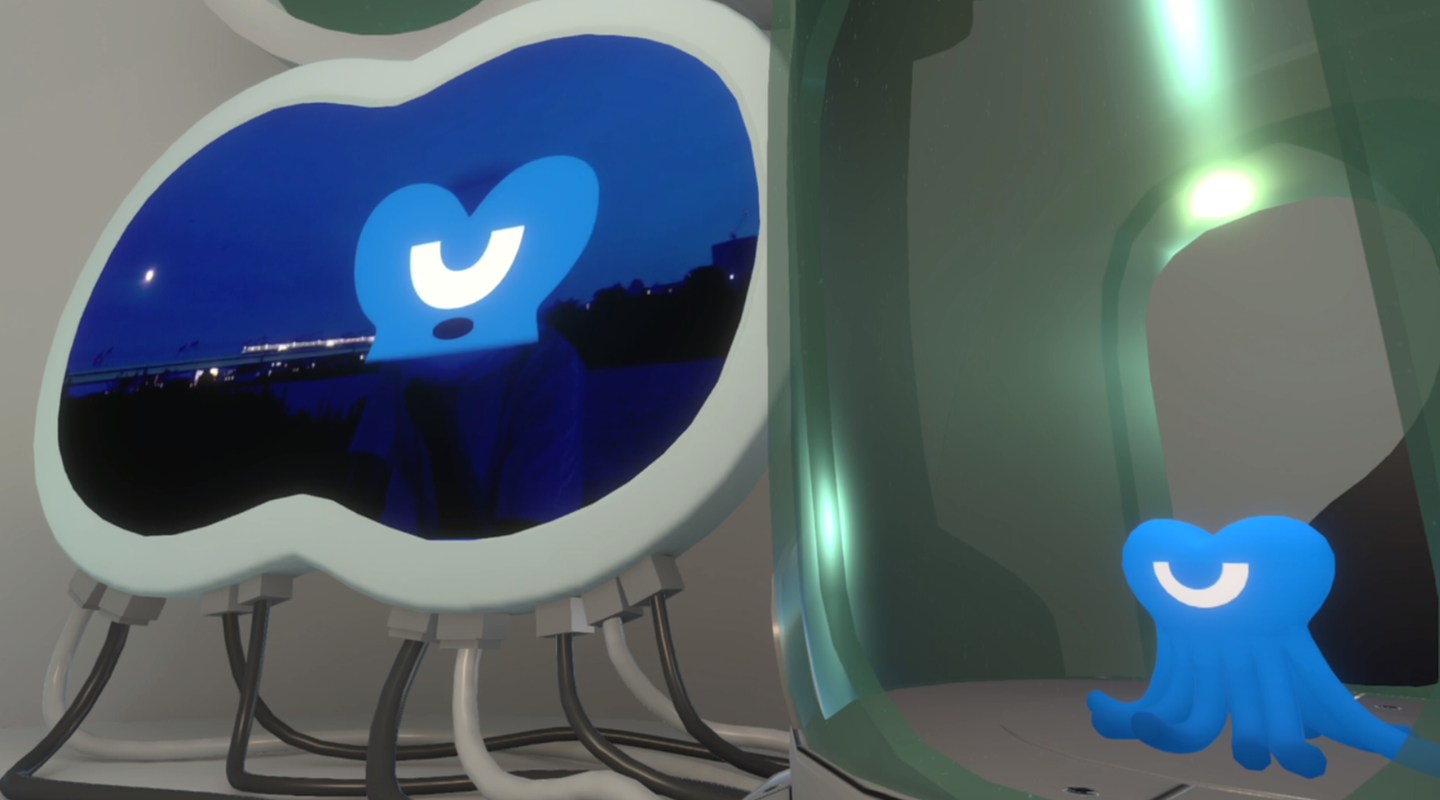

番組では、現実社会では交わり合わないような20~30代前半の若者4人が、お互いの外見や素性などを隠した状態で、エイリアンのアバターとなってVR空間で一緒に月面旅行をしてもらいました。先入観なしの交流はせいやさんにとってどう映ったのでしょうか?

Q.VR空間での交流に参加してみていかがでしたか?

-

せいやさん

-

戸惑いはほとんどなく、しゃべりやすいなと思いました。顔を知らない人とSNS上とかでコミュニケーションすることもあるし、自分はゲームが好きで見ず知らずの人とボイスチャットをしながらプレイすることもあるので他の人より慣れていたのかもしれないです。自分と同世代の子たちは、VR×アバターは相性がいいのではと思いましたね。

Q.交流する上で気をつけていたことはありましたか?

-

せいやさん

-

普段も意識しているのですが、「この人はこういう考え」「この人はこういう人」というのは一つ一つの発言だけで決めつけないことですかね。

例えば、「この人は悪い人だ」って思いこんでしまうと、その人がどんなにいいことをしてもいいことに見えなくなったりします。そうならないために、「こんな人かな?」と予想は立てながらも、決めつけないでおこうと意識していましたね。

あとは、せっかく出会ったのだから楽しもうよみたいなテンションで、場が暗くならないようにも意識していましたね(笑)

VR空間は参加者に何をもたらしたのか?

「プロジェクトエイリアン」では2回に分けて収録を実施。1回目は相手が何者か分からないなかで距離を縮めてもらい、2回目では自分の素性をみんなの前で開示するか否かを参加者に選んでもらいました。せいやさんも自己開示することを選択し、“働かずにのほほんと暮らしている人が嫌い”だと3人の前で打ち明けました。

Q.“働かずに暮らす人”が嫌いだと打ち明けましたが、改めてなぜ嫌いなのでしょうか?

-

せいやさん

-

やっぱり、自分が不遇の環境から抜け出すために努力してきたっていう自負があるからこそ、無職の人や親の脛(すね)をかじっている人が嫌いなのだと思います。高校時代は、父親の借金の影響で、自分が使えるお金はほとんどなく、親からお小遣いをもらえている周りの友達がうらやましかったです。

でも、指をくわえて見ているのではなく、得意だったゲームをプレイしている様子を配信し、お金を稼いでいました。行動しないと何も変わらないことを身に染みて分かっているので、努力せずにぼーっとしている人を見ていると「諦めずに努力したらいいのに」と思ってしまうようになりましたね。

同じく自己開示のタイミングで、参加者のひとり、こうようさんが「自分は“無職”だ」と打ち明けました。

Q.こうようさんのカミングアウトはどう受け止めましたか?

-

せいやさん

-

1回目の収録のときに、こうようさんが「お付き合いしていた女性から婚約破棄にあった」と聞いていたので、今、働けずにいるのは恋愛の傷によるものかと点と点が繋がりました。

「無職が嫌い」とは言いましたけど、立ち直れないどうしようもない理由があるなら別だということを補足し忘れていました。というのも自分も、高校卒業後にプログラマーとして就職したのですが、職場環境が合わず、うつ病になったことがありました。運良く、短い期間で立ち直り、ホストの世界に飛び込むことができたけど、数か月間はこうようさんのような状況だったと思います。

お客さんに本気になって、裏切られ、病むホストもたくさん見ているので、こうようさんの気持ちはある程度理解できていたかなと。なので、理由を聞いてほっとしました。頑張れるのに頑張らない人じゃなくて良かったって。

“エイリアン”になって気づいたこと

カミングアウト後には、月面で「たき火」を囲んで4人が本音で語りあいました。せいやさんは「こうようさんが迷惑でなければ相談に乗りたい」と言葉をかけました。

Q.なぜ相談に乗ってあげたいという気持ちになったのでしょうか?

-

せいやさん

-

1人でいる時間がより気持ちを暗くさせてしまうことを思い出したんです。先ほど話した自分がうつ病だった時のこととかを振り返る時間になって、少し温かい気持ちになっている自分がいました。

抱えていることはこうようさんからしたらすごく深刻だけど、「世の中を見たらそんな人いっぱいいるから、気にしなくていいよ」って伝えてあげたかったし、誰かに愚痴をこぼしたら気持ちが楽になると思うのでその一人になれればなって。

外の世界に出れば、また素敵な出会いもあるだろうし。自分はどんなにつらい時も「なんとかなる」精神で生きてきて、それが苦しいとき、救ってくれた場面も多かったのでこうようさんもそんな気持ちを少しでも持ってくれたら嬉しいなと思っていました。

Q.今回の収録を通して、何か気づきなどはありましたでしょうか?

-

せいやさん

-

改めて人ってそれぞれ何か抱えていて、今回のVR空間みたいに相手に聞いてもらう場所があることの大切さを感じましたね。今、気兼ねなく語り合うことができるホストの同僚や地元の友達がいることに感謝しなきゃなって。こうした存在に気づかぬ間に救われていたのだろうなって思うことができたので、今あるコミュニティを大事にしていこうと強く決心しましたね。話せる相手がいることは当たり前ではないんですよね。

Q.いろいろお話聞かせて頂きありがとうございました!最後に番組を総括して即興ラップ頂いてもよろしいでしょうか?

-

せいやさん

-

任せて下さい!いきますよー!

この空間はVR

お前ら月に行ったことあーる?

俺らはエイリアン

月で焚火したことがある

YO 火を囲んで語り合った仲間たち

悩みの種は誰に非がある?

語ろう最果ての地で 明日への一歩を

他者との交流のハードルを下げ、さらには距離感を縮めることも可能なVR空間。「VR×社会課題」プロジェクトでは、今後もVRの有効活用法を模索していきたいと思います。

プロジェクトエイリアン ”分断”が進む社会をVR×エイリアンアバターで解決!? 全く新しいドキュメンタリー番組!

放送:9月20日(火)[NHK総合]

再放送:12月10日(土)15:55~[NHK総合](一部地域を除く)

異なる背景や価値観を持った若者4人が、お互いの外見や属性などを隠し、エイリアンのアバター

としてVR空間で交流。“違い”を乗り越えて分かり合うことができるのか?