「TSMC」熊本進出②半導体の人材育成最前線

- 2023年03月15日

台湾の半導体メーカー「TSMC」の工場建設を受け、熊本では関連企業の進出が相次ぐ。半導体人材のニーズが高まるなか、熊本の大学や民間企業が人材育成に乗り出した。

最大の課題は、人材の雇用を予定通りできるかどうかだ

熊本に進出する、半導体関連企業の社長の言葉だ。

熊本では、台湾の世界的な半導体メーカー「TSMC」の工場建設を受けて、関連企業の進出が相次ぎ、熱気が高まっている。

一方で急務となっているのが「人材の確保・育成」だ。

高まるニーズを前に、熊本の大学や民間企業が半導体人材の育成に乗り出した。

2022年10月公開記事(取材:熊本局記者 馬場健夫、藤﨑彩智)

急ピッチで進むTSMC工場の建設

すごいクレーンの数だ。まるで巨大なロボットを作っているみたいだ

熊本市から車で約50分。

TSMCの工場建設が進む菊陽町に向かい、思わず声がもれた。

今年4月に始まった工事は、すでに杭打ちなどの基礎工事が終わり、建屋が姿を現していた。

工場は2023年後半に完成し、2024年12月に製品の出荷が始まる計画だという。

「最大の課題は人材の雇用」

TSMC進出で半導体業界が盛り上がるなか、関連企業の進出が相次いでいる。

県によると、半導体関連の立地協定の件数は、2022年度は10月末時点で12件。

過去最高となった前年度と同じ高い水準で進んでいる。

ジャパンマテリアル社長、大津町長

一方で、企業の間で懸念が高まっているのが、「人材の確保」だ。

その1つ、三重県の「ジャパンマテリアル」。

半導体工場向けにガスや水など、インフラの運営・管理を行っている。

今後、菊陽町の隣の大津町に、新たな事業所を設ける予定だ。

県庁で行われた立地協定の調印式で、田中久男社長が強調したのが「人材確保」への危機感だった。

九州シリコンアイランドの再構築の起爆剤となるよう、九州全域を盛り上げたい。ただ、直近で最大の課題は、人材の雇用をきちっと予定通りできるかどうかだ。

一番の懸念である雇用の面について、(行政に)多大な協力を得たい

今後10年間に4万人以上が必要

半導体業界では、工場の新設や増設が相次ぐなか、エンジニアやオペレーターなど、技術者のニーズが高まっている。

しかし2000年代以降、日本の半導体業界が国際競争力を失うのにともなって、業界への就職を目指す若者が減り、人材が不足しているのだ。

電機メーカーなどで作る業界団体「JEITA=電子情報技術産業協会」によると、国内の主要8社だけで、今後10年間で必要になる半導体人材は、4万人にのぼるという。

この中にTSMCの分は含まれていないため、必要な人数はさらにふくれあがる。

国は人材育成を強化へ

こうした事態に、国も人材育成を強化する方針だ。

10月16日、西村経済産業大臣がTSMCの工事現場を訪れ、知事や地元の教育機関と意見交換した。

視察のなかで西村大臣が強調したのが、「人材」だった。

日本が直面する課題を、積極的な人材への投資で乗り越えていけるよう、取り組んでいきたい。九州全体で取り組んでいる、人材の育成や確保の活動を応援する。

半導体教育のすそ野を広げていくこと、そして関心を持つ人を増やすことに注力したい

熊本大学は「半導体研究教育センター」を設置

国の後押しを受け、人材育成に動き出しているのが、地元の「熊本大学」だ。

熊本大学はこの春、「半導体研究教育センター」を設置した。

半導体の材料や画像センサー、3次元積層プロセスなど、最先端の研究を行うという。

今年度の後期からは、幅広い学生向けに「半導体デバイス概論」のオンデマンド授業を始めた。

画像センサーを企業と共同研究

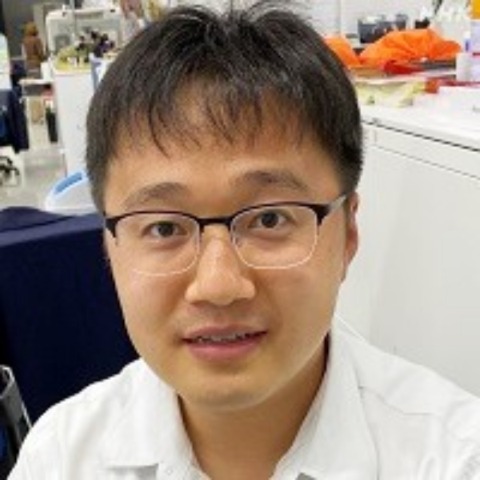

センターの研究室の1つを訪ねた。

高そうな装置が並ぶ部屋で、この日は大学院生4人が、キラキラ輝くウエハー(基板)やチップを、何やらいじっていた。

指導しているのは、ソニーの出身で、半導体の開発や量産に長年携わってきた、鈴木裕巳特任教授だ。

スマートフォンやデジタルカメラ、自動運転に使われる、半導体の「画像センサー」の研究を行っている。

この日は、画質の悪化の原因となる「ノイズ」の測定や、温度変化が動作に与える影響について、測定しているという。

文系の筆者には、ハードルが高い。

この研究室では、企業との共同研究を行っていて、実践的な知識が身につくのが強みだ。

半導体業界への注目が高まるなか、この研究室を志望する学生は、例年の数倍に増えているという。

鈴木特任教授は、半導体人材の育成にかける意気込みを、こう語った。

期待が非常に高まっているので、今まで以上に即戦力になれるように、半導体の研究開発に必要な知識をしっかりと教育したい。

ただ半導体人材といっても、デバイスの開発、プロセスの開発、それに評価など、いろいろな分野がある。企業が必要とする、あらゆることができる人材を育てるため、広い知識と深い専門性を両立できるように教えていきたい。

私が企業で培ったイメージセンサーに関する知識を生かし、私の知識を少しでも学生に習得してもらうことで、世界でもトップクラスのエンジニアがこの研究室から輩出されたら、非常に嬉しい

この日、研究に取り組んでいた大学院生は、半導体関連企業で内定を得ているという。

教科書にないような、実用的な知識、さまざまな知識が学べるので、いい刺激をもらい、得るものがたくさんある。少しでも早く即戦力になれるよう、たくさんのことを日々学習していきたい

新たな研究施設も整備へ

熊本大学はハード面の整備も進めている。

案内されたのは、ビルのがらんどうのフロア。

今年度中に「半導体共創研究ハブ」という、新たな研究施設を整備する。

学内に点在していた半導体の製造装置を集約し、最新の実験機器やクリーンルームを整備して、企業との共同研究も行うという。

センターを統括する先端科学研究部の連川貞弘教授は、研究や教育の体制をさらに強化する考えを示した。

50年、100年に1度の、非常に大きなチャンスだ。国からは、半導体人材の育成に関して、これまでにないぐらい、かなり強い期待を頂いている。

日本の半導体の研究や産業を牽引できるような人材を輩出していきたい。

ただ、教育には時間がかかる。社会から遅いという批判はあるかもしれないが、長期的な目で見て頂きたい。

大学としても、社会の期待にいち早く対応するため、できるところから、どんどん迅速に対応したい。

現状では、まだまだ全然、教員が足りていない。

もちろんお金も足りていない。

全学組織にした上で、新しい教員を雇用して、さらに強化していく必要がある

そこで熊本大学は半導体やデジタルの人材を育成するため、2024年度に新たな学部にあたる「情報基盤融合学環」を設置する予定だ。

担当教員は、現状の11人から約20人に増やすことを検討している。

そして半導体業界への人材輩出は、現状の年間60人程度から、10年後には140人に増やすことが目標だ。

県内では、ほかの教育機関でも人材育成の動きが相次いでいる。

県立技術短期大学校は2024年度に、「半導体技術科」の新設を検討している。

また熊本高専も、九州・沖縄の計9つの高専で連携して、新たな教育プログラムの取り組みを進めている。

民間企業も人材育成にビジネスチャンス

民間企業の中には、半導体人材の育成にビジネスチャンスを見出し、参入する動きも出ている。

次に訪ねた先は、水俣市。

東京の半導体装置の取引業者「アスカインデックス」は、「半導体実務研修センター」を設置し、今年9月に研修事業を始めた。

研修では、座学を含めて2日間と3日間のコースがある。

実際に工場で使われている装置を使って、半導体の基板の洗浄や、電子回路の作成など、一連の製造工程が体験できる。

商社や部品メーカーが研修に参加

想定している受講生は、半導体関連の商社や部品メーカー、金融機関など、半導体産業にかかわる人たちだ。

この日は、神奈川県の商社の営業社員3人が参加していた。

参加者は、特殊なスーツを着てクリーンルームに入り、ベテランの技術者から、装置や製造工程についての説明を聞いていた。

作業の体験も行われ、実際に特殊な工具を使って基板を持ち上げた時、参加者が誤って落として割ってしまう場面もあった。

研修ならではの実体験に、参加者それぞれが手応えを得ているようだった。

半導体市場が盛り上がっていて、会社としても強くアプローチすることが目標になっている。

より一層、半導体業界のことを知りたいと思って、この研修に参加したが、非常に有意義だった。

実際に半導体を触ることはあまりない。自分たちの手で触り、取引先がどういう仕事をしているか、実体験できたことは非常に良かった

より高度なエンジニア研修も

この企業では、年間120人程度の受け入れを想定している。

現在は初心者向けのコースだが、今後は装置や設備の保守・メンテナンスなど、エンジニア向けに、より高度な研修をつくることも検討している。

さらに、地元の高校生の研修受け入れなど、半導体産業のすそ野拡大に向けた取り組みも進めたいという。

また、半導体業界での人材派遣では、こうした研修で経験を積むと、派遣する際の単価が上がるという。

人材研修が、まさにビジネスになるのだ。

すでに引き合いも多いということで、田中礼右社長は、事業をさらに拡充する考えだ。

さまざま商社や部品メーカーなどから、たくさんオファーを頂いている。半導体をつくる過程を、まるでにおいを嗅ぐように、現物を持ちながら、学習できる環境がある。

われわれは営利団体で、営利目的にやっていくが、一番お役立ちできる内容は、高額な機械装置を自由に使って教育ができることだ。

日本の半導体、電子デバイスにおける教育に、できる範囲で、目いっぱい頑張っていきたい

取材後記

TSMCの操業開始まで、あと2年余り。

もともと人手が不足していた半導体業界では、すでに人材獲得競争が激しさを増している。

ある半導体関連企業の社長は「給与水準の高いTSMCに、内定者が流れてしまった」ともらした。

TSMC進出は、雇用拡大や給与上昇など、地元経済にとって大きなチャンスだが、短期的には周辺の中小企業で、人材獲得が厳しくなることが懸念されている。

それだけに、今後の「人材育成」が、半導体産業の復活の鍵を握ることになる。

今回の取材では、走り出した教育機関や企業の取り組みに期待を感じた。

一方で、海外の規模やスピード感と比べると、物足りなさも感じた。

例えば韓国では、2030年までに15万人の半導体人材を育成する戦略を打ち出した。

台湾では、半導体に関する「大学院」を設立し、産学連携で人材を育成しようという動きが進んでいる。

日本でも、産学官による半導体人材の育成の取り組みを、スピード感を持って、より拡大させていく必要があるだろう。

クレーンが多く立ち並び、「台湾スピード」で進む建設現場を見て、今後に期待と焦りを感じた取材だった。

動画はこちら!

[2022年10月19日放送]

中国語ニュース(繁体字)サイトはコチラ