詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年4月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

1.便秘とは?

便秘とは 排便の仕組み 便秘の症状について2.便秘の原因

便秘の原因について こういう人は特に便秘になりやすい 市販の便秘薬の利用がかえって便秘を悪化させることも3.便秘の治療・予防

便秘に関する間違った理解「食物繊維について」 適切な便秘治療4つの柱 自分の便をチェックして便秘を予防する 簡単実践!便秘に効果的な排便の姿勢とは 医師の受診が推奨される便秘便秘は多くの人が経験している日常的なものですが、決して油断はできません。便秘が続くことで、うつや不安などの心理的な影響が生じたり、日常生活に支障を来したりする場合があります。

ひどい便秘の場合、残便感や痛みなどを伴うこともあり、著しくQOLを損なうことになります。人知れず悩まれている方も多いのではないでしょうか。

また、市販の便秘薬を買いあさったり、自己流の治療をしようとしてうまくいかなかったりする人も多くいらっしゃいます。適切な対処、治療を行うことが大切です。

今回は、そんな「便秘」の症状、原因、そして正しい治療法についてまとめます。

便秘とは、便を十分量かつ快適に排出できない状態と定義されます。また、排便回数が少ない場合も同様に便秘であると言えますが、目安としては週3回未満の場合、便秘が疑われます。

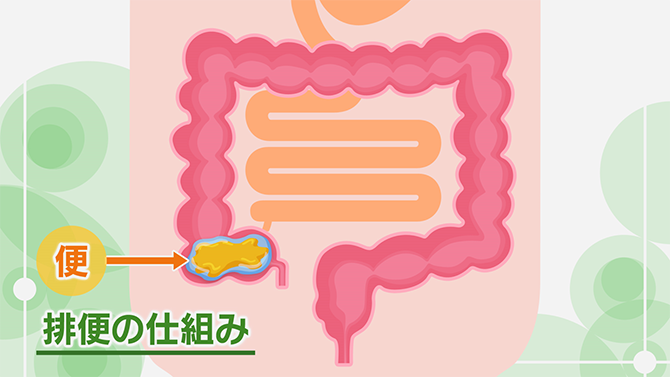

正常な場合、口から摂った食べ物は胃で消化され小腸におくられます。さらに小腸で消化されるとともに栄養素が吸収されて残りかすが大腸に送られます。大腸に入ったばかりの便のもとは水分を多く含んでドロドロとしています。

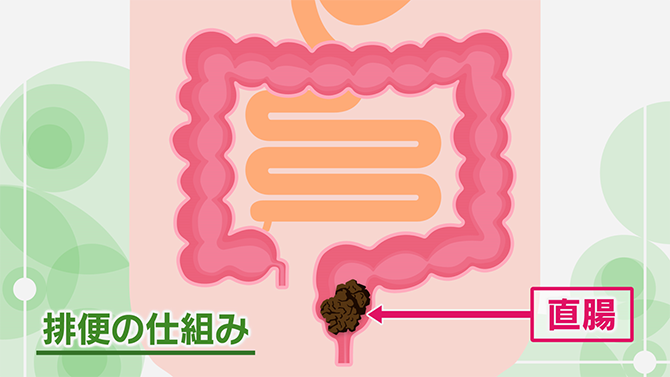

便のもとは腸の壁がゆっくりと波打つように収縮するぜん動運動によって運ばれていきます。大腸を通過する間に水分が吸収されて排便時の硬さになっていきます。そして大腸内に一定量の便ができると直腸へ送られます。すると便意を感じ直腸や肛門の筋肉を緩めて便を排泄します。

何らかの理由で便が長時間大腸の中にとどまり、どんどん水分が吸収されて便が硬くなってきます。その結果お通じを出しにくくなるというのが、便秘の一つの状況です。

排便困難症とは、以下の状態を指します。

老化によって筋肉が衰え、うまく力が入らず排便がしづらくなるケースが考えられます。また、歳をとることで排便をしたいと思う感覚が鈍くなり、排便の数が少なくなって便が固まりやすくなるといったこともあります。

大腸を動かすぜん動運動は、女性ホルモンによってゆっくりになるということがわかっています。その影響で便が大腸を通る時間が非常にゆっくりになり、便の水分がその結果多く吸収されて便が硬くなってしまい、排便がしづらくなります。

食事量が少ない場合、便のまとまりが形成されづらいため長い時間、大腸に便がとどまります。長時間、大腸で水分を吸収され続けた便は、便秘を引き起こす硬い便となります。

便の固まりやすさが便秘に影響するので、摂取水分量が少ない場合も同様に便秘を引き起こす原因になります。

大きなストレスを抱えることによって、排便が自然に抑制されてしまう事があります。

大腸に便がとどまっている時間が長ければ長いほど、便の水分が吸収されてしまい硬くなります。そのため、長時間のトイレの我慢は非常に良くありません。また、トイレを我慢すること繰り返すと、自然に便意を感じづらくなってしまい慢性的な便秘につながります。

病気によって便秘が引き起こされる場合もあります。非常に心配しなくてはいけないのは、まれではありますが大腸がんのケースです。加えて、パーキンソン病、レビー小体型認知症などといった認知症発症前から便秘が始まることがわかっています。その他、糖尿病も便秘を引き起こしやすい病気の一つと考えられています。

例えばがんの痛み止めに使われる医療用麻薬、あるいは精神疾患の治療薬などには副作用で便秘が起こるものがあります。

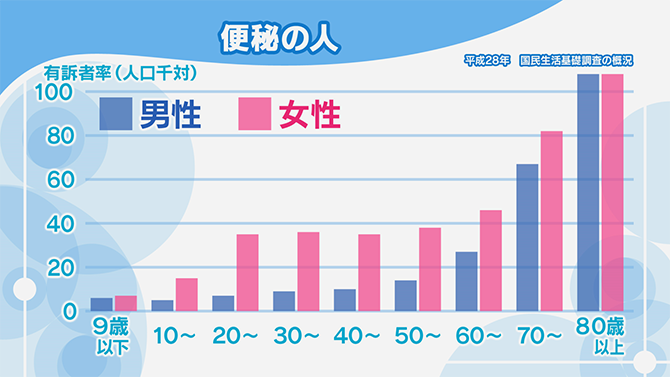

50代以下の若い年代を見ると、明らかに女性の割合が多い傾向にあります。70歳を過ぎると男性の比率が増え、80歳以上になると男女差が見られなくなってきます。

女性ホルモンが大腸のぜん動運動をゆっくりにする働きをもつため、男性よりも女性のほうが便秘になりやすい体質です。また、一般的に男性よりも女性のほうが、食事量が少ないのも関係しているといえるでしょう。過度なダイエットなどで食事量を減らすと大腸での便形成に悪影響を与えるため注意が必要です。

加齢によって筋肉が衰え、排便の力が弱まってしまい便秘につながるのが高齢者に多く見られるケースです。介護を受けるようになると運動不足も重なり、余計に筋肉の衰えが加速することも考えられます。また、便意を感じづらくなるため、適切なタイミングで排便を行うことができず、結果的に便秘につながることもあります。

忙しい方の生活習慣は便秘を引き起こしやすい傾向にあります。例えば、時間がなくて食事をとらない、などは注意すべき習慣です。食事をとらないと、便の量が少なくなり便が直腸にたまって便意を感じるまでに非常に時間がかかってしまいます。

また、忙しい方の場合トイレに行きたくても我慢してしまうことが多くあるようです。

前述の通り排便を我慢すると一時的に排便しづらくなるだけでなく、便意を感じづらくなることで、その後長期にわたって便秘に悩まされるケースも起こりえます。

市販されている下剤の中には、使い方を間違えると便秘を悪化させてしまうものがあります。

アントラキノン系の便秘薬で、市販薬ではセンノシドあるいはセンナと表記がある成分は「刺激性下剤」と呼ばれるものです。適切な利用の場合は問題ありませんが、誤った使い方により便秘を悪化させるケースがありますので、注意しましょう。

まずこれらの成分を含む便秘薬は毎日使ってはいけません。習慣性、依存性があり、長時間漫然と毎日使っていると効果がなくなってきてしまいます。

便秘が特に気になるときにタイムリーに使う、例えば旅行先で便秘になって一時的に使うなど、頓用で使うのが効果的な薬です。

アントラキノン系の刺激性下剤は、大腸の粘膜を刺激しぜん動運動を強制的に起こします。それによって排便を促す仕組みです。

ただしこの薬を日常的に長期間使っていると、ぜん動運動の動きが弱くなってしまいます。その結果薬の量を増やさないと便意が現れなかったり、便意そのものがなくなったりすることもあります。

アントラキノン系の刺激性下剤によって腸の粘膜を障害し大腸メラノーシスを引き起こすこともあります。大腸メラノーシスとは大腸の粘膜が黒くなる疾患です。

毎日のように日常的に長期間服用することで、大腸メラノーシスを発症します。週1~2回くらいの服用であれば発症することは通常ありません。また薬をやめればしばらくすると元に戻ります。

みなさんの中には「食物繊維」が便秘によい効果をもたらすと聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

食物繊維を多く含む食材というのは、多くの場合便秘に有効です。適量の食物繊維をとるという行為は便秘の症状改善にもつながると言えるでしょう。

しかし、便秘になっている人が食物繊維をとりすぎることが時として問題になります。

患者さんの状況や摂取する食物繊維の種類によっても異なりますが、逆に便秘が悪化してしまうことも考えられます。

★詳しくは、こちらの記事で解説しています。

食物繊維をとりすぎると便秘が悪化!?便秘改善になる量と食材とは

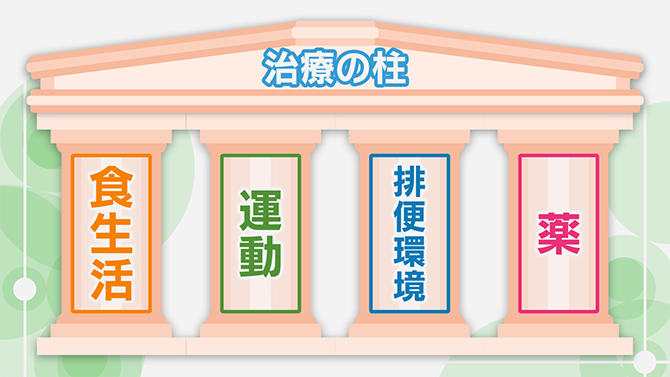

適切な便秘治療には4つの重要な要素があります。「食生活」「運動」「排便環境の整備」「薬」です。

食生活と便秘は深い関係があります。まず、食事についてはちゃんととることが重要です。時間がなく食事を抜いてしまったり、ダイエットなどであまり食事をとらなかったりすると便秘の引き金になります。

食生活の乱れを正すことで、まず便秘になりづらい習慣を身につけるとよいでしょう。

また、腸内環境のバランスを食事で正していくのも効果的です。例えば、食物繊維を含む食品やヨーグルト、納豆などの発酵食品などを適量とるのがおすすめです。いろいろ試してみて、ご自身に合った方法を見つけるのがよいといえるでしょう。

その他、水分をこまめにとるのも便秘解消に効果的です。ただし、腎臓病や心臓の病気などで水分摂取量の制限を指導されている方は医師への相談が必要です。

排便するときには腹筋とか骨盤の筋肉と多くの筋肉を総動員しています。そのために筋力を鍛える、あるいは衰えないように維持するということが有効でしょう。

便秘にお悩みの方で運動不足が不安視される方は、日常的に運動量を増やされるとよいかもしれません。

個人差はありますが、一般的に朝食後は便がまとまって直腸に送られ便意が起こりやすくなることが多いでしょう。そのため特に朝食後時間に余裕を持つようにしてトイレに行く習慣をつけるのがよいといえます。

また、心得として食後は意識してトイレに行くのが便秘改善につながります。食後は腸の動きが活発になり便意を催しやすい状態であるためです。

便意のある人は昼食後あるいは夕食後、意識してトイレに行くようにすることが重要です。

便意がない場合でも、トイレに行くと出ることも多いので習慣化するとよいでしょう。

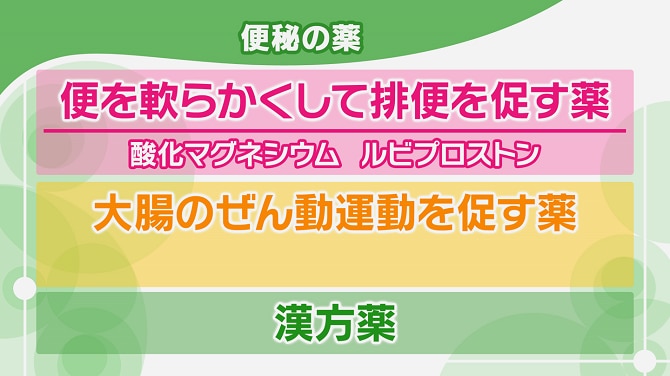

生活習慣を見直しても便秘が十分に改善しない場合は医療機関で薬物療法を行います。

便秘の薬には、腸内で水分の分泌を増やし、便を柔らかくして排便を促す薬や大腸のぜん動運動を促す薬などがあります。必要に応じて漢方薬を使う場合もあります。

便を柔らかくして排便を促す薬には主に2種類あります。

酸化マグネシウムは腸に入ると、腸の壁から水分を引き寄せることで軟らかくかさのある便にして、排泄しやすくする薬理作用があります。

便秘治療の基本的な薬の一つになっていますが、長期間使用すると血液中のマグネシウム濃度が上がり、不整脈や低血圧などの症状を引き起こす高マグネシウム血症が現れることがあります。

特に高齢者や腎機能が低下している人は注意が必要です。使用にあたっては医師の指示に従い、定期的に血液検査を受けることが必要になります。

ルピプロストンは小腸に働きかけて水分の分泌を促すことにより便を軟らかくして自然に排出しやすくする薬です。服用を開始した初期に悪心などが副作用として現れることがありますが、通常は1週間程度で自然に治ります。

妊婦や妊娠の可能性がある人、腸閉塞を伴う人はルピプロストンを使用できません。

大腸ぜん動運動を促進する刺激性下剤にはアントラキノン系とジフェノール系があります。アントラキノン系にはセンナやセンノシド、アロエなどが分類され、ジフェノール系にはピコスルファートやナトリウムがあります。

市販薬の使い方のところでも触れましたが、こうした刺激性下剤は、お通じを促す効果が高いものの、長く使い続けると慣れが生じて薬の効き目が落ちてくるのが特徴です。日常的に使用するのではなく、便が出にくいときに限定して使用するのが上手な使い方です。

便秘治療に使われる漢方薬にはたくさんの種類があります。効果の現れ方が強いものから弱いものまであるので、自己判断で選ばずに医師に相談した上で使うことが大切です。

日常的に便秘に悩まされている方は、便秘予防・改善のために自分の便をチェックすることをおすすめします。便秘の形と硬さは便秘に大きく影響します。

★詳しくは、こちらの記事で解説しています。

便が硬い、コロコロ便は注意!便の形や硬さを知って便秘を予防しようロダンの「考える人」を思い浮かべてみてください。「考える人」の姿勢が、排便時に理想的な姿勢です。

ロダンの「考える人」のように、できるだけ前かがみになることがポイントになります。上半身を前かがみにすると、直腸から肛門がまっすぐに近い形になり便が通りやすくなります。

背骨と太ももを基準に、前かがみの傾斜は35度が目安になります。

ロダンの「考える人」のような姿勢を作るのに便利なのが足置き台です。足置き台に足を乗せることで、太ももと背骨の角度を理想の35度に容易に近づけることができるでしょう。

また、腹筋にも力が入れやすくなるため排便がスムーズになります。足置き台には、風呂場の椅子などでも代用できます。

ポイントは両足を乗せて踏ん張れるようにすることです。足が伸びきった状態だと思うように力が入りません。

日常的に起こる便秘ですが、受診した方がよい場合の目安とはどの程度なのでしょうか。中には毎日排便しなければならないとお考えの方もいるかもしれませんが、基本的に週3回以上の通便がある場合にはひとまず様子を見るのが良いでしょう。

目安は週3回程度排便しているかどうかで、加えて腹部膨満、残便感などがある場合には医師の受診をおすすめします。

その他市販の薬を使用しても効かない場合も医師を頼られるのがよいと言えます。一般の内科、あるいは消化器外来、消化器内科などを受診すると良いでしょう。

中には大腸がんなどの悪性疾患が関与して便秘になる場合もありますので、心配であれば、たかが便秘と思わず、医療機関に相談しましょう。

便秘が続くことで、うつや不安などの心理的な影響が生じたり、日常生活に支障を来したりする場合があります。

詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2018年4月 号に掲載されています。