詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2019年10月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

日本には高血圧の人が4,300万人います。しかし、そのうち1,850万人は治療をしていません。さらに、治療していても血圧が十分に下がっていない人が1,250万人います。

高血圧の人が多いだけでなく、高血圧がそのままになっている人も非常に多いのです。いったいなぜでしょう。

高血圧をそのままにしていた人は、たとえば次のように話します。

「血圧145mmHgくらい。でも気にしなかった。少し高いなと思っただけ。症状が現れないと、お医者さんへ行くという気にはならなかった」

「特定健診で160mmHg。でも、まだ160ぐらいならと思っていた。医者へ行かなくても、日常生活はそんなに苦痛ではない。めまいとか頭が痛いとか、そういうことなかったから」

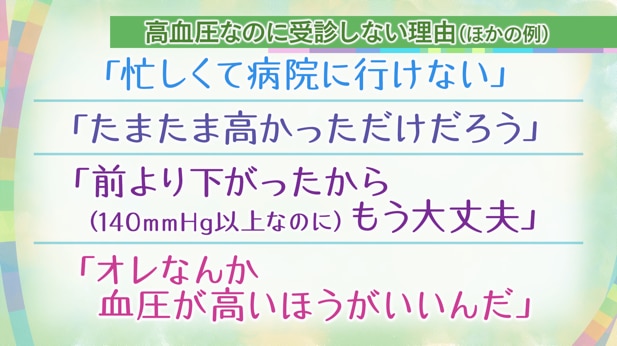

ほかにも、次のような声を聞きます。

「忙しくて病院に行けない」

「たまたま高かっただけだろう」

「前より下がったから(140mmHg以上なのに)もう大丈夫」

「オレなんか血圧が高いほうがいいんだ」

みなさん、自分の血圧が高いことはわかっています。それでも、高血圧には自覚症状がほとんどないことや、将来どんな怖いことになるかがなかなか実感できないことから、どうしても軽く考えてしまうようです。

高血圧と診断されたのに、いっこうに治療を始めない。降圧目標に達しないのに、まあいいかと様子をみてしまう。こうした私たちの悪いクセを「イナーシャ」と呼んでいます。イナーシャ(inertia)には「惰性」という意味があります。血圧が高いにも関わらず、惰性で何もせず受け流してしまっているということです。

イナーシャを改善するには、社会全体の取り組みが必要です。患者と医師だけに任せず、地域のさまざまな人たちが、高血圧対策に力を合わせることが求められるのです。

地域ぐるみの高血圧対策では保健師の活躍に期待がかかっています。

保健師は、各地の保健所や保健センターなどに勤務し、住民の健康管理や保健指導の仕事をしています。自治体によっては、保健師が住民ひとりひとりを訪ねて行くこともあります。

例えば長野県千曲市では、保健師が高血圧対策の先頭に立っています。特定健診で血圧が特に高かった住民を拾い出し、保健師が訪問しているのです。ある日の活動は次のようなものでした。

[保健師Aさん]

[保健師Bさん]

保健師の訪問について、Mさんは「上手に聞いてくれるから、話しやすかった」、Yさんは「すぐ血圧を下げなきゃいけないと感じた」「医師だと緊張するが(保健師だと)何でもお話できるので助かる」と話していました。

みなさんも、保健師さんと接する機会があったら、ぜひ頼りにして、いろいろ相談するとよいでしょう。

詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2019年10月 号に掲載されています。