“1人親方仕事”を細分化!新たな担い手確保のヒントが香川に

- 2023年10月13日

人口減少を背景に深刻さを増している「人手不足」。

四国でも約6割の企業が「社員が不足」と答えています(「四国生産性本部」の調査)。

こうした中、業務を見直したことで、地域に眠っていた労働力が次々と集まっている会社が香川県にあります。取り組んだのは、もともと専門知識を持つ人がすべての工程を担ってきた仕事を“細分化”すること。これによって、この業界での経験がない新人や労働時間に制約のある子育て中の女性などが活躍しています。業務の“細分化”とはどういう取り組みなのか、取材しました。

業務“細分化”で 担い手増へ

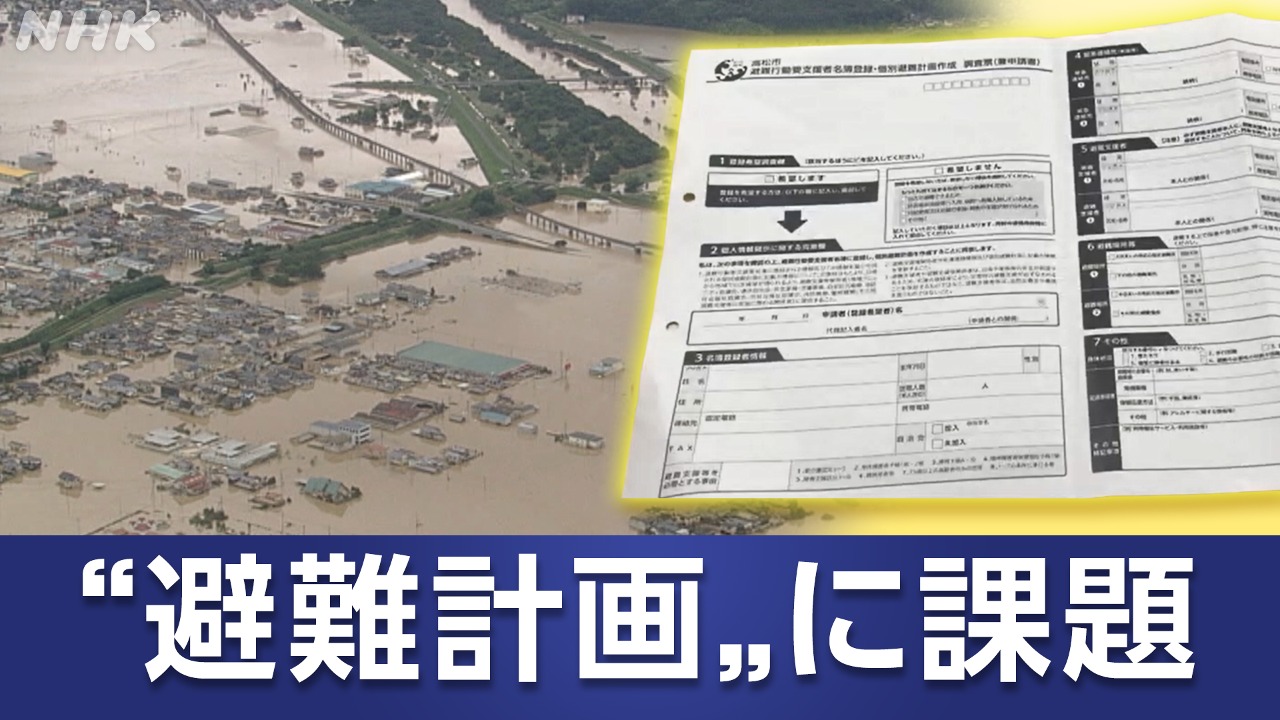

綾川町にある橋の点検のサポートなどを担っている会社です。

5年前にいた従業員は3人でしたが、今では7人に増加。加えて繁忙期など期間限定で働いてもらうアルバイトも5人います。

どのようにして人手の確保につながったのか。

ポイントは、業務を徹底的に見直し“細分化”したことでした。

かつての業務 夜遅くまで・・・

6年前、この会社に入社した正 忠幸さん。

橋の設計や点検の業務などを担ってきた、この道30年のベテランです。

この会社で、橋の点検のサポートをはじめたのはおよそ5年前。その当時は、専門知識を持つ人がすべての工程を担う、いわば“1人親方”のような仕事の進め方が一般的でした。

正さんも現場で橋の点検を終えた後、結果を記録する調書の作成までをほぼ1人で行っていました。業務が日中に終わらず、深夜までかかることもしばしばあったといいます。

ほかの人に頼むことができなかったので、最初から最後まで一人でやってしまうことが多かった。

その後、仕事の進め方を見直してきたこの会社。必要な工程を細かく分ける“細分化”を進めるなかで、専門的な知識がなくても担える工程が数多くあることに気づいたといいます。それが新たな担い手を呼び込むカギだったのです。

“細分化”で時短に

“細分化”とはどういうことなのか。

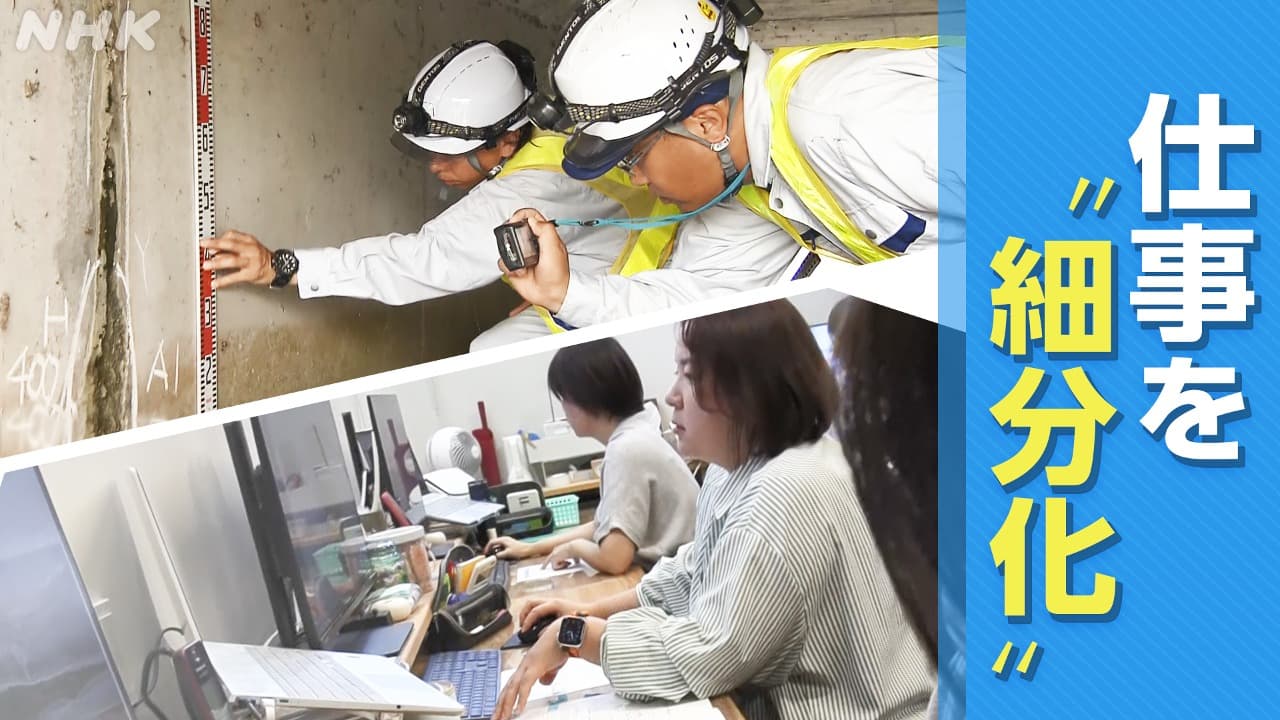

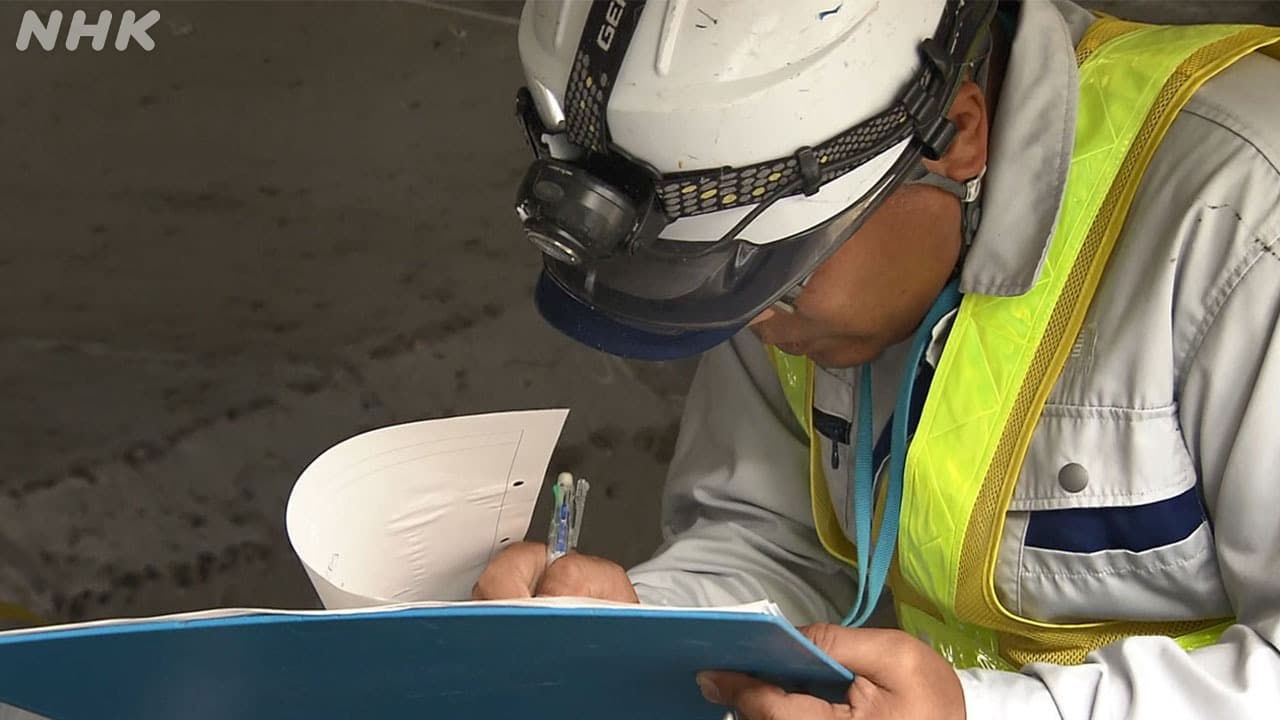

9月下旬、橋の点検を行う研修の様子を取材しました。

正さんとともに現場に向かったのは、2か月ほど前から現場に出はじめた2人です。

正さんがメインで動き、そのフォローを精一杯やらせてもらっています。

業務の工程的にも人数的にも余裕をもってとってくれているので仕事がしやすいです。

仕事の内容がかなり簡潔にまとまっているので、経験が浅くてもサポートできることがかなり多くあり、仕事が楽しいです。

補助の役割を新人に任せることが、仕事のやりやすさにつながっているというこの現場。

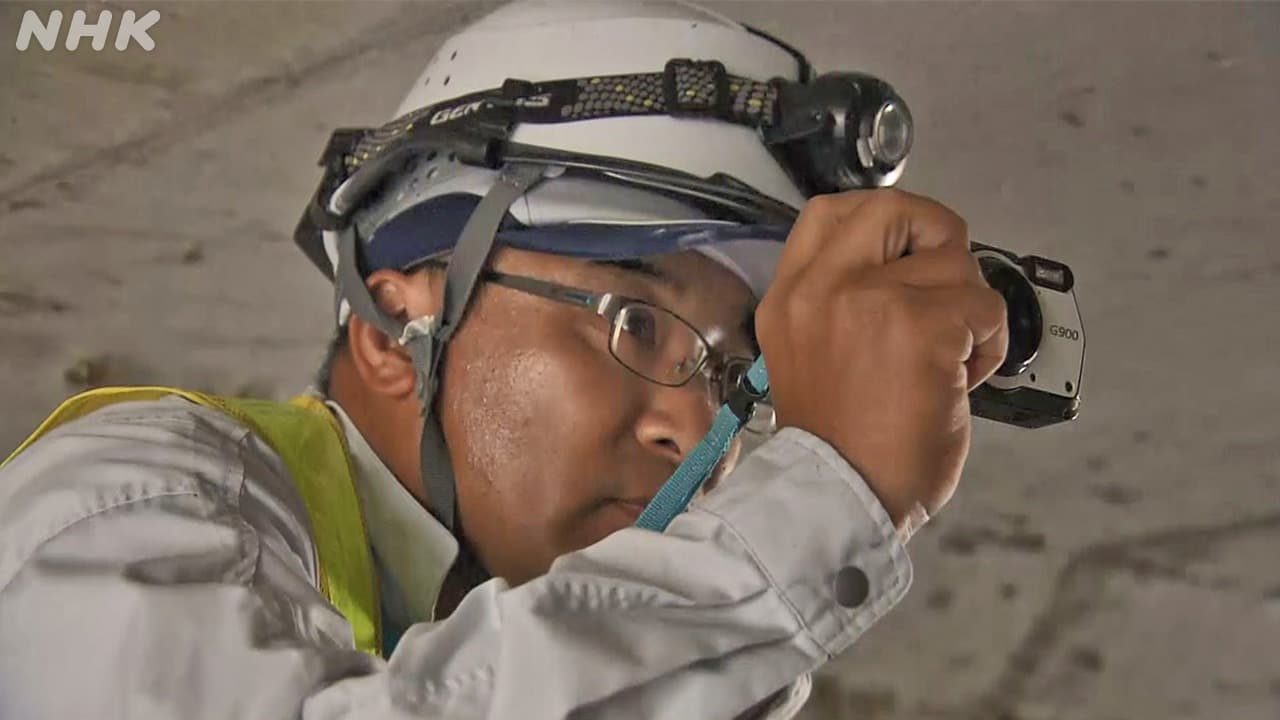

この日ベテランの正さんは2人に、コンクリートの表面にあるひび割れにチョークで印をつけていく作業を指示しました。

2人がまずひび割れを見つけて印をつけていくと、次に経験豊かな正さんがそれらを見て、問題があるかどうかを最終的に判断。「はがれがある」とか「施工上固まっている所なので問題がない」などと的確に判断していました。

そして、コンクリート内部の劣化状況も分担して点検します。

2人がコンクリートをハンマーでたたいて音を出し、正さんがその微妙な音の違いを聞き分けて劣化の状況を最終判断します。

かつてはほとんど1人で行っていたこうした点検作業について、サポートは新人が、劣化の判断のような知識と経験が必要な工程は正さんが担う、という具合に分担しているのです。

そして、診断結果を記録する重要な業務も正さんが担います。

経験の浅い2人にはベテランの正さんの業務をじかに見て学んでもらい、ゆくゆくは自分たちも確実な点検ができるようスキルを身につけてもらおうというねらいもあります。

複数で分担することで、点検にかかる時間は大幅に短縮できたといいます。

分業をしはじめる時は、最初抵抗しました。

“できるわけがない”と思っていました。

でも、今のように分割してやるとスピードも上がってクオリティも上がっていいことばかりなんですよね。だから今はもうこのやり方しかできないなと思います。

縁がなかった人も続々と

かつての“1人親方仕事”を細分化したことで、この仕事に縁の無かった人たちもこの会社で多く働けるようになりました。

点検の研修現場からオフィスに移動し様子を見せてもらうと、そこでは点検結果を調書にまとめる作業が行われていました。

かつては正さんのような専門知識をもつ技術者が点検を終えたあとに行っていたこの作業。いま担当しているのは・・・。

子どもが夏休みなどの長期休暇には週に1回、半日ぐらい勤務する時もあります。

趣味が編み物で、自分の時間が取れるようになりました。

ペットが大好きといいますか、ペットが命。自分らしく楽しく生活ができています。

子育て中だったり、趣味やペットとの時間を大事にしたいなど、ピンポイントならば勤務できるという地域に眠っていた働き手です。業務を細分化して単純作業の工程が生まれたからこそ、こうした人たちを呼び込むことができるようになりました。

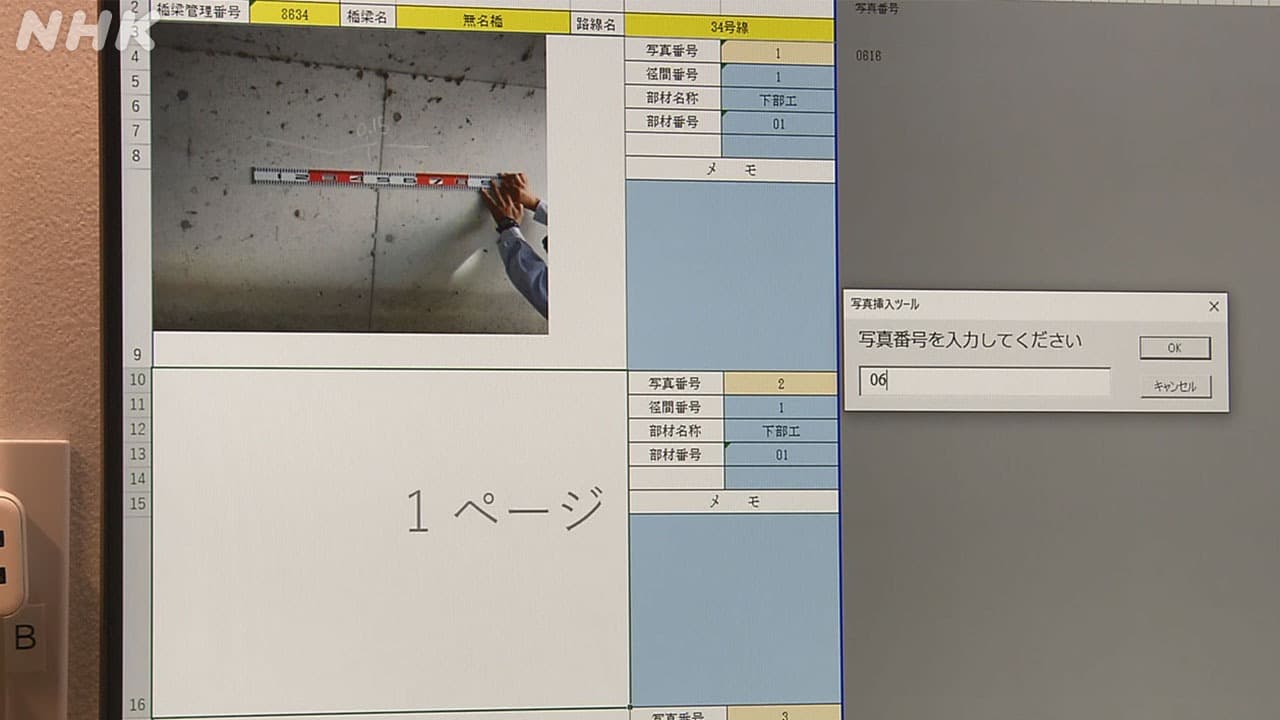

子育て中だという女性が担当するのは、現場で撮影された写真を整理する作業。

この会社では、表計算ソフトを活用して入力が自動的に行われるシステムを開発しているため、現場で記録された写真の番号を入力するだけで、複雑な操作をすることなく、写真を書類に貼り付けることができます。

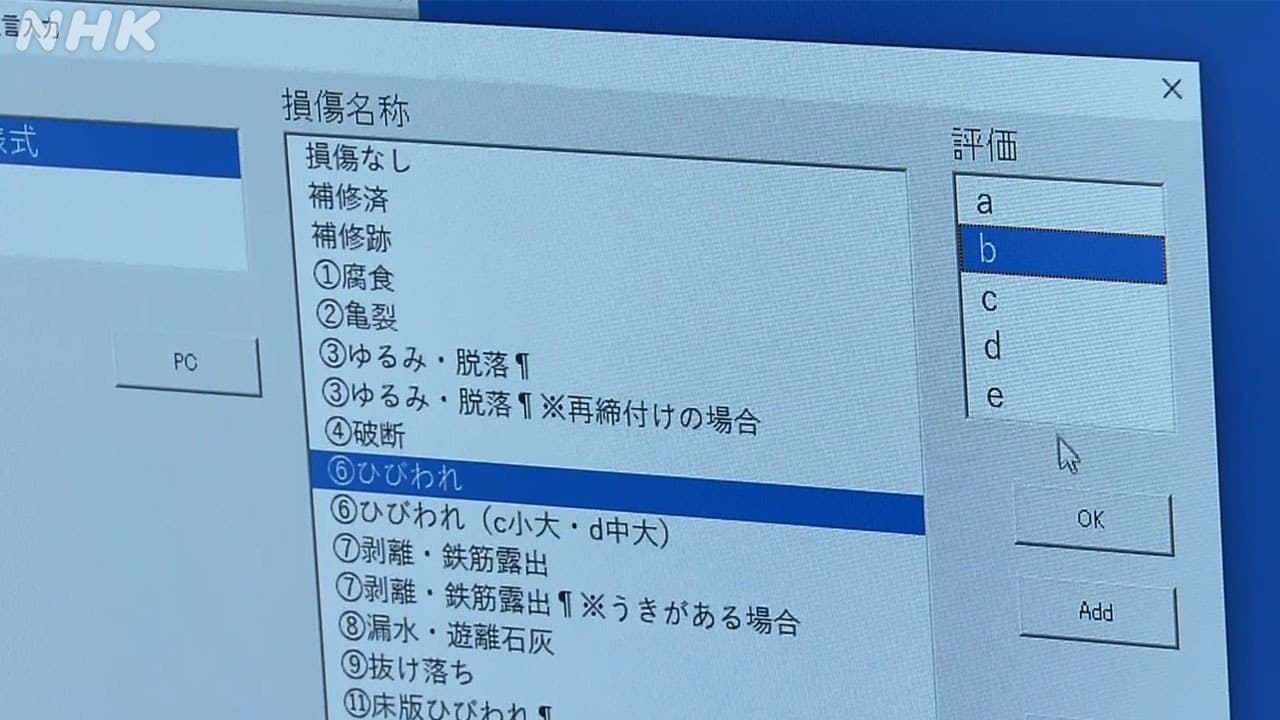

編み物が趣味だという女性は、劣化の程度などを入力する作業を行っていました。

劣化の程度ごとにあらかじめ記号が決められています。パソコンで入力する際に、現場で記入された記号を選択すれば、システムで設定した説明文が自動的に入力されて効率化でき手間が省けるといいます。

ベテランの正さんの出番は、最終的なチェックです。みずからが行った劣化判定と入力された内容にズレがないか、確認していきます。

かつて1人で担っていた業務を細分化し分担して進めることで、作業の効率化が進むだけでなく、より多くの目を通すことができミスの防止にもつながっているといいます。

こなせる業務も増加

この会社が進めてきた徹底的な業務“細分化”。

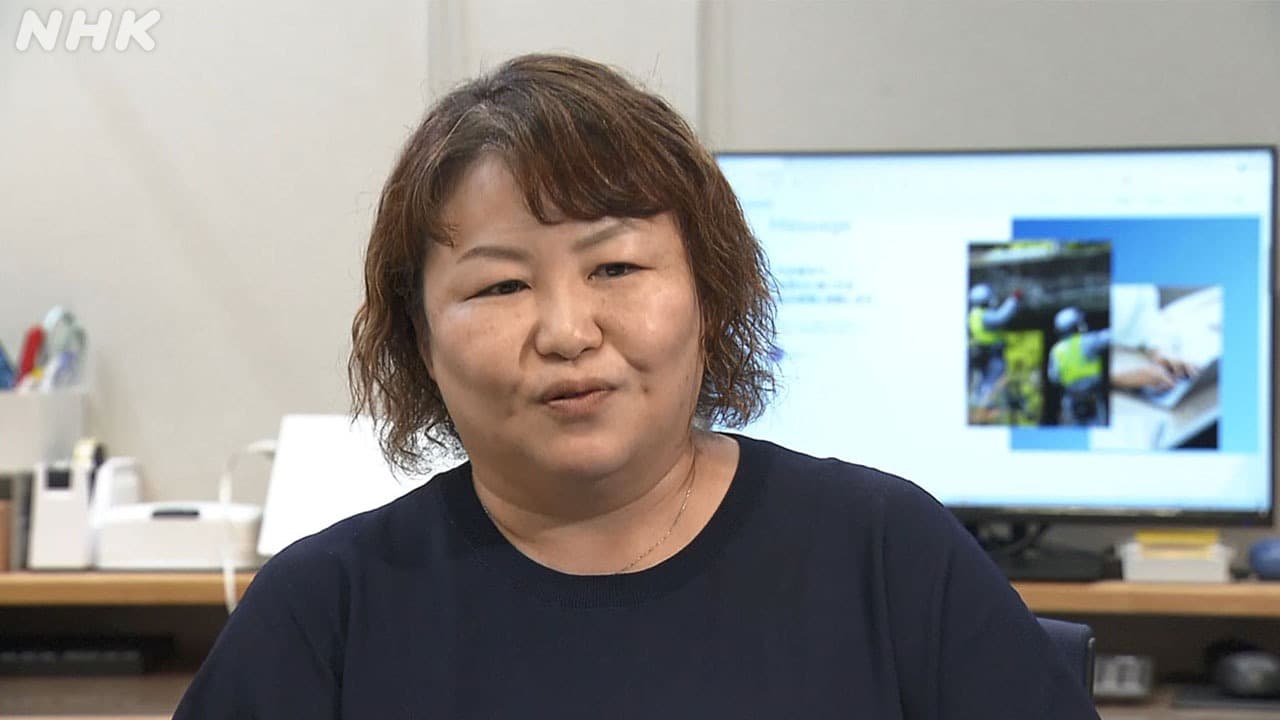

社長の水本規代さんは、かつてみずからが製造業で働いたときの経験からヒントを得たといいます。

水本さんは、はじめに建設コンサルタントの会社に就職し、その後製造業に移りましたが、その際、仕事の進め方の違いに衝撃を受けたといいます。

“一人親方仕事”が普通だった前の職場と違い、何人もの人が細かく仕事を分担していました。「道具の置き方」や「ネジの締め方」など工程ごとにマニュアルも整備され、働く人たちはそれを見ながら作業を行っていました。

こうした仕事の進め方は、建設コンサルタントの仕事にも応用できるのではないかと考えたと振り返ります。

業務がマニュアルになって、誰が来てもいつ来ても、目の前にある作業ができるという状態を作ることを目指して人を雇っていく。

そうすることで、ひとりひとりの作業量も精神的な負担も軽減できる。そう考えたのがいまの仕組みを作り始めたスタートでした。

この会社では、業務を細分化するだけでなく、それぞれの仕事をことばにしたマニュアルを用意しています。経験のない人もすぐに仕事にとりかかれるようにという狙いです。しかも、業務の進め方を適宜見直して、毎年のようにマニュアルを改定しています。

こうした徹底した業務改革によって効率が上がり会社全体でこなせる仕事量が増えたため、売り上げは細分化を始める前と比べておよそ2倍以上に増えたといいます。

そして、アルバイトも含めて働く人すべてにボーナスを支給しています。

人手不足とかよく言われていますが、働きたい人はたぶんたくさんいるはずなんです。ITを利用して効率化するなど会社側の意識を少し変えるだけで、これまで関わりが無かった異業種の人でも仕事ができる仕組みは構築できると思います。