「これで、語るのは最後にします」岩手 釜石 艦砲射撃78年

- 2023年08月17日

「あの日は、早朝から警戒警報が鳴っていました」

大きく、はっきりとした声で、女性は淡々と人々の前で語り始めました。

釜石市に住む佐々木郁子さん、93歳。

78年前、釜石を襲った連合軍による艦砲射撃を経験していました。

15歳の少女が見たもの

当時15歳だった佐々木さんは、国民学校を卒業後、製鉄所の付属病院の看護師の見習いとして働いていました。

「鉄のまち」として知られる釜石は、戦時中は、東北では唯一、製鉄所を抱える軍需都市でした。

佐々木さんの一家は、父は製鉄所の社員、兄も学徒動員で製鉄所の工場で働いていて、釜石の軍需産業を支えていました。

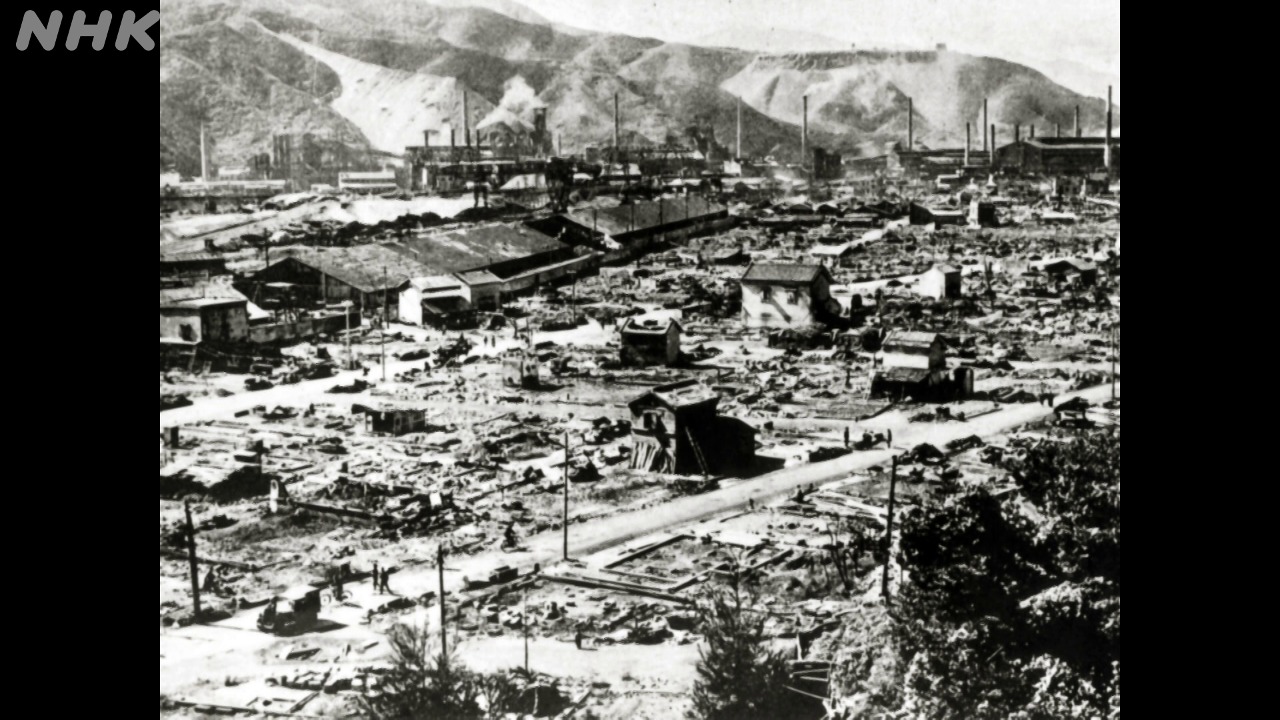

しかし、1945年7月14日。この製鉄所が標的となり、釜石市は沖縄に続き、日本の本土では初めて、連合軍による艦砲射撃を受けたのです。

佐々木さんは、この日の朝、警報が鳴る中、職場の病院へと急ぎました。 入院患者を防空ごうに避難させるためでした。

その後はふだん通り、外来患者の対応をしていましたが、再び、正午すぎにけたたましく警報が鳴ると、佐々木さんは同僚とともに、職員用の防空ごうに急いで避難しました。

当時の様子を佐々木さんはこう振り返ります。

佐々木さん

「弾が炸裂する音が響いて、土がぐらぐらと揺れる。もう地響きですよ。上司が『鼓膜が破れたら大変だから、耳を塞いでおけ』というので、力いっぱい、指を耳の穴に突っ込んで、同僚と身を寄せ合っていました。それでも爆音が響き渡っていて、恐ろしかったです。その恐ろしさで、隣にいる同僚の体が小刻みに揺れているのがわかるんです。そんな状態で2時間、耐えました」

けが人が次々と運ばれて来るも…

砲撃は正午過ぎから2時間。2565発もの砲弾が撃ち込まれ、まちは壊滅状態となりました。

製鉄所や病院も完膚なきまでに破壊され、変わり果てたまちの様子に衝撃を受けつつも、佐々木さんは、ガーゼや薬などをリュックサックに詰め、仮の救護所となっていた女学校の校舎へと急ぎ、次々と運ばれてくるけが人の治療に当たりました。

しかし、その多くが、もはや手の施し用のない人ばかりたったといいます。

佐々木さん

「手足が切断されている人はまだいいですよ、包帯を巻いてあげればいいですから。腰から破片が貫通している人もいて、お医者さんも時間の問題だと。ほとんどの人は出血多量で亡くなっていきました。十分な設備もない中、助かる見込みのない人たちを見捨てるしかない状況でした。亡くなった人のほとんどが、製鉄所の作業員です。朝にいってきますと言って家を出たお父さんたちが、こうして命を落としていったことを思うと、いまでも、胸が締め付けられる思いがします。78年たったいまでも、彼らに十分な治療をしてあげられなかった、天国で怒っているんじゃないかと、悔しい思いです」

またか 2度目の艦砲射撃

そして、8月9日。長崎に原爆が落とされた日と同じ日に、釜石は、2度目の艦砲射撃を受けました。

このときは製鉄所の社宅街が壊滅状態に。

佐々木さんがいた救護所は、遺体の山で埋め尽くされました。

佐々木さん

「このときは、もうすでに亡くなった状態で運ばれてくる人が多かったです。ご家族には、死亡診断書を出して、『火葬場へ運んでくださいね』と案内しました。すると、ご家族の方が『看護婦さん、お世話になりました』って言うんです。そんな風に言われると、何もしてあげられなかったなと、悲しみを覚えたものです。結局、亡くなった人が多かったので、合同で火葬をやったことを覚えています。いまでも、その近くを通ると、お辞儀をします」

2度の艦砲射撃で、釜石市では少なくとも782人が犠牲になりました。

戦後、佐々木さんは「犠牲になった人々の分まで精いっぱい生きよう」と誓い、看護師の資格を取得。さらに、助産師の資格も取り、定年までおよそ40年、勤め上げました。

戦後78年“人生最後の務め”

93歳になった佐々木さん。

釜石の艦砲射撃を題材にした合唱曲を歌い継いでいる市民グループの求めで、佐々木さんは、人々の前で自らの経験を語りました。

「これで、戦争のことを人前で話すのは最後にしよう」

佐々木さんは、平和への思いを力いっぱい込め、語りかけました。

「砲弾が体を貫通し、痛みにもだえ苦しむ人の姿がいまも、脳裏に焼き付いています。いま、ウクライナで起きている戦争と、当時の状況はまったく一緒です。ニ度とこのような悲惨さを繰り返さぬよう、切に願っております」

佐々木さんは、日本の平和を守り続けてほしいと、未来に託しました。

佐々木さん

「あのとき少女だったわたしも、こんなにおばあさんになってしまいました。あの世でわたしのことを待っている人がたくさんいると思うんです。だから、今回でお話するのは最後にしようと。戦争当時のことを話すと、いまでも胸が苦しくなって、体ががたがたと震える思いですが、これが最後のご奉公だと思っています。いまの若い人たち、そして子どもたちには、もう絶対に戦争をしないように、平和国家を守り続けてほしい。これは切にお願いしたいと思います」